扩展阅读

本故事来源于现实中真实的故事,桂河大桥的确是第二次世界大战时战俘修建的,也确有英军军官参与,但是一直都处于盟军的轰炸之中,只是直到战争结束,此桥还坚固地屹立在泰国与缅甸交界处。由于无论是泰国还是缅甸都不允许美国在自己境内拍摄该影片,结果美国人就跑到斯里兰卡这个叫做kitulgala的地方来拍了。这座桥原来很窄小,而且很短,但我们从电影画面上看都以为是很大的一座桥,这让我们不得不佩服电影摄影的力量。奥斯卡最佳编剧奖颁给了法国人彼埃尔·布尔——本片的挂名编剧,同时也是《桂河大桥》的原著小说作者;而本片的两个实际编剧迈克尔·威尔森和卡尔·弗曼却因为被怀疑是共产主义者而被丢进了电影圈的黑名单,没能出现在最佳编剧的名单中。

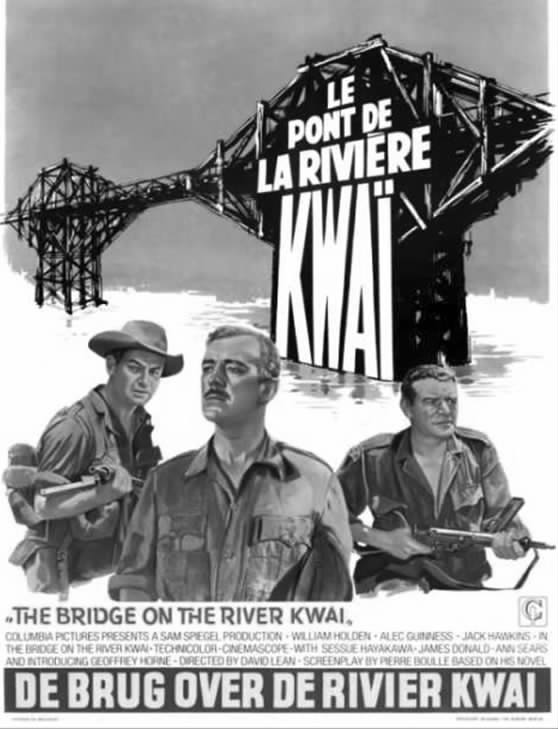

内容简介

1943年缅泰边境的战俘营中,日军因战略需要决定在缅甸与泰国交界的桂河上为泰、缅铁路建造一座大桥。战俘营负责人斋藤大佐无视《日内瓦公约》,命令全体战俘无论是否是军官都要参加建桥工程,以尼科森上校为代表的英国战俘军官认为战争规则不允许军官参加体力劳动,所以拒不执行。在长时间的双方对峙中,尼科森虽然肉体上受到日军的摧残,但维护尊严的精神一点也没丧失。由于抵触情绪弥漫,已参加建桥的战俘们开始怠工,而日方对于大桥设计上的不足更是令整个大桥工程陷于停顿。最终在工期紧急以及施工混乱两方压力下,斋藤作出了妥协——不让军官参加劳动。

而在对峙的过程中,较早被俘的美军战俘希尔兹成功地逃脱,进入疗养院休养。虽然身为军人,但希尔兹更愿留在一片升平的后方疗养院,并不愿意为英国突击部队卖命,不过迫于自己假扮上校身份被拆穿他还是接受了炸毁桂河大桥的任务。于是由四人组成的突击队便出发了,在当地人的指引下他们艰难地靠近了大桥。而在战俘营中抗争胜利的尼科森在获释后荣誉感急剧膨胀,重新规划工程,率领战俘日夜劳作,使得大桥顺利建成。就在通车的那天,希尔兹巧妙地把炸药安放在桥墩上,而在最后的检查中,尼科森上校无意中发现端倪,面对将要炸毁自己兴建的桥梁的同伴,尼科森不假思索地选择了揭发同伴与保护大桥。冲突就这样爆发了,他与另一英军士兵发生了一场激烈的争斗。在一片混乱中,尼科森被乱弹射中倒在炸药引爆开关上。随着一声巨响,耗费了尼科森和无数战俘三个月心血的桂河大桥灰飞烟灭,尼科森等人壮烈牺牲,伴随着他而去的还有他那给后人造桥、为英俘虏立碑的美好希望……

获奖原因分析

自《桂河大桥》问世以来,关于它的分类就分歧不断,有些研究者将其归类于冒险片,也有一些研究者认为其是战争片中的反战片。认为其是冒险片是因为本片甚是凸显个人,不论是英国上校尼科森的抗争,还是美国海军希尔兹的逃跑和渗透都处处充满着惊险和危机,而作为战争片主打的激烈的动作、战斗场景等场面在本片中并没有过多表现。而作为战争片,本片的确反映的是战争对人的异化,反战思想比较明显。对本片的争论正说明了本片是一部成功的好莱坞影片,其秉承了好莱坞大片的一贯作风——多个类型进行杂糅,在战争环境下描写人性的复杂、文明的冲突。

本片并没有设置正义与邪恶的二元对立。在影片所表现的国籍混杂的战俘营中,没有邪恶的一元,每个国籍的人都有自己的处事原则,每个人都认为自己的行为是理所当然的。英国上校尼科森认为为规则而抗争,为尊严而助纣为虐保护大桥是理所当然的;美国海军希尔兹认为为装病而用死人的打火机贿赂日军军官,为了享受军官待遇而冒名顶替也是理所当然的;日军大佐斋藤认为俘虏没有尊严,让军官参加劳动也是理所当然的。而这所有的理所当然都是各自国民精神的体现。片中,充满骑士精神的英军军官、个人英雄主义的美军士兵与用武士道精神淬炼出来的日军军官形成鲜明对比,这些尖锐的矛盾冲突被无限放大,结局无疑是悲剧的,但悲剧不是人故意制造的,悲剧的结局往往就潜藏在看起来一本正经的事实后面。

当然,掌握话语权的他们认为本国的文明肯定是要让其他文明折服的。片中浸润中世纪骑士文明的英国上校尼科森始终捍卫自己的规则,捍卫自己的尊严:即使做战俘,也要有尊严,做一个文明的战俘。因此他选择了修建大桥来树立自己的尊严,展示自己的文明,而这种举措恰好帮助自己的敌人日军完成了宏大的工程,而这个工程承担着敌方重要的战略任务。在他身上折射出的是英国军人的品性——“不疯魔不成活”,追求极致的精神正是欧洲特别是英国社会的写照。而在影片中深受武士道精神浇灌的斋藤骨子里是玉碎思想,非常看不起俘虏,认为逃跑才是俘虏的天职。而美国军人希尔兹身上嬉皮士的影子挥之不去,无视规则,追求享乐,但是真正扛起任务后又积极面对。这是美洲特别是美国的精神。编剧的高明之处就在于用相对客观的方式让三种文明进行自由碰撞,而又限囿于战争这种特殊的情况,对特殊环境下的三种文化中的人性进行不着痕迹的褒贬。本片处处充满了里恩式的风格,首先是女性主角的缺失,与《阿拉伯的劳伦斯》一样,女性被排除在战争以外,这也是里恩绅士风度的一种体现:女性是用来保护的,不是用来战斗的。

本片是跨洋电影的开始:从此片开始,里恩开始走上拍摄跨洋电影的道路,拍摄兼顾大西洋两岸英美双方口味的电影。再次,作为英国绅士的大卫·里恩有为在第二次世界大战中英军表现十分不佳的战况作辩解的嫌疑。本片是大卫·里恩功成名就的转折点,最终也使他成为好莱坞发展史诗巨片的功臣良将之一。

1958年3月25日,第30届奥斯卡大奖落下帷幕,在最佳影片的角逐中,《桂河大桥》最终战胜了同时获得提名的《冷暖人间》《樱花恋》《十二怒汉》《控方证人/情妇》等4部影片,如愿捧得奥斯卡最佳影片奖小金人。这是自《西线无战事》捧得最佳影片小金人二十多年来,战争题材影片的第二次夺魁;也是继《王子复仇记》后,英国影片(1)又一次捧走了奥斯卡奖。《桂河大桥》之所以能够打败其他提名影片,归根于奥斯卡奖的评奖机制和本片的题材。就在这一年,颁奖典礼回到洛杉矶单独举行,10年来由所有工会组织成员决定入围名单的选举过程有了改变,本届开始由影艺学院自己控制提名和得奖的选举。奥斯卡奖虽说是站在电影流行艺术的风口浪尖,但却极少标新立异,大部分时候都选择顺势而行,即具有高度的现实关注性。在特殊年代,这一倾向尤为明显,如第二次世界大战期间的第15届奥斯卡奖(1943年)把六项大奖授予了应时之作《忠勇之家》。《桂河大桥》的获奖其实是奥斯卡奖正视第二次世界大战后社会上存在很大数量的回归战俘和抚平战俘伤痛呼声的产物。战俘是每个战争参加国应该正视和尊重的群体,当国家面临危险时,他们慷慨从军,他们身不由己做了战俘,在战俘营中受着身心双重的折磨,胜利果实中本来就有这些不幸的战俘的血和泪。西方社会对战俘的尊重从日本投降仪式上就可见一斑:1945年9月2日盟军在密苏里战舰上举行受降仪式,获胜的麦克阿瑟上将签字时,他身后是英方的帕西瓦尔中将和美方的温赖特中将,两位中将都是战俘。当然奥斯卡奖的“顺势而行”仅针对影片的题材而言,对于影片的艺术要求,从未降低评判标准。

(周郁)

(1) 严格地说,这部影片不只是英国摄制的,当时好莱坞制片人嫌美国人员费用昂贵,就利用他国的人员和摄制场地联合拍片,这种合作制片的方式,一直沿用至今。

8.4分.jpg)