疯狂的西影,疯狂的厂长

焦雄屏:那时候您在西影厂,其实面对非常多的压力,包括官方的。您很多精力必须花在(处理)跟他们之间的工作关系上。《红高粱》得到这么大的奖,对你在西影厂的地位有帮助吗?

吴天明:那当然了。《红高粱》、《老井》到上影厂举行座谈会,吴贻弓主持的会。梁延靖(编剧,作品有《女大学生宿舍》)看了就说,这是西影厂的电影,说的是“生活就这样”,说我们上影的电影说的是“生活应该是这样”,浮夸、美化、矫饰。

焦雄屏:造成厂跟厂之间的竞争。

吴天明:当时梁延靖放了一炮。片子一个个出来以后,引起了陕西省领导的重视。你想在那一年金鸡百花奖在深圳颁奖的时候,我带了40人的代表团到深圳。

焦雄屏:就是我参加的那一届吗?

吴天明:对,那一届台湾和香港来了一两百人。电影双奖,百花奖金鸡奖,一共大概是24个奖,西影厂拿了17项,主要就是《老井》、《红高粱》两个,还有周晓文的《最后的疯狂》,得了一个特别奖。当时一下把西影炒起来了,陕西省就给了很多特殊的政策。当然在过程中间有很多矛盾冲突,在中国这种现实底下很难免,就看你顶不顶得住了。

当年手捧双奖意气风发的吴天明

当年手捧双奖意气风发的吴天明焦雄屏:我记得以前你老跟我们说你拍桌子。

吴天明:那就不好说了,在这儿不能说。

焦雄屏:不能说吗?都过了那么久了。

吴天明:跟宣传部长拍桌子,那不是一次两次,多了。很多现在看起来都是笑话。

焦雄屏:当然,我知道。

吴天明:古今多少事,都在笑谈中。那已经是笑谈了。

焦雄屏:在现在这种产业的形势下,有可能(出现)像您这样一个非常有魄力、有勇气,愿意把你做官的命都压在上头,去对抗一些不合理的待遇,有慧眼跟魄力去选择年轻导演……你觉得还有这个机会吗?

吴天明:难。那个历史时期是一个很好的创作历史时期,政策比较宽松。

焦雄屏:对您来说是黄金时代。

吴天明:对。当时政策比较宽松,大家就自由创作,比较自由。所以有的领导在干部会议上讲《老井》、《红高粱》是两部反动影片,后来我就在全厂大会上说,他妈他懂个屁!80年代那一批导演,是以第四代为主体,第五代里头有若干个人冒出尖来,大家一块拱出来一个80年代后期的那一段黄金时代,出来了一批好电影,也出了一批好导演。

焦雄屏:已经隔了快30年了,回头来看,西影厂出来的人,还是遍及全中国的电影厂。

吴天明:对,现在西影有二三百人漂在北京。这些人里头有100多人都是当年我当厂长的五六年,送他们去上大学的。

焦雄屏:是哪些人?

吴天明:都是一些年轻人。黄建新后来跟我拍完《没有航标的河流》,他做场记,我送他去上电影学院进修两年,然后就拍《黑炮事件》。还有很多我下台以后才毕业的一批人。当时有100多人带着工资去上大学,鼓励大家去上。好多车间主任都来跟我说,人都跑光了,你给我调人来。我说没人,你自己想办法抓起来,还不能耽误工作。一批年轻人去,为西影厂将来打基础。在北京混的这些,里面好多人,都是当年去上大学,上电影学院、纺织学院、学化妆、学服装。(焦雄屏:也分散在很多电视剧的圈子里头。)对,影视圈里。(焦雄屏:所以论及程度,你影响到中国当今的影视文化。)对,这批人还在。

焦雄屏:包括电影局局长这一类的领导单位吧?

吴天明:张丕民是西影厂的副厂长,那是后来我走了以后。(焦雄屏:童刚呢?)童刚是从上头下去蹲点的。他是在张丕民那一期,到西影厂去的。

焦雄屏:所以你看西影厂的势力有多大,跟你当年扎下的根基有关系。

吴天明:西影厂当年是掀起了一股西北风。由于西影厂的电影带头,带动了西北的音乐,包括流行歌曲,西北的美术、文学,跟电影一块,在全国刮起了很强劲的西北风。这是大家公认的一个事实。

艺术、商业、主旋律的平衡术

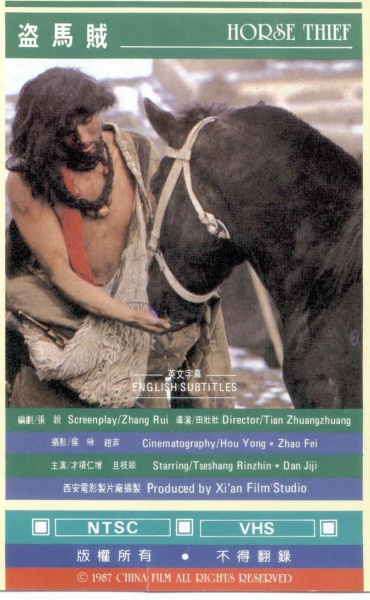

焦雄屏:《盗马贼》、《孩子王》都是在您任内里开启的案子。当时您在什么样的状态下,看上壮壮跟凯歌的?

吴天明:壮壮拿着《盗马贼》的本子我看了,当时我就说,你给我弄得生活化一点,能够让一般人看得懂。现在我都看不懂,一般观众更看不懂,你拍给谁看?

《盗马贼》录像带封面焦雄屏:后来他说是给21世纪的人看的,不是给当代的人看的。听说全中国只卖了一个拷贝,是这样吗?

《盗马贼》录像带封面焦雄屏:后来他说是给21世纪的人看的,不是给当代的人看的。听说全中国只卖了一个拷贝,是这样吗?吴天明:没有卖拷贝。资料馆收购了一个,在国外得了几个奖。但是,给西影厂挣脸了。

焦雄屏:后来马丁·斯科塞斯在他90年代选全世界最重要的十部电影,《盗马贼》好像第二名还是第三名。他的艺术价值跟这种非常先锋的拍摄方法,仍旧是被世界认可的。

吴天明:对,但西影厂采取的政策就是:一年两三部就是实验性的,就这些年轻的亡命徒们、敢死队们去实验,就打算不挣钱的,但片子国内外得奖是有脸的;另外有三四部片子我要挣钱,比如让李云东导演拍《东陵大盗》,拍了四五部赚了钱,用赚钱的电影来养活这个厂;中间还有几部是政府需要的,所谓主旋律,拍两三部,基本赚不了钱,但也亏不到哪儿去,政府买拷贝,把本收回。抓着这“两头”、“三段”,我们当时的政策就这样。所以每年能够提供一两部像田壮壮、陈凯歌这样的赔钱货。后来陈凯歌也说这辈子不会做对不起吴天明的事情。我作为一个厂长,必须维护这个厂,扶持这些人。

风中化成唏嘘句

焦雄屏:我记得这些导演当年都信誓旦旦,一辈子您只要叫他们,他们就立刻来帮你做事——— 发生了吗?

吴天明:我不知道。

焦雄屏:听说您最近要跟张艺谋合作?

吴天明:没有合作。有一个戏,香港投资的,写香港一个老板家族企业的故事。剧本改了几稿,现在还在改。他们监制是香港的两个人,为了这个片子将来好卖,提出来让张艺谋做监制。这是前年的事情,我跟张艺谋说了。后来这个剧本一直在改,最近老板约了张艺谋吃饭。因为他现在卖给了乐视,他说我回去跟他们说一下,过了两天他给我回话说没问题。他跟乐视说,这是以前的事情,答应的事情不能失信,以后的事情就由乐视来做主了,不由他了。(焦雄屏:您做导演?)我做导演,他做策划。

焦雄屏:其他分布在北京的西影人,您跟哪些人还保持联络?

吴天明:黄建新经常有些。

焦雄屏:您后来在美国待了五年,回到中国以后,不管做片厂管理工作,或者创作,都受到比较大的挫折或障碍。回想起那一段光辉的岁月,会唏嘘吗?

吴天明:唏嘘也没有用。

焦雄屏:你是个很爱哭的人吗?

吴天明:我不是很爱哭。我看是哭啥,遇到不平事我会流眼泪。像这种事我不会流眼泪,那是历史了,已经过去了,改变不了。现在时代不一样了,时代变了,上下左右都变了,我还没变?我在美国那几年,在洛杉矶住的时候,有两三年我去科罗拉多那条街上看玫瑰花车游行,去过两次,在现场都哭了。

焦雄屏:原因是?

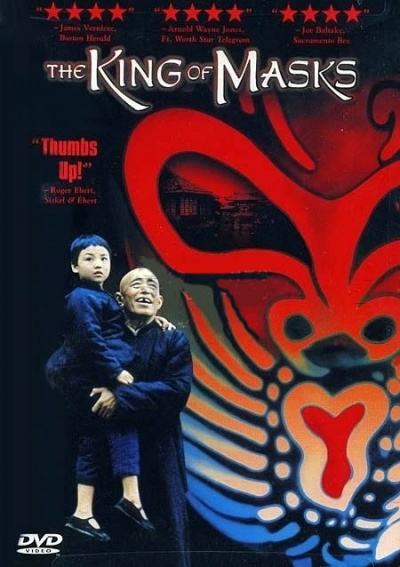

吴天明:原因很明显,那些年轻人们,那些老头子们,玩花棒,骑矮马,欢欢乐乐地过新年。我当时想的是,我的同胞什么时候能过上这样的日子,能有这样的生活,能有这样的自由。(焦雄屏:所以是对照的心情。)是,当时在那儿,我拍不了电影。好莱坞有一个导演跟我很熟,他说这儿没有人给中国人投资拍电影。所以在那儿就看着。1994年初回来了,后来一直到《变脸》在东京得了奖,好像这才好了。

《变脸》电影海报

《变脸》电影海报很天真,电影改变不了世界

焦雄屏:那时的局势都在变,可昨天看了您的《百鸟朝凤》(2012),我觉得您创作的一些中心不会变,你想的都是中国的土地还有老百姓,一脉相承的是你非常在乎中国的尤其农村老百姓的生活,在乎环境改变以后他们的无奈,或是所受到的压迫。你是有意识地选这样的题材,还是这是你最钟爱的?将来拍电影,还是以这个为主轴?

吴天明:我是在这一片土地上长大的,这些东西跟我的心灵是沟通的。所以感同身受,他们的苦难跟我的苦难一样,表现起这种东西来我很有激情。

焦雄屏:您觉得您是个农民的导演吗?

吴天明:我不是个农民的导演。我跟农民差得远了,那种吃苦耐劳和纯朴,没法比。我还是一个有点文化的人,但我的心灵跟他们相通。总体上,这个民族,不管城里人还是农民,各有很多毛病,对不对?但总体上是一个族群,对这个民族所担负的责任,我一直挑在身上。

焦雄屏:电影能帮助这些农民什么地方呢?

吴天明:其实我们也很天真,一个电影改变不了多少世界。电影只是传达一点人性,好也罢坏也罢,恨也罢爱也罢,就是一点人间故事,一点人生况味。电影承载不了那么大的政治任务。现在电影被过度地“重视”了。

娱乐至死,先从官方检讨

焦雄屏:在80年代这样理想跟浪漫的时代过去后,尤其您离开将近五年,回来后的感受是什么?

吴天明:我们民族的整体素质变得很糟糕,不单世人看不起,我们自己人也看不起自己。

焦雄屏:文化是不是应该扮演重要的作用?电影界应不应该负责任呢?

吴天明:很多中国人到了美国以后,只要住到半年以上,都很遵守规则。所以说这群人有办法救,问题就是,国内社会风气不好,谁来管这些事情?我不说别人,只说电影,电影有没有责任?

焦雄屏:所以您觉得,在当今的文化里,娱乐是一个需要检讨的事情?

吴天明:应该检讨,只有先从官方检讨起。不是说娱乐不对,娱乐没问题,好莱坞的片子都是在娱乐,但它都有一个核心价值在支撑,是人类共同的价值观,而我们很多电影没有这么做。生活中所有的东西你都得把它搬上去吗?他在那儿拉屎,你对着茅坑拍就得了吗?我们现在很多导演反而以拍这些东西为荣。我不说谁了——— 我在法国看到一个电影,是个中国年轻导演拍的。我说,“法国人看了这个电影,还愿意去中国旅游吗?”当然,我向来反对拍马屁的电影,我不说违心的话。但我不同意在电影上这么出丑,可以适度地鞭打,而不是展览的态度,你要有立场。

焦雄屏:导演,我可以提醒你一件事吗?80年代当《老井》跟《红高粱》出来的时候,得到的评论也是一样的。说这些电影展示了中国的“穷山恶水”,把自己的坏东西扒出来给外国人看。那时候你是“受害者”,现在讲这些,你觉得对他们这些年轻的导演跟他的展示(公平吗)?

吴天明:不一样。(焦雄屏:不一样在哪里?)当时那些展示,是从精神层面上来说的,那是当时的真实现状。你不用把特殊当普遍。《老井》、《红高粱》反映的是一个普遍现象,毕竟它的目的不是出丑,不是要展览,而现在很多这种电影是展览。

这一代,不知“牛棚”为何物

焦雄屏:另外在制度上头,您也觉得有非常多的对电影非常不好的现象?有什么意见?

吴天明:可以大量拍娱乐片,但得有精神(内核);不能投低层观众的所好。电影是文化商品,那你得有文化。现在年轻观众,像我们公司这些小姑娘们问我,“文革”中的“牛棚”是不是把人和牛关在一块?不知道“牛棚”是专门关人的,那叫“牛鬼蛇神”。一个民族不让自己的后代知道过去自己做了些什么,不总结历史教训,怎么进步?就剩下娱乐了,哈哈一笑,说什么呢?不知道。

焦雄屏:电影人是不是也应该检讨创作方式?像您所说的,不知道“牛棚”是什么,而这些观众可能更关心像《小时代》拍出来的时尚感。那讲故事的方法(是否)需要一些改变?

吴天明:肯定需要的,应该跟时代靠近。但你靠近,又不能屈从。(焦雄屏:你不能迎合他,但是你应该带领他。)对,所以说现在最有权力这样做的,是像张艺谋、陈凯歌这样的导演。

焦雄屏:能评价一下《金陵十三钗》吗?

吴天明:我看过一遍,没认真看,但是那个片子……

焦雄屏:你觉得核心价值对吗?

吴天明:不对,有问题。日本人不接受,西方人也不接受,中国观众傻看热闹。我觉得,张艺谋是在调整自己的过程中间做的这样一部片子。(焦雄屏:陈凯歌跟田壮壮呢?)应该带这个头,他们有这个能力,一招手,本子就有投资,那你就拿这个钱来好好拍几部好看的电影,既有娱乐性,又有精神价值的电影,何乐而不为呢?

老头子看《小时代》,不知所云

焦雄屏:我想请问一下,您看过时下的这些年轻人的电影吗?

吴天明:新电影,《小时代》看了。好玩,但我不知道郭敬明在说什么。电影散场了,观众起来以后,看后排有个老头子也看这个电影,他们都奇怪地看着我,这种电影很少有老人家进电影院看。我觉得这个片子缺少强壮的精神支柱在里面。

《小时代》横版海报

《小时代》横版海报焦雄屏:那评论的力量到哪里去了?

吴天明:中国有评论吗?中国内地有像你这样的评论家吗?大陆现在不都是用20万买一个版面,雇人去写文章吗,炒作吗?我没看到什么真的评论。

焦雄屏:我相信有很多很好的评论家。

吴天明:没听说。还有一些所谓的评论家,跟风赶时髦,好像不这样说,他就落后于时代一样,评论我都不看。

焦雄屏:但是这个已经是新的趋势了,《小时代》它能够在年轻人中间造成(影响)。

吴天明:像这种片子,我觉得导演最起码要在里面放入一些做人的道理,对社会的、对家庭的、对朋友的责任。这些是精神的东西,含量稍微丰富一点。

焦雄屏:我看电影版《小时代》,很像一本时装杂志,很多照片,在这些照片后面,看起来好像都有一点小故事,可是没有一个故事讲明白———这是我的看法。炫富这是一个很大的问题。

吴天明:干得好不如嫁得好,所以我赶快去嫁一个富二代,结了婚,富二代就出去嫖娼,然后这个家庭就破裂。

焦雄屏:这是你从《小时代》里面得到的结论吗?

吴天明:我下部片子正在修改剧本。我在里面加了一个“富二代”(角色),他的钱几辈子花不完,然后他迷茫了。现在就写他现在怎么弄,最后我寄他于希望,让他找到了他想做的一个事业。

我才74岁,“70后”

焦雄屏:您准备拍到什么时候?

吴天明:后年。

焦雄屏:我是说您的创作生涯。

吴天明:我现在还年轻。才74岁,“70后”。

焦雄屏:才4岁,人生70才开始。

吴天明:对,才刚开始,还可以干8到10年吧。谢晋导演干到84岁,我想我干到82吧。再干8年,最少8年。我有一个想法,准备拍秦始皇,用3D技术,拍两三部。

焦雄屏:为什么想拍秦始皇?

吴天明:秦始皇是我崇拜的一个人,我们一直把秦始皇妖魔化。是他把这个民族的根基打下来的,千古一帝。秦二世是个败家子,不然的话,如果有好的接班人,秦朝也可以延续几百年。

吴天明导演

吴天明导演焦雄屏:这是您的封山之作吗?

吴天明:秦始皇拍完以后,如果我还活着,我还要拍。不过,如果到了82岁,我就不拍了,我得休息,找个地方,钓钓鱼什么的。

焦雄屏:以前您的农村电影是平民化的视角,但是,您将来要拍秦始皇,他是一个统治阶级,您的(创作)角度转换得很大。那您希望将来大家在创作上怎么认定您?

吴天明:我不管了,你爱怎么看我怎么看我,那是评论家的事情,不是我的事情。

里程碑人物?那是你的看法

焦雄屏:在我们心中,您是对当今中国电影重新开端的最重要的贡献人之一,你自己是什么看法?

吴天明:管他的,我做了我良心让我去做的事,至于有什么影响,那是评论家的事情。做完了我也不后悔,也不沾沾自喜。我这辈子几个从零开始,现在又从零开始。

焦雄屏:不管怎么说,您在我们的心中,都是一个非常重要的里程碑的人物。

吴天明:那是你的看法。

焦雄屏:是我的看法。我是评论家,不管他。但是打心里,从认识您以来,我一直认为是我的幸运。这么多年来,今天能重新跟您坐在这边叙旧,再谈谈您现在的雄心壮志,还是觉得非常受感动。

吴天明:从认识你开始一直到现在,每想起你,更不用说一见到,都非常高兴。就像跟台湾很多朋友,侯贤孝、朱天文,这些朋友。其实我们早就统一了,是不是?

焦雄屏:文化上。

吴天明:文化上和精神上都统一了,只是大家风格不太一样,追求不太一样。最近几年台湾拍的几部好电影,比如魏德圣的《赛德克·巴莱》真是很感人。这个年轻人拍这样一个片子不容易。大陆电影还是有希望,一茬一茬年轻人起来,我相信他们也会总结经验教训,对不对?郭敬明,我想他也会有一点自己的总结,不会永远拍这种片子。这里头缺点什么东西,他自己会补充。

取消审查,有生之年希望渺

焦雄屏:对官方或创作者,最应该改进的是什么?如果您今天再有机会做一个片厂的厂长,这样一个领导,您会怎么做?

吴天明:取消审查制度。官方做出一个电影的法律,由群众团体来审查,定级别。比如说色情,什么叫色情?到什么尺寸算色情?你有个杠子吗?你定一个尺寸嘛,条文可以定严格。像这样的话,这些电影出来就把社会搞乱了吗?那么多贪官污吏,贪污成这个样子,把这个社会都没搞乱,几部电影就把这个社会搞乱了?真没有必要这么害怕。(焦雄屏:会随时代而改变吧?)应该改变,以后也会慢慢来改变。中国那么多故事,光一个《夹边沟记事》,可以拍多少部电影?电影创作上应该是出大作品的时代,但是没有。

焦雄屏:除了审查之外,还有别的什么?

吴天明:审查制度放松了,大家就比较自由来竞争了,这个时候就可以见高低了。你能不能适应这个市场和社会,你能不能拍出震撼的电影,就来公平竞争。

焦雄屏:你期待多久会发生?

吴天明:我希望在有生之年吧,能够看见,但是大概比较渺茫。

节目视频与南方都市报登载文字各有侧重与取舍,特此说明

嘉宾个人观点不代表本报立场。

采访:焦雄屏 文字整理:许嘉 徐庆华 实习生唐文隽 来源: 南都网