很少人知道这位电影大师与科技的深厚渊源:杨德昌1969年毕业于交大控制工程系,与当代台湾信息业领导人如施振荣、黄河明等,为前后期校友,后来还受邀担任宏棋计算机多媒体顾问;他在美国当过8年资讯工程师,30年前硕士论文就探讨了「计算机实时在线中文文字应用」,堪称研发中文计算机系统先驱。

交融着科技与人文思考,杨德昌的关心远远超过电影或计算机。他直指下世纪将是科技与人文整合的年代,敢于尝试、敢于创新才是「第二波网络革命」的核心。

“Why are we afraid of the first time?为什么我们如此害怕第一次呢?

Everyday in life is the first time.生命中的每一天都是第一次。

Every morning is new.每个早晨都是全新的。

We never live the same day twice. We are never afraid of getting up in the morning......Why?我们从未活过重复的一天,但每天早上起床,我们从未害怕过……为什么?”

这是《一一》影片中,一位日本游戏软件设计师大田给予男主角N.J.(吴念真饰)的启示,或许也是杨德昌给新世纪科技人的提醒。

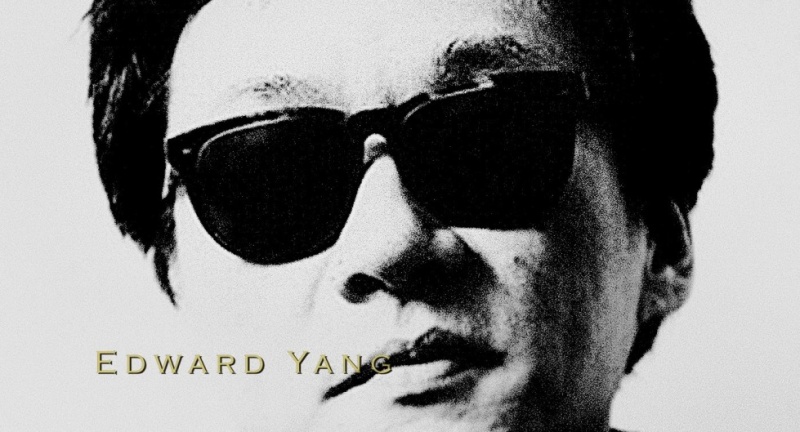

台湾导演杨德昌在为《追风》配音

台湾导演杨德昌在为《追风》配音Q:导演怎么看这一波Internet的发展?

A:我认为第一波Internet热潮中,投机成分居多,因为许多人没有认真思考数字科技本质,还是沿用过去的模式看新的事情,以为这就是一个新秩序的开始。美国创投的资金,以前顶多占资本市场10%,但是数字科技时代来临,创投资金竟然超过了50%,这意味着大家都有赌一把的心态。对新科技没有清楚视野的话,大部分事情的方向是有问题的,这个赌注会很危险。

Q:举个例来说?

A:跟创作最明显相关的例子,就是可以让观众任意参与或抽换情节的互动戏剧。8年前,施振荣就跟我说我们来做互动戏剧,但是互动这个想法和戏剧的本质基本上是矛盾的,因为戏剧的结尾不是一个零件,可以说换就换,尤其是有结构、有系统的东西,牵一发动全身,不是换个结尾就能改变什么。戏剧诉求的对象是定义为一个观察者,不需要有这种功能,如果把观察者的角色转变成参与者,那就不是戏剧了。

很多公司花大笔资金投入互动戏剧,但是在1998年初,微软把它的互动戏剧部门结束,花了5亿美元,完全没有结果。这不会有结果的,就像写程序,如果程序写完以后不要这个功能,这个程序就没有意义了。这不是改几个指令就可以改变的。要谈数字科技对戏剧的影响,应该先谈数字科技的本质。

把人文和科技分开来,这是工业革命时期的事。当时的科技影响的是很外围的东西,因为食衣住行育乐的演化,产生了市场,产生了人群对这些东西的需求,但是跟现在的科技比起来,当时这些变化过程很慢,也只是很表面的改变,例如蒸汽火车发明后,以前到伦敦要走好几天,现在只要半天,这整个发展过程很长,好几代以后才有一些结果出现。

但是「数字」这个东西很不一样。现在商界或经济界,对数字都没有很明确的概念,它大部分是影响我们的「内在」,而不是外在的东西。它有数据库、有存储器,可以处理记忆庞大的信息内容,基本上这跟人的功能已经重复;再来它可以计算,用某种方法与逻辑,可以推演背后的行为与答案,这其实也是人的功能。因此,数字科技正在取代人的功能。

个人计算机刚出来的时候,IBM总裁还认为计算机在公司用就好了,家中怎会需要用到个人计算机?因为当时PC功能很小、很有限,第一代苹果计算机刚出来时,我相信史提夫?贾柏斯(Steve Jobs,苹果计算机创办人)也是为了好玩。

迷你计算机刚出来时我也在玩,因为当时在做一些国防上机密的东西,会自己组装、写软件。当时一般人不会使用,因为很麻烦、速度又慢,没想到后来它的功能会以18个月的速度倍速成长,除了Intel,没有公司会设定目标去做更新。

PC真正的突破,反而是因为一个记帐的软件(Spread Sheet)出现,才大受市场欢迎,有这个需求之后,再慢慢加入其他功能,Intel也致力发展半导体产业,于是造就了一个新的秩序。

不过对数字科技的误解也害了很多人,例如年前.com兴盛,很多人害怕再不参与就来不及,纷纷涌入电子商务,最矛盾的是,连收费的机制都还没建立,谈什么电子商务呢?假使一般消费者上网购物的行为安全有保障,自然就会有很多人使用;可是当收钱的过程都是问题的时候,我不认为这是可以快速发展的东西。很多人做网站只以上市为目标,得到好处以后就脱手,实在不是一件正确的事。

Q:你认为第二波Internet发展中,什么是「正确的事」?

A: Internet是一个功能,如果我们对它不了解,用它时就会产生偏差,很多乐观就会不实际。了解功能可以产生价值,也就会发现价值这个东西不一定是用钱来衡量的。

包括台湾在内的亚洲四小龙,驱动人民辛勤工作很大一个动力就是金钱,经济也才会迅速起飞,所以金钱是这个阶段衡量价值的作法。可是在这个时代,对「价值」的定义应该需要更有弹性。

例如Napster,可以做到让所有人很迅速地分享你收藏的音乐,而且完全不失真,这就是数字的概念,所有东西都可以被代表,都不失去原来的样貌,这是传统的界面做不到、也没想过的事。当一个东西被拷贝1次和被拷贝2万次,都完全一样的时候,就必须用完全不同的方式来思考。

我们应该想的,并不是著作权被侵犯,而是在这个时代里,著作权的意义在那里?在传统概念中著作权是有意义的,但是现在应该拿出来重新被思考、被定义。它原来的用意是在鼓励人做更好的生产,但是现在这个功能不见得就因此消失。

反对Napster最力的就是唱片公司,也就是「中间人」,因为科技太直接了,中间人的角色时常会被跳掉。一张唱片250元,著作权真正要保护的创作者,可能只拿了2.5元,所以这是要重新思考著作权的原因。

我相信既然价值存在,就还是有保持的必要,只是用不同的方式去呈现。就像火车由台北通到高雄,需要向地主买地铺设铁轨,但是飞机发明以后,地主却不能告航空公司,因为中间人的角色已经没有了。我觉得第一波.com失败的原因,就是飞机发明了,还把它放在铁轨上面跑!

在网络上做生意不能从旧有的模式「依此类推」。例如开车时或许你还会瞄到路旁的广告广告牌,可是不能依此推论你在浏览网络内容时就会看旁边的小广告(banner),像我从来就不想click任何广告。重新思考这些概念,会对数字科技有深刻的了解,帮助自己做正确的判断。

台湾导演杨德昌 图/iLOOKER電影網

台湾导演杨德昌 图/iLOOKER電影網沿用过去的管理方式,不见得是现在最好的方式,最好的例子就是电视台作业。现在电视台的三机作业,已经是七、八十年前的老方法,以前因为摄影机笨重,所以多摆几个,画面可以跳来跳去,但后来摄影机变轻巧了,大家还是用过去的习惯,直到今天,八点文件还在三机作业!

这一波新科技情况也是如此,你找了很有经验的人来,却沿用过去思考习惯与经营方式,导致失败,其实应该要思索一套全新的法则。现在的科技弹性空间太大,威力很强,带给你立即的效果,即使方向不对,还是有很大弹性空间,让你误以为没有错,但是体认到发生错误的时候,常常已经错的很离谱了。

Q:Internet会对内容产制工业带来什么样的影响?

A:Internet只是一个管道,利用这种数字技术,可以传送任何新的内容到任何地方,而内容的呈现方式又和新技术的发展关系密切。

例如电影一开始就是在记录人类生活片段,并且可以重复呈现,让更多人认识不同的生活经验。我们喜欢看电影,其实是在看别人的生活经验,并从中得到一些讯息,这是生物的本能特性。

至于电影呈现的方式,则和科技息息相关。我们到电影学校学的蒙太奇,其实是因为技术的限制才产生的一种剪接方法,早期机器要上发条,只能拍20秒,影片要用很多20秒连接起来,其实这就是剪接,是被逼出来的。

有人想到把舞台上的戏剧拍起来,就可以不用一直演,而让更多人看,接下来又有人想到用不同片段组合起来,可以讲更多故事。所以这是因为科技限制而产生的做法,绝对不要说做什么「网络电影」。

网络是网络,电影是电影,你可以这样命名,但是不能这样想,因为网络只作电影的话,就限制了网络,没有发挥网络最有效的功能。电影技术已经发展100多年,因为现在工具的发展,活力度更增加,如果还是用传统角度思考,网络的活力就会被限制。

Q:所以你认为现在「网络电影」的概念有可议之处?

A:不能说不对,应该说是网络的功能还有更多的发挥空间。我们现在看到的电影、电视、MTV等发挥的功能,都是有其因果背景。如果一部电影在网络上传递效果最好,那当然很好,但是我相信如果这样,其他东西的效果也会一样好,而那些东西会有各种形式样貌,我会把时间花在开发那些新东西上。

Q:你想象中应该是什么风貌?

A:现在来说可能还太早。基本上网络传递声音、影像、文字有很多方法,最后还是决定在内容。内容的表现除了效能高,活泼度也高了,例如文字传达的效果有时候很快,就不要舍弃这个功能。不同的文字声音影像,可以做出最适合的组合,等到观众或读者的参与形成后,那时候才会被归纳成一个新的媒体,新的作法。

Q:很多人认为网络电影会颠覆好莱坞资本密集、高门槛的工业模式,你觉得呢?

A:我倒不是这样去想。以做生意而言,好莱坞的视野和资源绝对都比别人多。去年好莱坞推出一部3D动画电影《恐龙》,大家就想怎么会要花二、三年这么长的时间去拍,其实它不只是在电影院、商店、录像带店里赚钱,这部电影发展出的全套动画技术与器材将来也还可以再大赚一笔。

在数字时代里,一般人可以用数字摄影机或其他器材拍一些东西,参与门槛降低,相对地杂音就很多,内容参差不齐,不过,这是在公平自由精神的网络时代里必然要付出的成本。重点还是故事内容要精彩,只是有了精采的内容,即使你把它丢到网络上,怎么做生意收到钱还是一门学问。

今年好莱坞成绩很不好,影评人票选的片子都是外国片,但是好莱坞还是有它的长处,电影巨子的敏感度和视野都是一流,它是一个自由的环境,可以说随时随地卧虎藏龙,有一套自我进化的机制。

其实这个进化的机制就是往后很重要的概念,尤其当数字科技是在做人原本做的事情。往后产业扩展和萧条的方式都不是线性,也因为数字工具的效能,很多方法不能再用传统方法去看,当人类的功能被取代的时候,其中产生的能量不是我们可以想见的。

计算机游戏是很好的例子,我在美国《商业周刊》(Business week)上看到,今年最红的游戏,不再是打打杀杀的类型,而是倣真邻居,可以设定你的邻居,虚拟生态规则。这种功能和机制的游戏发展出来以后,以后的计算机游戏发展才会比较有趣。

2000年杨德昌凭借《一一》获得第53届戛纳电影节 主竞赛单元 最佳导演

2000年杨德昌凭借《一一》获得第53届戛纳电影节 主竞赛单元 最佳导演在数字时代里,人文和科技一定要重组。过去会分开,是因为科技的效能并不高,人必须花很长一段时间做重复的局部动作,当效能加速之后,就必须重新思考,不能沿用过去的概念。

Q:现在数字技术这么发达,例如养电子宠物、虚拟关系等,这些是否会影响真实生活人与人的相处?

A:当然会,不过现在很难做出推论或是预测结果,但是要有心理准备,将来一定会在更活泼的状态下发展。不像过去.com,终极目标就是为了上市,非常死板,应该要用新的概念去思考这项新的事情。

再举一个例子,现在的「网络媒体」概念其实和传统媒体没什么二样,只是减少了印刷、搬运、卡车等中间人的动作。有人说,办一个传统报纸要十几亿,办一个网络原生报只要2亿,但这还是在传统观念下执行啊。在真正的新数字概念中去执行,或许连2亿都不要,甚至不需要这样一个机制!

比如说现在年轻人自己开设站台,做得又好又有趣,还需要《明日报》这样的站台吗?将来或许只要写一个程序,专门搜集网络上你有兴趣的信息就够了,连《明日报》都不需要的。

科技时代里,门槛低、但杂音多,不需要的信息比需要的多,这是无法避免的。不过新一代的弹性会比老一代更大,也会想出新的解决之道,过滤信息的功能会变得很重要,这也是产业本身的特色之一。

把新的创意与价值,在逻辑里产生排列的作用,这也会是新的产能。

汽车工业是很好的例子,六○年代是美国汽车工业天下,产量、市场所向无敌,但日本车进去后,把整个作法都改了,到了七○年代,美国汽车工业亟思振作,开始声称要大刀阔斧改革。在传统工业里转型需要很多年时间,但在数字时代里就会快很多。

Q:你所谓的「Internet第二波」里面会有哪些重点?

A:还是内容。目前管道已经有很多,PC的预估成长率已经降低,硬件的速度与容量也都超过人的需要,在这种情况下,重点在于有没有新的应用。

Q:大家很好奇,到底什么会是杀手应用(killer app)?

A:我在交大演讲的一个重点,就是创意。创意这东西其实很简单,就是做别人没做过的事,可是所有投资人都不敢这么做,这也是我这部新电影《一一》里面谈到的主题。真正创意一点都不玄,就是你能认识理解愈多东西,愈能做出长远的推测。这并不是凭空幻想,除非资源拥有人本身的诠释能力太弱,否则基本上这绝对是理性的事。

除了理性,创意其实是必要的东西,与生活息息相关,一点都不特别。在我的人生经验里,大家经常认为有创意的人就会特别怪,其实不是这样子。

尤其是中国文化有一个特色,我们一直假设自己这文化已经知道了所有的事情。在这种假设下,曾经发展出很好的结果,也有很大的缺失。比如儒家说兄友弟恭、长幼有序,你有这样一个社会结构,表示所有事情都是已知的,他一定是比我好,所以我们的关系才是如此定义排列,因此就应该会和和乐乐,天下太平。

可是其实不是这样,世界上还有很多是我们不知道的事。这其实正反面影响都有,但对现代来讲,有很多东西我们真的不知道。正因为不知道,才会有创意;因为不知道,才会认真想办法去解决。

Q:那台湾在第二波以创意为主的趋势中,需要做哪些努力与改变?

A:我一直很怀念台湾八○年代,也就是我刚由美国回来的时候。很多人以为那时候回来是想赶搭经济起飞的列车,其实不然。大家不要忘记1979元旦,中共才跟美国建交,以当时标准看来,台湾其实没有这么大吸引力。真正吸引我的地方,是当时大家的自信心很强,当时我30岁出头,我们这一代对未来非常乐观,所以才会有新电影、民歌这些东西。

台湾真正需要的是自强。自强以后,独立与否就不会是一个议题;自强之后,就会有更多选择。对这个产业而言,最重要的是年轻人要对自己有自信,面对不合理的事,就要很明确地去改变它、影响它。重新建立自信的价值观其实是最重要的,其他反而都是其次。

数字科技真的只是一种工具,就像电影技术也只是工具,你要拍什么东西出来,才是重点。台湾的未来还是掌握在我们自己手里,端看你到底要做什么。

2000年杨德昌导演(左)与《一一》演员张洋洋(中)、李凯莉(右)在戛纳

2000年杨德昌导演(左)与《一一》演员张洋洋(中)、李凯莉(右)在戛纳Q:导演过去工程师出身的背景,对创作有什么帮助?

A:开始觉得很矛盾,后来觉得非常幸运。大一开学时还不想去上课,同学也都知道我想转系、重考、抱怨等。后来熬出来,真正做电影以后才发现,科技的训练有时候是一种纪律,有时候是一种把握,例如明明很多事情不知道,但你会相信去找就会找到答案,这是很好的训练。有些人会放弃,是因为没把握、或是没这个习惯,我觉得很幸运,在这方面有较多经历与经验,让自己找到偏差较少的解决方式。

我回学校演讲科技与人文的互动,这是非常很重要的。以前考大学分甲乙丙三组,我高中那一届23班有20班甲组,可以看出那时候的价值观是怎么一回事。那时候历史老师是很好的老师,但是上课没人听。这种分工满粗糙,往后「知识」这个事情不能再分,因此人文与科技需要平衡发展,会相辅相成,我的经验是这样子。

Q:导演现在怎么看当年这些大学同学?

A:很多不见得是功课最好的学生,后来反而有很好的发展;施振荣倒是不错,从小就喜欢办课外活动,时常看他骑着脚踏车,把事情组织起来,我也乐得帮他画海报。人其实不会变。莱特(Frank Llyoyd Wright,美国建筑大师)说过一句话我很感动:年轻是一种质量,而不是数量,一旦有了这种质量就永远不会失去。

Q:去年坎城影展获奖那一刻的心情是什么?

A:其实这次去没什么得失心,因为上次《独立时代》去已经完全理解那是个什么状况,而且去坎城竞赛的都是今年最好的片子,每个片子都有可能,看评审决定,跟我们拍电影的没什么关系。

好玩的是现场的捕风捉影,因为当评审团讨论告一段落之后,会打电话给有希望的入围者,希望你去参加闭幕典礼。颁奖前二天我们也接到了电话,所以大概知道会得奖,但是到底得什么奖也不清楚。当时谣言满天飞,最后一天接到一个电话,说有好消息也有坏消息,好消息是会得奖,坏消息就是会跟别人共得一个奖,我想还好,心里就轻松了。当天晚上在会场,颁导演奖时我想一定不会是共得的奖,所以念到我的名字时我没听到,还是一旁的公关小姐拼命催我:「是你!是你!」

如果是当初《独立时代》得奖,心情会很不一样,好象征服了什么。这一次我只是十分感谢所有工作人员,让电影顺利拍完。现在对事情看法较成熟,也许我不会讲Frank Lloyd Wright「年轻是一种质量」那种话,但是我觉得人很难完全成熟,会一直不断成长。在这方面感觉特别深。

Q:台湾电影产业环境那么差,你为什么可以做电影做这么久?

A:好玩,真的是好玩,就跟我画漫画一样。其实写程序也就跟编剧一样,只要了解结构,就能简化事情,不会忽略支撑的力量与真正重要的材料,用最少的资源去发挥同样的效果,这是我写程序领悟出来的概念。所以我编剧一定先想结构,骨架出来以后,再去想血肉。

其实这几年台湾的电影工业已经消失了,参予者看不清楚未来,作法也太不务实,例如辅导金制度,反而让台湾电影更快萧条,香港也是如此。但是因为市场资源、体系制度、人才都还在,只要有新的作法,应该会有正面的结果。

电影已经不再是区域性的产品,例如好莱坞电影就是全球性的产品,长期来看,这个产业已经重新定位,不能再用台湾电影、或是香港电影来分,要把资源做一些组织、整合,其实目前这些已经在发生了。但是很多媒体还没有这样的视野和见解,所以没办法调整它的报导,还是沿用旧观念。和网络世界相比,网络老早就无国界,以后的路也会更开放、更宽阔。

来源:台湾明日图码