音乐声响:声响的声响

在某种程度上,电影建立在剪辑上这种说法是陈词滥调,但“音乐能使电影中一切都更加完美”却是真理。事实上,每一部影片都靠优美的音乐伴奏来提升。这源于音乐能够直接影响观众的情感。几千年来形成的音乐习惯模式使观众能够通过音乐乐章预感多数故事情节。一般来讲,这种情况说明音乐修饰不成功,不成功的音乐修饰在起作用。(点击查看:西德尼·吕美特 如何做电影<上>)

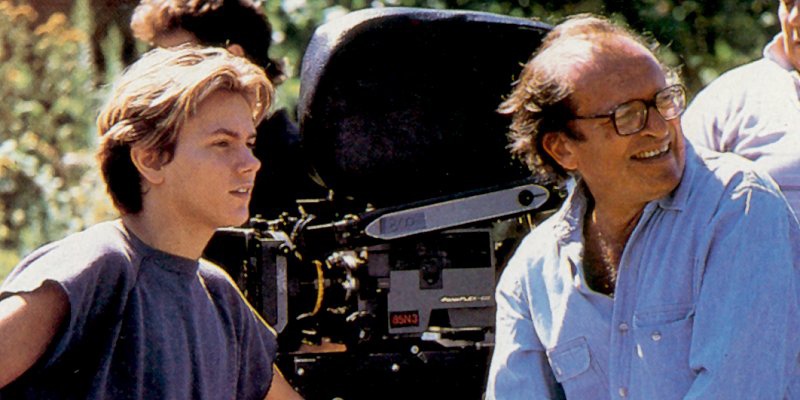

《不设限通缉》(Running on Empty)工作照片,西德尼·吕美特(Sidney Lumet)(右)与瑞弗·菲尼克斯(River Phoenix)(左)

《不设限通缉》(Running on Empty)工作照片,西德尼·吕美特(Sidney Lumet)(右)与瑞弗·菲尼克斯(River Phoenix)(左)当音乐复现造型艺术时,每一个节拍都在预示我们情节,我们把这种修饰称之为миккимаусный,也就是指动画片中的音乐,它重复电影中发生的一切事情,包括汤姆和杰里的相互一击。一般来说,音乐对这类影片没有损害。大概有一半的影片按照这一既定之规拍摄。

这不应该归罪于作曲家。我认为,电影中作用仅次于编剧的就是作曲家了。每个人都坚信,自己弄懂了音乐,并着力于把自己的的观点放进去。如果作曲家没有奉献出独特的、制片人和制片厂的领导都前所未闻的东西,那么,他的音乐就得不到褒扬。我见过,制片人是如何强迫乐团人员改调子、对改编好的乐章动手术、抽出部分段落以及更体段落之间的位置。今天,做到了将每个乐团成员的乐声单独录制时,甚至可以重新演奏作品,回到最初的录制状态,可以选择32种甚至64个声道。

电影工作是一项巨大的协调工作,是作曲家所必须面对的。为获取具有诱惑力的报酬,他们创作音乐,但不承担责任。毫无疑问,音乐是艺术中的高级形式,并促进了电影过程的需求。这就是电影制作的属性。虽然在很多情况下,音乐使你醉心,但它的作用还是辅助性质的。

最有权被称为艺术作品的音乐是普拉柯菲耶夫为《亚历山大·涅夫斯基》一片所做的《冰上激战》。众所周知,爱森斯坦在开拍前花了大量的时间与普拉柯菲耶夫讨论,然后作曲家才开始写作。据说,爱森斯坦甚至按照音乐的节奏进行剪辑。我不知道,这在多大程度上符合事实,但在聆听唱片中的电影音乐时,我立刻回忆起相应的画面。它们不可分离--绝佳的情节,绝佳的音乐伴奏。

我感到,成功电影音乐的定义就在于:声音唤起与动作画面相关联的瞬间联想。但也有不少优秀的音乐难于唤起此感受。在我所获得的多种“奥斯卡”奖称号中只有雷卡尔·罗特尼·贝尼特所作的《东方快车谋杀案》获得了“最佳电影音乐”奖。这是我唯一特别注意音乐的作品。你们理解的那样,观众越少发现我影响他们的手段,那么我就越成功。

《东方快车谋杀案》(Murder on the Orient Express)剧照

《东方快车谋杀案》(Murder on the Orient Express)剧照剪辑一旦达到满意,我就约定两个重要的会面,一个是与作曲家,一个是与音乐导演。我邀请作曲家来观看最原始的影片。然后是音乐导演来,第三次是音乐导演带着他的创作集体来(从6个到20个人不等,视影片的复杂程度而定)。这是一群糟糕的观众,他们仿佛用狗的听力来断定声音,摆在他们面前的工作使他们畏惧。

躲在剪辑室里,我和作曲家一部分、一部分地观看影片。就影片中该加音乐的地方交换意见,拟订出最初的方案。我们又看一遍电影,特定标出音乐进入和退出的时间,按镜头测定时间,尤其重要的是开始。任何两个镜头与声音的错位都会搞得全部一团糟。这个过程要花2-3天。有时作曲家本人就是优秀的钢琴家,比如凯恩*柯奥民就把钢琴抬进剪辑室,他即兴创作,给情节配音。

我说过,我不需要《миккимаусный》影片,我把音乐当成是最高的表现手段来运用,其它任何方式都难于表达出该情绪。在我还没有决定好影片用什么音乐时,我一般拒绝音乐片。影片厂最恨没有音乐的电影。这会吓着他们。但如果你面队一个再现真实事件的任务,就像影片《热天午后》一样,你怎样表现音乐过渡?《山丘》也是按自然主义手法拍摄,所以我根本就没有配音乐。在《电视台风云》中我担心音乐会破坏对戏谑的领悟。随着影片中情节的发展,内心独白越来越长。首次观摩时我就明白了,音乐会与对话发生冲突,于是,我又一次拒绝了音乐。

在《冲突》中没有必要用音乐,但我最后还是不得以用了--总共14分钟的音乐--为了保全影片。制片人是基诺·邓·拉连斯基。基诺是一名出色的老派制片人,善于为任何一个方案搞到拨款。但他的品味如此高,与我大相径庭。我们争吵得声嘶力竭。他威胁我说,要把影片带到意大利去,在那里铺音乐就跟从这墙边到那墙边铺地毯没什么区别。

真走运,这时我从报纸上看到著名的希腊作曲家米基司·杰奥达拉斯刚从牢中放出来,代表最高真理的希腊政府因他参与左翼激进运动把他投入大牢。他获释后数天我在巴黎找到他。我向他解释影片现在的情况,告诉他我与基诺的分歧点,并补充道,如果影片需要什么音乐,希望能请他来写。我很走运,杰奥达拉斯正准备到纽约与一位老板谈巡回演出的事。我们订下大厅,等待米基司的到来,准备给他看素材。他从肯尼基机场直接来放映室。飞机晚点了,因此我们把观摩订在下半夜。

《冲突》(Serpico)剧照

《冲突》(Serpico)剧照观看结束后,米基司看了看我说,他很喜欢影片,但没必要加音乐。我又一遍给他解释我的麻烦,并强调,基诺得知何人将为影片谱曲后激动不已。这样,音乐背景声就可以减到最少--10分钟。开始和结尾字幕占5分钟,电影中就没多少了。我提到,酬金是笔大数目。我知道米基司出狱后的经济状况,并认为自己耍了点小聪明。

米基司更高明。他从口袋里掏出一个磁带暗套,说:“这首曲子是我多年以前写的,这是一首非常优美的民间歌曲。正适合你。怎样,你看这值7万5千美金吗?”

《城市王子》讲述一个人的悲剧故事,他认为自己能够战胜一切恶势力,并击败它们。我请了一个以前没有为电影做过曲的音乐家。按邓尼·塞罗的构想,音乐不仅有主题,还有自己的乐器--萨克斯风。与电影情节发展相吻合,旋律缩到只有一个,而片尾从基本主题中凝缩出来只有3个音符,用萨克斯风演奏。

电影中最有意思的是,每部影片都有自己的处理方法。在《城市王子》中将近50分钟的时间都有音乐,相对我的影片来说,这太多了。在《入夜前的漫漫长日》中我也着力达到一种悲剧效果。但处理音乐的几种方法是相互对立的。安德列·普列文创作了非常简单、不协调的旋律,我很经济地把它附在演出中。结尾处,被毒品麻醉的梅丽·塔伊罗穿过客厅,吃力地打开老乐器,克制住由于关节炎而变得畸形的手的疼痛,开始演奏。起先,她好象在演奏普通的练习曲。然后我们辨认出它的旋律,它贯穿了整个影片。我想,在三个多小时的影片中,音乐占到不足10分钟。

声音中第二要素就是效果声。我指的不是施瓦辛格巨片中的灾难声或爆炸声,我指的是戏剧性作品中对效果声的出色运用,就像在《今天的新约默示录》中一样,有着令人惊叹的声音处理经验,在《辛德勒的名单》中也是如此。我的影片从来没有过这么复杂的声音。一部分原因是,在我这里对话起着至关重要的作用,迫使效果声减到最小范围。

与作曲家见面后紧接着我就与录音师及他的团队见面,我们努力勾画电影的声音构想。不知道创作《新约默示录》前经历了一场什么样的讨论,但从结果就能明显地看出来:从现实战斗的声音中他们裁剪出宇宙激变的奇观,在《城市王子》中我们找到了各种效果声,填满了声音空隙,影片快结束时,我们又将这些效果声减到最小。

有时,声音本身包含了戏剧性的瞬间。在《冲突》中帕西诺悄悄走近毒品小贩的门前,准备逮捕他,这时突然响起狗吠声。如果邻家的狗都听到他了,难道小贩就没有觉察到他吗?

《冲突》(Serpico)剧照

《冲突》(Serpico)剧照然后,又重新一部分、一部分地观摩影片。基本上说,这是一项技术工作。因为大部分拍摄都在外景地,所以我们用指向话筒,尽量在演员对话时消除周围的杂音。在制片厂我们用的话筒在替换设备时声音质量失真了,以至于后来又出现了新的麻烦:不得不重新录制沙发的吱吱声、高跟鞋的敲击声--所有指向话筒所没有录制下来的声音。

录音师给自己的合作伙伴按部分分配任务,但他得对所有的工作负责。一般来说,听音员的工作会持续6-8周。在大型场面的影片中,时间更长,并且要有更多的工作人员。

就算声音构想还没出来,我也强调戏剧性情节的声响效果。在《山丘》中我要求录音师一定要将该情节处理得绝对安静。他给我听录音时,我听到了苍蝇的嗡嗡声。“我好象记得,我们达成的协议是百分之百安静?”我说。他回答:“西德尼,如果你听到了苍蝇声,即是说,已经绝对安静了。”真是一堂给人启迪的课。

《东方快车谋杀案》的录音师邀请了世界上“最杰出的火车声响专家”。他不仅对东方快车的声音做了逼真的处理,而且对他同伴做的声音也做了处理。他整整6周什么别的事都没做。他的主要目标就是表现火车离开伊斯坦布尔火车站的情景。这里汇集了所有的声音:双套马车的喘息声、铃声,车轮的碰撞声,甚至从照明设备开关处传来的人群的高呼声。他发誓,所有的声音都逼真。当我们开始声音合成(将所有声音汇集起来的工作)时,西蒙--这位优秀音乐家的名字--已急不可待。这时我们才知道,他做了一项什么工作。但我又听到了雷卡特·罗尼·贝尼特写的令人心醉的旋律。必须做出选择。必须拒绝一个人的作品。我转向了西蒙,他明白了,他走了,我再也没见过他。

声音合成:电影中枯燥无比的一项工作

生命是一个残酷的东西:要想舒适必须付出。上帝会惩罚声音合成导演,因为他如此面对面真实勾画出索非亚·罗兰每天早上的享受。

声音合成的过程就是把所有声音总汇到一起。这项工作可以交给技术人员去完成,但是这样做却暗礁重重。比方说,我就碰到过有的听音员在安静的场面中音量制作得太大,而在嘈杂的环境中却关得太小。结果,细微之处的偏差就使动作看起来索然无味。我不厌其烦地提醒,技术人员能帮助你,但有时也有会害你。

《在魔鬼知道你死前》(Before the Devil Knows You're Dead)工作照

《在魔鬼知道你死前》(Before the Devil Knows You're Dead)工作照一般合成声音都在一个足够宽敞的房间里进行,这里有大屏幕,还有舒适的椅子,还有游戏机,为了在等待转录声音的时候消磨时光。有的导演喜欢扔铅笔刀、投硬币。在房间中心有一个大的调音台,使人们想起防空司令部。在调音台上有64个音轨,每个音轨有自己的声道,每个声道有一个调音器,这些细微的频率能够通过可视信号调节。调音器可以加强或减弱任何一个声道上的高、中、底频。借助辅助设备,甚至可以彻底拿掉频率。声音分为3个声道:对话、效果声和音乐。音乐一般位于最末一个声道。让我们从对话声开始谈起吧。

根据录音的独特性我们可能有4-12,甚至更多的对话声道。录制出的声音,哪怕在外景拍摄时该情节中只有两个人,也很有可能不吻合。比方说,录音带中男主人公站在窗口讲话声中夹杂进汽车的嘈杂声、街上的喧闹声,而恰巧在这个时候,他的谈话对象正站在屋子中间,而他与她又极其靠近。在混合到一个带子上时,街上的喧闹声不得不压小,而说话声不得不提高,这就叫录音的调音。如果是外景拍摄,而该情节中男女主人公见面时的对话是在一天中的不同时间拍摄,那就更复杂了。因为在他的声音中有汽车声、铁镐声、夜间哨声作为底声。而在她的录音带中没有这些杂音,但却有鸽子的咕咕声、载重汽车和地铁的噪声。这两种声音需要调音后才能放在一起。

甚至在摄制棚里拍摄也会遇到这样的问题。女主人公录制声音是站在布景的敞棚下,男主人公说话时却没有这个,结果会完全不一样,现在就需要调音。

如果声音质量不过关,而话与话、词与词之间又断不开,我们就约定重录声音。演员到录音棚来,重复说需要修正的词句。声音从耳机里传出来。男演员发音尽量与银幕上男主人公的嘴型对上。

我想尽办法抵制录音棚配音。由于过程太机械很少有演员能成功地照理想状态发音。但也有配音能手。他们甚至还能提高自己的表演水平,尤其是欧洲演员。在法国和意大利一般情况下根本就不录同期声,都是最后在录音棚里录台词。我总是惊叹演员对技术要求的适应能力如此之强。

介绍一下自己,我们有6个声道专门用于对话声。A声道是他的,B声道--她的,C声道--他的配音,D声道--她的配音,E声道--镜头外女仆的声音,F声道--电话交谈者的声音。我和录音师坐到一起,把一句话或一个词放在这里或那里,取消沙沙声,使语气更吻合,使频率均等。这个4分钟的情节,360英尺长,有时我们要处理2个多小时。

然后就是第二道工序--制作效果声。用指向话筒录制对话非常理想,但现在每一个吱吱声、活动声、脚步声都应该重新灌制。

在处理暴力场景时--灾难、战争或火灾--有时所有64个音轨都得占用,甚至更多。一场普通的事故录制时需占12个音轨。玻璃打碎声、金属相击的叮当声、紧急停车的刺耳声、轮胎胀破的声音(2个声道)、打击声--这还只是最基本的效果声,其他声音就不太清楚了,只是作为背景声,所有这些效果声都应协调好频率和声调后再灌制。

《不设限通缉》(Running on Empty)工作照

《不设限通缉》(Running on Empty)工作照立体声发明后,声道数量就自动翻了两倍。立体声中的10%音量分在左右两个音响上,90%聚在中间。现在电影院银幕后面有三个音响,左右两边各两个。一个小秘密一般都不说出来:最好的平衡声效果是在观众席的中间,左边和右边的声音都太强了。声音没调和好的影片中,坐在边上的观众听开关门声就像是听炮击声。甚至器材头有没有清洗的尘屑,耳朵也能听得出来。这简直是一大进步!这使以前只值5分的影片现在可以达到10分。看一看吧,数字式调音把什么都带进了评估系统。

所有这些都是制片厂为了不断获取年轻人的亲睐并赶超音乐市场水平而导致产生的。我认为,这是毫无意义的竞争。年轻人去电影院看电影是为享受这种情感,而去买音乐带是为享受另一种情感。

调音过程尤其做音乐时给人带来真正的享受。突然,我感到西西弗斯劳动的价值所在。音乐还原了电影鲜活的开始。64个音轨中有6个是用于弦乐、木吹奏乐器、铜吹奏乐器、响板(非打击式的)、打击乐器、木琴式钢琴、竖琴式钢琴。这是项什么样的工作呀!我没有听到审判员的判决口令:“罪过!”我们工作不厌其烦,把每个词处理干净,把不干净的词剔出去,与人的嗓音频率一致的双簧管的声音会掩盖它。我们努力提高对话中的声音质量。有时对话说得模糊不清,它应完全用耳语讲述。我们拿走木制管弦乐器--乐队就失去了弦乐声。在说该词时压一点双簧管的声音多好。那当然可以。我们返回找到在第32个音轨上录制的声音素材,在121英尺的地方,旋律响起后的第六个镜头处,把双簧管的声音压低了2个分贝。又是调音。“罪过”一词听起来是那样理想完美。

标准拷贝

又是漆黑的房间。观看这部影片我在漆黑房间里度过了多少个小时?多少天?我身边坐着调色师。他在“色调技术”实验室工作。他的任务是对标准拷贝进行润色。他手上有一个便携笔记本。在银幕下方放着一个镜头计数器。他用代号标出某些镜头:这个镜头太亮了,这里黄色又多了一点点,这里应该是大红色,这里却又偏绿了点,这里又太蓝了,对比太强烈,对比又弱了点。这儿太脏,如此种种。每一个情节,每一个镜头,每一英尺画面我们都要观看、讨论。调色师的视觉记忆如此之好,常常让我震惊。几天或几个星期之后,我可以记起塔丝金娜站在朝鲜食品杂货铺旁边打电话的特写镜头,还是蔚蓝色比较突出,但调色师不仅记得该镜头,还记得该镜头在电影中的具体位置。他视觉的敏锐使我震惊。他能指出画面中的黄暗点。我却根本发现不了。他给我指出来时,我其它又都看不见了,我看起来全都是黄的。

调色的工作非常艰巨。让我来解释一下吧。彩色底片本来只有三种颜色--红、蓝、黄。一般来说,除非在极少情况下对从摄影机中取出来的底片已经预先补光,则什么都做不出来。只能在标准条件下才能使它显像。

而洗印正片倒有好几种方法。

回到钔元素讲起,测试器放在颜色分析器后面,颜色分析器是一种有计算机构造的机器,能够分析出颜色。它里面放进正片,就会出现正片的图象。因为电子图象比化学图象更精确,颜色分析器的测量是无庸质疑的。通过增加或减少黄色、红色和蓝色的强度可以根本改变电影的色阶。物镜可以增加亮度也可以减少亮度(我们称之为密度)。我和/或摄影师早就指出我们的构想,当要追求某种黄色效果时,它在电脑中准确算计每个镜头补光的准确时间。比如,他给出下列计划:黄色--32,红色--41,蓝色--37,他的计划都是代号。然后根据指令,使白光通过没有显像的正片,然后按调色师指定的时间长度完全均匀地把正片放到三色棱镜下,然后把正片送到显像员那里--完全就像制作普通相片一样,拷贝就制作出来了。我们称之为标准拷贝。

《不设限通缉》(Running on Empty)剧照

《不设限通缉》(Running on Empty)剧照如果调出了需要的颜色,就把标准拷贝印成国际通用正片,然后把国际通用正片制成国际通用底片,以后就可以印制电影的所有拷贝。原版底片存档。这是非常珍贵的,是一种现实保障,银行会为此给电影付钱。

最后一个任务,调音结束后,声音都录制到磁带上,就跟你们家放音器里的磁带差不多,只是要宽一点。现在该把声音灌到影片中去了,也就是光盘,让声音与标准片结合。磁带经过将磁脉冲翻译成光学录音片的“电子眼”。然后把光学底片录到标准片上。我带着它回到录音棚。我们把磁带放到一个音轨,标准片放到另一个音轨。然后又这儿、那儿,前前后后地倒带,检查在从磁带到光带的转录过程中质量是否损失。有时有一些小小的失真,但大部分是吻合的。

没什么了,电影结束了,该介绍制片厂了。

制片厂:难道一切都是为了它?

我绝对不是反制片厂体系分子。我已表达对那些给我几十万美金拍电影的人的谢意。我想,对我,对所有导演来讲,把电影交出去都是真正的考验。可能,因为这是第一次拿出来见人。而事实上,可能是因为电影通过严格审查几个月后,就离开我面向大众了,对大众我无法施加影响。

就像美国生活的其它方面,社会评价是决定一切的关键。电影交给制片厂之后的第一件事就是组织试映。当然,领导已经看过该片了。有人交换自己的意见,有人说俏皮话,但所有修改讨论都推到判决--即试映的最终结果出来之后进行。

在这种观片会上最经常放的是暂时用于播放的工作版,声音和音乐在两个声道上,标准片的底片一般会分成相应的几部分,虽然在此之后还可以任意地修改,但制片厂领导坚持一条不可更改的原则:底片禁止动用。制片厂坚信,观众分辨不出版本的质量区别。一个官员讲影片的放映情况,说,某个地方情节不够。大家只有笑。我说,可能情节没放进去,是因为它不值得讲。

《不设限通缉》(Running on Empty)剧照

《不设限通缉》(Running on Empty)剧照我从未遭遇堵车,总是提前半个小时来观看。电影院门口已经排了长队。观众是从各大百货商场网罗来的“新兵”。给他们看新电影,让他们简要地写下情节。社会学家在周围走来走去。

队伍好比人头曲线图。影片是R级,17岁以下儿童谢绝观看。必须遵循国际主义原则:观看者里有几个非洲籍美国人、几个亚洲、拉丁美洲的代表。在电影《不设限通缉》一片中官员邀请了一些半大的孩子,因为主角是他们崇拜的偶像瑞弗·菲尼克斯。电影中谈到了60年代校园中的左派激进分子。这无关紧要,25岁以下的青年人不知道他们的存在,电影厂的领导给青年人的偶像拍了照。其实,观众席上还是应该有一些半大的孩子。

大厅里闹闹轰轰。观众已经等了20分钟。吃东西,喝饮料,每人都已去过一次厕所。他们是经验十足的预映常客。他们在自己能发挥威力的时刻尽情享受。电影如果得到他们喜欢,他们就静悄悄地坐在那儿。相反,则躲之不及。

结尾是每部影片最重要的时刻。社会学家急着抓住观众,以防他们溜出门去。因此常常在结束前30秒他们就开始挨排发调查问卷。手重攥着铅笔头,挡住了银幕。电影放映员按要求在结束前5秒钟亮灯。关掉声音,好让我们的调查员能大声喊:“不要散场,我们还想问你们一些问题。”任何一个观点都被制片厂的领导机械地采纳。在出现分歧时,有一句话挂在嘴边,“你瞧,预映中提出来了吧,我早就预见到这有问题了”。而“有人提出来了吧”常常只有一个人提出来了。没有任何意义。

从这个意义上讲,有些修改建议常常不太现实。有一次制片人看了调查问卷,问我,“不能去掉不太能抓住人心的情节”而仅仅保留“最令人醉心的情节吗?”有时调查问卷中有一些侮辱性的言语“他看起来像**”,“忍不住想煽她一个耳光”。

《不设限通缉》(Running on Empty)剧照

《不设限通缉》(Running on Empty)剧照也许,社会研究部门轻而易举所提出的对影片的修改是有益处的。我不知道,但我很想知道,有多少影片为此痛苦不已。说到底,这是不可能修改的。拍摄结束还是否有期?为什么不对剧本也进行一次社会调查,让调查小组的成员阅读一下剧本?为什么不让从百货商场里网罗来的观众投票选举演员?关于素材呢?看5-6条所拍的素材后,他们会给我们出色的回答,到底选哪一条。那最初的排练呢?哦,是不是有些制片厂已经用这条经验来装备自己了?

矛盾没完没了。我有一部不错的作品--电影《山丘》,是一部英国监狱史。事件在第二次世界大战中展开。主人公是一些士兵,他们是逃兵,或因在黑市上交易或从事其他犯罪活动而遭到惩罚。监狱坐落在非洲北部荒芜人烟之地。这是一个残酷的男人世界。镜头从来没有离开过监狱,除了两个镜头--一个拍咖啡馆,一个拍监狱长的卧室。这是我的一部最残酷的影片。为了完成它,最后我搞得疲惫不堪。

时间流逝,电影已交出。顺便路过制作广告招贴画的办公室,我就进去看了看,招贴画上是肖恩·卡涅里张着大嘴的巨大头像,好象在愤怒地喊叫什么,就在他的头顶上方是芭蕾舞演员的画像,好象是某个连环画册里的画面似的。可能,他是对某个女芭蕾舞演员很愤怒?这还远远没有结束。招贴画旁边用大大的白字写着:“吃掉她,先生。”我简直不能相信自己的眼睛。不仅是因为影片中没有类似的镜头,而且招贴画本身毫无意义。纯粹是疯人疯语。

晚饭后我哭了。妻子问我怎么回事。我说,我已厌倦奋斗。我为剧本而战,为演员而战,与荒漠作战,克制疲累,克服不列颠限制群众演员的条例。而现在摆在我面前的还有与白痴广告的斗争。

《不设限通缉》(Running on Empty)剧照

《不设限通缉》(Running on Empty)剧照

制片厂领导活得还不错。一年的报酬从50万到300万不等,还不包括提成,不包括出差时阔气的豪宅,不包括制片厂专机繁忙时乘坐的协和式飞机,不包括轿式小汽车,不包括其它我们只在诽谤栏里才能看到的富丽堂皇。但如果说影片最终的发放取决于超级明星的加入,最终的租约、发行、广告定案取决于社会调查,那领导还负责什么呢?大部分重要的决定都是别人代他们作出。

甚至,我还知道,没有一个制片厂领导死于贫困。这与很多剧作家、演员、导演--其中甚至格里菲斯本人的境况大相径庭。

我的工作是负责我的影片的每一个镜头。我知道,世界上有一些年轻人向自己的家人借钱,一分一厘地积蓄,用来购买自己的第一部摄影机和制作学生时代的电影作品。他们中有人幻想金钱和荣誉。但也有很少一部分人力图把能激动自己的东西展现出来,并且期望能给观众讲述自己。他们想拍出好电影。