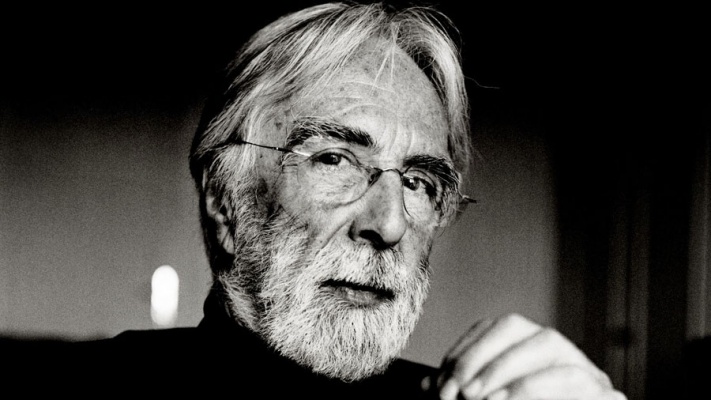

迈克尔·哈内克 Michael Haneke ,奥地利导演,戛纳电影节“双金棕榈俱乐部”导演,1942年生于德国,1989年拍摄处女作《第七大陆》。《隐藏摄像机》获2005年戛纳电影节最佳导演奖,《白丝带》获2009戛纳金棕榈奖,随后的《爱》获2012年戛纳金棕榈奖。代表作还有《钢琴教师》等。

迈克尔·哈内克

迈克尔·哈内克当今欧洲电影大师中,迈克尔·哈内克可算大器晚成,他直到46岁才拍出处女作长片《第七大陆》。早年因缺乏人脉,哈内克无缘电影行业,带着维也纳大学哲学和心理学的文凭进入了德国电视台。短短几年光景,凭着过人的导演天分,哈内克从普通编辑晋升到戏剧导演,随后开始了漫长的电视电影拍摄生涯。依《正片》杂志报道,当时他并不愿意逼迫自己进军电影界,因为他深知还未找到一套属于自己的电影语言。直到1988年,在希腊外拍时,哈内克写出了《第七大陆》的初稿。电视台的同事都不接受这个剧本,认为接拍此片等于自杀。但奥地利电影委员会却慧眼识珠,不仅通过了剧本申报,还预测电影将会成功。2000年起,哈内克的创作进入成熟期,《钢琴教师》、《隐藏摄像机》、《白丝带》等电影频频在戛纳获奖,票房也一度空前。继2009年凭《白丝带》摘得戛纳电影节金棕榈奖3年后,今年的作品《爱》再度获得金棕榈桂冠,让这位大师跻身“双金棕榈俱乐部”。

《白丝带》电影海报

《白丝带》电影海报也许与哈内克的家庭背景有关,中产阶级或布尔乔亚阶层的生活是其作品的主要灵感来源。与廉价的惊悚和虚伪的纯善相悖,哈内克的作品偏爱直面人性中扭曲变形的部分,每当步入他电影的叙事空间后,扑面而来的便是一种令人难受的惊愕,著名女钢琴家对年轻学生的畸形恋情、纳粹士兵童年时的家庭暴力、电视痴迷症少年杀死同学和体面的家长麻木地处理尸体……哈内克的电影永远兼具诗人般的敏感和手术刀式的锋利,赤裸裸地将人类灵魂深处的噩梦图解在大银幕上,让观众的目光恐惧,却又寸步不离。

从未陷入苦情的陷阱

2012年金棕榈电影《爱》沿袭哈内克一贯的风格。电影以古典式闪回开头:警察冲进巴黎一家高级寓所,女主人安娜平静地躺在床上,已经过世很多天了,她的皮肤已经收干,身着深色正装,双手在胸前捂着一束菊花,仿佛已经入殓出葬一般…… 安娜本是一名高等音乐学校的教授,学生中不乏赫赫有名的演奏家。一次音乐观摩会后,丈夫乔治发现安娜有些异常,时常静坐不动,不久开始偏瘫,生活不能自理。每天,乔治必须照顾妻子的一切。眼看治愈无望,安娜开始自暴自弃,强行运动、呻吟、绝食、企图自杀……乔治默默地承受眼前的一切,从怜悯,到劝慰,到忧虑,到焦躁,直到发怒。两个人彼此深爱又互相深深地折磨着。安娜的病情进一步恶化,以致五官移位,无法正常说话。乔治无法接受目睹爱人受苦又无法帮助,也无法忍受自己在爱情和怨恨中游离。安娜早已失去了生存的勇气,乔治最终用枕头蒙住妻子,让其窒息而死,完成了她的心愿,也给了自己一个解脱。电影的风格冷静到极致,也残酷到极致,从未陷入苦情的陷阱,人物的情感也永远那么含混错杂,无法理清。

《爱》(Amour)电影海报

《爱》(Amour)电影海报《爱》10月中旬开始在全法上映,哈内克也应邀出席了电影论坛、UGC电影联盟、高蒙百代集团等多个电影活动。每次接受提问,这位年过古稀的老人都能以精简的句子回答,只有遇到特别感兴趣的话题时,才会多说几句。

《爱》源自导演本人经历

时代周报:这是你第二次获得金棕榈,是否已经习惯了这种成功的感觉?

哈内克:不,肯定是非常兴奋。这种成功对未来的拍摄计划意义重大,以后创作的空间会更大,当然,报酬提高的可能性也会更大。(笑)

时代周报:听说《爱》的剧本跟你本人的经历有关。

哈内克:是。我的家庭有过一段很痛苦的经历。我有个姨母,从小把我抚养大,但她最后用自杀的方式结束自己的生命……这段回忆很伤心。当然,这件事本身跟《爱》里的故事没有关系,只不过让我有了寻找痛苦根源的动力。姨母死后,我就开始着手剧本素材的积累,我经常去医院做笔记,跟治疗瘫痪和脑损伤的医生、护士聊天。

时代周报:有报道说,2005年,让-路易·特兰蒂尼昂看完《隐藏摄像机》后说:“我基本不拍电影了,但如果这位导演来找我,我还是会破例的。”你准备剧本时,脑子里的人选已经是他了吗?

哈内克:当然啦。我一直就想跟他合作。年轻时我就很迷他。就跟《隐藏摄影机》里的丹尼尔·奥图耶一样,让-路易的体内有种抓不住的东西。这类演员像保守秘密一样,保持着一种年轻的状态。

时代周报:那埃玛妞·丽娃呢?

哈内克:从阿仑·雷乃的《广岛之恋》那会儿我就是她的影迷。不过之后在奥地利很少看到她的电影。筹拍期间,我们试过很多同龄的女演员,只有她最贴合这个人物。电影中,有一场戏是安娜在厨房失去了听力和意识,实拍时,即便在现场,我也被深深打动了。她和让-路易组成了一对经典的银幕夫妻,能同时跟他俩合作,是上天赐给我的礼物。

上年纪的人更多是无声的交流

时代周报:整体感觉上,《爱》里的对白好像事先经过反复的推敲,人物的动作手势也很精准,是你这么要求的,还是留给演员自由发挥的空间?

哈内克:我很热衷于事先准备。连准备阶段我都会带着分镜头剧本。有时演员也会提出好的建议。写剧本时,我已经知道每句话的语气节奏是怎样,一般来说,我都会坚持自己的观念。

时代周报:片中特兰蒂尼昂和丽娃有不少静场戏,应该怎样解读?

哈内克:就像在生活中一样,安静的时刻才是更常见、更真实的。安静的时间里,我们才可以思考问题。另外,上了年纪的人一辈子要说的话早就讲得差不多了,所以更多的是无声的交流。艺术角度讲,无声胜有声也有很强的表现力。

时代周报:你每部电影的男女主角都叫“乔治和安娜”,都姓“洛朗”,有什么特别的意义,或是挥之不去的情结吗?

哈内克:好像没什么深刻含义。拍第一部长片时,我就想选两个简短的名字,让每个人都能记住。接下去的电影,无论德文还是法文,这两个名字都适用,我就觉得没必要去换了。碰巧奥地利电影委员会里有位女士名字就叫“安娜·洛朗”,从1989年《第七大陆》参加完戛纳后,就不断有人问她,是不是跟我有什么特殊的关系。反正现在她也已经习惯了。总之,我觉得,电影本身跟现实的关系太近,所以一个名字没多大的重要性,而文学就不同,托马斯·曼的小说里,一个名字就已经描述了一个人物的特点。电影里的人物跟生活中的类似,一个很傻的人可能有个不同凡响的名字。

那只闯入的鸽子是诗意

时代周报:电影中安娜死后,屋里飞进一只鸽子,乔治慢慢走过去抓……鸽子有什么隐喻意义吗?

迈克·哈内克在《爱》片场

迈克·哈内克在《爱》片场哈内克:应该没有。鸽子在法文里可能有爱情的隐喻,德文里有自由的诗意成分。不过我写本子时好像没想到这些,我就是觉得这时应该有只鸟飞进来,至于是什么鸟?我觉得会是鸽子,巴黎许多广场上都能见到的那种。有时想法就是这么来的,纯感性的,没什么理性思考在里面。

时代周报:片中的公寓是按照你父母住宅的样子重建的?

哈内克:是我母亲和继父的房子。公寓的样式跟故事没有关系。只是我决定要在一个固定空间展开故事,如果脑子里已经有现成的房间布局模型,搭景会更容易。而且,熟悉的环境有时会给我许多好的想法,比如,我母亲去世后,我继父一直住在厨房旁边的小房间里,就像电影里的特兰蒂尼昂一样。另外,房间里的油画和摆饰都是我太太布置的,书房、老式椅子和钢琴都是我母亲和继父用过的款式。

时代周报:片中房间的布光很幽暗,是不是因为这次跟你合作的摄影师是达利奥·孔基,无论《蓝莓之夜》还是《午夜巴黎》中,他都偏爱这种口味。

哈内克:我倒不觉得布光很幽暗,我拍摄的《饿狼年代》才是电影史上最幽暗的。不过,我喜欢布景暗一些,很幸运,达利奥跟我的口味相似。如果摄影指导和导演的观念相反,那就很麻烦,甚至不能合作,拍电影是个很情绪化的事,没什么理性可谈。

迈克·哈内克在《爱》片场

迈克·哈内克在《爱》片场时代周报:很多人谈论你的作品时,喜欢用“暴力电影”,也有评论家觉得这词太重,你的电影只是给人制造了某种“不适”,打破了某种平衡,让观众处于一种不适应、不舒服的状态。

哈内克:非常准确,我的每部电影都有这些意图,在一定程度上扰乱观众的心理状态,时不时创造一些不安和不适。我一直认为,能影响我的作品,都是能搅扰我心智的。如果别人对我讲述的都是我已经知道的,我会感到很舒服、很惬意,但也会很快忘记。如果一个故事让我很揪心、很刺痛,那我会调动自己的心理和生理状态来保护自己。这差不多就是我拍电影的目的,要逼着观众去做自我的心理保护,去寻找解决不适的方法。当然,为了制造恐慌而设计情节是毫无意义的,如果说我的电影有暴力元素的话,这种暴力肯定是能唤起思考的。

每天到拍片现场都会紧张害怕

时代周报:能否谈谈你电影的师承,你曾谈过罗伯特·布列松对你的影响。

哈内克:他的作品对我影响非常大,我早期的电影很多地方在引用他的手法。他是这个领域里的超级大师。但我也受其他导演的影响,比如阿尔弗雷德·希区柯克,还有约翰·卡萨维茨。他们的东西都不相同,每位导演我都只继承了一小部分。

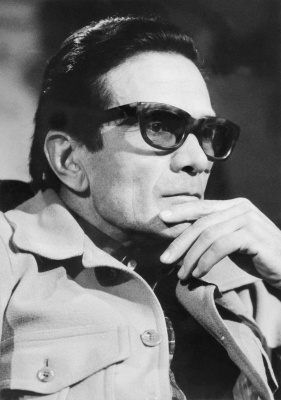

时代周报:大卫·柯南伯格也偏爱在电影中制造不安,甚至恶心感,他早期作品会引用皮埃尔·保罗·帕索里尼的电影,你会吗,比如《索多玛120天》?

皮埃尔·保罗·帕索里尼

皮埃尔·保罗·帕索里尼哈内克:很少。帕索里尼的一些作品应该说是非常宏伟华丽的,但对我影响不多。《索多玛120天》肯定印象深刻,但这部电影是一个特例,怎么说呢,它就是一部电影,单独在那里,仿佛跟帕索里尼的作品无关,因为它的主题、形式等,让它成为电影史中最重要的作品之一。

时代周报:你父母对你的电影创作应该影响很大吧,你父亲就是导演,母亲是演员……

哈内克:还有我继父是位乐团指挥和作曲家。影响肯定是有的。我过去很想当演员,但报考戏剧学院没有通过。我也练过钢琴,但天赋不够,最后只能当导演。

时代周报:每当你开始拍摄时,你会特别担心什么?

哈内克:每次都担心手里这个题材能不能成功地走到终点。但这次还会担心,不能让故事走向简单的悲情主义。

时代周报:工作过程中,最艰难的是什么?

哈内克:每个环节都很困难,最难的是开始阶段。筹备时,我们会提出一大堆问题,甚至会讨论主题的选择会不会有错。开拍后问题就更多,我们无法预料事先的筹备是否足够,我们对故事氛围的营造会去向何方。有时所有工作人员都会质疑某几场戏的合理性,包括女主角是否应该死。每天早晨,一到拍片现场,我就会紧张害怕。那时的状态很像英格玛·伯格曼拍摄他最后一部电影时那样,经常会紧张得上很多次厕所。电影拍摄实在要依赖很多其他因素。另外,每次我想起比利·怀德那句话时,也会揪心,他说:“真奇怪,只有天才才有运气。”我们这些凡夫俗子只能靠事先多多准备了。

来源:时代周报 特约记者:李奇