众所周知,美国有个梦工厂“好莱坞”,印度孟买有个“宝莱坞”,新西兰惠灵顿有个“惠莱坞”。如今,非洲又有了个“诺莱坞”。所谓“诺莱坞”,即“Nollywood”的音译,该词发源于尼日利亚(Nigeria),因此以其首字母冠名为“Nollywood”。尼日利亚因年产数千部影视作品,因此被视为非洲的好莱坞。

“诺莱坞”这一称谓,最早是由美国《华盛顿邮报》的一名记者提出的,这也是继印度“宝莱坞”之后又一个从美国“好莱坞”派生出的名字。不过,“诺莱坞”并非“好莱坞”的简单翻版。这种生产模式是:低成本制作,放弃电影院,将所有生产的电影和电视剧直接转拷贝录像带或者DVD,送往成千上万的销售点,最终出现在各大主要城市的市场中,直接进入家庭。凭借低廉的销售价格和密集的销售网络,影片可以一直卖到乡村。

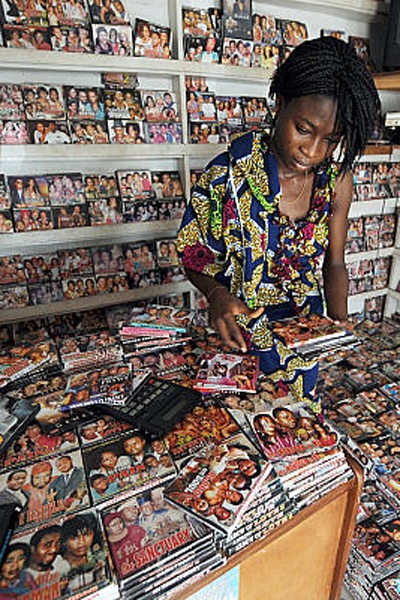

繁荣的电影DVD销售市场

繁荣的电影DVD销售市场尼日利亚的最大城市拉各斯和阿兰布拉州的奥尼查是两大音像发行中心。在巨大的露天音像市场上,兜售影碟的小摊贩随处可见,每周都有10部以上的新片问世。

尼日利亚是一个拥有1,4亿人的非洲第一人口大国,从不缺乏可讲的故事和会讲故事的人。尼日利亚“独立电视制片人协会”主席费米奥杜格贝米说:“从传统上来说,我们是一个爱讲故事的民族。我们有230多种语言和文化,每种都有自己的特色”。尼日利亚目前每年出品1500部—2000部影视作品,涵盖了社会各个阶层,这些影片讲述了男女老少、穷人、富人一级不同信仰的人群的故事,拥有非常广泛的收视人群。

如果单从拍摄的影片数量上看,尼日利亚的“诺莱坞”已经是仅次于好莱坞和宝莱坞的世界第三大电影王国。它拍摄的电影虽然多数是投资廉价、内容庞杂的低劣影片,却让成千上万的影迷爱之不舍。

“诺莱坞”的电影起步较晚,多数电影评论家认为,1992年,尼日利亚一部电影《奴役下的生活》对该国电影业产生了重大影响。尼日利亚阿兰布拉州城市奥尼查的一位商人,为了清仓空白录像带而拍摄了一部故事片《奴役下的生活》,该片讲述了一个男子着迷于魔教,竟然要牺牲自己的妻子来换取财富的故事。结果,该片意外地卖出了75万份副本,引得人们纷纷仿效。自此以后,这种巫魔风格的电影奠定了“诺莱坞”的发展方向。

西方电影中的非洲总是被打上“贫穷”、“饥荒”、“艾滋病”的烙印。很多非洲人不满西方电影中的这种非洲印象,也厌倦了充斥着美国式英雄主义的好莱坞电影,更喜欢土生土长、浅显易懂、贴近现实的本土电影。非洲人渴望用自己的方式来讲述生活中的故事,展现属于自己的文化价值。

因此,相较于好莱坞电影,非洲人更喜欢尼日利亚人拍的电影。尼日利亚人钟情于让黑人变得“阳光”的电影,“诺莱坞”电影的题材涵盖社会各个层面,围绕着男女浪漫爱情、穷人发财、鬼怪奇谈、民间传说、名人轶事、宗教巫术和贪污腐败等展开,结局几乎都是“善有善报、恶有恶报”的因果报应。其电影制作也秉承非洲本土的黑人文化特色,为满足“多部族、多文化、多语言”的非洲特色,也深挖各部族的传统传说和名人轶事。因此,“诺莱坞”的电影不仅出口到整个非洲,还深受美国和欧洲的黑人群体的欢迎。

拍摄中的尼日利亚电影

拍摄中的尼日利亚电影不妨回顾一下尼日利亚电影的源头。1903年,尼日利亚引进了电影。1948年,电影开始实际制作,但仅限于纪录片和新闻影片,尼日利亚本土电影还几乎是一片空白。1979年,尼日利亚电影公司成立,以此为节点,尼日利亚电影业发展的步伐开始加快,本土影片层出不穷,并开始销往非洲各地,尼日利亚成为全球电影产业发展最迅速的国家。

从上世纪九十年代开始,诺莱坞开始入了飞速发展的阶段。2011年起,尼日利亚影像相关行业年营业收入都在2亿到3亿美元之上,从业人数更是超过百万,仅次于农业。非洲人民对此相当自豪,开始用“世界第二大电影产业”来形容诺莱坞。2011年以2000部的电影年产量超过好莱坞,成为仅次于宝莱坞的“世界第二大电影产地”,而同样处于快速发展中的中国每年电影产量为500部。2006年,诺莱坞电影界制作了872部作品,位列拍电影最多国家前三名。

诺莱坞出品电影海报

诺莱坞出品电影海报

2010年后,诺莱坞还扮演了另一个重要角色:缓解紧张的政治局势。尼日利亚社会治安一直比较动荡,仅2014年4月一个月,尼日利亚就先后爆发了首都爆炸、上百名女生被绑架等一系列恶性事件,当地居民在骚乱过后都无法出门。在这种动荡的环境下,诺莱坞轻松阳光的影片从文化上舒缓了整个国家敏感脆弱的神经,并有益于民主运动的推行。

诺莱坞如此繁荣的电影产业成本却低到不可思议,平均每部影片的成本只有1.5—2.5万美元。诺莱坞没有专业的制作室和摄影棚,仅仅用一部数字摄像机、一台电脑、十几天时间就能摄制一部电影。就算是稍微大一些制作的电影,成本也绝不会超过20万美元。成本如此之低的原因主要是很多电影都并非出自传统的电影公司,有时直接在旅馆中拍摄,有时则可能在当地居民的家中或办公室里,甚至连布景都不需要。据统计,每部诺莱坞电影的投资回报几乎是成本的10倍。

对诺莱坞来说,电影人最大的困境莫过于虽然产业发展蓬勃,但是却没有银行愿意给他们投资。究其原因,小作坊式生产、无正规院线、盗版泛滥、缺乏监管机制,无一不构成阻碍其发展的沉重桎梏。以诺莱坞的大本营、有着1500万人口的大城市拉各斯为例,2005年才有了第一家像样的电影院,其他影院小且设备老旧,播放的影片也多为欧美大片。

在尼日利亚这样一个70%居民每日生活费不到1美元的国家中,每张售价2.3美元的DVD已经非常昂贵,更何况花上6.6美元去电影院看电影。因此,尼日利亚的电影业找到另一种替代办法,即利用录像带为人们提供娱乐,最终再流向网络,通过贴片广告盈利。目前尼日利亚全国有50多万个家庭电影录像带发行租赁俱乐部,产业规模超27.5亿美元。

如今,“诺莱坞”的电影几乎“统治”了整个非洲。在西非各法语国家,诺莱坞电影即使不打上法文字幕,也非常畅销。在东非乌干达,电影人希望复制尼日利亚的“成功模式”,创造出乌干达的诺莱坞。

越来越多的人看好尼日利亚电影业的发展前景,参与到诺莱坞的浪潮中来。生于英国的尼日利亚人杰森·尼克,在2010年12月建立了一个名为“IROKOtv”的提供免费和付费的电影点播的网络平台,被称为非洲的Netflix(美国在线流媒体视频服务商),他也因此入选福布斯杂志评选的十位非洲年轻的百万富翁。诺莱坞的电影产业取得了巨大的飞跃的同时,也使得尼日利亚的GDP快速增长,并超越南非成为非洲第一大经济体。

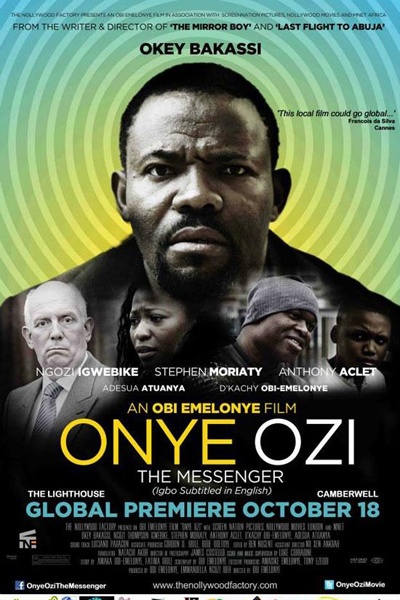

诺莱坞出品电影海报

诺莱坞出品电影海报

《奴役下的生活》的制片人奥凯丘库·奥冈约佛尔在2006年接受媒体采访时曾说过:“诺莱坞还只是个孩子,请等它长大成人。到那时,批评我们的人会回过头来向我们学习。”

联合国教科文组织的调查显示:在20年间,拥有诺莱坞的尼日利亚已成为全球第二大电影生产国,已超过了拥有好莱坞的美国,仅次于拥有宝莱坞的印度。目前,尼日利亚各地有50多万个家庭录像带发行租赁俱乐部,从业人数超过百万,是给过提供就业岗位第二多的产业,仅次于农业。

2005年其,诺莱坞电影频频进入国家电影节。戛纳、柏林、蒙特利尔都开辟了专门场地,介绍和放映诺莱坞电影;南非卫星电视开通频道,专门放映诺莱坞影片;默多克旗下的付费电视传媒也有计划涉足诺莱坞电影。

文字来源:整合自网络百度和《微影筑梦——微故事片创作初探》,陈祖继、刘彤、于宁著,重庆大学出版 社2013年版