问:您是因为记台词有困难呢,还是认为一味地背台词会对自己的即兴表演产生不利的影响?

答:如果你知道自己要说什么,如果你在别人说话时注意观察他的表情,其实人们根本不知道自己说话会有什么样的表情。你会看到人们在字斟句酌,在动脑筋,想表达某种概念、某种感情等等。如果,这些词句就在演员的心里的话——哦,你说对了!(笑) 你真说对了!我是在说表演的事,对吧?实际上,这样做会节约你好多时间,因为,不必去记台词了——不记台词真是件再好不过的事。

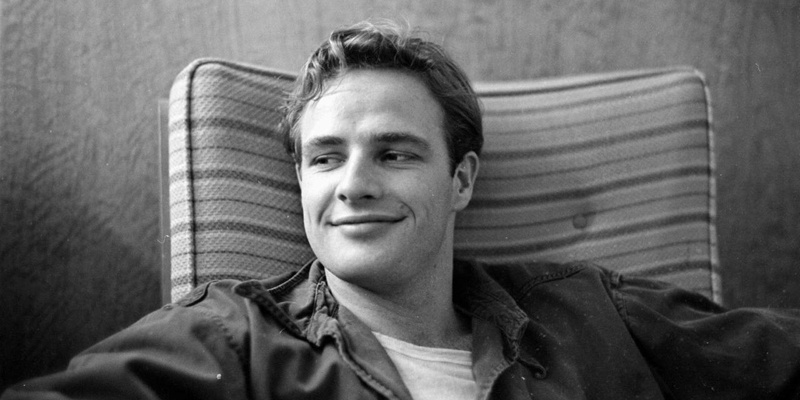

马龙·白兰度

马龙·白兰度问:不记台词真那样好?

答:真的。不背台词,所有的时间都可以省了。尽管,你也说不出来这和背台词有什么不同。但是这样做会使你的即兴表演更为出色,因为一切尽在无意之中。你有你的想法,你要把它说出来,而根本不必在心中默记自己到底想说些什么。我认为这才是目的所在。当然,莎士比亚除外。我可以把莎士比亚的名句背上两个小时。有些东西你可以即兴发挥,有些东西你就得铭刻在心,比如莎士比亚、田纳西·威廉斯——他们的语言体现了一种价值。对于田纳西·威廉斯,你不可以随口道来。

问:但是这样做怎样去感染与你配戏的演员呢,假如对方脑袋里已经装满了与你配合时的对话台词?

答:这没有什么不同。他们是不会去看这些标记的。(指一本书的书名) 我只看到了书架上有一本书,而你并不明白我正在寻找这本书,你也不知道我正在做什么。有人和我配戏时我也会这样做——不管怎么说,这样做会更自然。

马龙·白兰度

马龙·白兰度问:看来你说的是真的了,你在表演时不再背台词了。但是在你的表演生涯起步时,也就是您在表演莎士比亚和田纳西·威廉斯的剧作时,还是背过台词的。

答:那是另一回事,因为你不能……好吧,就算你说对了。

问:你很喜欢表演吗?

答:请听我说,你从哪里能挣到足够的钱买一个小岛,安安静静地坐着,就像这样,我和你一起谈话? 越是有人付钱给你,让你做事,你就越是什么事儿也做不成。

问:你把表演很当回事,是吧?

答:我是认真的。如果你对自己的行当不擅长的话,那么你就没有饭吃,你就没财力获得自由。我坐在这个小岛上,和家人在一起共享天伦之乐,我住在这里主要是因为我能养活自己,有这份财力。我讨厌那种从上午九点到下午五点的工作。我受不了。

问:你怵不怵在剧场里演出?

答:这是件艰难的工作。你每天都得演出,去剧场的观众是以另一种方式体验同一种东西。你有所失才能有所得。我可以给你举个例子。我曾演过一部影片,《码头风云》(又译《在江边》,1954) ,有一场戏是在出租车里,我同我的哥哥说话,是他使我走上了一条万劫不复的路,当了一名匪徒。我为此而痛恨他,因为他从来就没照顾过我,他从未给过我机会,本来我可以成为一个堂堂正正的人,能成为什么人物,而不是什么烂人——“查理,你本应该照看好我的。”这场戏很感人。经常听到人们这样说,“哦,上帝,多么感人的场面啊,马龙! 马龙!”影片本身没什么了不起,妙的是那种情境。谁都觉着自己本来会成为什么人物,会出人头地。大家都感觉自己已经毁得差不多了,都有剧中人物的同感。我们没有尽到心尽到意,本来是可以做得更好的,人也会变得更好。人人都有某种失落感。是这一点打动了观众,不是镜头本身的功劳。在很多镜头里,你会发现有的演员的表演很到位,但是由于观众没有唤起同这些演员普遍的认同感,所以他们的努力被观众忽略了。令人叫绝的镜头从来不被人津津乐道,只有这种镜头才能打动观众。

问:您能举例说明吗?

答:朱迪·加伦唱的《在彩虹上边》有这样几句歌词:“在彩虹的那边,蓝鸟在飞翔,鸟儿飞过了彩虹。为什么,为什么我却不能?”歌词本身平淡无奇,不足挂齿。但是当观众听到她演唱这首歌时,竟然如痴如醉。每个人都有一个小鸟飞虹的故事,每个人都想从桎梏中解脱出来——像那只蓝鸟一样,飞向天边。这是之所以感人的原因所在。

马龙·白兰度

马龙·白兰度问:如果换一个人来唱的话,也许就不会有这样的效果了。同样,如果是另一个人与罗德·斯泰格一起来演《码头风云》中这场被影评家们认作“电影史上伟大的时刻”的戏的话,其结果可能会是石沉大海。

答:是的,但是有些场面,有些东西是不为表演者所动的。即使你摸不到门道,戏也会自己说话。有些戏即使你演得再外行,同样也会有效果。

问:您在演《码头风云》的时候,,是否知道其中也有不为表演者所动的镜头?

答:当时我不知道。

问:那是经过精心排练的戏呢,还是卡赞放手让你们俩即兴发挥的戏呢?

答:我们当时即兴发挥了不少。卡赞是你希望与之合作的最出色的导演,因为他自己也是演员出身,是那种很特殊的演员。他能理解其他导演无法理解的东西。他也经常鼓励我。对大多数演员来说,要求他们对角色做好充分的准备,酝酿好情绪进入现场,导演一声令下“好,开拍!”演员们就按照拍摄流程进入工作状态。但是卡赞总能带给演员很多东西,他希望演员有不同的想法。这样的导演很少有,他富有创新精神,能充分理解演员从什么地方进入角色最为合适,而卡赞就是其中之一。他放手让你以自己认为最合适的角度演戏。比如说剧本里写道,那个家伙把枪对准了自己的兄弟。我的台词是:“简直令人难以相信,我不相信一个兄弟会向另一个兄弟开枪。”而剧本里并没有为我准备这样的台词,而意思就是令人无法相信,难以置信。于是,我表现出来的就是无法相信眼前事实的样子,这段即兴表演与本场戏融为一体。

问:许多演员都把你在影片《金色眼睛中的映象》(1967) 的表演作为即兴表演的经典例子。这与导演约翰·休斯顿的导演有什么关系吗?

答:没有。他让你单独完成。

问:您怎么看待由贝尔纳多·贝尔托卢奇导演对《巴黎最后的探戈》(1973) 的执导?您认为这部影片是一部违禁片吗??您曾这么说过。

答:我那么说过吗??是对谁那么说的(笑) ?

问:您说过,不应该要求演员演得那么多。

答:谁告诉你的?

问:我读到的。

答:我不知道那部影片想说明什么。许多内容都是临场发挥的。导演又想做这又想干那。我还看过他的影片《随波逐流的人》。我认为,他是具有特殊才能的人。他能想像出各种各样的临场发挥的可能,他什么事都让我做。他把自己的总设想告诉我,然后我就试着编词或者表演。

《独眼杰克》剧照,本片也是著名导演昆汀·塔伦蒂诺的至爱

《独眼杰克》剧照,本片也是著名导演昆汀·塔伦蒂诺的至爱问:你现在对这部影片有所了解了吗?

答:是的,我认为整部影片都是关于贝尔托卢奇的心理分析,以及他的无法企及的事情——我不知道,我是爱开玩笑的人。我觉着他自己也糊涂了,他自己也不知道影片想讲述什么。他是个非常敏感的人,但是有点儿被成功冲昏了头脑。他喜欢出头,喜欢上封面。他乐此不疲。他喜欢接受采访,发表一些略欠斟酌的看法。但他是一个少见的天才人物。

问:当你即兴发挥而你的搭档却要坚持以剧本为依据时,结果会是怎样的呢?

答:如果一个演员连即兴发挥都做不到的话,那么可能是制片人的妻子安排他来扮演这个角色的。别和这样的演员做搭档。有些演员不喜欢即兴。劳伦斯·奥立弗就不喜欢即兴,所有的事都是结构好的,他扮演的任何角色都是按照计划进行的……

问:您排练吗?

答:当然了。

问:经常吗?

答:不经常。

问:您怎么看查理·卓别林导演的《香港女伯爵》(1967) ?

答:在那部影片里,我努力过,但我只是一个木偶,一个受人操纵的木偶。我在那儿什么都不是,因为卓别林是一个绝对的天才,我不打算和他去争论什么可笑什么不可笑。我只能说,开始就没搞好。我专程前往伦敦读剧本,由卓别林读给我们听。我时差还没有倒过来,他读剧本的时候,我睡着了。这太可怕了。(笑) 有时,睡觉比什么都重要。我不适合在那部影片里扮演角色……

问:您自己当导演又如何呢,比如您执导的影片《独眼杰克》(One2Eyed Jacks) 。那部片子对您来说,既是第一次也是最后一次的导演经历,还想再当导演吗?

答:我本不打算执导那部影片。斯坦利·库布里克开拍之前退了出去,为这部影片,我已经欠了三十万美元的债,因为卡尔·莫尔顿一开始履行合同,我就把钱付给了他,而我们的剧本还没有写完。有一天,斯坦利、卡尔德尔·威林汉姆还有我,在我家下棋,玩投标枪游戏,还玩扑克。一切还没准备就绪。就在我们准备开机之前,斯坦利说:“莫尔顿,我不知道这部影片想说明什么。”我接过来说:“让我来告诉你吧,它意味着三十万美元,因为,我已经把这笔钱付给莫尔顿了。”他接着说:“如果是这样的话,我不适合拍这部影片。”这就是这部影片的结局。我到处跑着找导演,我问过西德尼·吕美特,问过卡赞,确切问过多少人,我也记不清楚了,大概有四五个人吧。没人愿意导这部影片。(笑) 要么我自己去导,要么,关门遛之大吉。于是我自己做了一回导演。

问:这对于您来说,是一次新的体验吧?

答:不能这么说,在大部分影片里,你都在执导自己。

原载《花花公子访谈》(纽约,花花公子出版社,1981)

译/ 庞亚平 校/ 奚虞