记者:你第一次感到电影里有导演的存在是在什么时候?

马丁:感觉到导演的存在和感觉到电影的力量是不一样的。我感觉到电影的魔力是在5岁还是6岁的时候,我看《太阳浴血记》( Duel in the Sun, 1946)。感觉到导演的话,可能是从约翰·福特的片子开始吧。在40年代末,我还是个小孩,我有严重的哮喘,所以我怎么能到外面去玩。所以最吸引我的电影就是西部片。因为里面有很多开阔的空间。还有很多动物。我不能和任何动物玩,所以我喜欢有马的电影。我长大后,我骑过一次马。这就够啦。但是西部片确实是为我开启了另一个世界的门。当然,在那个时候,也有很多的黑色电影。他们也很迷人。7岁的时候,去看电影,就看到了《漩涡之外》(Out of the Past,1947)。

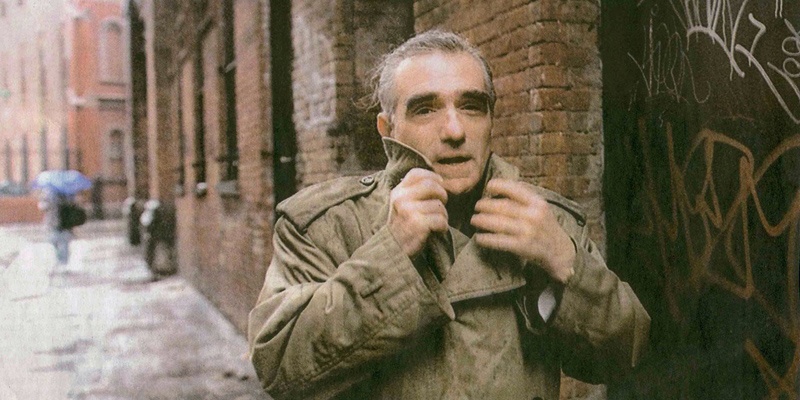

美国著名导演马丁·斯科塞斯

美国著名导演马丁·斯科塞斯

记者:那个时候你就想拍电影了吗?

马丁:并没有,那时候电影更多是一个我逃避的地方。不过其实我当时也算是有在拍电影了,因为我画连环画。把画面放在画框里面,就那么讲故事。从1945年到1960年,我是在看电影中长大的,那段时光太棒了。那时候我看很多电影,从《漩涡之外》到《要塞风云》(Fort Apache,1948)——这也是约翰·福特的骑兵三部曲中我最喜欢的一部,再从《日落大道》(Sunset Boulevard,1950)到《玉女奇遇》(The Bad and the Beautiful,1952)。

记者:你什么时候开始解析电影的导演呢?

马丁:可能是我13,14或者15岁的时候吧。大概是在我看了《搜索者》(The Searchers,1956)左右吧,也大概是在我在电视上看了《公民凯恩》(Citizen Kane,1941),也有可能是看了《第三人》(The Third Man,1949)之后。总之,这些都让我非常非常强烈地感觉到了风格的存在。我意思是说,当然在这之前我就有明显地感觉到电影风格,但是约翰·福特和威廉·惠勒和比利·怀尔德的那种自成一派的毫无漏洞的风格,感觉起来是不一样的。我开始知道,导演并不只是指导演员的表演或者挑个放摄影机的地方那么简单的事情。《公民凯恩》和《第三人》所带给我的情绪,和我在当时所看的电影是非常非常不同的,也就是这个时候,我开始试着理解其中的奥妙。

记者:那么你是什么时候理解的呢?

马丁: 我先想到的是镜头的不同,接下来我想到了机位的不同,然后我又想到了打光。不过我总是抓不到打光的精髓,我没有理解它。可能是我那时候从没去过剧院,也有可能我在公寓里长大,看不到太多光,因为里面总是暗的。

美国著名导演马丁·斯科塞斯

美国著名导演马丁·斯科塞斯

记者:打光吗?

马丁:灯光是我不得不学的东西,真的。甚至现在,我还是需要别人来帮我这个,因为我并不是很懂如何用灯光来表达情感,来把角色的精神层面表达出来。我关于打光的认识,大部分是从45年到60年我看的电影里学来的。在60年代初,我成了电影学院的学生,我们也只是想着要用自然光,想着模仿Henri Decaë, Peter Suschitzky, John Alcott, Geoffrey Unsworth,就用反射光和间接光那些玩意儿来完成。显而易见,和摄影棚的打光相比,这么做比较实用,因为我们根本就没有摄影棚。NYU有试着教摄影棚的打光,给我们一本John Alton 的Painting with Light。 是本好书。但是我们会一直觉得,这里可不是摄影棚啊,这里是纽约。

记者:但是在你去电影学院之前,你也一直在用自己的方式学习电影啊

马丁:是啊,在某个时间点之后,每次我看到特别的电影,我都会自己分析,为什么我会觉得这个电影特别,特别在哪。我会分析那些我喜欢的电影,我会对他们究根揭底,像是《公民凯恩》啊,《告密者》(The Informer,1935)啊。我在电视上看过很多遍,尽管这不是很好。奥菲尔斯的《一封陌生女人的来信》(Letter from an Unknown Woman,1948)和让·雷诺阿的《女仆日记》(Diary of a Chambermaid,1946)我看过很多很多遍,一直都会看,我对他们非常着迷。

记者:的确,在电视上看电影并不好,但你可能可以关注些不同的方面,比如叙事结构,比如表演……

马丁:是,你说的很对。这也大概可以解释为什么大卫·里恩的《远大前程》(Great Expectations,1946)在电视上看起来那么棒。狄更斯对于故事的结构算是挺有见地的。

摘自:影视工业网