说起寺山修司,人们很容易会把他和意大利导演皮埃尔·保罗·帕索里尼联系起来。的确这两个导演在很多方面有相通之处。1935年出生在日本青森县的寺山修司,毕业于早稻田大学中文系,出生于青森县这个事实对他来说至关重要,在他很多电影里都有涉及,这也说明了他电影的自传体特质。他自小偏好诗歌与俳句,少年时代就曾数次获得全国诗歌大奖,此外他还是一个出色的赌马与拳击比赛的评论。同帕氏一样,他也是一名电影作者,诗人导演,一流的影画结合艺术家。帕索里尼因为一部《萨罗:所多玛120天》在国内影迷中影响甚远,同样的,修司的那部《上海异人娼馆》也最为流传。这两部电影给人第一直觉上的相通之处在于都展示了一群“存人欲,灭天理”思想根源下的恣意狂欢者,直到现在为止,这两个人的作品依然被人们认为是超前的而鲜有知音。

相对于作品浩瀚的帕氏,作为导演,修司一生中只有五部长片,但是他却有无数部不为人所了解的实验短片,舞台剧,也给不少电影做编剧。处在意大利和日本两个民族不同的心灵积习下,帕索里尼会用不合时宜的幽默来戏谑一番,虽然这种戏谑让人无法发笑,而寺山修司的电影本身就是严肃的,在他的几部电影中,自始至终找不到丝毫戏谑的成分,而替代以强烈的悲悯情怀。与其说寺山修司的电影是在开拓新的领域,还不如说他是在挖掘“原生态”,或者说是在祭奠那既往的不可逆转的意象。修司的电影如同一尊尊祭坛,阴冷,诡异,沉寂,惨淡,凭吊着记忆中被人遗忘焚毁的外部时空和内心世界的灰烬。

寺山修司(左二)

寺山修司(左二)颠覆的情节及其根植的土壤

寺山修司导演的第一部长片是《抛掉书,上街去》(摄于1971年,以下简称《抛》),这部一听名字就像是关于青春和街头运动的电影,其所表达的远不止直觉的这些。寺山修司曾在1970年做过《无赖汉》一片的编剧,该片的导演筱田正浩和大岛渚,吉田喜重一道发起过日本电影的新浪潮运动,合称“新浪潮三杰”。新浪潮电影往往关注青年的精神世界和学生运动,大岛渚的《青春残酷物语》是这场运动的代表作之一,可以看出,寺山修司这部电影也受到新浪潮运动的影响,把焦点放在了对青春记忆的伤痛和迷惘上,并把个体的情愫掺杂了时代和地域的因子。

《抛》塑造了一个不愿安于现状,渴望振奋,但又觉得人生一切不过虚无因此陷入精神危机的青年形象,战后日本的伤痕和动荡不安的政治是其生长的母体,同时也受到突如潮水的西方文化影响。在片子中,我们看到了成群的青年游荡在街头,奇装异服的嬉皮士轮流吸食着大麻,Peace牌的香烟到处散落,战争的阴影散落在世界的每个角落。也许是第一次导演电影,修司对自己的镜头表达仍然不够自信,因此片子里出现了大段的诗句,独白和哲学说教,以语言文字来强化电影的意图。

《抛掉书本上街去》DVD封套

《抛掉书本上街去》DVD封套《田园死者祭》是他回忆在家乡青森县的童年往事,片子被划分为前后两段:前一段是演播室在放的电影,回忆中被错位了的过去,一个囚禁于母亲的少年,被马戏团吸引着,和邻居的少妇私奔逃离;后半段是少年从过去的时空走过来,讲述真实的过去,少妇并没有如约而至,马戏团依然荒诞。回忆和真实如同被移动的复印纸,总有着些许然而又无可挽回的差异。

除了自己编剧之外,对前卫小说的移植和演绎是寺山修司为数不多的片子中一个重要特征,因此他的作品中,既有“作者电影”也有“作家电影”。《上海异人娼馆》改编自法国女作家波莉娜·雷阿涅的小说《O娘的故事》,他的最后一部作品《再见,箱舟》则把拉丁美洲著名的魔幻现实主义小说《百年孤独》移植到了日本的背景之下。确切地说,修司抽取了这些小说的灵魂和骨骼,却把自己丰厚的文化肉体附着在了骨架之上,从而这些作家电影或多或少地兼容了多元的文化因子。

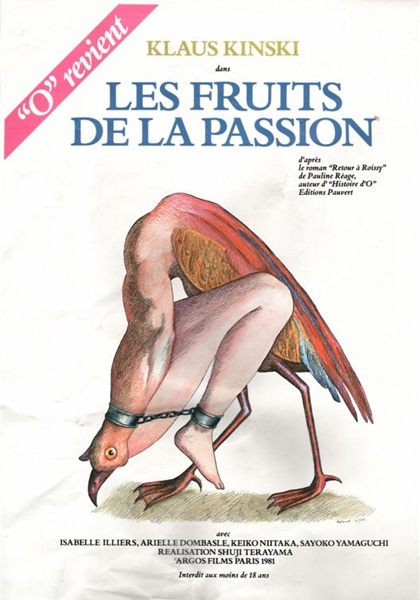

拍摄于1981年的《上海异人娼馆》(以下简称《上》),这部名为“上海”的电影,其实是以20世纪初的香港为背景的,也是他唯一一部拍摄于日本土壤之外的电影。一个因为爱而默默屈服于史蒂文的法国女孩O随着他来到1920年的香港一个叫做“上海异人娼馆”的地方,开始了自己的卖身生涯。史蒂文以虐待为快乐,观察着O接客的情形,并把她用铁链锁住,看自己和旧情人做爱以窥视O的反应。最后他杀死了和O情意萌动的男孩并企图自杀,最后当O被宣告自由的时候,她却感到了如此缥缈。修司把原本就充满大胆前卫色彩的情节一再地抽象化,刻意地将其支离破碎。因此我们眼中所能看到的电影脉络犹如现代艺术家杜尚的作品中那些用简单机械来表达的人体和连续动态,无法找到一个丰满延接的情节。这部电影的主演(史蒂文的扮演者)是当时名嘈一时的德国“魔鬼男星”克劳斯·金斯基,这一对惊世骇俗的导演——演员的搭档,把片子推向了高潮。

这是一部艳丽得不能再艳丽的悲剧,悲剧得如此彻底。在这个光怪陆离的世界里,没有一个人是快乐的,妓女们因为纷纷陷入回忆而痛苦不堪,嫖客在妓女身上要求各式各样奇怪的服务,却仍然没有得到快乐。无论如何,O和年轻男孩的一段,她还是露出了笑脸。这一段笑脸又马上被悲剧淹没。

个人以为《上》是寺山修司所有导演的电影里面商业元素最多的一部。寺山修司电影的特质是强烈的个人化效果,而这种特质在《上》中却没有突出,而以圆滑的手法处理之,使得这部片子太高级而不至于仅仅沦为情色电影,但距艺术的高度却还失之毫厘。

《上海异人娼馆》法国版海报

《上海异人娼馆》法国版海报寺山修司的电影情节荒诞不经,异装(男性着女性装扮)的娼馆老鸨之类的视觉颠覆还是浅层的,不足以表达他的意图,他的目的是要用情节的荒诞来完全颠覆一番。他并不是浅薄的肆意妄为,而是经过一番处心积虑的思考,把那些我们所感动赞叹的场景表现得冷漠,寒冷。我们通常说一样东西“美”,往往是一种很弱的情感倾向来说明这样东西让我们感到舒适,但寺山修司的“美”并不是那种让我们感到舒适的美,而是一种精心塑造的美学,一种纯粹的艺术层次的美学,一种深入骨髓的颓废美学,这种颓废和颠覆同时又和达达派的美学有相通之处但比后者来得高深。

例如在《上》中日本妓女小玉有一个嗜好趴在地上学狗叫接受妓女鞭打的军官常客,当此人在地上越转越快的时候,玉的记忆从一个点切入了面,小时候父亲因贫穷买不起玩具狗,于是自己趴在地上学做狗的样子以哄女儿,女儿拿起皮鞭像抽打狗一样抽打父亲。当父亲在地上越转越快的时候,观众可以体会到一种强烈的晕眩感,导演要达到的心理效果是,这种父亲对女儿的爱并不让人感动,也并不是让人产生厌恶感,而是一种更强烈的难以名状的难受。一种基于现实虚构的奇怪实验场景,他已经把“人”的特质抽去来个彻底解构的颓废美学。这种解构不是常人的精神世界能够忍受的,如果观众认为这个场景是真实的,他就会感到强烈的恐惧,觉得现实似乎不应该这样被解构而展示出残酷的面目;如果他认为这不是现实,感觉到电影情节与现实的出入,但又似乎找不到那个差异点。

又如该片结尾,一个不知来自何处的蒙面黑衣人,捧着革命少年的头骨,宣告O的自由,这个情节荒诞到只剩下表现主义,这种大胆前卫的情节设想让人毛孔悚然,这种刺激非但不是瞬时,而是刺激过后一阵阵激荡内心的寒冷感,让我们自觉进入女主角O所能感觉到的情感(确切说是导演个人化的世界)里。

如果说《上》还有一个完整的剧情可以让大多数观众接受的话,那么之后拍摄于1983年的《草迷宫》(以下简称《草》)是一部不折不扣的实验片。这部关于一个少年为寻找亡母曾经吟唱的《手球歌》而历经种种的电影,看上去像是一部由行为艺术组成的分镜。片子中杂糅的各种元素如梦魇如呓语一般,处处弥漫着诡异恐惧的气息:长长蔓延的红绸缎,拿着手球舞蹈的神秘少女,一群莫名其妙出现的鬼魅,母亲的头颅被当作手球来抛掷,使人瞠目结舌,无法置信。

《草迷宫》海报

《草迷宫》海报《再见,箱舟》是寺山修司生命中最后的粲然伤花,完成于修司逝世一年后(1984年)。故事发生在一个去掉了时间而成了方舟的村落里:村里的人死后魂魄仍滞留在村中;结了婚的近亲表兄妹因父亲制造的贞操带而过着有爱无性的生活;最后,时间回到了村里,村民们移徒他乡,村落也就此从历史中消失,只有在家族照片中留下痕迹。《百年孤独》初读的时候的孤寂感,弥漫在修司的电影中。这是一本很难被改编成为电影的小说,也只有修司这样的电影诗人能够把他完成,可惜片子还未杀青,大师已为异乡之客。

尽管修司的片子情节看似杂糅混乱,但总有一个符号来作为全片的线索。在《田》中,时间工具便是片子附着的线索,《上》里面O童年中的长方形框也是,这个方形的符号把圆形的符号围在里面,就像一付枷锁,让她失去了自由,变得沉默忍受,但同时她也无处逃离。

因此,寺山修司的符号美学是他的电影几大重要特征之一,符号和情节在修司的电影中是同等重要的,甚至后者比前者更为重要。

本文原载于《通俗歌曲》

【查看更多】

刻在祭坛上的电影:寺山修司的符号实验和颓废美学(二)

刻在祭坛上的电影:寺山修司的符号实验和颓废美学(三)