要说清楚爱的理由可没有说出恨的理由来的简单,通常解释到了后来就会变成不知所云,因为,很简单,激情是没有理由的。

职业批评家会拿《一辆淡紫色出租车》(Taxi mauve) 来贬低《货车》(Le Camion), 或反之。但当一个电影人在谈论他所仰慕的另一个电影人的时候应该自觉地杜绝这种厚此薄彼的做法。所以我在这里要说的仅是布列松和他的第十二部电影《可能是魔鬼》(Diable probablement) (1977)。这部电影让我想起了在法国解放时期《布劳涅森林的贵妇》(Dames du bois de Boulogne)(1945)所受的褒贬不一的反响。那时候,人们已经在批评《布劳涅森林的贵妇》是同时代电影的异数,批评布列松关注的历史时刻和别人不一样,,批评他以和别人不一样的手法拍摄这些时刻。不要紧,这些都不要紧,没有什么能阻止布列松继续他独特的道路。《堕落天使》(Les Anges du péché) (1943)无疑是占领时期最好的电影, 《死囚越狱》(Un condamné à mort s’est échapé)(1956)是之后十年中最好的影片;《小偷》(Pickpocket)(1959)、《圣女贞德的审判》(Procès de Jeanne d’Arc)(1962)、《巴尔塔扎尔的偶遇》(Au hasard Balthazar)(1966)可看作是同一作品的相继篇章,从《乡村牧师日记》(Journal d’un curé de campagne)(1951)到《武士兰仕诺》(Lancelot du Lac)(1974),这部作品就一直在用它的音乐性感动着我。

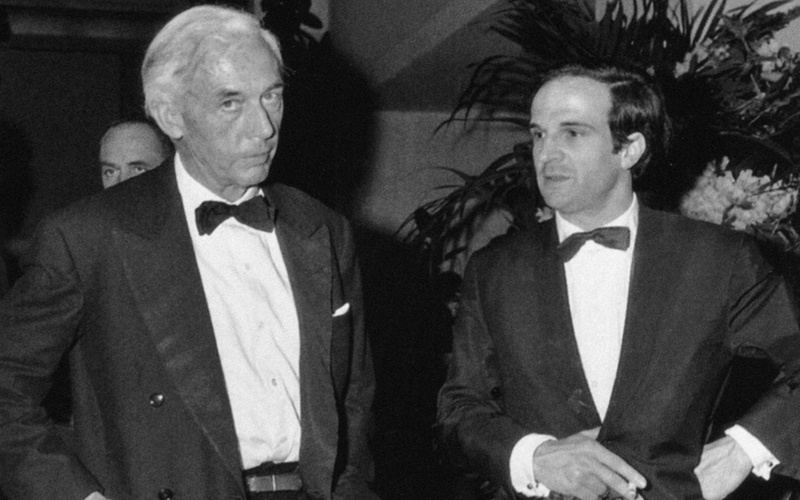

布列松(左)与特吕弗

布列松(左)与特吕弗

两个美丽的女孩和两个英俊的男孩构成了《可能是魔鬼》的主线。我强调他们的美,因为美是这部影片主题的一部分:被挥霍的美,被挥霍的青春。通过加以变化,布列松玩弄着这四张美丽的面孔,把它们当成扑克牌似的任意支配。当然,确实,布列松电影里的场景开篇通常不是门把手就是腰带,于是人物的头部被画面截掉,但, 这不正是为了精简,为了延迟,为了保存,为了让观众等待,为了让观众渴望,为了,当这张脸变得重要的时候,当这张俊美聪颖的脸——我再次强调美这个词——带着温柔、带着严肃说起话来,就像人物在自说自话的时候,最终展现这张脸吗?很明显,对于布列松,就像对于戴思特先生(Paul Valéry)一样,这是为了去除对演员的牵线木偶般的控制,展现人物最佳最真的情感和表情。

我已经讲了脸和声音。那个叫做阿尔贝特的女孩让我想到了《布劳涅森林的贵妇》一片里的拉卡瑟莱。我们可以以音乐剧的眼光来看片中四个年轻人的走路方式。他们穿着橡胶鞋或是舒适的球鞋,就像公寓楼里的家猫一样游走在马路和楼梯上。他们的举止从不生硬唐突,而是带着故作缓慢的温柔,似乎与我刚才所说的被随意剪切的精简画面的移动是同步协调的。

布列松的影片与其说是一种展示,更不如说是一种隐藏。环保,现代宗教,毒品,精神病,自杀?不,《可能是魔鬼》的主题不在这里。真正的主题是今天的青少年的智慧、肃穆和美,特别是他们当中的这四个,借用谷克多的话来说,“他们呼吸的空气比空气还要轻”。这种贵族气在电影中并不多见。电影是一门艺术,但不是所有的电影人都是艺术家。布列松算一个,他的这部最新杰作《可能是魔鬼》是一场感官的盛宴。

弗朗索瓦 特吕弗,《布列松:长期的高度忠实》,1977