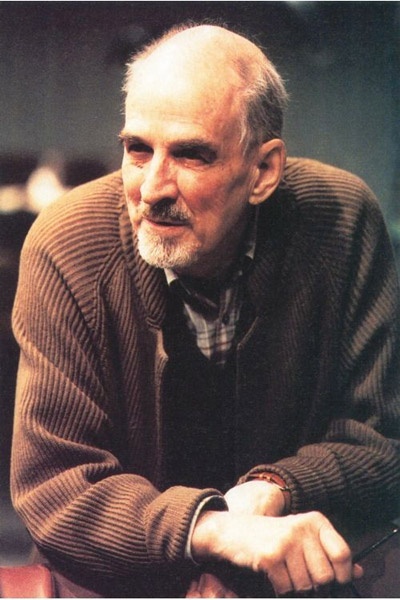

1990年斯德哥尔摩的春天,虽有阳光却仍寒冷。城市显得晶亮、灿烂。即将起航的小船儿成"之"字穿行在岛屿之间,驶向群岛。离堤岸不远处是皇家剧院,带着浓重、永恒的学院气氛,掩映在斯堪的纳维亚城市静静的春天里。在剧场那一层,有间宽大的吸烟室,饰有丝绒帘和圆形柱,闪着微光,若明若暗。静悄悄的。伯格曼每天都在那儿等着我们。独自坐在空旷的大厅里,有种被宁静、安谧萦绕着的感觉。猛然,他张开双臂迎接我们。伯格曼的腰部刚动过手术。长长的双腿支撑着他虚弱的身体。他和蔼、衰老的面容,总是焕发着诙谐的容光。

英格玛·伯格曼

英格玛·伯格曼我们拜见伯格曼三次,3月14、15、16日,从14点到16点,每次都是按例行事。他将我们带出错杂的剧院,引至他办公室的小会客厅。办公室挂着一块铜牌"英格玛·伯格曼,导演"。我们围坐在矮桌旁,聊东谈西。

我们同伯格曼面谈6小时。会谈内容被精确无误地记录下来,没有任何取舍,年代也未作调整,只是删除了一些重复的内容,理清了某些在表达方式上可能显得混乱的思路,这样我们的讨论,尤其是在游离论题及委婉对答时,能显得流畅通达。显而易见,因传记计划而引起的这次会面,使我们首先得力争避免依照自己的趣味及表面的情况去交流,然后再努力去形成一次有条理的会谈和一次穿越他整个生涯的漫游。我们很快放弃了这一打算,应该说是伯格曼促使我们这样做的。

许多电影工作者,在自己的作品中加入许多东西,旨在进行自我保护和自我隐藏。伯格曼在他的影片中展示了一切。无所不包、毫不掩饰。他既是魔幻师又是首位解谜人 , 既易受责难又无法认识,既富有人情味又难以把握。他的作品只谈论他,肖像描完了,作品完成了。他常忆起它,带着一种满足的微妙表情,像是在那儿已行使过他的君王权利。如今,他已平静地与自己和解,这不是说他已完成了他的作品而是意味着他已从中解脱出来。从他的作品中解脱出来,从如此长时间折磨他的精怪中解脱出来。他终于可以享受宁静了。

第一次谈话:1990年3月14日,星期三

阿萨亚斯:您的那本《魔灯》(Laterna Magica)给我印象很深,这本书,你在你的工作日记里提过几次,你何时开始写作的?写作对你有何重要性?包括你的青年时代。

伯格曼:我有意识地写作开始得很晚,不知是何故。那时我大约是20岁。我对写作毫无兴趣。我爱读许多书,但写作对我却没吸引力。着手写作开始得挺突然,那还是在战争年代,我得服兵役,那时我19岁,不过个人生活已经很复杂了。服兵役中,我得了溃疡,他们让我复员,我便去了祖母家,在达累卡里(Daélcarlie)的达拉纳(Dalarna)。我母亲当时也住在那儿,我感到自己已不再挣扎在紧张压力和错综复杂之中。作为自我消遣,我开始写剧本,我感到挺有趣。于是我又写了个剧本,接着又写了一个,在头四个月里,我一共写了 12个剧本。我的写作就这样开始了。后来我们有了一个小组,叫"学生剧团",我将我所写的剧本中的一个带给他们看并问他们:"你们愿意演吗?我可以做此剧的导演。"他们愿意演。于是就这样开始了。这来得既突然又意外。不知为何,我喜欢这样做。这是一种过去我从未体验过的新感受。就坐在那儿写,然后瞧着字儿出来。这使我愉快。

英格玛·伯格曼

英格玛·伯格曼阿萨亚斯:斯特林堡对您个人及您的工作有何重要性?

伯格曼:这很难向一个法国青年解释,因为照常说来,在你们身上存有一种智力与感情的平衡。这很合传统。你们带有这种传统。可我……告诉你,我并不理解斯特林堡所说的,但我能感觉到,像野兽,我感觉到了它的野性,这野性在我身上也存有。我觉出了那旋律,重新体验到他的感觉。我并不理解它们的含义,但我能感觉到他作品的旋律。数年之后,正当我在导演斯特林堡的一部作品时,我自言自语:"我的天,我在12或是14岁时就读过它,可我一个字也没读懂。"但我喜欢,我懂得这狂热、这猛烈、这野性、这泪水。这些就是我曾理解过的。你们无法理解,斯特林堡的语言是人们所能想象到的最美的瑞典语!我们有过像阿兰克维斯特(Almgvist)、施达柳斯(Stagnelius)这样伟大的作家,然而没有人的语言能与斯特林堡的相提并论。这种语言是如此的完美。我不知道在法语上有谁能与之相似……巴尔扎克?普鲁斯特?如果说是巴尔扎克,那是因为他是世界性的,他的用语非常之严谨……然而,要找等值是很难的……

阿萨亚斯:斯特林堡本人也是一个叛逆者……

伯格曼:是的。当然是的。对于一个年轻人来说,遇上一个有内容的叛逆者很重要!我没有内容,但从他那儿我可以找到一切我所想要的,这多神奇!另外,在他身上亦存在着矛盾性。他能在今天说出一件事情但明天就将之推翻。他厌恶女人,也喜欢女人。他能在同一天对一个女人说出最可怕的事情,然后不一会儿,又为她写出最美好的事情。所以,对一个年轻人来说,你们可以想象……

阿萨亚斯:纵观您生活的每一阶段,斯特林堡出现在你所有的作品之中,直至你最后一部影片《芬妮和亚历山大》的最后一个画面……

伯格曼:是的,当然是这样。这是种敬意。

阿萨亚斯:在您还是位青年戏剧导演的时候,你是否有斯特林堡式的意识?这也是种自我表达的方式。

伯格曼:当然。你知道,孩子,我认为这木偶剧院不是无关紧要的,也不是游戏的场所。我曾经几乎每星期都来剧院。我第一次来这个剧院,就是我们现在这个,才10岁。我还清晰地记得当时我坐在哪儿。我可以去大厅准确地坐到那个位置上。相当奇怪,这个剧院伴我度过了一生。舞台对于我来说就像是一个萦绕在脑际的念头……一个舞台上的演员,不仅仅只是一个表演人员,还需要与其周边氛围形成一种关联。一个真正的演员总是可以与舞台达成一种默契。很奇怪,关于这一点我在一开始的刹那间就领会了。当然,我曾努力在我的木偶剧院制造这种舞台魔力。对我来说确是这样,也许别人不同。对我来说制造舞台的氛围确实太重要了。在"学生剧团"时,在一定范围内,我可以做选择,然而当我在正规剧院开始我的职业生涯时,我便不再有权选择。别人对我说:"弄这个,导《麦克白》(Macbeth),已经给你准备了阿努伊(Anouilh)的《野人》(Sauvage)!"--可我对这些不感兴趣……"噢,你会感兴趣的,我断定你会感兴趣的!"无法选择。当然,今天我可以说,我想导《培尔·金特》,他们会应允我。可在我年轻的时候,是没有这种可能性的。从另一个角度看,这也是件好事,因为得努力工作。一个季度要导3-5 个剧本,1-2 部电影,还有广播剧。

《朱莉小姐》海报。伯格曼的御用女星,也是其女伴的丽芙·乌曼,今年将斯特林堡的名作《朱莉小姐》搬上了大银幕

《朱莉小姐》海报。伯格曼的御用女星,也是其女伴的丽芙·乌曼,今年将斯特林堡的名作《朱莉小姐》搬上了大银幕阿萨亚斯:您不得不这样?

伯格曼:是的。因为我有过三次婚姻,有6个孩子,所以我得赚钱。另外,一旦你和剧院签了合同,就得在一年里排演3、4部戏,这是规矩。你做选择的可能性很小、很小,而且你只有不超过6星期的时间排练。今天,若你是位年轻的导演,你每年只排演1部戏而且一年的时间做准备--想象一下,奥利维耶,这种情形能让人得可怕的神经官能症。若你年轻又充满改革的想法,最好有足够的工作去做却没有时间去想!如果你苦思冥想,你便会在心里思忖:"这不好,那不错……我该怎么办?……"你在星期五完成了第一部戏,接着星期一又开始了第二部,没有一点时间去思量它是一次成功还是一次失败,抑或是一次灾难?

阿萨亚斯:那一时期,您的哪些戏剧受欢迎?

伯格曼:我记不清了。我记不清那个时期我总共排演了多少部戏,120部?130部?我记不清了。很多。当然,斯特林堡总是我最喜欢的。

阿萨亚斯:他剧本中的哪些是您最感兴趣的?

伯格曼:所有的。《鬼魂奏鸣曲》(Sonate desSpectres)、《一出梦的戏剧》(Songe)、《通往大马士革的道路》(Le Chemin de Damas)、《父亲》(LePere)。所有的我都愿意排演。

阿萨亚斯:您开始拍电影的时候,是否也愿意写电影剧本?

伯格曼:我是从做编剧开始的。有一个电影公司,叫瑞典电影公司,公司有个编剧部门,部里有我们6个雇员。第一个剧本写完之后,他们认为我也许具备电影对白编写者的素质。这就是我与电影的第一次接触。他们给我小说或是一些新闻,我便得将之改编成剧本。

阿萨亚斯:您乐意这样吗?

伯格曼:我不认为我很乐意这样,可这样更接近电影职业,接近我所喜欢的一切。我甚至是很接近了。这个公司的办公室在斯德哥尔摩市中心,康斯大街36号(Kungsgatan)。摩天大楼中有三层属于公司。我们6个雇员在最高层,可以饱览斯德哥尔摩的美景。在我们楼下,可以不间断地听到公司的3个大厅每天传出的更换节目的声音。所以一有可能,我们就跑下楼去听。然而,只要一站到那儿,就会传来一个声音:"英格玛!你又在这儿!过来!制片厂要对白,你赶快去编!"(笑声)当然这很可笑。制片厂在斯德哥尔摩市郊外,那是个好地方。我想现在还在,只是没有了摄影棚,是片废墟。每当他们拍部电影的时候便在心里揣摩:"这对白无法拍。"他们通知编剧处:"给我们找一个知道重写的人来。"

《幽灵马车》海报

《幽灵马车》海报阿萨亚斯:那个时期,您写的电影剧本是否很精细?

伯格曼:当然!都在学美国人的方法。这是能拍电影的唯一办法。所以我们得完全按美国人的方法去写剧本、有轴心和焦点,等等。这很重要。这不是件坏事,得掌握它。同一时期,1937年-1939 年,法国电影也来了。我们公司讨厌法国电影。你知道,像马尔赛·卡尔内(Marcel Carne)的电影,朱利恩·杜维威尔(Julien Duvivier)的电影,《逃犯贝贝》(Pepe le Moko)、《雾码头》(Quai des briernes)、《一天开始》(Le Jaur seleve),所有这些电影……

第二次谈话:1990年3月15日,星期四

阿萨亚斯:有关您所受的影响,我还想提一个问题。您说过法国电影对您有影响,这是基于哪种看法?它们同美国影片有何区别?看了您初期的影片,感觉您对美国电影亦很熟悉。

伯格曼:对美国电影我很熟悉,因为世界上有几个电影工作者喜欢看别人的影片,我就是其中之一。这很难向你解释清,因为你不了解默片。我是随着默片的发展而长大的。我无法将其言传。默片逐渐成为一种艺术,电影艺术将更奇妙的戏剧场面:人的脸谱,带至你跟前。在1910年,格里菲斯就着手这个庞大的计划。很快,它在丹麦开始施行,丹麦人便进入了一个伟大时期。1913年,开始轮到瑞典人。对其进行观察很有意思,因为当时的装置机构还停留在戏剧时代,但他们却开始想象新的布局。他们面对着摄影机表演,同时还可以看到背景的变化。你应该看看《英格波·霍姆》(Ingeborg Holm),这部影片对我影响很大。这部影片是在 1913 年拍摄的。你问我哪些是我最初所受的启发?《幽灵马车》便是(La Charrettefantome),它于1921年拍摄完成,我13岁就看过这部影片,如今我私人藏有这部影片的拷贝。每年我都要重看一次,因为它是我这一生中所看过的最美的影片之一。人类的脸谱在无声影片中……人的面孔,银幕上的一个投影突然不断地变化着,你观看着……这便是电影艺术中最重要的东西。你可以看到眼睛、几千小块肌肉、皮肤和鼻子。而且你并不为声音所烦扰,自己也能成为一个创作者……我觉得我挺喜欢《犹岱克斯》(Judex)这部影片,从任何角度来看,它都是一部最美的电影。我有几个孩子已经工作了。在我住的岛上,我有7幢房子,所以他们常在夏天来这儿过上几星期,大家团聚一次,共度美好时光。我有间放映室,我们每天晚上都看电影。这个夏天,我们看了《犹岱克斯》这部老片子。太棒了!从中可以领悟到电影的神妙之处。电影拍得相当好。我亦认为法国的初期诙谐文字实在绝妙。梅里爱是我最喜欢的人之一。

阿萨亚斯:在《监狱》(Prison)一片中,您提到了梅里爱……

伯格曼:是的,只是想自我娱乐一下,这是种敬意。我年轻时,曾写过一部关于梅里爱的剧本。我觉得特别有意思的是,他拥有自己的摄影棚,每年出50部影片,到了1914年所有这些都完结了。当他从战场上回来时,他的那些影片都让人偷了,翻底也没了,胶片也变了质。后来,他和太太一起办了个玩具店,蒙帕那斯站(gaie Montpar-nasse)。你知道他曾见过卢米埃尔(Lumiere)吗?他拥有罗贝尔-胡丹剧院(Robert - Houden),是和别人合作的,此人的名子我不清楚。1895 年曾是他的辉煌时期。他去见卢米埃尔,希望购买他的发明,可卢米埃尔说:"噢,这不值一提!只是个玩具而已!年轻人,忘了它吧!别丢弃了你的工作、耗费你的时间!这玩意儿将来不会成什么气候。"默片对于我来说确实影响很大。

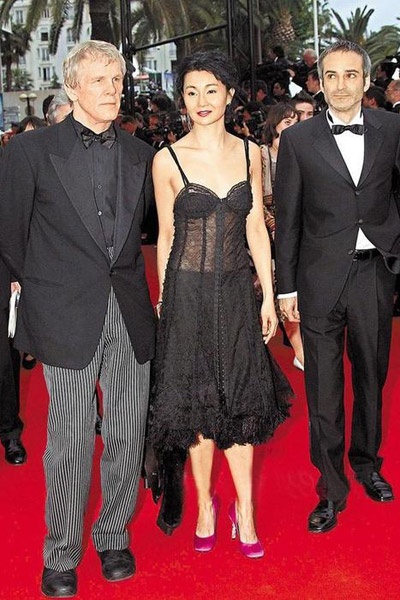

阿萨亚斯(最右)与张曼玉,他也是张曼玉的前夫

阿萨亚斯(最右)与张曼玉,他也是张曼玉的前夫阿萨亚斯:您喜欢影片中的静默和戏剧语言。

伯格曼:是的。当然,这与我童年时代的电影有关系。电影是个奇妙的领域,画面的质量,不可想象的气氛......

阿萨亚斯:我想问的问题是,我有种印象,其实不只是一种印象,而是一个事实——您特别犹豫谈论您所有的早期电影作品。我新近看过这些影片,发现其中有些激动人心的东西。例如在《永恒的幻影》(L'eternel Mirage)中就有令人震惊的场面。您是怎么看待这些影片的?

伯格曼:(沉默许久)我忘了……我再也记不起来了。那是我第一次有机会写我自己的剧本,是给一部名叫《监狱》(Prison)的影片写的。从某种角度上说,我喜欢这部影片。它不是部好片子但挺滑稽,而且有种生气。我之所以喜欢是因为这是第一次。我第一次感觉到工具能听我使唤,我可以做我想做的。那是段愉快的时光,拍了18天。

阿萨亚斯:这部影片很忧郁,是否意味着您当时的心情?

伯格曼:我亲爱的朋友 , 奥利维耶……同样,如果就你的影片《冬天里的孩童》来说,是否就不会这样谈论呢?年轻的时候,总是挺忧郁。都喜欢这样……更有甚至是……忧郁的快感。

阿萨亚斯:我感觉这部影片中有个主题,是作者与现实的关系。《监狱》不同于您其他的影片,因为人们可以从中感觉到您全神贯注地在叙述您以及现实中您的世界。

伯格曼:这是第一次,我能有机会自我表述,我非常喜欢这样。不是所有的人都这样(笑), 但我喜欢。我认为这是部好电影。我还得感谢制片人,洛朗斯·马斯特兹(Lorens Marmstedt)。每年他都去戛纳和威尼斯,在赌场上一掷千金,他是个赌徒。而我,却是个有天赋的戏剧导演,我那时已拍了三四部影片,不太好。但他认为这次,也许……可以搏一次,会扭亏为盈的……不只这一次,他从第一天起,从剧本的第一页第一个想法开始,就一直琢磨着他的计划。他人很好,对艺术家们很诚恳 , 还是很不容易的……

阿萨亚斯:什么时候开始感觉好些?您是在什么时候开始感觉懂得电影?

伯格曼:我想,在拍《监狱》的时候要好些了。但我还是很害怕。我第一次感到轻松自如,是在拍《夏天的游戏》(Jeux d'été)时。我想这也是我第一次对自己的工作感到满意。这和演员玛吉·布特·尼尔森(Mgi-Britt Nilsson)很有关系。我曾钟情于她,她却不爱我,她心中有另一个男人。她人很好,很温柔,我对我们的合作感到十分镇定和满意。有时,爱上了女主角却又无法与她同床共枕或许是桩好事。这对焦躁不堪的导演来说是一剂良药。

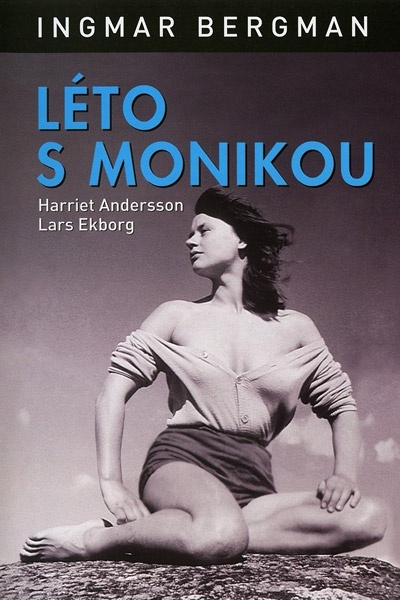

《不良少女莫妮卡》海报

《不良少女莫妮卡》海报阿萨亚斯:在您职业生涯的初期,您一直是与同一个剧组合作。您召集了技术人员,他们跟随您拍了一部又一部的电影。您与他们合作,是否从中学到一些电影知识?您是否感激他们?

伯格曼:不,他们中唯一能教我一些知识的是剪辑师奥斯卡·罗桑达(Oscar Rosander),一个上了年纪的外国人,他是个出色的人。不,我认为我并没从他们那儿学到什么。我倒是从维克多·斯约斯特罗姆(Victor Sjostrom)那儿得到了教益。他曾是摄制组的艺术指导,他时常来看我,是个好心肠的人。他看工作样片,既十分颖悟又很俏皮。他从不在戏台上和拍摄中露面。他对我说:"喂 , 英格玛,怎么样?一切都好吗?--对,可以,永远是在拍我的影片--我知道,我看到了一些东西……"然后便在摄制组周围转一小圈。那儿很美,在森林中央,静静地溜达一会,突然,他说:"别弄得这么复杂,你的摄影师干不了,演员们也不喜欢这样,再说这对你来说也太复杂了。就将摄影机对准演员,他准会满意。"他告知我一些很好的东西。我很敬慕他。我也敬慕他的影片《幽灵马车》(La Charettefantome),还有其他的。我敬慕他,所以尽管旁边有演员,我还是对他所说的听得很清楚。

阿萨亚斯:《夏天的游戏》是您的第一部力作,我认为这是部大手笔的影片亦很新颖……

伯格曼:我不觉得……你真这样认为吗?

阿萨亚斯:是的,我认为它表明了在你未来的系列影片中所存有的新东西。这部影片有着特殊的魅力。

伯格曼:这是我第一次感觉沉着、良好……不,不是这样,是稍沉着……我已学会了自信,也不再咄咄逼人,我和摄影师、摄制组之间的合作也好多了。我不再不停地咒骂他们 , 而且我第一次感到,这才像我要拍的电影。说不上完全吻合,但也算上是与我所要求的基本一致……

阿萨亚斯:我发现《夏天的游戏》和《莫尼卡》(Monika)之间的关系很有意思。这是两部既很相似又很不同的影片。

伯格曼:啊,是的。

阿萨亚斯:……在《夏天的游戏》中还存有传统手法的痕迹,而《莫尼卡》则受了新现实主义的影响,笔调要自由得多。

伯格曼:是的,但也不至于。

哈里特·安德森

哈里特·安德森阿萨亚斯:……从某种角度上说,这部电影的步伐迈得较大。

伯格曼:我要声明的是,我拍《莫尼卡》纯属自娱。我在街上碰见作者,便问他:"嘿!你在忙什么呢?"他答曰:"你呢?"于是我们相互通报了各自所为。他正在写一部小说,内容是一个年轻姑娘引诱了一个青年男子,两人一起出逃,一起度过了一个夏天,险些犯罪。冬天到了,他们一起回到城里,遇到一些麻烦,于是两人便分开了。我在心里揣摩着:"天啊,这可以改编成电影!"于是我俩便合作编写了《莫尼卡》的剧本。我认为他的写作速度很快。这就是全部经过。有关《莫尼卡》的一切事宜都很顺当,令人愉快。这部电影很卖座,没费吹灰之力。几个演员和小摄制组也都没费力。后来,我发现了哈里斯特(Harriet),她那时已经拍过几部电影。我向曾和她合作过的导演询问:"我是否可以交给她一个角色?""我认为不行,她演,你的电影很可能会砸锅!"但我还是被这个姑娘迷住了,她在一家音乐厅里工作,既唱歌又跳舞,而且还和一群不可思议的人在一起胡言乱语……你还记得拉斯·克兰兹(Lasse Krantz)吗?

阿萨亚斯:影片被一种幸福笼罩着。

伯格曼:是的。

阿萨亚斯:……而且拍摄这部影片、叙述这个故事是出于自娱。影片中有些东西在电影史上是罕见的,甚至是绝无仅有的......

伯格曼:差不多……你知道,这部片子在审查时被删剪过……他们甚至还想再删剪一些。

阿萨亚斯:剪了许多吗?

伯格曼:他们剪去了一些殴斗画面和性镜头。可那些画面确实拍得不错

阿萨亚斯:这部影片的绝妙处之一便是哈里特·安德森(Harriet Anderson), 她绝对是个空前伟大的演员。

伯格曼:是的。

阿萨亚斯:我看过《莫尼卡》,是半年前看的,看了很受震惊。

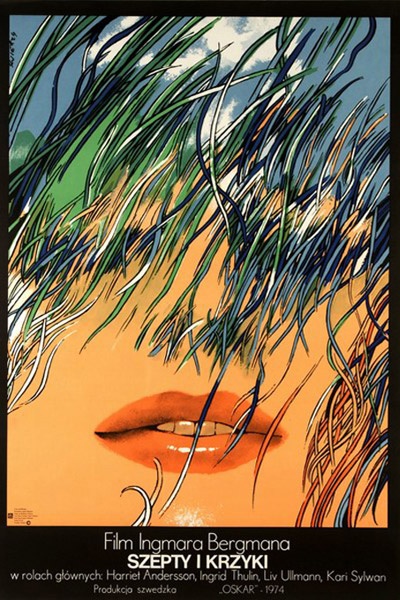

伯格曼:如果你看了《莫尼卡》又看了《呼喊与细语》,我想,你一定认为她是世上最伟大的演员之一……

阿萨亚斯:她在《莫尼卡》中表现出了演员的一种伟大成就……

伯格曼:是的,很奇怪。昨天还说到,摄影机钟情于这个姑娘,她与摄影机有种关联。摄影机使她兴奋,她感到摄影机很刺激。这是种奇异的关联。

《呼喊与细语》波兰版海报

《呼喊与细语》波兰版海报阿萨亚斯:在影片《耻辱》、或是《激情》以及在您同时期的其他作品中,能强烈地感受到有一种现实的存在,它既是种连环似的关联,又是一种想象出来的事物,它感染着我们周围的这个空间……我一直这样认为,比如,《耻辱》中的战争,《激情》中的动物杀手。

伯格曼:《激情》,你知道……《耻辱》,依照你所描述的,它是我的第一次尝试,不过我希望重拍一次。《激情》一片,我认为是达到了目的。我感觉在《耻辱》一片中并没达到这种效果而且我还想再试一次。《激情》中有几个片段并不很成功,但从总体上来说,我还是达到了期望值。

阿萨亚斯:我很喜欢希区柯克,我认为如今许多电影工作者都受着他的影响。前些年,每回看美国片,就会感到所有的电影工作者都受了约翰 · 福特的影响,可现在却不同了。如今,希区柯克已渗透至整个美国电影。

伯格曼:这不是他的错。

阿萨亚斯:这使他成了一位闻名遐迩的电影工作者。

伯格曼:他是个出色的电影工作者,他很懂得如何制造影片的商业效果。这很不容易。假如你看过--我,我可以看一遍又一遍。他的电影我很喜欢。《精神病患者》这部影片很了不起。这家伙自己出资,你知道,一个小摄制组竟拍出如此精密、逻辑的高质量影片。我很推崇这部影片。影片《绳索》在技术上不是很成功,但思路却是非常之好。

阿萨亚斯:希区柯克影片的精华所在,是能对与观众的直接联系作预计。每当他谈到他的影片时,他总是讲,"这里,我又迷惑了观众。我让他们相信是如此这样的,同时又用事实告知他们是那样的,他们便不得不去观察另一件事……"他总是以这种方式和观众捉迷藏。您在电影中与观众建立了怎样的联系?

伯格曼:我热爱他们,我热爱观众。我总在想:"我弄得很明了,他们一定能明白我的意图,这并不困难。"也有几次,我觉得弄得不够简单和明了。我这一生,包括在剧院的那段时光,都在努力地为观众或和观众一起工作。

阿萨亚斯:我想问,您在写作时是否也在考虑:"这里,我可能弄得太繁杂……这儿,可能不太好懂……

伯格曼:这是常事,就像我对你们提到的《秋天奏鸣曲》。这确实是所经历过的……我必须弄得很简单明了,我必须易被理解。这对拍电影来说要冒很大风险。对于戏剧来说,其联系要直接得多。演员就在观众的面前,得安排、帮助他们,并提供一切机会使他们不只是可能而是足以理解,否则观众便会离去,不再有兴趣来观赏。这时你便是犯了个大错误。在拍《狼的时刻》或《冬日之光》的时候,我对自己的热爱进行反抗,我对自己说:"我火了!"

《冬日之光》海报

《冬日之光》海报阿萨亚斯:在您的职业生涯中,有过几个断层,在这些断层期,您的电影观念和拍片方式有了很大改变。最值得注意的一个转折点就是《犹在镜中》。这是"室内影片"中的第一部,您在这部影片中仍受到了斯特林堡的影响,但同时又创造了一种新的拍片方式......

伯格曼:奥利维耶,有一点很重要,我在很久以后明白:《犹在镜中》属于以前的一个时代。真正的断层是在《犹在镜中》和《冬日之光》之间。噢,是我自己的误解。《犹在镜中》《冬日阳光》和《沉默》(Silence)并不是三部曲。《犹在镜中》属于前一个时代,之后便是个断层。我重看了我早期的影片,尤其是《犹在镜中》,我不得不接受这个事实,《犹在镜中》完全是一次道德上的失败,一次灾难,我得将其完全改观,舍弃作品的第一部分,再从头开始。而这个开始便是《冬日之光》和《沉默》(Silence),这无疑是区别这些影片的时期。因为《犹在镜中》已经太陈旧,太感情化、太罗曼蒂克。由于哈里特,影片尚有些精彩的东西,但这已是20世纪50年代的事情了。

阿萨亚斯:有些让人惊叹的场面......

伯格曼:是的,不过甚至其技术也是属于前一个时代的。这个最初阶段过后,斯汶 · 尼克维斯特(Sven Nykvist)和我异口同声:"不能再这样下去了......" 这是一次全面的改观,断层介于这两部影片之间。所以并不存在什么三部曲,三部曲是臆造出来的,为的是应付新闻媒介。这是我向你们泄露的秘密!别人绝不知道,这是真的。

阿萨亚斯:您何时开始写《冬日之光》的?这部影片的构思是怎样产生的?又是如何演变的?

伯格曼:这和我父亲有很大关系。我曾试图去理解他在生活中所能遇到的困难。对我来说,当时已是我摆脱宗教迷惘以及最终直面自身的时刻。我写了《拉特纳·马吉卡》,其中提到了《冬日之光》的结尾是如何产生的。我曾和父亲在一起......星期天我们开着车,陪他去兜风,听他冗长的说教。这些我都写进了书里,我可以给你们读读。《冬日之光》,我下了很大功夫……影片有过多种形式,多次改头换面。这是场战斗,因为你若是个年老色衰的妓女,想要卸妆是很困难的,这是必须的、合乎情理的,我应该这样做。

《犹在镜中》海报

《犹在镜中》海报阿萨亚斯:对您所有的影片,你父亲的看法如何?特别是这一部?

伯格曼:我想我父母都看过我的影片。对于有些影片,我通常告诉他们:"这部电影你们可以看一看,或者是,请别去看这部电影。"然而我觉得我母亲实在是好奇心太强,以至于我不愿意她看的影片她都看了。我们对电影谈得不多。我父母和我,很久以后才开始交流。母亲先父亲而去了,父亲孤单地生活了4年。母亲去世之前,病得很重,心脏病三次发作。那时我有时间去医院看她,聊了很多。这位牧师的妻子既谨慎又好奇,很能干又很有人情味。最后的三年里,我们变得很亲近。后来,当我父亲孤身一人的时候,我便担起了帮他干实事的职责,在经济上亦给予他帮助--我们成了朋友。我父亲很腼腆,这点我和父亲恰恰相反。很腼腆……但干起工作来则全然不同……他在工作上,我认为是个天才。在生活中却十分谨小慎微、神经过敏。但我们彼此喜欢和爱护。我曾在怨恨他的情感中度过了大部分生命,却在他生命的最后几年中,成了真正的好朋友。我曾想方设法地去寻找接触点和谈话的内容……我被他的诚挚深深地打动了。他是突然间向我敞开心扉的。他摘去了面具,与我促膝谈论人生,我很激动。我不认为我的影片给我父母带来了许多快乐。当然,我父母为我能出名感到高兴……你也许明白,和父母做朋友是件好事,因为往往在你懂得他们是通情达理之前,在你觉得可以与他们成为朋友之前,他们已消失于人世了。他们是生命中不可缺少的人物。

阿萨亚斯:如果还能与您有5分钟的谈话时间,我们可以谈谈《芬妮和亚历山大》……(笑声)

伯格曼:10分钟后我得离开……10分钟《芬妮和亚历山大》。

阿萨亚斯:首先,依您看这部电影究竟是何种形式的?是3小时长的第一版,还是4集电视剧式的电视版?或是5小时长的那一版,后来将其改编成了电视连续剧?

伯格曼:是的。忘掉那3小时长的版本!我觉得那太可怕了!但那却是拍摄《芬妮和亚历山大》的唯一可能……唯一……真正的《芬妮和亚历山大》不只5个小时,5个半小时。拍摄这部影片不是为了一星期看上1个小时,然后又是1小时并以此类推,必须一次将其看完,中间可以有一次停顿以供用午餐或是晚餐。当然,电视系列剧中是不用插片头字幕的。

阿萨亚斯:这对电影起了很不好的作用,因为尽管当时这部影片受到了赞誉,但作为一部杰作,却没得到应有的认识。整个报界所看到的是第一个剪辑片,很少有人在几个月后返回来再看全片……上星期,我又看了一遍那部长的版本,发现其节奏奇妙无比!

伯格曼:短的版本毫无节奏。它丧失了节奏,它当然是丧失了节奏……

《芬妮与亚历山大》海报

《芬妮与亚历山大》海报阿萨亚斯:5小时的那个版本将你吸引住了,你沉浸在叙事之中,而且叙事铺展得很快,可以说是全速……记得,在我重看这部影片的时候,我对自己说:"应该是这样进行的,这样。"而同时我又极度惊诧:"什么?已经?已经进行了!"在你整个作品中,《芬妮和亚历山大》叙述了很多现场事物,从不同的角度,可以将它理解成一种类型的调和。总之,我从中发现了某些幸福、宁静的段落,但也有一些陌生的、谜一般的、十分大胆的东西,尤其是有关雅各比(Facobi)诱骗孩童的那段,既十分强烈又很大胆。

伯格曼:总而言之,也很简单。

阿萨亚斯:它完全不同于你其他的作品……

伯格曼:就像有关椅子的那个场面。你说孩子们在箱子里,可他们也在孩子们的卧室里,然而他们怎样才可以从卧室到箱子里呢?我说他们从这儿到这儿!可以了!我说了,而且这是实情。这并不复杂,然而必须去发现。

阿萨亚斯:它很简单,却给人留下了至深的印象,不过令人印象最深的,是人们以为……

伯格曼:如果我说,“现在他们是在孩子们的卧室里,同时他们也在箱子里”,这需要我确认它,而且就是这样。作为一个有经验的老导演,有这个特权。

阿萨亚斯:另外一个场面,和易斯玛艾勒(Ismail)在一起的,很奇特,还有你所制造的,在雅各比房间里的木乃伊与维尔吉鲁斯房间里的那位久病卧床不起的老婶婶之间的关系……这是怎样一类的关系?

伯格曼:是你希望的那种,有这么一种关系存在着,它并没有什么意思,但有意思的是,你感觉到它是种有意思的关系。这是次苦难,一次可怕的苦难。

阿萨亚斯:我想说的是,我所指的这个段落的大胆之处在于——它在这部影片中起到了调和作用,直到现在,一切都显得很清楚,人物均如其所是,而且甚至连一些神奇的因素,通过孩子们的视角,都被显示出来了。亚历山大有他自己的视角,但他的视角如同其他的孩子。可突然,没有给予他丝毫的距离,你便将观众吸引住了,并且把他们带到了神奇遥远的地方。

伯格曼:现在我们得结束谈话了。你们应当认识到,对于一个创作电影的艺术家,很重要的一点便是不要连贯。应该不连贯。如果你是连贯的,美感便会从你身边溜走,消失在你的作品之中。从情感的角度出发,你又必须具备一致性,绝不允许不一致。但倘若你确信自己的情感,你相信自己的创作想象力,你尽可以完全不一致。这没什么不妥。因为你有权紧握你情感的连贯性。总是这样。

本文原载于观察者网,译自《与伯格曼谈话》(CONVERSATION AVEC BERGMAN),法国星星出版社 /《电影手册》杂志,1990年版(Editions de l’Etoile/Cahiers du cinema 1990) 译者:成晓虹