第一章 历史视野中的电影

1.1 电影作为科技

在电影产生之前,还没有哪一门艺术与科学技术有着如此密切的相伴相生的关系,不论是文学、音乐、舞蹈,还是美术、雕塑、建筑,抑或戏剧,莫不如此。电影的诞生,本身便是得益于现代科学技术的发展。而电影历史的每一次转折,电影艺术的每一次进步,几乎都与现代科学技术有着十分明显的对应关系,从无声到有声,从黑白到彩色,从胶片到数字,从单声道到多声道环绕立体声,从普通银幕到宽银幕,从2D到3D。电影,正是在科技与艺术的互动关系中发展起来的。因此,电影史家乔治·萨杜尔认为:"皮影戏和幻灯这些早期用形象表现故事的幼稚方法,它们的历史还有待编写。但一般说来,这两种视觉上的娱乐对电影叙事的影响,并不大于文学、戏剧、绘画以及其他高尚的艺术,同时,也并不大于宗教画、日历画、木偶戏、漫画以及其他被人轻视的通俗性的艺术。"

《电影学导论》第三版封面

《电影学导论》第三版封面1.1.1 电影的诞生

电影在它诞生的最初阶段,并不是一门艺术,而是一种科技产品。1895年12月28日,已经被确认为是电影诞生的日子,这也使得电影成为此前所有艺术样式中我们唯一确切知道"生日"的艺术。从这一天起,卢米埃尔在法国巴黎嘉布遣路"大咖啡馆"运用"活动电影机"放映电影,成为"在公开卖票放映上获得成功的人",也就是在关于电影的发明竞赛中获得胜利的人。而电影机械的发明,却经历了一个并不短暂的过程。

1825年,费东和派里斯博士发明了"幻盘",它是一个两面画着图画的硬纸盘,当硬纸盘很快旋转时,两张画片就仿佛结合在一起了,这种玩具曾经风行一时,并且出现了各种各样的主题,比如小鸟和鸟笼、骑师和他的马、砍了头的男子和他的头、一个家庭里的一对夫妇、一句话的两个部分、舞女和她的舞伴、猎人和他的猎物等等。1830年,一位英国著名物理学家根据在瑞士出生的英国人彼德·马克·罗杰特的研究,制造成功了物理教科书上所说的"法拉第轮"。1832年,比利时物理学家约瑟夫·普拉托和奥地利大学教授斯丹普弗尔同时发明"诡盘",就是利用"法拉第轮"的原理和"幻盘"的图画制成的。斯丹普弗尔制造的"频闪观察器"使一些蔷薇形、齿轮形和各种圆形物体活动起来,成为"科学教育电影的最初萌芽"。1834年,英国人霍纳发明了"走马盘",在硬纸上画有一连串形象,"预示着未来影片的雏形"。这一切促使了近代动画片的产生。

然而,电影的真正诞生,还必须利用照相,而电影与普通照相的区别在于,它意味着"快速摄影"。1823年,涅普斯的第一张照片"餐桌"需要14小时的曝光时间进行拍摄,直到1839年,曝光时间仍然需要30分钟以上。1840年以后,曝光时间减少到20分钟,不久以后,只要一两分钟就够了。1851年曝光时间缩短到只要几秒钟,照相这门新的工艺很快成为几万人的职业。这一年开始,"活动照片"在一些摄影师的工作室里拍摄成功。1872年开始,英国人迈布里奇做了关于摄影的实验,加利福尼亚州靠商业和铁路起家的富翁利兰德·斯坦福与人打赌,出资要求迈布里奇按照法国学者马雷在1868年所描写的那样,把马跑的速度和动作姿态拍摄下来。这一实验一直持续到1878年。生理学家马雷创造了"摄影枪",并对"固定底片连续摄影机"进行研究,成为"活动底片连续摄影机"。1888年10月,他第一次将利用这种胶卷拍摄下来的照片献给法国科学院。马雷事实上发明了现代的摄影机和摄影术。不久,英国的勒普朗斯和弗里斯·格林取得了同样的成果。

作为动画片的创始人,雷诺在1877年改进了"走马盘",制造了一架用几面镜子拼成圆鼓形的"活动视镜",并在1888年制造了"光学影戏机"。从1892年开始,在将近十年时间里,常常在巴黎葛莱凡蜡人馆放映世界上最早的动画片。作为雷诺为"影戏机"制造的第一部动画片,《丑角和他的狗》"以更复杂的运动来代替迅速、循环不断的转动";《一杯可口的啤酒》"以一出笑剧--我们也可以把它叫做'速写'--的方式"来表现简单的主题;《可怜的皮埃罗》则"已经从原始状态中解脱了出来";作为"雷诺最丰富、最复杂的一部作品",《更衣室旁》"已经具备了现代动画片的一切特点,诸如:一定的放映时间、巧妙的剧情、典型的人物、噱头、特技摄影、紧凑生动的故事情节、同步的音乐、美丽的布景、以及动人的色彩等等。"

在同一时期,爱迪生使电影达到了几近于完成的阶段,但他拒绝在银幕上放映他的影片,认为这样做是"杀死一只会生金蛋的母鸡"。因为在他看来,人们不会对默片产生兴趣,而他在研究有声电影上却遭到了失败。1894年,爱迪生将"电影视镜"公诸于世。

路易·卢米埃尔

路易·卢米埃尔所有这一切,都为电影的诞生提供了科学技术方面的基础;而所有这一切,都无法与卢米埃尔的"活动电影机"相匹敌,一种既是摄影机,又是放映机,还是洗印机的机器,"这一机器技术上的完善和它所摄制的影片主题的新颖,使卢米埃尔获得了世界性的胜利。"到1896年底,电影完全脱离了实验阶段而与观众见面,拥有专利权的电影机器已经达到百余种之多。

从乔治·萨杜尔对电影诞生过程的叙述中,我们不难发现,科学技术起到了至关重要的作用。

1.1.2 从无声到有声

早期的电影是既没有声音,也没有色彩的,同样是因为技术所限。著名作家高尔基如此描述他在看过卢米埃尔影片之后的感想:"昨天晚上我去拜访了影子的王国。那是一个无声、无色的世界。在那里,每一样东西--土地、树木、人、水和空气--都沉浸在一片单调的灰色之中。灰色的太阳光穿过灰色的天空,灰色的脸上长着灰色的眼睛,树上的叶子都是烟灰的颜色。那不是生活,只是生活的影子,那不是运动,只是运动和无声的幽灵……卢米埃尔用来展示他的发明的那间房子里灯光熄灭之后,幕布上便突然出现一幅巨大的灰色画面,'巴黎一条街'--一幅拙劣的雕刻画的影子。你凝视着它时,你看到了马车、建筑物和千姿百态的人,全都一动不动地冻结在那里。……但是,突然有一道奇特的闪光掠过幕布,画面活动起来了。马车从画面深处的某个地方径直朝你驶来,消失在你座位周围的黑暗之中……这种无声的灰色的生活终于使你开始感到不安,感到厌烦。它似乎在向你发出某种包含着模糊的但是险恶的涵义的警告,使你感到心颤。你忘记了你正置身何地。种种奇怪的想象侵入你的脑子,你的意识开始变得模糊,茫然不知所措。"

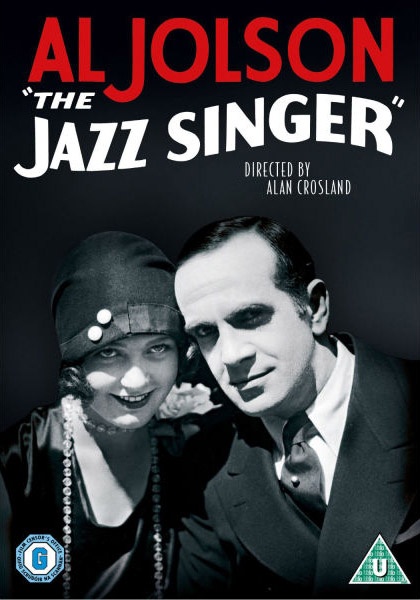

声音的进入电影,可以说是电影发展过程中第一次具有革命意义的变化。1895年6月,路易·卢米埃尔在梭昂河上的纳维尔市拍摄了参加照相会议的代表们下船的情形,从而成为"第一个新闻片的摄制家"。24个小时之后,代表们看到了影片《代表们的登陆》,影片中有天文学家强逊和罗讷省议长拉格兰奇会谈的情形,影片上映时,拉格兰奇站在银幕后面将自己在会谈时所讲的话重复了一遍,被电影史家乔治·萨杜尔称为"有声电影第一次天真的尝试"。1899年,电影在爱迪生的实验室里已经能够发出声音。卢米埃尔、梅里爱等都曾经天真地通过在银幕后面"配音"的方式让电影带上声音。但是总体上来说,由于技术上的原因,电影仍然停留在无声的阶段。1927年10月23日,阿兰·克老斯兰德摄制的有音响、对白和歌唱的《爵士歌王》首次上映,从而宣告了有声电影的诞生。从此,电影进入了一个崭新的时代。

《爵士歌王》DVD封套

《爵士歌王》DVD封套在乔治·萨杜尔看来,《爵士歌王》仍然只是一部无声电影,因为它只是在影片中插入了几段道白和歌唱而已,而且它的声音是被记录在唱片上不是胶片上的。1926年,华纳公司摄制了带有录在唱片上的管弦乐伴奏和音响效果的歌剧片《唐璜》,获得很大成功,在美国票房达350万美元。不久以后,华纳公司的另一部影片《歌痴》以500万美元的上映收入打破了《唐璜》的票房纪录。这一切,使得好莱坞的一些制片公司开始寻求有声电影的专利权。这些音乐片对当时的观众形成了极大的诱惑和刺激。但是,这种依托于新的技术而出现的现象却遭到了卓别林、雷内·克莱尔、茂瑙、普多夫金、爱森斯坦等无声电影时代大师的贬斥和抵制。普多夫金、爱森斯坦与亚历山大洛夫联合发表反对对白片的宣言。他们一方面承认无声电影已经接近尾声,音响能够让电影从字幕和迂回曲折的表现方法中摆脱出来,但他们同时断定:"仿照戏剧的形式,把一个拍成的场景加上台词的作法,将毁灭导演艺术,因为这种台词的增添必然要和主要由各分离的场面结合在一起而组成的整个剧情,发生抵触。"他们认为音响的作用只是与"可看见的画面"形成一种"管弦乐式的对位法",是一种"独立于形象之外的因素"。在今天看来,尤其是对于中国电影来说,他们以反对有声电影的方式提出的这种说法仍然具有特殊的意义,因为"形象和音响的'对位法'虽然不能代表有声电影的全部意义,但它确是有声电影的一个重要的表现手段。" 然而事实上,人们已经无法阻止有声电影的发展和普及了。"无声艺术的精益求精导使它自身的毁灭,这正象第二次大战后黑白摄影的精益求精结果招致了彩色的出现一样。"

其实,无声电影时代的大师们对有声电影所可能出现的一些不利于电影发展的负面效果的担心是不无道理的,因为在有声电影发展的最初阶段,所谓"百分之百的有声片"通常是一些舞台剧,同样是由于技术上以及资金上的原因,电影的一些特殊技巧或者受到限制,或者干脆消失了。斯坦利·多南和金·凯利执导的歌舞片《雨中曲》(1951年)从一个侧面放映了电影从无声到有声转变时期的状况。而随着技术的进步,电影创作者不仅可以更好地创造和运用声音效果,并且重新赋予摄影机以运动能力,使影片具有复杂的蒙太奇。

1.1.3 从黑白到彩色

色彩进入电影,终于使电影变得"有声有色"。美国电影理论家斯坦利·梭罗门认为:"最早的影片往往是彩色的,而且还可能是很激动人心的彩色,因为这种彩色是用手工加上去的。在十九世纪和二十世纪交替之际,法国电影创作者梅里爱使用了生产流水线的着色方法:每个女工只给几个画幅的某些部分着色,然后传给下一个女工,由她再给这些画幅的另外一些部分着色。这种生产过程显然是成本高昂的,而且不适用于大规模生产,因为每个拷贝都必须这样加工。" 由于彩色胶片的广泛运用,彩色影片在20世纪30年代开始出现。彩色电影的出现同样依托于现代科学技术的发展。从50年代开始,彩色电影走向普遍化和常规化。"它的彩色大体上可以再现自然界的各种颜色。无论在当时还是现在,彩色胶片的彩色都不可能真正再现'天然'的颜色,而往往会简化自然界出现的各种颜色的光度和色调。这不是一个缺点。因为彩色影片的美学价值大概就在于影片上的色彩看来比现实生活中的色彩更强烈。" 在斯坦利·梭罗门看来,彩色电影之所以能够取代黑白电影,不是因为它拥有任何什么内在优点,而是因为电影业需要与彩色电视竞争,并且有必要生产可以卖给电视台的商品。他认为,"也许下一代人会漠视彩色(那时所有电视机都将是彩色的),到那时候,黑白片也许会使观众感到别有风味或者产生怀念往昔的感情。" 斯坦利·梭罗门的预测果然在许多年后成为了一种可见的现实。在彩色电影已然成为现代电影主体的时代,我们却看到了《辛德勒的名单》(史蒂文·斯皮尔伯格导演,1993年)、《艺术家》(迈克尔·哈扎纳维希乌斯导演,2011年)、《鬼子来了》(姜文导演,2000年)这样以黑白为主体色调的影片,还有《这里的黎明静悄悄》(斯坦尼斯拉夫·罗斯托茨基导演,1972年)、《天生杀人狂》(奥利弗·斯通导演,1994年)、《小花》(张铮导演,1979年)、《我的父亲母亲》(张艺谋导演,1999年)这样一些将黑白与彩色有机地组合成一体的影片。在黑白照片作为中国人日常生活主流的那个年代,许多人让摄影师给自己的黑白照片着色,而在彩色摄影进入寻常百姓家庭之后,人们却开始怀念由黑与白组成的更加单纯的世界,各类以"老照片"、"X镜头"为名的书籍的流行,还有黑白"艺术照"的成为时尚,就是一个明证。

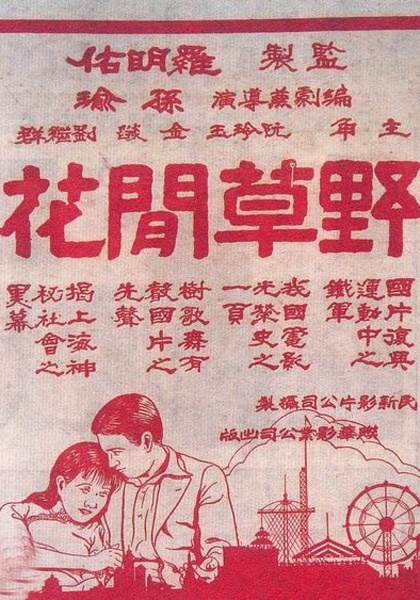

《野草闲花》海报

《野草闲花》海报在中国电影史上,有声电影的出现可以说与世界电影保持着准同步的状态。1930年,联华影业公司的《野草闲花》(孙瑜导演)曾采用蜡盘发音,给影片配上了歌曲《寻兄词》,它成为中国第一支电影歌曲。此后,明星、友联等公司开始从事国产有声电影的摄制,《歌女红牡丹》(张石川导演,1931年)和《虞美人》(陈铿然导演,1931年)成为中国最早的两部蜡盘发音有声故事片。《雨过天青》(夏赤凤导演,1931年)和《歌场春色》(邵醉翁、李萍倩导演)则是中国最早的两部片上发音影片。相对而言,彩色电影在中国的出现却要滞后许多年。1953年的《梁山伯与祝英台》(桑弧、黄沙导演)是中国第一部彩色戏曲艺术片。

有声电影和彩色电影的出现,意味着电影的基本元素已经走向完备。从这个意义上说,相对而言,电影发展中其他一些技术变革,并不像声音和色彩进入电影那样具有革命性的意义。到20世纪末,在电影科技的意义上,终于出现了又一次重大变革,那就是以电脑、网络为主要标志的现代高科技与电影的结合。电影从机械复制时代进入了数字时代和网络时代。数字技术影响到了从制作、发行到观看的各个环节。

1.1.4 从胶片到数字

承载影像的载体是涂着一层对于光线十分敏感的乳胶、可以吸收和保存影像的胶片。胶片的通常宽度有16毫米、35毫米、70毫米等。作为一种承载影像的材料,不同的胶片有着不同的性能。而对于导演来说,根据创作需要采用不同的胶片,可以产生不同的艺术效果。

胶片的感光性能会对影像起决定性的影响。通常而言,高感光度胶片比起低感光度胶片来,对于光线更为敏感,能够在不用照明只需自然光线的条件下纪录影像,甚至包括夜景;低感光度胶片则对于光线反应比较慢,因此对照明强度有着更高的要求。高感光度胶片拍出的影像粒子较粗,影像比较模糊,而且有着更加强烈的明暗反差;低感光度胶片所拍出的影像则粒子较细,影像比较柔和,有助于拍摄轮廓分明、色调逼真的影像。由于胶片有着这样不同的性能,因此,新闻片、纪录片通常会采用粒子比较粗的高感光度胶片进行拍摄,粒子的存在客观上起到了一种"真实"的效果,同样的理由可以解释某些具有纪录片风格的故事片;而由于摄影棚里面在照明上可以相对不受限制,所以,在那里拍摄的故事片通常会采用几乎没有粒子的低感光度胶片。

数字技术的全面介入,再一次为电影创作提供了新的可能。"所谓电影制作数字化,指的是计算机技术对包括前期创作、实际拍摄乃至后期制作在内的完整的工艺过程的全面介入。比如,在前期创作中通过计算机辅助系统,对未来影片的场景、情节、画面等进行设计、图画、测试及效果模拟,以便找出最佳的叙事技巧和创造视觉冲击力的方案;又比如,在实际拍摄中通过计算机控制技术,完成某些用传统方法无法完成的拍摄;再比如,在后期制作中用计算机对影像和声音进行加工处理,把实拍素材和计算机图象合成,乃至在计算机上自由方便地编辑影片,等等。" 数字技术特殊的功能将电影与生俱来的展示奇观、创造梦幻的特性推到了极致。从某种角度来说,电影不再是拍摄完成的,而是"做"出来的。电影中的某些宏大场面,不再需要庞大的摄制队伍,而只需要一些电脑专家通过敲击键盘来完成。

《阿甘正传》剧照,丹尼斯中尉(左)与阿甘

《阿甘正传》剧照,丹尼斯中尉(左)与阿甘数字技术确实给电影带来了许多新鲜的东西。通过数字技术,可以简单地"抹"去丹尼斯中尉的两条腿,可以让阿甘与已故的总统握手(《阿甘正传》,罗伯特·泽米吉斯导演,1993年),可以模拟自然界和宇宙间的各种奇观,诸如地震、洪水、火山、飓风等。对影像无休止的迷恋、对高科技的狂热崇拜在《侏罗纪公园》(史蒂文·斯皮尔伯格导演,1993年)、《未来水世界》(凯文·雷诺兹、凯文·科斯特纳导演,1995年)、《山崩地裂》(罗杰·唐纳森导演,1996年)、《龙卷风》(简·德·邦特导演,1996年)等科幻或展示大自然灾难奇观的影片中几乎达到了极致,还出现了完全由电脑来制作完成的影片。《未来水世界》为了营造出波涛汹涌的水世界的真实景观,不惜耗资数百万美元在海上建造水上小镇,其场面之壮观、之宏大使人为之瞠目结舌。《龙卷风》以同样颇具视觉冲击力的造型使观众经历了一次在现实世界中无法完成的"安全冒险"。即使是在一些被标为"艺术片"的影片中,同样离不开现代高科技的运用。在《辛德勒的名单》中,斯皮尔伯格通过数字技术,让一位穿着红衣服的小女孩在暴行和屠杀中穿行,在全片黑白的基调中,那运动中的红色尤其显得触目惊心。而当这位红衣女孩后来出现在运尸车上被送往焚尸炉的时候,受到震惊的不仅仅是影片主人公辛德勒,更有全世界数以亿计的电影观众。《阿甘正传》里在空中飘舞的羽毛、魔术般飞动的乒乓球、阿甘与历史人物的"会见"等,都显示了电脑特技的独特魅力。那根从城市上空飘落到阿甘脚边的羽毛,那个看起来完整无切换的长镜头是由实拍和数字技术共同完成的。也就是说,在现代电影创作中,诗意的表达同样可以通过数字技术来达到。

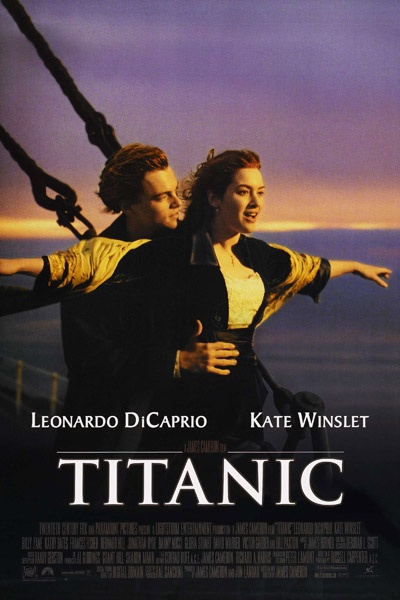

《泰坦尼克号》海报

《泰坦尼克号》海报《泰坦尼克》(1997年)的成功,很大程度上依赖于电影特技尤其是数字特技的运用。影片采用的特技镜头达500个之多。作为曾经拍摄过《异形2》(1986年)、《终结者2》(1991年)、《真实的谎言》(1994年)等影片的导演,詹姆斯·卡梅隆十分清楚现代科技的巨大潜力。对于导演来说,假设有一艘泰坦尼克号,并且有足够的资金和时间,"我会让上千名乘客搭乘泰坦尼克号在大西洋上航行,就象1912年一样,然后驾直升飞机从船的上空飞过,在不同的距离和角度上,用长镜头拍摄。我要让直升飞机从船头一直飞到船尾,用一个镜头拍出整个泰坦尼克,以及甲板上的乘客。这样的镜头对于现在的观众是很熟悉的,因而显得真实。我还会在船的许多位置用广角镜头拍摄近景,让观众不但看到演员,同时也看到足够多的背景,使人们能够身临其境地感觉到,他们就在泰坦尼克上。"可是现在没有泰坦尼克,泰坦尼克已经沉没海底。为了达到所需要的效果,他们在墨西哥罗萨里多海滨购买了一片面积为16.2公顷的土地,建成了长236米、重500吨的泰坦尼克模型。事实上,泰坦尼克的制作主要依赖的是传统特技,而泰坦尼克所航行的海域则主要是数字技术表演的舞台。专家认为可以用计算机"制造"出大海,来获得令人信服的效果,而且整个拍摄可以在陆地上完成,无疑会带来许多便利,节省不少资金。所以,从某种角度来说,泰坦尼克是在数字的海洋中起航的。不仅如此,在《阿甘正传》、《勇敢的心》通过把一小群人复制为成千上万人来制造大场面的基础上,《泰坦尼克》采取了同样的方法,并且用数字技术来代替真人表演。于是,电影表演中一直延续下来的一种根深蒂固的观念受到了冲击和挑战。在获得船、海、人这些重要的造型元素之后,下一步则是特技镜头的合成。"现在该把泰坦尼克放入大海了。利用Arete公司的软件,可以方便地生成数字海。但要和近景镜头中实拍的海洋合起来拍,仍需要对各种参数进行精细地调节,阳光、天空、云层、风速等诸多因素都必须考虑周全。有了合适的海水后,数字艺术家们在海水中挖出一个洞来,容纳泰坦尼克号。他们又把实际拍摄的航船尾迹合成到镜头中,利用Prisms动画系统的粒子功能来制作出船头和船身产生的水花,利用Alias/Wavefront公司的Dynamation软件来制作烟囱冒出的黑烟……当这一切完成之后,是一段'漫长'的生成过程--就是让计算机把所有这些数字成分全部计算出来,形成一幅幅画面。这个过程的确称得上漫长,简单的画面每一幅要1个小时左右,复杂的可能需要3到4个小时。幸而Digital Domain对此已有充分准备,他们动用了300个SGI的CPU和200个DEC公司的AlphaCPU专门用于这种计算,我们才能最终看到这些充满了数字技术然而又不露痕迹的影像。"

《泰坦尼克》是在现代科技的基础上完成的,同样也在艺术的角度体现了现代科技的成果。"和大多数特技电影一样,《泰坦尼克》中的特技也是传统特技和数字特技的结合。传统的模型工艺、机械装置和先进的数字技术一起造就了《泰坦尼克》。数字技术的飞速发展并没有使传统特技丧失活力,而是扩大了电影特技的表现力,使得许多原先不可能的影像出现在银幕上。现在很大程度上可以说,电影特技能达到的视听冲击力取决于创意人员的想象力,而不是受限于技术。"而需要特别指出的是:"《泰坦尼克》中的特技还有另一个显著特点,也是当今电影特技的一个重要方向,即注重所谓'看不见的特技'。与《终结者Ⅱ》等影片不同,《泰坦尼克》中的特技是用来重现生活中的真实场面的,而不是制造出一个场面,让观众惊呼:'这个特技做得真棒!'这种特技的目标是要让观众认为看到的是一个理所当然的实际场景,丝毫意识不到在这普普通通的场景背后有大量的特技工作,也意识不到这个镜头实际上是不可能用实拍来完成的。这样的特技将会给观众一种身临其境的视听感受,从而产生更强的冲击力。"

高科技给电影带来了什么?高科技的介入是否必然会导致电影艺术性的丧失?打动感官与感动心灵相比哪个更重要?对于这样一些问题,电影界内外可以说是众说纷纭,不一而足。美国好莱坞电影固然在工业与产业的意义上雄霸世界,日本电影的复兴,伊朗电影、韩国电影的崛起却似乎发出了另外一种信号。

《紧急迫降》剧照

《紧急迫降》剧照导演郑洞天认为"中国电影的高科技之路"经历了从声音到画面、从后期到前期、从局部到整体三个阶段:

从声音到画面:首先是从立体声到数字立体声的转变,因为观念上没有障碍,所以这一过程比较容易过渡,只是钱的问题,电影局曾专门拨给《成吉思汗》60万做数字立体声,而到去年已有十几部影片有了SRD。

从后期到前期:集中地体现在后期剪辑上的改变,创作人员不再进传统的剪辑车间,而是在电脑前做非线型编辑,此项费用约占全部投资的1/3,只要是近300万投资的影片都这么做。从后期制作开始导演们意识到数字技术对创作的互动关系,表面上租金贵,但时间省掉2/3,其实也降低了成本。慢慢地在可能的情况下,导演们在剧本阶段就开始考虑电脑特技镜头的运用。《紧急迫降》、《冲天飞豹》是最典型的例子,他们都是事先想做数字电脑再定下的这两个题材而不是像以往是有了题材后往里加特技。这个变化是非常关键的,对技术层面的中国电影来说是一个质的飞跃。5年之内从一个高科技的白丁到今天的18分钟,国产影片用很短的时间走完了西方国家走了很长的路。

从局部到整体:从开始的个别电脑特技到如今影片中的特技段落,原来是什么镜头常规拍摄做不了才考虑用特技补救到如今从创作构思阶段就进入数字技术的层面,这显示出我们的电影创作人员由被动变为了主动,从而树立了国产影片与电脑数字技术联姻的整体形象。

也就是说,数字化的进程在中国电影创作中尽管已经显得有些滞后,却终究以自身的节奏在进行着。独特的科技和文化背景决定着这样一种尝试是非常艰难并且充满着诸多风险的,因为数字化决不仅仅是一个技术问题。电脑不是"傻瓜相机",人的能动因素包括人的激情、灵感、想象力、创造性等在电影创作中都将起到举足轻重的作用。电脑自身并不是万能的,在电影创作中,起决定作用的永远是人,掌握了现代科学技术的人。科技,以人为本。如果离开了这一点,那么正像目前电脑在中国大部分用户那里所起的作用,它只是一台文字处理器和游戏机,顶多还是一种时尚,就像许多家庭客厅里摆放着的钢琴,就像许多人书架上叠放着的精装书。

事实上,制约和决定着中国电影未来发展的,除了众所周知的那些因素之外,更关键的还是想象力与创意能力问题,以及如何通过现代科技将这种想象力与创意能力具体化为影像与叙事。数字技术的进入中国电影也可作如是观。

《深渊幽灵》海报

《深渊幽灵》海报1.1.5 从2D到3D

3D电影的出现,给我们带来了2D电影无法企及的全视角体验。"3D立体电影就是借助3D放映机和眼镜,使得物体看似在影院里飞翔,影片里的景观超出了银幕范围的电影。" 从观众接受心理看,"3D电影成像产生的立体感是因为它突破了电影银幕四个边框的束缚,将银幕内的空间延伸到了银幕之外,特别是向前延伸到了电影院中观众席内部,令画面空间中呈现的人物和景物所处位置纵深关系出现了前后分层。对于接受主体而言,这种突破银幕向前的立体感创造出如此接近甚至置身场景中的体验,比起始终保持距离隔着银幕向后的立体感更加鲜明生动。" 3D电影的最大亮点在于,技术代替人眼完成对所看到的场景和事物的重建,视觉系统可以直接去捕捉镜头内容,通过高科技对虚拟与现实关系进行娴熟的把控,制造立体感和真实感的大景深效果,实现观众与电影之间的参与互动性,让观众体验身临其境的感觉,更投入的享受视听快感。

热衷于科技创新的詹姆斯·卡梅隆对3D电影有巨大的贡献。2003年他拍摄的以探索泰坦尼克沉船为主题的3D纪录片《深渊幽灵》,便开始设计和运用基于高清技术的立体摄影系统。他制成了使两镜头光轴距离与人眼瞳距相等(69毫米)的双机平行排列的高清摄影系统,命名为"现实摄影系统"。它构成了研发制作《阿凡达》(2009年)的基础。《阿凡达》的成功,是一场与发明相关的技术盛宴。在此前的特效电影中,导演通常要先捕捉演员的动作,再将动作数据发给后期进行与CG角色的绑定工作,整个流程中演员仅仅参与动作的采集任务,而并没有摄影机与演员之间的交流互动感,这会削弱表演的力量。卡梅隆团队开发出一个能将动作捕捉信息实时放置在CG世界中的系统,"实现在拍摄现场和CG角色实时交互,角色之间带有真情实感的交流,并结合面部表情捕捉系统存储演员的细微表情,生成出的CG角色就如同真实的演员一样,从而在真正意义上实现'表演捕捉'(Performance Capture)而非寻常的'动作捕捉'。" 具体到虚拟角色的拍摄,卡梅隆利用了"仿真摄影机","由于仿真摄影机会在虚拟世界中成为虚拟摄影机,它可以放置在空间中的任何一个位置。纳美人站立高度超过9英尺(2.7米),与人类身高比为1.67:1.如果卡梅隆需要一个纳美人眼睛高度的镜头的话,他就会让系统操作员将他自己的身高重新设定为原来的1.67倍。换句话说,他还是可以手持摄影机站在真实的地面上,同时在虚拟世界里站立的身高就变为9英尺。卡梅隆将仿真摄影机当做了一种虚拟取景器,用它来指导表演、调度机位和演员的运动,甚至可以随时增减画面中的任何CG元素。"

《阿凡达》并没有一味追求技术而脱离电影作为叙事艺术的基本特性。3D是一种新的镜头语言方式,一种新的讲故事的手法,甚至,也可以是一种新的观察与表达世界的方式。获得奥斯卡奖的《雨果》(马丁·斯科塞斯导演,2011年)、《少年派的奇幻漂流》(李安导演,2012年)、《地心引力》(阿方索·卡隆导演,2013年)等影片,无不利用3D来制造奇妙魔幻的梦世界。作为一部与电影先驱乔治·梅里爱有关的影片,《雨果》也是导演的首部3D影片,以儿童为主要视角,在机械、人、与电影之间的关系上,呈现出玄妙与魔幻色彩;对于《少年派的奇幻漂流》而言,3D能够增强海浪的真实感,从而从空间上突显人物的孤寂与无助;《地心引力》则从开场就把我们带到太空世界,体验那种身临其境的漂浮感。另一方面,3D电影并不等于仅仅依赖绚丽的画面来刺激眼球,而要让故事内核传递的情感感染观众,因此,故事类型和题材选择也是其所要面对的问题。国内目前的3D电影以魔幻和武侠为主。随着3D技术的发展,它或许在其他类型或题材中也会有所作为。

《少年派的奇幻漂流》剧照

《少年派的奇幻漂流》剧照从表象上看,3D电影似乎更为接近"物质现实的复原"的本相,但正如影像本身终究是一种幻觉,3D所营造的立体感本质上也是幻觉,"3D电影与传统电影最大的区别,也是最本质的区别,在于它模拟了人眼的立体视觉。当然这种立体视觉仍然只是一种视觉幻觉,就像每秒24格运转的电影胶片给人连续运动的幻觉一样。3D电影所营造的立体感是利用人双眼的视觉差异,将这种差异分别记录下来,再分别还原到两只眼睛,被人感知后形成景物的立体感觉。从这一点来说,3D电影倒是很符合电影的'幻觉机制'。"

本文摘自后浪电影学院丛书《电影学导论》。这是一本入门必读的经典教程,对电影学研究的各个维度进行了全面的梳理,对电影学研究的相关论题给出了清晰的阐释。作者从历史视野分析了电影的不同身份属性、从比较视野探讨了电影与其他艺术的关系,以电影语言的基本构成为着眼点剖析视觉、听觉与结构元素,以高度概括的方式介绍世界电影的主要思潮流派及其创作特征、自经典时期以来的重要电影理论及其批评实践。本书自2003年初版以来广受欢迎,此次最新修订的第3版更新了部分引用文献及阅读书目,希望对有志于研读相关专业的读者而言,能够成为一幅有所助益的电影学"地形图"。

作者: 陈晓云

出版社: 北京联合出版公司·后浪出版公司

出版年: 2014-12

页数: 376

定价: 45.00元

装帧: 平装

丛书: 后浪电影学院