本文转载自共识网

作者:李奇

法国知名导演中,奥利维耶·阿萨亚斯(Olivier Assayas)的地位非常特殊,他具有国际名望,其作品却趋于小众;与张曼玉的一段婚姻,让全球华人熟识了他的名字,但很少有人知道他是在西方介绍中国电影的先锋;每次讲座或首映式后,总有亚洲面孔的女影迷在他身边攀谈,即便她们丝毫不理解他的电影精神。

出生于巴黎郊区奥尔赛,阿萨亚斯自幼就养成了边缘化的视角,比巴黎中心的艺术家们更懂偷窥事物的全貌。高中毕业后,他先在国家高等美术院学习素描和插画,随后在巴黎新索邦大学攻读现代文学,并拿到了文学硕士,但这只是为了讨父亲的开心。

奥利维耶·阿萨亚斯

奥利维耶·阿萨亚斯跟戈达尔、特吕弗一样,阿萨亚斯从写影评开始入行,并更具国际视野。1984年,《电影手册》委派他和夏尔·泰松(现戛纳电影节“国际影评人”单元主席)赴香港采写特刊《香港制造》。两位记者大量走访了前邵氏公司的工作人员,胡金铨、张彻、楚原、刘家良……如今重翻这本杂志,会发现很多珍贵的第一手资料,还能读到作为香港新浪潮代表徐克、许鞍华的采访札记。上世纪90年代,阿萨亚斯又以一系列影评文章,向西方介绍了杨德昌、侯孝贤代表的“台湾新浪潮”电影。

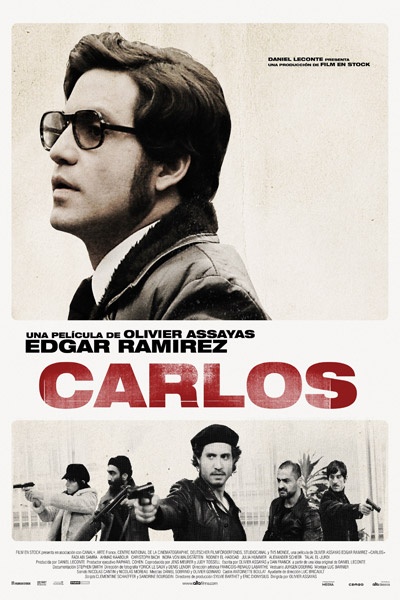

早在影评时代,阿萨亚斯就尝试创作剧本,并执导了处女作《迷乱》。他经常强调,自己是从影评走向创作,是最后一位“手册派”导演,是“法国新浪潮”的继承人。言语中自然流露出与“电影学院”技术化教育针锋相对的立场。细看他的作品,从早期的《巴黎苏醒》或《赤子冰心》到《女飞贼》或《清洁》,会发现,阿萨亚斯的电影是种复杂的综合体,“手册派”的破坏力会消解在安东尼奥尼的孤独感中,伯格曼的宗教情结把澎湃的激情变得麻木痉挛,柯南伯格式的扭曲病态遇见了亚洲恬淡的诗意,被中和成了对现实的某种妥协。他的电影也许像他的为人,在众多的美学选择中,既接受滋养,又极力逃避,看似神情专注,又犹豫不决,时时会透着抽离的感觉。直到2010年的历史人物传记片《卡洛斯》,阿萨亚斯似乎找到了突破口。

新片重返记忆深处

2012年的作品《五月之后》(Après mai)让阿萨亚斯从客观历史重返个人记忆,讲述了几个青年在1968年“五月风暴”后的生命轨迹,阿萨亚斯说它不仅仅是一个“法国故事”,而且关于“70年代的整个世界”,是他对于那个激情燃烧岁月的全面回忆。

电影从1971年巴黎郊区高中生与警察的冲突开始,吉尔和伙伴们幸运地逃过了追捕,继续组织“革命活动”,当夜偷袭高中校舍,在操场围墙上贴满了革命标语。随着“革命激情”的减退,学生运动渐入低潮,几个年轻人的生活选择开始出现差异,阿兰在嬉皮派对上结识了美国舞蹈演员莱斯利,两人准备开始艺术家漂流的生活;西蒙发觉学生运动的荒谬,在社团里公开唱反调;克里斯蒂娜先与激进派领袖同居,极力维护工人农民的权力,之后选择去工厂做工,颠覆了自己最初的理念;吉尔始终游离不定,对一切都有所保留,最后在一家电影厂当了导演助理。

电影以冷静尊重的态度描述1968年左派运动的余波,没有传奇理想化的夸大,也没有故意凸现时代的荒诞性来博人一笑。与以往同类题材的电影不同,阿萨亚斯对片中的人物没有激情或怜悯,而是跟他们一同呼吸,借银幕重返自己的记忆深处。

《卡洛斯》海报

《卡洛斯》海报《五月之后》在第69届威尼斯电影节亮相,夺得最佳编剧奖。最近,阿萨亚斯应巴黎高等社科学院与凡尔赛大学举办的“历史与电影”论坛邀请,再次讲述自己对那段历史的个人记忆。

画面中个人情感在涌动

时代周报:从人物传记《卡洛斯》到自传性的《五月之后》(以下简称《五月》),中间你经历了怎样的过程?

阿萨亚斯:一个朝圣的过程。有一年半的时间,我每天要和一堆堆历史文案打交道。真不太习惯这种考据学者式的生活,不过回想起来很刺激,许多我原本不懂或不相信的问题,现在都有了答案。《卡洛斯》主要讲述(上世纪)“70年代”,不需要动用我的个人回忆。《五月》比较特殊,片中的故事都是我年轻时的经历和见闻,画面中的历史事件有我的个人情感和亲身体验在涌动。拍《五月》时,我使用镜头视角要比《卡洛斯》时更开阔。

时代周报:在此之前,你执导过直接源于你个人生活经历的电影吗?

阿萨亚斯:我的电影都个人化。人们一直有个误区:“回忆性的个人叙述作品比小说型剧本更接近自传风格。”其实,完全不对。写作本身就会唤起记忆。我写剧本的过程从来不是技术性操作,而是完全把自己交给想象和潜意识。所以一部纯虚构作品才更容易表达个人最隐私最深层的心理状况。比如《五月》中的一些情绪和态度,我在《迷乱》(1986)里也表达过。

时代周报:《五月》中,你怎样权衡自传和戏剧两种元素?片中人物相比以往更沉默,是当时的现实,还是有意回避戏剧性?

阿萨亚斯:《五月》是不太啰嗦,但我并不想把电影拍得很“内省”。片中的人物情感和时代精神更多是通过肢体、自然环境和特定场所来传达的。

多少有些回避戏剧性,因为我初期作品都比较讲究戏剧冲突,这次我想让自传性的素材更加纯粹。因此,写剧本时,我发觉阅读史料的重要性。我作为个体,回忆会发生偏差或带有倾向性。通过查阅很多历史人物的采访见证,我尽量使叙事保持一种张力,它介于个人记忆和集体回忆之间,介于我亲身经历和未曾经历的事件之间。青春的本质就是信奉“真实的生活在别处”。我们这一代的问题就是:要在现代法国最动荡的一段日子里,去发掘这个世界的忧郁和痛苦。所以非常值得纪念。

《五月之后》海报

《五月之后》海报时代周报:除了开头的“冲突戏”,故事始终游离在“左派运动”的边缘?

阿萨亚斯:我在郊区长大,从小就以一种“非中心”的视角来认识自己的时代。我觉得,如果我们想抓到一代人或一个时代的真实性,最好不要以直面的方式去对待。《五月》不是正面再现“五月风暴”,而是描绘它的余波和共鸣。

重现历史,先要重现当下

时代周报:男主角吉尔是几个年轻人中最有特点的,他对人生的选择好像一直犹豫不决 ?

阿萨亚斯:描写青春的故事其实都差不多,当我们脱离了一个群体,才能逐渐变成自己。(上世纪)70年代学生团体的吸引力很大,年轻人有他们的主流意识,比如,当年的“左派”成员都有极端清教徒的倾向,觉得爱情是“小资产阶级情调”;同时,这些学生社团所关注的根本问题是:“如何改变世界?”吉尔摇摆在时代大潮和个人选择之间,最后在一家电影厂找到了工作,给B类片导演当助理,他开始学习拍摄电影。也许电影给了“时代理想”一个逃离同时又是延续的机会。

时代周报:这部戏中你以什么标准挑选青年演员?

阿萨亚斯:首先他们的脸能让我想起那个年代。另外,我不想找职业演员,一方面,17岁左右的职业演员本身就很少,除了克里斯蒂娜的扮演者罗拉·克雷东;另一方面,当时的政治背景很复杂,有些情绪或年代感很强的语气早被遗忘了,现在的演员很难把这些味道传递出来;甚至我都怀疑自己能否给演员们解释清楚当时的原汁原味。但我觉得,当代一些“非主流”、“边缘化”的青年又跟70年代某些“时代的诗意性”有着共通的东西。所以我找的演员一般都有些艺术才能,他们的内在气质都比较孤独脆弱。

时代周报:那你怎样给他们说戏?让他们演他们自己?

阿萨亚斯:要看情况。有些场面需要纯粹本色演出,比如巴黎警察驱赶示威学生,追捕、奔跑、喘息、恐慌……每个时代都差不多。有些场景是本色加上一些细节,比如学生联合会辩论时,我必须向演员解释一下,辩论的内容如何与政治口号相匹配,群众演员如何传递和收发宣传册…… 但两代学生某些生活习惯都差不多,当代学生穿上T恤和牛仔裤,男男女女嘴里都叼着烟,在烟雾腾腾的教室里开着会……这时演员已经进入了自己最真实的状态,其实也就更接近了片中人物的世界。我更多关注拍摄场景是否透出时代的气息,演员只要最自然地融入场景的氛围中就足够了。我觉得,拍摄任何年代电影,要重现历史,就先要重现当下。

“我喜欢侯孝贤那种长镜头”

时代周报:据报道,你并没有给摄制组看很多同类题材的电影当参考?

阿萨亚斯:因为那些电影都不真实。关于1968年“五月风暴”,我看过的电影都在歪曲地呈现那段历史,有的过于理想化,有的极端讽刺调侃,把某些价值观拍得很可笑。其实那是一个革命时代,有种激情澎湃又杂乱无章的“神学”秉性,年轻人都有种掌握未来、改造世界的信仰。之后,人们不再信仰这些,所以出现了一种巨大的懈怠和失重感。

奥利维耶·阿萨亚斯

奥利维耶·阿萨亚斯时代周报:所以《五月》里的几个学生多少有点虚无主义?

阿萨亚斯:没错,我们青春期时代是绝对的鄙视社会现状的。物质消费主义……凡是主流社会所推崇的价值观,我们全都反对:我们拒绝教育,反对工作,唾弃婚姻,最看不惯布尔乔亚式的生活方式……我们只崇尚思想观念的交流,喜欢谈论未来,青年学生社团里的辩论会主题永远是“革命怎样可以实现个人理想和梦想”。当人们发现理想的未来没有出现,革命也没有到来时,一切都变得让人怀疑了。

时代周报:为什么在《五月》里你运用了很多长镜头和摇臂拍摄?

阿萨亚斯:首先有个口味的问题,我一直就喜欢长镜头,甚至一个镜头一场戏,就像侯孝贤《海上花》里的那种长镜头。非职业演员在一场戏里有他们自己的气息节奏,情绪变化也很自然,过多打断的话,第二次也许就找不到感觉了;职业演员就很习惯蒙太奇式的表演逻辑。摇臂甚至航拍技术,我已经很久不用了,这次主要是想让画面更加漂浮游动,把人物放在自然环境和周围的环境中。同时,我也放弃了自己偏爱的长焦镜头和手提拍摄,你们可以发现《五月》里景深很开阔,后景的布局也很丰富。

时代周报:片中引用的电影作品、书籍绘画都是你的个人回忆?

阿萨亚斯:完全正确,我对电影里展示的文艺作品很有兴趣。在《五月》里,有些东西甚至超越了我个人的趣味,成为唤起一个时代的符号。(上世纪)70年代初,我们处在“媒体时代”的前夕,广播电视报纸都是布尔乔亚的玩意儿。青年之间的交流主要靠音乐、诗歌还有英国《自由报》,那时的书籍大多比较庸俗。我中学时代在巴黎郊区度过,要弄到喜欢的唱片、文艺书籍和报纸都比较费劲,所以也倍感珍惜。