"他还是一遍又一遍地向世人展示着欧洲,那个值得前往和驻足的昨日世界,那个一半植根于非凡景观另一半留存于怀旧目光中的童话。"

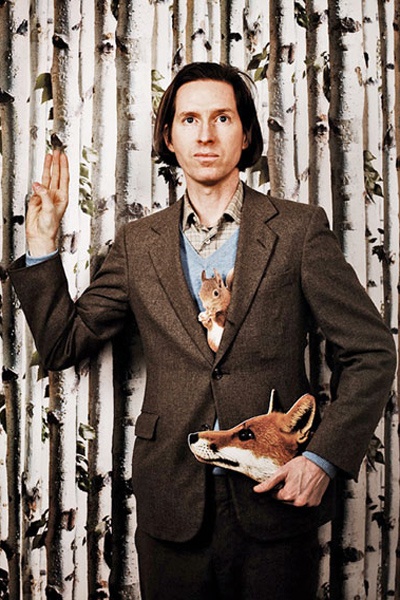

影片导演韦斯·安德森接受了传记作家乔治·普罗尼克的访谈,话题围绕导演的灵感来源--上世纪早期的奥地利作家斯台芬·茨威格。

乔治·普罗尼克:我觉得你的电影非常出色地把斯台芬·茨威格的真实生平通过他的笔下的梦想生活表现出来,又在故事的讲述中展现了他真实生活的脉络。你将他自身经历中富有童话色彩的一面刻画了出来,甜腻的幸福与苦涩的遭遇在他身上交替发生。能不能请你谈一谈茨威格这些特质,他又是怎样赋予你灵感的呢?

韦斯·安德森 韦斯·安德森:大概六七年前我还从来没听说过茨威格,就算听过也只是知道有这么一个人而已。直到一次我有意无意地买了一本《心灵的焦灼》。这是我第一次读他的作品,我很喜欢,马上买回来好多他的作品。这些书一度很难买到,但突然间又都重 新再版。我也读了《变形的陶醉》,这本书最近才首次出版。我的电影《布达佩斯大饭店》中的一些元素有点像是从他这些书里偷过来的。电影里有两个人物依稀是茨威格本人的写照,一是汤姆·威尔金森演的作家,另一个是那位作家被戏化了的年轻形象,由裘德·诺扮演。不过,其实拉尔夫·费因斯演的主角M·古斯塔夫很 大程度上也是以茨威格为原型。在拜读了茨威格的一些作品以后,我对他开始逐渐了解,同时意外地发现原来他本人与我通过他的作家语调所理解的那个茨威格其实大有不同。我一直以为茨威格本人其实更矜持一些,觉得他作品里探索的都是令他向往但却从未亲身经历的东西。不过,事实却恰恰相反,书里的情节或多或少都源 于他自己的人生体验和生活尝试。

韦斯·安德森 韦斯·安德森:大概六七年前我还从来没听说过茨威格,就算听过也只是知道有这么一个人而已。直到一次我有意无意地买了一本《心灵的焦灼》。这是我第一次读他的作品,我很喜欢,马上买回来好多他的作品。这些书一度很难买到,但突然间又都重 新再版。我也读了《变形的陶醉》,这本书最近才首次出版。我的电影《布达佩斯大饭店》中的一些元素有点像是从他这些书里偷过来的。电影里有两个人物依稀是茨威格本人的写照,一是汤姆·威尔金森演的作家,另一个是那位作家被戏化了的年轻形象,由裘德·诺扮演。不过,其实拉尔夫·费因斯演的主角M·古斯塔夫很 大程度上也是以茨威格为原型。在拜读了茨威格的一些作品以后,我对他开始逐渐了解,同时意外地发现原来他本人与我通过他的作家语调所理解的那个茨威格其实大有不同。我一直以为茨威格本人其实更矜持一些,觉得他作品里探索的都是令他向往但却从未亲身经历的东西。不过,事实却恰恰相反,书里的情节或多或少都源 于他自己的人生体验和生活尝试。乔治·普罗尼克:茨威格的作品往往都是在一个故事构筑另一个故事,用忏悔式的自白揭开秘密下面更深的秘密。你的电影里同样出现了几条故事线索先后展开,并且相互交织在一起,这样的处理令人眼前一亮。

韦斯·安德森:在茨威格的短篇里边你可以一次又一次看到那种处理。这个套路可能有一点老套,我觉得像是在康拉德或者梅尔维尔的书里才会出现的东西:某个人遇见了一个有意思的神秘人物,他们产生了些许交集,最终坐到一起推心置腹地讲述自己的经历,后者占据了整本书或者整个故事绝大部分的篇幅。我很喜欢茨威格故事里那种你刚称之为"忏悔告解"的情感,书里的角色也确实如此,他们大多想把藏在心里的秘密和盘托出。甚至他有篇小说题目就叫《灼人的秘密》。总之, 这种处理起到了搭台布景的作用,很好地奠定了情感基调,给读者一种像是把头凑过来围在叙事者周围的感觉。

乔治·普罗尼克:在《昨日的世界》这本回忆录当中,茨威格记录了他拜访罗丹的经过:他看着罗丹开始去雕琢一座未完成的雕塑,完全忘了身边还站着前来参观他工作室的作家本人。罗丹陶醉于他的创作,茨威格则陶醉于他这般忘我的表现。我觉得在茨威格的小说里读者也能感受到他对忘我心境的追求。

《布达佩斯大饭店》海报 韦斯·安德森:这就跟他自己的工作状态一样。他写作时喜欢安安静静、与世隔绝,这是他特别的习惯,我觉得他对宁静的需求与前面提到的"忘我与沉浸"密不可分。我想到了在《情感的迷惘》中,故事的两个主角都与茨威格关系密切,那个在柏林让生活脱离了正轨的学生反映了茨威格生活经历的一个方面。而那位待人有些冷漠的学者,作为丈夫他对妻子隐瞒了许多事情,则代表了另一面。我觉得两个人物身上都有他本人的影子。读《昨日的世界》的时候我一直感觉到有许许多多惊人的事实在我眼前 被揭晓,这点让我感触最深。书里写到了(旧欧洲)生活的方方面面,尽管我们可能曾经在一本本书里读到过,在一部部电影里见到过,但在读过茨威格的回忆录之前,大家对于那个时代还是称不上有多少了解。一些事情我从来都不可能想到过,尤其是作者写道有一天护照成为了往来通行之必需,从作者的角度看,这一变化意义非凡:你突然发现国家的控制介入了原有的生活。

《布达佩斯大饭店》海报 韦斯·安德森:这就跟他自己的工作状态一样。他写作时喜欢安安静静、与世隔绝,这是他特别的习惯,我觉得他对宁静的需求与前面提到的"忘我与沉浸"密不可分。我想到了在《情感的迷惘》中,故事的两个主角都与茨威格关系密切,那个在柏林让生活脱离了正轨的学生反映了茨威格生活经历的一个方面。而那位待人有些冷漠的学者,作为丈夫他对妻子隐瞒了许多事情,则代表了另一面。我觉得两个人物身上都有他本人的影子。读《昨日的世界》的时候我一直感觉到有许许多多惊人的事实在我眼前 被揭晓,这点让我感触最深。书里写到了(旧欧洲)生活的方方面面,尽管我们可能曾经在一本本书里读到过,在一部部电影里见到过,但在读过茨威格的回忆录之前,大家对于那个时代还是称不上有多少了解。一些事情我从来都不可能想到过,尤其是作者写道有一天护照成为了往来通行之必需,从作者的角度看,这一变化意义非凡:你突然发现国家的控制介入了原有的生活。乔治·普罗尼克:我想这对他差不多是晴天霹雳,他失去了出行的自由,再不能无所顾忌地穿越国境。你在电影里描绘了一变迁,我觉得这段处理同样出色,在临近结尾那特别的一幕中,几位主角乘坐的列车最后一次被停下来接受证件检查,这些文书的重要程度此时不言而喻,它们已经成了关乎生死的东西。

韦斯·安德森:你可以看到对于茨威格来说,这一系列形势变化是如何将生 活变成了不能承受之重。不仅仅因为欧洲的每个地方都有他的朋友,他热衷于像集邮一般收集友谊和人脉,还因为他收藏手稿、书籍和乐谱,到处收集与他欣赏的艺 术家有关的物品。可到头来这一切,连同他自己的作品,都被夺走、被毁坏,让他再也无法那样继续从前的追求。读《昨日的世界》的时候,你会看到那些他倾注了生命去的经营和创作,那个他所谓的太平世界,那种正变得越来越优雅,越来越自由,对他有着非凡意义的生活,就那样一下子被抹除得一干二净。

乔治·普罗尼克:茨威格的朋友觉得他在战争打响前一直投身于奇珍异宝的收集,几乎可以说是在为欧洲建造博物馆,一个后花园(某友人语),它们看上去就像是这块广阔大陆在分崩离析之前的玩具模型。

韦斯·安德森:作家在维也纳长大,我猜在那里,艺术不但是城市活动的中心,也是非常流行的东西。我记得《昨日的世界》中的一个细节:维也纳人早晨阅读的日报上刊登着诗歌和哲学文章。而作家和他的朋友定期三五成群地在咖啡馆里碰头。维也纳就是这样一个有深厚文化底蕴的地方,而高雅文化在那里又相当于歌坛巨星,是时下最酷的潮流,最受大众欢迎的东西。茨威格生活的范围是这一切的正中心和起始点,他一直住在那里,直到曲终人散。

本文转自豆瓣网