翁达杰:你是一位在声音和画面剪辑两个领域都卓有建树的剪辑师。你为《现代启示录》这样的电影创作了"声景"(soundscape)。你是什么时候开始对这种声音的景观产生兴趣的呢?

默奇:似乎是与生俱来的,我从有记忆的时候起就一直如此。我对声音的感觉与人不同,很可能是因为我的耳朵张得很开吧;也可能是因为我的耳朵张得很开,然后人们认为我对声音的感觉就应该与人不同吧,所以我就逼着自己如此。真的很难说!有一点倒是不假,每当语言让我挫折的时候,我就把开关转换到音效那一档。如果我不知道某种东西该叫什么,我就会模仿它的声音。那时有一部卡通片,里面的主角是个叫杰罗·麦兵兵(Gerald McBoing-Boing)的男孩,说话都用"boing-boing"的音效而不用词句,他就这样跟父母沟通。我小时候有个外号就叫"沃尔特·麦兵兵"。 后浪出品,《剪辑之道》正封

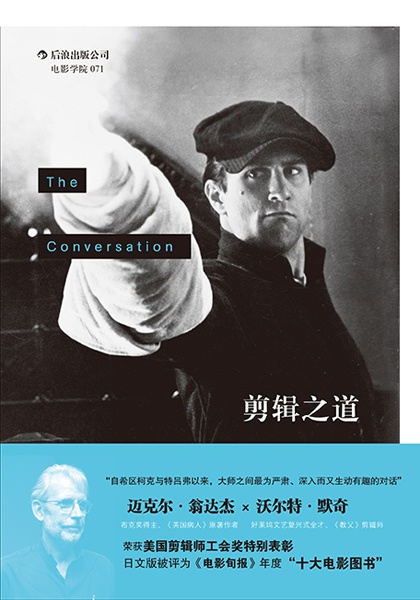

后浪出品,《剪辑之道》正封

大约就在那时,磁带录音机的商业化已经普及。我有个朋友的父亲买了一台,所以我就没完没了地往他家跑,去玩那台录音机。那种狂热简直是对录音机潜力的彻底痴迷和无比沉醉,它整个占据了我。有一天,我终于说服父母买了一台这样的录音机放在家里,因为它可以从电台节目录制音乐,再也不用去买唱片了。结果呢,我几乎没有拿它去录什么电台音乐,而是把麦克风伸出窗外,录起了纽约城的声音。我还曾把一堆金属摆出个什么阵势,用胶带把麦克风粘在上面,然后在金属的不同部位又敲又擦,简直好玩极了!

然后我发现了在录音磁带的胶带实体上进行剪辑的概念,就是你可以把磁带的不同部分分别剪断下来,重新排个顺序再粘回去。你可以在不同的时候录制不同的声音,然后把它们前后排列在一起;或把中间的去掉;或者把磁带上下颠倒过来,这样播放时声音就是倒着放的;或者把磁带正反面翻转,播放时就有闷声闷气的效果;或者是以上各种方式一样来一点,任意组合。

翁达杰:那么五十年代欧洲的音乐思潮,如"具体音乐"(musique concrète)是不是给了你不少的灵感?

默奇:那是当然的。有一天我放学回家打开收音机,调到古典音乐台WQXR。当时的节目正进行到半中间,扬声器里流出的声音让我感觉后脑勺上汗毛倒竖,我马上打开录音机,后面的大约二十分钟我边听边录,完全被听到的声音钉在地上动弹不得了。原来,我听到的是皮埃尔·谢弗(Pierre Schaeffer)和皮埃尔·亨利(Pierre Henry)的录音,他们二位正是"具体音乐"的早期实践者。我从他们的音乐里听到了类似于我自己一直在鼓捣的那种东西:使用日常的声音,有节奏地重新排列它们,从而用磁带创造出一种音乐来。那时在法国,人们去音乐会往往会看见一个带着轮子的巨大扬声器被推上舞台,会有人出来把磁带录音机打开即兴录制一段。然后听众就会坐在那儿耐心地听这段曲子回放,到了结尾的地方大家就都鼓起掌来。这就是未来啊!

翁达杰:你那时才多大就接触到了这些?

默奇:我那时十岁、十一岁吧,差不多那个年龄。我发现竟然有其他人在做跟我一样的事,那感觉真是令人陶醉。之前,我一直以为这只是我个人的奇怪癖好而已,但突然间它变得合情合理起来,因为这世界上有成年人在很认真地对待它。我感觉自己像是漂流到荒岛的鲁滨逊,突然在沙地中发现了星期五的脚印。

《现代启示录》海报

《现代启示录》海报

翁达杰:那些东西基本上都是具有艺术性结构的纪实录音吧?

默奇:那是早期的取样音乐(sampling),技术上还处于原始阶段。奇怪的是--现在想起来有点奇怪--我并没有一直尾随下去。到十五六岁的时候,我开始把所有那些狂热都看作是青春期到来之前的躁动。我觉得现在我要认真对待生活了,也许我要当个建筑师,或者海洋学家什么的吧,我还想当个……当什么呢?直到二十岁出头我才发现,那些小时候的兴趣爱好全部在电影里面汇聚在了一起。

翁达杰:象约翰·凯奇(John Cage)那样的人你感兴趣吗?你喜欢他当时创作的东西吗?

默奇:我父亲是个画家,跟凯奇的世界有些擦边。我们会去听凯奇的一些音乐会,我还是比较欣赏那些演出。但我对他创作背后的那些观念更有感觉,就是把微不足道的声音从日常生活的语境中抽取出来,促使人们去关注它、去发现其中的音乐性。这跟我父亲在绘画中的追求很接近:使用废弃物体为原材料,用某种方式组织起来,使得人们能以新的眼光来看待它们。

翁达杰:你对电影剪辑的兴趣那时就已经有了吗,或者那是很后来的事?

默奇:在约翰·霍普金斯上大学的时候,我们一群人做过些短小的默片,我那时就发现剪辑图像跟我以前剪辑声音有同样的情感冲击力。这很令人激动。你在小说《安妮尔的鬼魂》中对此有过优雅的叙述,你写的是一个医生在手术进行过程中的精神状态:你来到了一个地方,那里时间已经不存在,你奇怪地处于事件的中心,同时你又不在中心;你是正在操作的人,而感觉上你又不是它的发起者,好像"它"不知怎么正围绕着你在发生着,驱使你去帮助它、把它带到世界上来。我在十一岁玩磁带录音机的时候就有那种感觉。那时我不知道如何理解,但我到二十岁时发现,对图像进行剪辑会给我带来同样的感受。后来我去了南加州大学上研究生,那两种东西--声音和画面--终于结合到了一起。

我现在已经活过了大半生。我发现,如果一个人最终从事的是这样的事业,那里面能看到他自己九岁到十一岁期间热衷过的那些事物的影子,那么他获得幸福的机会就会大大增加。

翁达杰:是的,那些事我们始终有兴趣,永远心怀好奇之心。

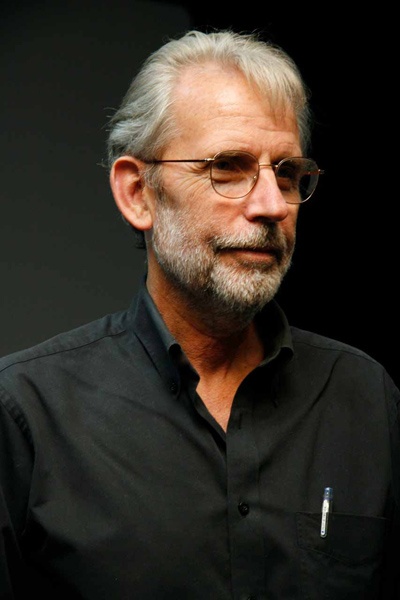

沃尔特·默奇

沃尔特·默奇

默奇:在那个年龄,你对世界的了解已经不少,对事物开始有自己的看法。但你还没变得世故老到,以至于被众人、被别人的所作所为影响,或被自己认为"应该"做的事过多地左右。如果你后来的工作与那时发现的宝藏产生了某种关联,你生命的某种最根基的部分就得到了滋养。在我的例子中肯定是如此。我现在五十八岁,我所从事的工作几乎跟我十一岁时最爱的事情一模一样。

但我在整个青春期的后半段都在想:把声音碎片拼来拼去,这种事不可能是个正经的职业吧,或许我该去当个地理学家,或者去教艺术史。

翁达杰:你真的想过去搞什么自然科学吗?

默奇:倒没有。不过我对科学很感兴趣 -- 我对数学很感兴趣,它是对隐密图案的揭示。而作为一个剪辑师,你要做的就是同时在肤浅和深刻的各个层次上发现各种有规律的图案,至于能深刻到哪一步,就得看你自己了。

事实上,拍摄出来的电影素材永远都比最终影片能用到的要多得多,平均而言会多出二十五倍,也就是说一部两小时的电影会有五十小时的素材。有时候这个比例是一百比一,《现代启示录》就是如此。而电影几乎都是打乱了顺序拍摄出来的,也就是说,在同一天内,你会发现摄制人员一会儿在拍影片的开头,一会儿在拍结尾,一会儿又在拍摄剧本中间的段落。这是为了使摄制的效率更高,但它却意味着必须有什么人--剪辑师--来肩负起一份责任,在那多出来的海量素材中找出最佳材料,并将它们以最正确的顺序排列出来。而"最佳"和"正确"这两个小词含义的复杂程度,堪比整个气象万千的宇宙。

电影剪辑--也可以简单地称作"电影建构"--想要真正发挥功效,就必须找到声音和画面素材中那些隐秘的图案,并好好利用它们。从最理想的角度说,把一部电影建构出来,就是和谐地组合所有那些隐秘的图案,如交响乐中对不同音乐主题的编排与演绎。那是一件无比神秘的事,是一切一切的核心。

一位是蜚声文坛的作家、布克奖得主,一位是享誉好莱坞的剪辑师、三次斩获奥斯卡,当翁达杰和默奇这两位讲故事的大师坐下来,就电影剪辑艺术进行跨度长达一年的交心之谈,便有了这本"自希区柯克与特吕弗以来,大师之间最为严肃、深入而又生动有趣的对话"。

全书以问答的形式展开,讲述了默奇在剪辑《教父》《现代启示录》《英国病人》等重要影片的创作心得。在这些对话中,默奇的剪辑观念、电影观念乃至整体的艺术观念表现得淋漓尽致。跟随其创作轨迹,可以看到他以及同时代的科波拉、卢卡斯这群有才气的胡子拉碴的年轻人,如何从独立制作起步,成立反好莱坞的西洋镜公司,再创作出《现代启示录》这样的里程碑作品。

书中还谈到了文学、音乐乃至易经、梦境等与创作息息相关的"题外话"。无论是电影制作者、影迷,还是小说家等其他艺术工作者,或许都能从中举一反三、融会贯通。

作者: [加]迈克尔·翁达杰

出版社: 北京联合出版公司·后浪出版公司

副标题: 对话沃尔特·默奇

原作名: The Conversations : Walter Murch and the Art of Editing Film

译者: 夏彤

出版年: 2015-2

页数: 376

定价: 45.00元

装帧: 平装

丛书: 后浪电影学院