1948年9月10日,原名Michel Dahmani的托尼·加列夫出生在阿尔及利亚首都郊区的一个吉普赛家庭。而短暂的学校生涯里,一个小学教员买了一个16厘米投影机,小男孩由此被引进了第七艺术殿堂:雷诺阿,卓别林,福特……几近文盲,和所有社会边缘的孩子一样,他的大部分童年是在街上混过来的。而唯有电影是他对这个年代的最闪亮的回忆。

12岁逃婚到城里,他与家里疏远了联系,以擦皮鞋谋生,直到60年代大逃离到法国。

回忆起童年,“我们近500个孩子,生活在大街上,自由自在。讨厌学校,它的大铁门,它的白色。我们不愿被关着。官方以不发放补助威胁那些不送孩子去读书的家庭。失败。随即又试图用牛奶,面粉萝卜奖励那些出勤的学生。再次失败。还是一个老师找到了办法。他给学校报名加入了Jean Vigo电影俱乐部,每周用这个16厘米的投影机发一部电影作教材。我的职业生涯完全归功于这个小学教员。”

托尼·加列夫

托尼·加列夫

14岁逃难到法国,流浪于马赛和巴黎之间。身无分文流落街头的少年开始体验违法犯罪和管教所的生活(他的第一部剧本La Rage au Poing就来自于这段经历)。然而托尼有一个幸运星。他在巴黎的一个教管院的一个投缘的医生帮助他报名了话剧课程。回想起教管院的日子,“那里是国家第一次对我感兴趣,就因为我的叛逆。”白天在大街上,他躲在电影院里取暖睡觉。

1956年的一个晚上,他决定去拜访他的偶像,米切尔·西芒。在这场René de Obaldia的话剧结束后,托尼溜进了这位巨星的后台,随即拿到了一张宝贵的介绍信。在剧场里,“我当时以为这就是电影。当这个炫目的大盒子的幕布拉起,米切尔·西芒真人就在那里,那真是震撼. 观众们离场后,卸装的米切尔扭过头来问我要什么。我回答说,‘我想拍电影。您看有可能吗?’他注视了我好一会儿,然后用这个伟大的声音说,‘当然可能’。”

法国电影史上最伟大的男星之一——米切尔·西芒

法国电影史上最伟大的男星之一——米切尔·西芒

“新兴剧作家”很快决定转向镜头后。1975年,导演了他的第一部电影《La Tête en Ruines》,风格前卫。3年后的《巴黎金舞》是一部从一个母亲和四个孩子的经历来写照阿尔及利亚战争的作品。“这段时期,我迷上了Andreas Baader的故事,我是想着他来拍这部阿尔及利亚革命的电影的。”

1981年,他去西班牙跟格林纳达的吉普赛人拍《Corre, gitano》, 第一次以电影来向世人宣告自己的吉普赛的身份。“失败之作”,导演自己评价,“因为我以一个业余爱好者的眼光拍弗拉门戈的演出;而弗拉门戈是要生活在其中的……我想通过这部电影告诉世人,我是吉普赛。无论一切迫害,一切鄙视,我就是吉普赛。我存在,我们存在着。”

但这远不是最后一部。《王子们》为他赢来了第一次的成功。取材于定居巴黎郊区的吉普赛人的生活,托尼以毫不让步的目光来看待这个贫穷的被遗弃的群体。本片对导演自己是一记心灵重击。

接下来的一个时期,托尼的镜头暂时性的离开了吉普赛世界。1985年,他编导了《出发街》,讲述少女Clara离家出走,在流浪中找寻父亲的影迹的故事,尽显导演玩世不恭的天性。1988年,他以一部《别哭我的爱》来回敬周遭指责他只拍社会边缘人物的人们。托尼惊人的变为感情画匠,描绘了一个电影放映员爱上一个女演员的童话。1990年,《Gaspard et Robinson》,以流浪中的一个货车司机和一个年长弃妇的友情为主轴,可以看作是一个探讨失业问题的社会喜剧。

两年后,托尼·加列夫终于回到吉普赛世界,投入进一个他夙愿已久的计划。《一路平安》介于电影和纪录片之间,其目的是向他的人民音乐朝圣,其起点就是印度。队伍规模有限,征程一年,他们跨越了众多国家:埃及,罗马尼亚,匈牙利,法国,直到西班牙的安达鲁西亚,甚至北非为终点。这个漫长的旅途某种意义上来说是溯源茨岗(生活在匈牙利,罗马尼亚的吉普赛的称呼)文化。导演借电影用一切途径推广茨岗音乐。千年历史。

“对我来说这个片子是一部赞美诗”,导演真切地说,“是一部用音乐来连接所有茨岗人的电影。”

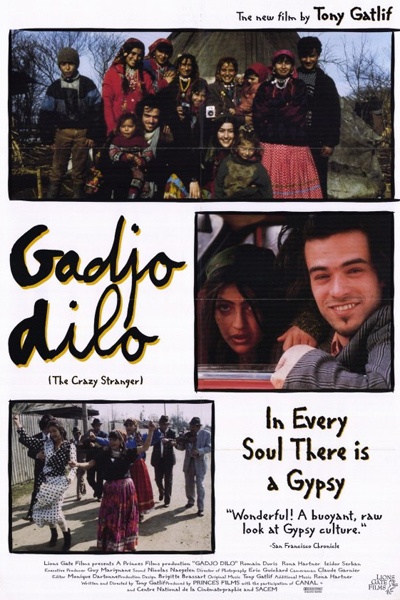

94到96年,托尼拍摄了一部悲剧和两个艺术纪录片。1997年,继《王子们》和《一路平安》后第三部献给吉普赛的影片诞生:《只爱陌生人》。这是一次巨大的成功,从观众和所有参加的影展里得到了热烈的好评和回报。

《只爱陌生人》海报

《只爱陌生人》海报

然而,99年的《我是一只鹤》没有受到好评。题材讲述无证游民和外来移民,导演在电影创作的形式和本质上都是一次冒险。片中传达的那种完全的自由恰恰干扰到了大部分观众的意识。他让一只鹤说人话,而且还自称是阿拉伯人难民。一些观众大呼天才,有诗意,同为反享乐主义者;而另一部分人则认为其幼稚,无知。

2000年,《复仇者》登上银屏。影片的构思其实久于1981年导演在马德里拍摄Corre Gitano (吉普赛人快跑)。拍摄面临的最终问题,也就是《复仇者》的赌注:如何将一种感觉得到,生活得到但是看不到的东西拍摄成电影画面?托尼将弗拉门戈通俗娱乐的外衣揭开,找到了答案。成果是一部质朴的电影,音乐和舞蹈魂魄相连。情感无处不在,沁透Vengo的每一寸肌肤。影片如成功的表现出安达鲁西亚的南部精神,尤其要归功于主演著名弗拉门戈舞者Antonio Canales。“我跟Antonio说:不用演戏,你就是弗拉门戈。”

《复仇者》拍的是安达鲁西亚的深远的南部,那里的社会至高无上的荣誉观念大到可以让人拿起匕首。这是一部从头至尾充斥着死亡意识的悲剧,片尾那一组几乎凝滞的画面作为终结。“我厌恶电影中的谋杀情节”,导演解释说,“但对于《复仇者》,我别无选择。悲剧结尾是唯一的可能。‘复仇’是一种南方传统的情节。它隐匿在这种文化中,同‘嫉妒’一样显而易见并且根深蒂固。我就是这种文化中长大的,我一直不断的尝试将它透视到银幕。”

2001问世的《摇摆吉普赛》是一部可以拿来看也可以拿来听的电影。这里边唱主角的是Jazz Manouche马努什(吉普赛茨岗人三支里的一支,亦为一种吉他音乐风格)爵士乐,创始人就是Django Reinhart。故事情节不复杂,甚至会被认为过于简单,但是人生何尝不正是由无数微小的平淡无奇构成的。相识,同乐,围在一团篝火一张桌子周围以音乐和舞蹈来交流,分享幸福和苦难。

“太不可思议了!!!”这是托尼·加列夫对于他的《流亡者》入选2004年戛纳电影节的感叹。他急切的在等待中熬过四月,终于确定入选,五月他来到了戛纳。其实这不是他第一次踏上这片红地毯。1993年的那部《一路平安》已经给他抱回了一份“另类视觉奖”。五月19日,他领着主演Lubna Azabal和罗曼·杜里斯,一只乐队伴随剧组,领着整个会场小跳了几步摇摆舞。弗拉门戈,派队和狂喜撞击了一下礼仪僵硬的红地毯。

“这部电影不是源于一个创意,而是来自我自揭伤口的欲望。我用了43年的时间才回到自己童年的这片土地,阿尔及利亚,徒步,汽车,火车,飞机,轮船跋涉了7000公里,5万5千米的胶片。”

《流亡者》剧照

《流亡者》剧照

八月28日,这部《流亡者》上映。罗曼·杜里斯第三次成为托尼镜头下的男主角,他说到:“为了托尼·加列夫,让我从半空中往下跳我都干。我对他如此信任,签他的片约都不用先看剧本。”

《流亡者》说的是两个年轻人寻根的故事。影片情节跟导演自身的经历紧密相连。“我母亲是吉普赛,父亲是阿拉伯人,我出生于阿尔及利亚,少年时便离开了它。我一直都畏惧拍这样一部电影,害怕去重新揭开那未结疤的伤口。我用了很多时间。但现在,我想时候到了,我正开始用平和的心态看待自己的出身。”电影原声大碟跟他的别的主要作品一样同步发行。她错综复杂的穿插着画面和人物故事。音乐向我们诉说着主人公的思想和感情。“音乐是至关重要的一个东西。没有她,我想我无法存在,从我还是个孩子起就如此。不论宗教的意义,音乐代表着亡人和生者之间的唯一纽带。她带来感情巅峰上的欢愉,痛苦,忧愁和爱。”

本文原载于新浪博客