即便在“法国新浪潮”如火如荼的年月里,雅克·里维特也被视作一个“被诅咒的电影人”。这样的称谓几乎是一把双刃剑——透过这称谓,我们可以想见一个影像领域的梦想家要付出多大的代价才能拍摄他心中的电影;然而同样因为这称谓,他在漫长创作历程中过多地遭遇了误读,甚至低估。

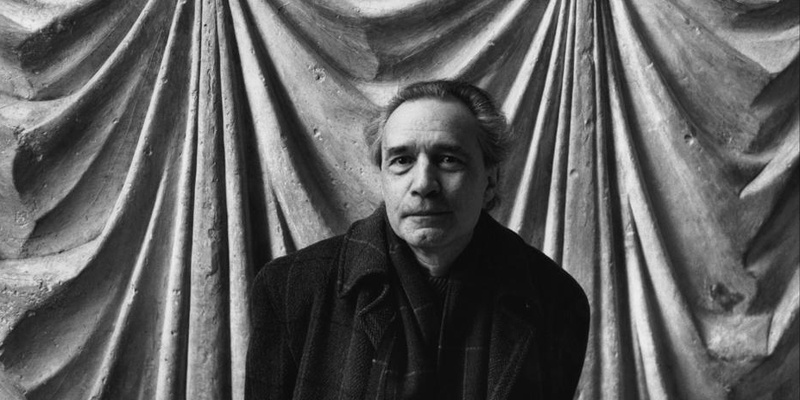

雅克·里维特生活的棋盘与符号的迷宫

雅克·里维特生活的棋盘与符号的迷宫

作为“新浪潮”中流砥柱的《电影手册》五虎将之一,里维特因其毕生远离商业性的“艺术纯粹”而著称。他的同伴中,特吕弗带着闲愁和感伤回归了他曾口诛笔伐的“法国优质电影”传统,在他英年早逝前的十年里,为法国电影票房贡献了半壁江山。天才逆子戈达尔在1968年的风暴中拥抱了政治,和主流电影界渐行渐远,终至决裂,现在,他如一个传说中的符号般神隐在瑞士的青山绿水中。夏布洛尔多年如一地沉湎于神秘主义,并始终带着讥嘲的、不信任的眼光打量布尔乔亚阶层,尽管后者是他的电影的主要消费者。侯麦,理性谈风月的侯麦,四十年来如工笔画大师般描摹着那些困于情爱迷宫的男女以及他们灵魂深处危机。

刚刚度过80岁生日的里维特,依然是一个难以被定义的作者。他的作品如《塞琳和朱丽去航船》、《不羁的美女》、《六人行不行》等,总是笼罩在莫可名状的光影中,充满了雾霭般暧昧的谜团和符号。在他的影片中,巴黎是一场以生活为棋盘的棋局,或是一座关于符号的迷宫。他钟爱的主题总是抽象得让人望而生畏:有关剧场的隐秘吸引力,有关联起“表演”与“存在”的细线,有关艺术家创作过程中的“秘密之花”等等。

不过,他的作品其实并没有那么难懂,也没有太多神秘。如果存在一个公式,那可以总结为:叙述始终迷惑,表演是场游戏。

“我的粉碎机将小说捣碎”

戏剧和文学是通向里维特电影的两把钥匙。他心仪戏剧演员,能够出现在他镜头的男女主角们,都曾排演过莎士比亚、拉辛和皮兰德娄。在1973年的《塞琳和朱丽去航船》中,女主角们被困在一间闹鬼的房子中,不期而遇了一场哥特式的情景剧,故事如螺旋般展开,循环往复,是结局也是开局。很显然,里维特的灵感来自亨利·詹姆斯那些最为人称道的鬼故事,而电影最后呈现的面貌,借用科克托的一句名言,仍是一只在自己基因家谱里歌唱的小鸟。这可说是典型的“里维特模式”——他“借来”了一些故事,并非改编,而是转述,在讲述中,这些故事被赋予了新鲜的血肉,并被打上了专属于他的烙印。

雅克·里维特

雅克·里维特

新片《别碰斧子》无论叙事或影像,仍延续着里维特的一贯风格。波旁王朝复辟时期的巴黎,历史的舞台上,一场烈火爱情的戏剧华丽上演。多情的男人猝不及防地闯入了一个美艳女子的生活,他们四目交汇又擦身而过,上流社会的封闭客厅成了火星四溅的战场,一处情感的交战场。故事的原作是巴尔扎克在1833年创作的小说,里维特竭力忠于原著在文本方面的风格:“对于巴尔扎克写作的精华,那些描写、那些冗长而复杂的句子,我都保留了下来。”他不认为自己“改编”了小说,他说:“我不喜欢这个词,这个词意味着我在解释原作。”作为替换,他提议用“浓缩”这个词。“我带着我的粉碎机将它的情节捣碎,进行了重新提炼。”

放任自流的电影

多年来里维特一直秉承一条信念,即故事本身仅是电影创作的托辞,而非本质。比如此次,最初让他有创作冲动的,是他想让一对自己喜欢的演员——珍妮·巴利巴尔和纪饶姆·德帕迪约——凑在一起演对手戏。前者与他合作过《六人行不行》,后者主演过雷奥·卡拉克斯的《波拉X》。“我很好奇,他们俩在一起会有什么化学反应。”

巴利巴尔这样评价里维特:当他在执导电影的时候,往往有一个演员会成为“导演的特使”,“特使”统领其余演员并主导影片。在《六人行不行》中,男主角塞吉·卡斯特里图是“特使”,他在片中的身份是一个剧团的老板。“在拍摄《别碰斧子》的时候”,巴利巴尔说:“我因为角色的关系,成为了特使。因为我饰演的角色至少在一开始的时候,在她的生活圈里长袖善舞,类似‘导演’。”

对演员的“放任自流”,这又是里维特的一大特色。从1969年电影《疯狂的爱》开始,他就放弃了对演员的控制,任由演员们通过相互配合完成电影,他对于演员的充分信任几乎让人感到费解。“大多数情况下,演员必须说服导演听一听我们的建议”,巴利巴尔说:“但是雅克却截然相反,他甚至会说:‘对于电影,演员比我要懂得多’。”在她看来,里维特这套哲学的妙处在于:把一些人放在一间房间里,让潜意识引导意识,让所有人忠实于内心,忠实于事态发展,看看到底会发生什么。也许就是因为这样,里维特那些动则长达3、4个小时的作品,未必让人觉得冗长,却有一种近似催眠的力量,让观众恍觉眼前的所有起伏和纠葛都顺着自己的意识流淌而出,仿佛,正在看一部自己脑海中的电影。

雅克·里维特

雅克·里维特

“如果多看些影片,他们的作品说不定会更好”

里维特在影迷中的大受推崇,不仅仅因为他的作品,更因为在创作电影的同时,他本人是一个模范的电影迷。和特吕弗、戈达尔等人一样,里维特所受的电影教育,来自巴黎电影资料馆,他们那一代人被称为“资料馆的孩子”。即便从评论家转为创作者后,他依然保持着“贪婪”的观察。在1998年接受的一次采访中,性情中人如他,一张“大嘴”评点了自弗里兹·朗至今的几代电影人。他大胆地非议了被供在神坛上的布列松,也三言两语又一针见血地揶揄了文德斯、王家卫、卡梅隆和吕克·贝松等“文化偶像”。这篇快人快语的“谈艺录”在影迷中被引为经典,或许也是笑谈。但全文最为触动人心的,是他在开始时的一段自白——

“我看了大量的电影,我不愿错过任何一部。看一些年轻导演的电影,你会觉得电影史对他们来说起始于1980年代。如果多看些影片,他们的作品说不定会更好点。所谓看得太多会有受到影响的危险,是十足的白痴理论。事实上,正是因为看得太少,才会有被影响的危险。看得多了,就能够选择你希望被其影响的影片。有时候这样的选择也许不是有意识的,但生命中总有一些事物远比我们自身更有力,更深刻地影响着我们。科克托曾说过:‘模仿吧,个人的东西终将浮现出来。’总是要试着这样做啊。”

无论在生活中还是在电影圈,里维特都已是十足的老人了。虽然目前他没有计划像侯麦那样宣布退休,但不得不承认,他,以及他们那一代人,和电影文化的牵连已经日渐淡漠。可这个寡言的固执老头,仍倔强地声称不愿回顾过去,他仍然雄心勃勃地探索着影像表达的可能性疆界,在他的创作理念中,唯一可以确定的只有“不确定”:“我想要尝试一些和我以往电影不同的东西。尽管很不幸,我不可能总是成功。”

原载于文汇报