日前,美国DVD厂牌“Shout Factory”推出德国导演沃纳·赫尔佐格(Werner Herzog,又译为“荷索”)的限量版蓝光套装,定价160美元,共13碟,收入他的《玻璃精灵》、《沉默与黑暗的世界》、《陆上行舟》等16部作品,全都是首次以蓝光形式发行,由1970年的《侏儒流氓》到1999年的《我的魔鬼—克劳斯·金斯基》,大量早期代表作悉数涵盖。独立文化网站Indiewire的撰稿人James Rocchi借此机会对这位已年逾古稀的老导演进行专访,听他回顾自己的电影人生。

一个镜头,十一天的等待

Q:我知道你绝非是个过分自恋、恋旧的人,但借着这次发行蓝光,也不妨重新审视一下这些作品,或许还能从中看出些新东西来。

沃纳·赫尔佐格、史蒂夫·茨恩、克里斯蒂安·贝尔(《重见天日》,2006)

沃纳·赫尔佐格、史蒂夫·茨恩、克里斯蒂安·贝尔(《重见天日》,2006)A:坐在家里,看看自己以前拍过的作品,这样的事我绝对做不出来。除非是去参加某些作品回顾展,到一个崭新的国家,和一群崭新的观众一起观看我的旧作,倒让我比较有兴趣。比如说,我一直想知道巴西人为什么那么喜欢《卡斯帕·豪泽尔之谜》(Kaspar Hauser - Jeder für sich und Gott gegen alle),那真是很神奇。你知道,巴西人很热情,他们是触觉型的,跟你说话的时候喜欢抓着你的手腕,或是抱着你的肩膀,全是肢体接触、汗液。但忽然之间,出现了这部非常安静、内敛的电影—《卡斯帕·豪泽尔之谜》,巴西人为之疯狂。在巴西的时候,出租车司机都爱跟我聊这片子,他们全都认识我,知道我是这片子的导演,都见到过我的照片。

Q:究竟为什么巴西人对这片子那么着迷?

沃纳·赫尔佐格

沃纳·赫尔佐格A:真是件很神秘的事,但我尝试着去理解。再举个例子,《玻璃精灵》(Heart of Glass)就是部非常巴伐利亚式的电影,节奏相对缓慢,全部演员都在被催眠的情况下演出,结果就是北欧人全都为之疯狂,我去斯堪的纳维亚时,他们只跟我聊这部电影。

Q:你以前说过,在你年轻时,直到17岁才第一次真正使用电话。你的孩提时代和所谓的现代媒介没有发生多少关系,接触的电影和音乐也不算多,可能就是和书本接触比较多吗?

A:书本接触得也不多。母亲会把书里的故事念给我们兄弟姐妹几个听,还有周围邻居家的孩子也都聚在一起。我们小时候生活在巴伐利亚乡间,非常偏远的地方。一到晚上,周围农家的孩子都会聚在我家的厨房里,听我妈给大家伙念书上的故事,比如《小熊维尼》,那些书都是美国国际援救组织空投的爱心包裹里装着的,真要为“马歇尔计划”三呼万岁!

Q:这次的蓝光套装中,有十部电影配了评论音轨。我看《玻璃精灵》时听你提到,那个壮观的雾海的画面,你花了11天才拍成。

A:是的。

Q:在《陆上行舟》(Fitzcarraldo)里也有场戏,金斯基(Klaus Kinski)把一沓钱扔进水里,一条很大的鱼把钱吃了下去。你在评论音轨里说,你连续 11 天,每天凌晨三点起来拍摄,才拍到这个镜头。

沃纳·赫尔佐格

沃纳·赫尔佐格A:是吗?两次都花了11天才拍成?那估计就是这样的吧,11天确实够长的,但我如果那么说,肯定有我的根据,可能是来自拍摄日志什么的。只要是电影需要,再长时间我都愿意花。

Q:《陆上行舟》的评论音轨里你还提到,某场戏有五千名群众演员,但你没有助理导演,也没有电喇叭,全靠自己一人搞定,怎么才能让他们听话?

A:听话,这词用得太对了!当时我就像是只牧羊犬,那纯粹是体力劳动,来来回回地跑,看见有谁不认真的,就跑过去告诉他们:“再过20秒我们就要开拍了,请大家认真点,集中注意力。”我手里没有电喇叭,身边也没助手,所以我只能告诉群众演员:“呆会儿我会站在摄影机后,脱下我的汗衫,拼命在空中挥舞,那意味着我们已经开始拍摄了,你们做的一切都会被永远记录下来,每一个人都会出现在电影中。”这样的话我要反复说上许多遍,一组组说过来,感觉真的就像是一条牧羊犬在看管一大群羊。

“我的电影总能让演员发挥出他们的最佳水平”

Q:克劳斯·金斯基的表演才华和他的怪脾气可以说是不分伯仲,在《陆上行舟》里,他的演技发挥到了极致,这和你善于跟他打交道有很大关系。

A:既然做了导演,你就得学会跟演员打交道,这是没办法的事。我想也不仅仅是金斯基,我的电影总能让演员发挥出他们的最佳水平,你可以想想《坏中尉》(Bad Lieutenant)里的尼古拉斯·凯奇,他演得比他当初拿奥斯卡奖那次还要出色。还有我最新的这部《沙漠女王》(Queen of the Desert),到时候你可以看看妮可·基德曼的表现,我对她是非常满意的。

Q:说到新片《沙漠女王》,主演阵容包括妮可·基德曼、詹姆斯·弗兰科、罗伯特·帕丁森、达米安·刘易斯等,比你以往的电影都更加“星光熠熠”,对导演工作来说,这是否也带来某些改变?

A:我不觉得。在我的电影里,明星也只是普通人,之所以找他们,并非看重名气,而是因为他们最适合这些角色。反过来,他们也很清楚,在我手下工作有种安全感,知道我会很好地引导他们,帮助他们发挥出自己最好的水平。因为我就是干这个的,这就是我的吃饭本事。

沃纳·赫尔佐格

沃纳·赫尔佐格Q:《陆上行舟》里有句台词,“受人尊敬的结果就是,我破了产;河里才是我应有的归宿,顺流而下。”我想请教你,目前这一人生阶段,你觉得自己处在哪个位置上?受人尊敬还是顺流而下?

A:我一直就在河里,从没离开。

Q:此话怎讲?

A:一直以来我都脚踏实地,兢兢业业,奋力拼搏。受不受人尊敬,这我反倒不很在意。比方说前不久剑桥大学邀请我去,说要给我颁荣誉博士学位,但我拒绝了他们的好意。

Q:因为你在拍电影,没时间过去?

A:不是因为我不是这种人,不适合这么受人尊敬。(笑)你想想,那根本就不适合我!“赫尔佐格博士”

Q:我倒觉得,相比某些获得过这一荣誉的人,你得这个头衔,更实至名归。

沃纳·赫尔佐格

沃纳·赫尔佐格A:你说得不对。我不适合这种头衔,因为我非常反对这种学术界的东西,尤其是电影教学方面,所以我才会建了自己的“无赖电影学校”(译注:Rogue Film School,2009年由赫尔佐格建立,采用小班培训方式,每期仅开课4天,不定期开班,费用为1500美元,由他亲自授课),那和世界各地盛行的电影学院式教育根本是反其道而行。他们教的那些电影理论和实践,完全就是一种毁灭,电影中仅有的那些许诗意的火焰,都被他们给掐灭了。

《陆上行舟》海报

《陆上行舟》海报“电影,就应该这样拍才对”

Q:蓝光套装内附的小册子里,你谈到当初拍摄《沃切克》(Woyzeck)的经历:“拍摄这部电影,我只用了18天,从开始剪辑到出最后成片,更只用了4天。电影,就应该这样拍才对。”你在学校里教给学生的,也是这样的创作理念?

A:这不一定适用所有电影,但关键在于我当年开始拍电影时,全靠打工挣钱投进去。我还在念高中时就已经去钢铁厂当夜班电焊工了。所以我很早就懂得金钱的价值。我要告诉学生的就是:在钱的问题上,你必须尽可能自力更生,千万要小心谨慎。拍摄周期尽可能要短,否则成本就居高难下了,后期工作也要速战速决,千万别一个月一个月地拖下去。我见过不少年轻导演,沾沾自喜地告诉我:“那部电影我拍了三年半,积累了800小时的素材。”听到这种话,我的心情都会变糟,他们根本就不知道自己在做什么。还有人吹嘘自己花了一年半时间做剪辑。要知道,将来真的进了这一行,根本不会有人允许你花那么长时间剪片子,因为那都是钱。我可以举个极端的例子,当初我拍《凝视深渊》(Into the Abyss),那么复杂的一个故事,牵涉到两名罪犯、三名受害者、五个案发现场,我拍的素材还不到 10 小时,剪辑只用了一星期。

Q:我一直有这样一个疑问,当电影完成之后,它就脱离了创作者的掌控,观众怎么看待它是他们的事,艺术家不再拥有这件作品。你觉得呢?

A:问题对我来说太复杂了,电影拍完,我也不知道究竟会被什么人看到,只知道我的作品确实能让人有所触动。这一点我是有证据的:这套蓝光碟开始上网销售后,十分钟不到,就卖出去一百盒,至于究竟卖到哪些国家去了,那就不知道了。我也不清楚如今的小孩子会怎么看待我的电影,他们是伴随手机成长起来的一代,而我是 17 岁才打了第一个电话。彼此的人生背景大不相同。巴西人会怎么看待我关于科威特大火的电影《黑暗之课》(Lessons of Darkness)?对此我也没有答案。看着这样一大盒子碟片,感觉这就是块厚砖,人能站在这石头上面。

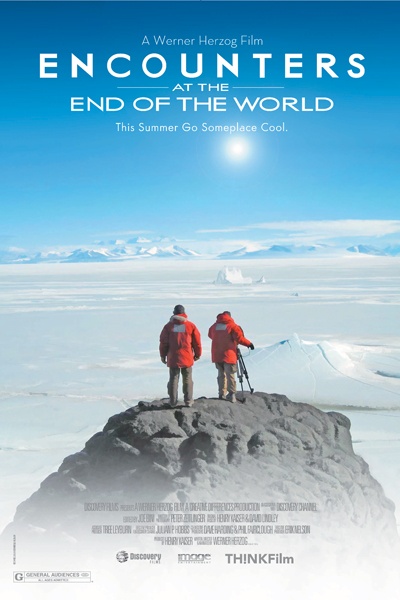

《在世界尽头相遇》海报

《在世界尽头相遇》海报Q:这也是实体介质的好处,拿得起,摸得着……

A:相比云媒体或网上下载,我还是更喜欢碟片这种介质。

Q:去年的《侠探杰克》(Jack Reacher)里,你当起了演员,演个敢于咬掉自己手指的俄罗斯黑帮,还有2008年那部讲打扑克的喜剧片《大赌局》(The Grand)里,你也演个德国赌棍。为什么会演这些电影,仅仅因为好玩?

A:不光是“好玩”,还有对于电影深深的爱。所有一切和电影有关的事—编剧、导演、剪辑、配乐,甚至经营电影学校,我全都喜欢。当然,我接角色的时候也很挑剔,比方说,如果有人找我演个睿智的老法官,我就不会接。我想演的都是反派中的反派,最叫人不寒而栗的恶棍。这方面我很擅长,我善于让人感到害怕,而且好像越是能让人害怕的角色,我拿到的片酬也越高。

Q:真没想到拍电影还有这样的好事。

A:确实,做梦也想不到还有这样的好事。

原载于外滩画报

作者:韦伊