庭上怒汉

1957年,亨利·方达手握《十二怒汉》的版权,需要一个导演把这剧本搬上大银幕。他在纽约见过吕美特上表演课,于是决定和这个在CBS和NBC拍过几百集电视节目和连续剧的导演合作。

《十二怒汉》,吕美特的第一部剧情长片,剧本梗概如下:庭审一桩疑点重重的少年罪案,陪审团的11人认为孩子有罪,而唯一一人持“合理怀疑”的态度,在两小时的庭歇间隙,他说服了其他人,没有慷慨激昂地声张正义,而是拨开偏见的阴云,唤起每个人内心对生命的尊重。两个小时,一个场景,只有对话交锋,把12个人的出身、性格、态度、内心起伏交代给观众,这考的是新手导演的能力、更是自信。亨利·方达对因陋就简的布景诸多不满,而吕美特以电视人的精打细算拍完了电影,只耗资35万美元。可惜发行方联艺公司好大喜功,安排这电影在复活节全面公映,结果在曼哈顿那些能容上千观众的大影院里,门庭冷落地只有几排观众,一周后影片惨淡下线,连拍摄成本都来不及收回。《十二怒汉》的声名是时间成全的,它成了一部诠释美国司法精神的教科书式电影——“在有限的空间里展示了一个时代”。

西德尼·吕美特

西德尼·吕美特

法庭,是日后经常出现在吕美特电影里的场所,他以电影审思世人习以为常的正义和罪过、背叛和坚守。吕美特最为人熟知的电影——《十二怒汉》、《大审判》、《夜落曼哈顿》和《判我有罪》发生在法庭上,《突击者》是与审讯有关的故事,《热天午后》是黑色幽默的荒唐罪案,《冲突》深入了司法系统内部的败坏,在这些电影里,人们理所当然地以为正义在良知和道义的追问下变得不那么牢靠,“生命”二字珍重,当我们谈论“正义”的时候,我们在谈论什么?

电视风云

拍摄于1976年的《电视台风云》是吕美特一生最重要的电影,他从电视行业出道,亲历美国电视业的黄金时代,见证了这个行业的繁荣与疯狂,这部《电视台风云》既是“独步当时”的冷静反思,也在几十年后的今天,仍然佐证着美丽新世界的闹剧和悲剧。

要从吕美特的入行说起。二战结束后,他从远东战场的雷达兵部队退役,回纽约起先是做话剧导演,1950年他被CBS录取,成了悬疑剧集《危险》的导演。到1953年,他同时在CBS和NBC做三档节目,三年里拍了200多集节目和电视剧,是最高产的年轻导演之一。电视台严酷的生存环境逼他养成了速度飞快的拍摄技巧,《十二怒汉》拍了19天,花费35万美元,即便是跑了一百多个外景地的《城市王子》,他也只用52天拍摄,成本不超过860万美元。恪守时间,恪守成本,坚持小成本,多快好省,这些在电视台养成的职业习惯陪伴他到老,是以,当同辈导演纷纷被产业和时代无情抛弃后,他能活到老拍到老,到2008年还完成了新片《在魔鬼知道你死前》。

西德尼·吕美特与阿尔·帕西诺(左)

西德尼·吕美特与阿尔·帕西诺(左)

1976年,吕美特从电视转入电影业第20个年头,他从巅峰开始,经历过一次低谷,而这一年的《电视台风云》会成为他职业生涯里真正的华彩。《电视台风云》是从喜剧滑向闹剧,闹剧的终点是悲剧,吕美特口气戏谑,以插科打诨和尖锐讽刺武装了他内心的悲伤与苦闷。电影里,被收视率压迫得前途无望的主播,在节目里大发厥词,却意外造成收视率暴涨,并且他在电视上越疯狂,收视率越疯长,那个年代极度压抑且道德失衡的美国社会,显然认可这种疯狂。电影的结尾,收视率的战争还在继续,主播被戏剧性地枪杀在直播现场,画外音响起:“这是霍华德的故事,这是第一个因为收视率低而惨遭杀害的案例。”吕美特在这电影里贡献了一句留给电影史的经典台词:“我已疯狂至此。我忍无可忍。”电影热闹得好似狂欢节,思考是透彻心肺的冷:真实是什么?新闻是什么?电视人是什么?电视是什么?当媒体的权力可以泛滥地渗透进日常,道德又是什么?

当年有评论挖苦,说这片子妖魔化了电视,是电影人对电视的羡慕嫉妒恨。以这话评判吕美特,是狭隘了,电影成就了他的地位,而他对于电视业则怀了哀切的深情。

1995年,吕美特出版了他的自传《拍电影》,书里写道:“我认为电影最好的风格不是被‘看’到,而是被感受的。”“能用胶片拍出来的效果,我用高清同样能做到。”1999年翻拍完卡索维茨的黑色电影经典《葛洛利》后,吕美特一度回归电视业,在2001年他甚至担任了美剧《百米大街》的执行制片,这部为有线电视网制作的涉案剧拍了两季。高龄没能阻止他工作,他以75岁高龄在电视业二度创业,直到七年后,82岁的他又一次拍起了电影,在《判我有罪》里重拾他驾轻就熟的庭审题材。

活着

正与邪,生与死,是悖论也是矛盾,法场即是人生,吕美特曾说:“我的电影关心的是个人的心理危机,在残酷现实挤压下的心理波动。”所以他着迷于审判室,着迷于那些在强大压迫下听凭直觉和良心寻找答案的普通人,他感兴趣的是处在危机——尤其是道义危机下人的精神状态。

他关心意识与潜意识的漩涡和深流,所以他欣赏阿伦·雷乃。1964年的《典当商》是吕美特作品中被忽略的杰作,其实是他本人最满意的作品。那时吕美特锋芒正盛,影像风格炫目、强烈、直接,他借鉴了雷乃在《夜与雾》和《广岛之恋》里频繁使用的闪回技巧,试图把观众带进典当商的潜意识里,集中营的梦魇记忆像影子似的尾随着生活,回忆和现实、意识和存在融化了彼此的边界。这是美国影坛最早以幸存者的眼光反思大屠杀的电影,以今天的眼光看,它的光芒本不该被《十二怒汉》遮蔽。

《十二怒汉》CC版海报

《十二怒汉》CC版海报

在吕美特的电影里,人物内心的无限黑暗与光明是比法律裁决的正义更重要的东西。《十二怒汉》里,陪审团里每个人的前尘往事从被压抑的昏暗角落里浮起。《突击者》里,粗暴执法的警探原来是被往事困住的囚徒,他以暴制暴地审讯嫌犯,却不断地召回自己痛苦的回忆。以及在惊世骇俗的《恋马狂》里,试图解开恋马男孩的心结的心理医生,渐渐放出了自己的心魔。《冲突》是关于一个坚强又孤独的赤子,阿尔·帕西诺在吕美特的镜头下,成了1970年代美国的西西弗斯。

权力、制度、公义,吕美特梳理这些宏大的概念,是为了把理解和关切投给每一个卑微但具体的“个人”,他不肯原谅我们这个世界的黑暗与悲凉,是为了在黑暗悲凉中找到“人”的尊严之光。

他在82岁时拍摄了《判我有罪》,影片改编自美国司法史上最漫长的黑帮刑事审判,方寸之间的庭审戏,年过八旬的吕美特拍来依然游刃有余,但这次的主角不是法官,不是律师,也不是法律本身,而是自我辩护的黑帮大哥。他做过恶棍,可也是一个传统的西西里男人,坚守着老派的血性和情义,他矛盾,真实,生动,法庭的战场刀光剑影,而最终触到普罗们内心敏感地带的,是这位老大散发的传统道德的光芒。于是,这电影染上了浓郁的乡愁——这是一个八十岁老人惆怅伤怀的姿态。

舞台

他出生在费城,2岁随父母来到纽约。他的父母是讲意地绪语的犹太人,一对流浪艺人,迁居纽约后加入了意地绪语剧团。吕美特在剧院里长大,4岁跟着父亲上了台,9岁在百老汇跑小龙套,16岁时演过一次年轻的耶稣。战争中断了他的演艺生涯,把他送到远东战场,成了一个雷达兵。退役后,他先回到了剧场,后来才机缘巧合谋到电视台的工作。

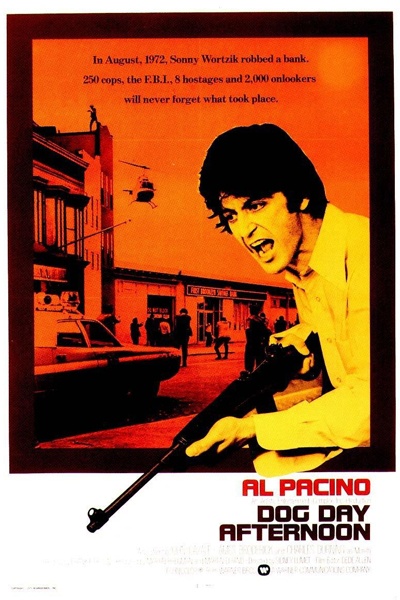

《热天午后》海报

《热天午后》海报

吕美特终究是迷恋舞台。在电视台打拼的最初几年,他最得意的是把尤金·奥尼尔的《送冰人》拍成剧集。那些年里他不曾远离舞台,一边在电视台批量地拍片,得空就回到剧院排戏,导演过的舞台剧里有萧伯纳的《人与超人》、加缪的《卡利古拉》。

吕美特有眼力相准那个年代最优秀的剧作。1960年,他把威廉·田纳西的《奥菲尔斯的下凡》改编成《漂泊者》,主演是如日中天的马龙·白兰度和意大利“国民演员”安娜·玛兰尼。田纳西的原作融合了希腊神话和弗洛伊德学说,确实是吕美特会感兴趣的题材,问题是,吕美特擅长刻画危机中的男人,而田纳西的天赋是写女人,当剧本重心转向女主角时,拍摄就失控了。意大利女人安娜·玛兰尼的个性太过鲜明也太过刚强,她能在罗马街头爆发出能量,但不能适应美国人的舞台排练。《漂泊者》不能挽回地脱离了吕美特的控制,成了一部“没能完成的杰作”,票房惨败。1962年,他把尤金·奥尼尔的《长夜漫漫路迢迢》搬上银幕,这部带着半自传色彩的剧本凝结了奥尼尔的青春、情感和才华,吕美特在拍摄中刻意淡化了电影手段,淡化剪辑,保留了舞台的空间特色,让演员忠实地演绎大段的对白和独白。这部电影里的凯瑟琳·赫本出神入化,堪称是她一生最好的演出。同年吕美特还改编了阿瑟·米勒的《桥上风景》。而吕美特最大胆的一次,是在1977年把《恋马狂》改编成电影,这本书写欲望、信念和迷失的剧本至今被视作惊世骇俗之作,以今天的眼光来看,电影本身是对剧本小心翼翼的复写,它成全的是理查德·伯顿不可复制的表演。

在这些电影里,吕美特努力地把自己隐藏了,他试图在大银幕上忠实地还戏剧自己的面目。这份“谦卑”也恰是吕美特的风格——他迷恋戏剧,迷恋固定的空间,迷恋语词里剖析的人心人情,这些戏剧最本质的东西造就了他的审美,造就了他的电影。

本文原载于文汇报