近来,与日本电影息息相关的名人陆续离世,导演先后有新藤兼人、森田芳光、若松孝二及大岛渚等,均属日本电影界显赫的名字。唐纳德·里奇(Donald Richie)的名声或许没有以上几位响亮,但对海外的日本电影观众来说,曾几何时,他正是最权威的日本电影评论家,甚至可以说是引介日本电影到西方的唯一一扇窗。

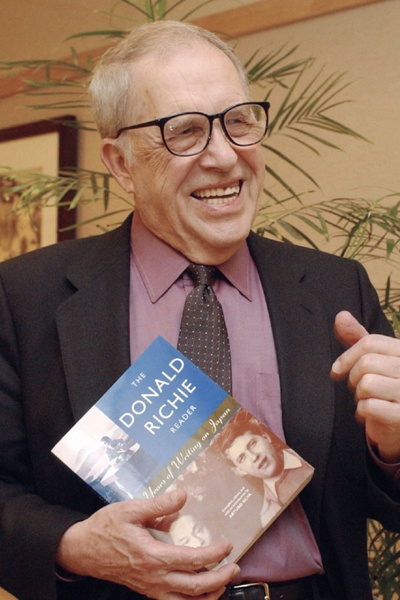

唐纳德·里奇

唐纳德·里奇

日本电影的里奇

我在网上查一番,发觉简体版的里奇译本委实不多。近年出版的有《小津》(上海译文)、《日本日记(上)》(上海译文)及与约瑟夫·安德森(Joseph L.Anderson)合著的名作《日本电影》(吉林出版,该书是第一本向西方世界引介日本电影的著作,历史地位异常重要,但简体译本惹来不少争端,读者可自行察看)。这些当然只能算是里奇著作的冰山一角,而且明显在出版时间上滞后了不少(即使不以英文原著为本,我手上的《小津》中译本其实是1983年台湾艺术出版社的繁体版,那时候名为《小津安二郎的电影美学》)。我想起这种译介上的隔膜,除了历史发展上的现实因素左右外,同时也可以巧合地与里奇的日译工程做一对照和读解。

是的,里奇著作的中译有限,大抵还算不难理解,说到底评论书籍始终市场不大,再加上他的西方视角,与中国读者期望日本文化的东方阅读角度,可能也有注释及期待视野上的差异,以致翻译工程缓慢进展。只是我想说,作为一位二战后即在日本定居的超级“日本通”,想不到他著作的日译本原来也是寥寥无几,那才真是奇事。

唐纳德·里奇

唐纳德·里奇

我想指出的是,里奇在日本及中国遭到的双重冷遇,正好揭示了一种跨文化研究的本质。尽管他曾自言从不介意个人著作的日译化普及程度,甚至开玩笑说得罪了不少日本名人——超级强硬的反中派代表人物石原慎太郎据说就非常讨厌里奇,因为里奇与三岛由纪夫亲近友好,而石原则一直妒忌三岛的才华云云。只是撇开以上的娱乐谈资,里奇所代表的“外人”角度,显然在西方世界以外的影响力,绝对没有想象般巨大深远。里奇对日本而言是来自西方的镜子式的折射,而对中国而言则更属透过西方去认识日本的一种“世界式”论述的双重折射,于是他的作用更加吊诡了——因为我们的重心可以是认识西方的“世界式”论述方法,同时又可以把里奇眼中的日本文化置前,哪一端重要正好因人而异各取所需。

不如就由近年内地出版业兴起的小津安二郎热潮说起吧。严格来说,无论身处何方何地的中国读者,其实一直对小津都感到异常亲切铭心。内地出版田中真澄的《小津安二郎周游》(广西师大)及莲实重彦的《导演小津安二郎》(中信)都是非常重要及有意思的小津读本,而台湾的新经典图文更在2013年3月推出小津安二郎自撰的人生散文集《我是卖豆腐的,所以只做豆腐》,大抵足以窥探两岸出版界对小津的热诚关注。然而不能否认的是,里奇的小津论才是差不多所有的小津探究的基石,他的《小津》与佐藤忠男的《小津安二郎的艺术》都是70年代率先评介小津安二郎的著作,不过因为前者以英文书写,自然一纸风行,后者则只能在日本及有限地区作小规模的流传(中国电影出版社曾于1989年出版中译本)。里奇当年率先以西方的电影知识去解读及评介小津安二郎的作品,几成定见,虽然西方陆续出现诺埃尔·伯奇(Noel Burch)、大卫·波德维尔(David Bordwell)等影评人进一步探究小津作品,但里奇的著作却较能够平衡学术与民间阅读水平的两端,避免了曲高和寡,也因此一直被认为是影响力最为深远的西方解读日本电影的著作。上文提及莲实重彦的《导演小津安二郎》,显然正是从修正里奇的小津论角度出发,提出了不少东方美学式的观察;简言之,里奇所做的工作,可以等待他人来超越来推翻,这也正是先行者的宿命。

此外,我认为今天回溯电影著述中的里奇,另一重感受是他凝定在所属的年代中──纵使他在2013年2月19日才以89岁高龄去世,但他对日本电影的看法其实早已固定不变,所以他对后来的当代日本电影大多不感兴趣,西方追捧的北野武及三池崇史,他直言是两个不懂拍故事的人,当世唯一得到他大力推崇的日本导演只有是枝裕和。作为小津安二郎在异代的回响,是枝裕和得到里奇的肯定,我一点也不觉得讶异,甚至对他不认同当下的日本电影气候,也觉得未尝不无道理。如果要说里奇予我未能与时俱进的印象,那绝非在于他厚古薄今,而是他对所持的分析标准有没有发展反思。举例而言,在他2003年接受midnighteye.com网站的长篇访问中(此网站是西方推介日本电影的权威网站,所载内容部分已结集成书出版),就仍然以小津擅把一些场面删除,令时空上的次序出现缺口,上下之间未能逻辑性地联系起来,从而考验观众的理解及诠释力,推许为他受西方现代主义影响的例子,也由此奠定小津是一位真正的现代主义者。我想指出的是,只要对东方美学稍有涉猎,其实均不难明白小津以上的表现,正是东方美学中常见的留白精神,这一点在日本以及中国的传统艺术形式中,无论是诗歌或是绘画,其实屡见不鲜。到今天,如果我们仍停留在以西方主义的角度去解读东方文化圈中的艺术作品,那才是令人咋舌的脱节的看法。所以我想强调里奇作为日本电影引介人的先行者角色,必须予以全面的肯定及推许,但同时作为日本电影的爱好者也需要尽快跨越他,那才是向他致敬的积极的意义。

电影写作以外的里奇

其实我最想谈的里奇印象,大部分与他的日本电影著作无关。里奇或许在泉下也会同意我的看法,因为他曾自言个人身份应是作家,日本电影不过是他书写的范畴之一,事实上他既是地下实验电影的导演,同时也是各式各样日本文化的推介者,甚至也是一个文学作者。我手头上第一本里奇的英文著作是《Geisha ,Gangster, Neighbor, Nun: Scenes from Japanese Lives》,是 1987 年日本讲谈社的英文版,后来好像以“Public People,Private People”为名更订再刊。对我来说,那又是另一个个人的小故事。当年刚到日本,日语能力欠佳,对书中出现的大量人名不甚了了。某天在看周末通宵电影场次的中段休息时间,发现有一位白发斑斑的学者型观众在抽烟闲坐,于是我鼓起勇气上前向他请教,请他为我指点迷津。他热诚地在书上把人名的汉字逐一写上,那时候才知晓除了耳熟能详的原节子、三岛由纪夫、大岛渚、笠智众等早在书中,武满彻、横尾忠则、山田五十铃、土方巽等文化旗手原来也一一藏于字里行间,我顿时喜出望外,连那位白发前辈也为我的反应而会心微笑。

年轻时的唐纳德·里奇

年轻时的唐纳德·里奇

我想说的是:对不懂日文的读者来说(那时候自己仍没有能力去阅读日文书),里奇的著作的确是唯一的窗口,让我们去了解日本文化的一鳞半爪。我是从《Geisha,Gangster,Neighbor,Nun: Scene from Japanese Lives》中,才得知原节子的息影是如此决绝,甚至声言对电影从来没有感情,一切不过为了供养家庭才不得已而为之。她甚至拒绝出席一切与悼念小津安二郎有关的活动,台上台下有血有肉地演活了人的复杂多样性,亲身为戏梦人生做了最精准的诠释。我也是从书中才得知大岛渚的异端之徒行事风格,在研讨会上喝至醉醺醺才上台,在台上言不及义,甚至公然与台下的观众对骂,永远的反社会对抗者角色绝不是浪得虚名。如果没有里奇画龙点睛的人物文字素描,由衷而言,我对日本文化的理解及认识,一定会被推延及影响了成效。

对我个人来说,要选一本激起最大感触的里奇著作,必然会挑“The Inland Sea”。那是他70年代游历日本濑户内海一带的游记,当年他往复于本州岛的山阴一带,同时又出入四国以及濑户内海中的一众小岛,厚厚的书页好像把你带回那一时空与作者同历同游。后来我的《情热四国》同样是关于四国的文化游记,虽然以新世纪的四国风貌为据,但自己在下笔时其实也曾不时闪现与里奇相距近40年的氛围对照。他笔下的高松虽然仍属荒芜之地,但或许乃海港之故,城市内四处洋溢的异国风情仍可视可感,而今天的高松同样令人感到保有闲适自在的风韵,教人流连忘返。不过最有趣的对照,一定离不开直岛──今天直岛因为安藤忠雄及草间弥生的关系,早已成为文化型男酷女的必然朝圣之地,其实我在《情热四国》中或多或少也流露出对这种人工生成的文化景点持一定的保留态度。而在“The Inland Sea”中,里奇细述这极为冷清的小岛风情,由与岛上老伯闲话当年,提到岛民对藩主的忠心及固执,到遇上一众青春美丽的少女而胡思乱想,均正好为直岛的冷静与热情提供了适切的阅读角度,何况文中还添加作者的私密幻想写照。

当然,如果从公众的角度而言,除了日本电影专家的印象外,我相信里奇予人最深刻的形象是东京专家。在他的文化观察读本“Toyko”中,一再从不同角度及方法,想突出东京的暧昧性──一切难以定型定性,也没有明确的区域规划,新旧杂陈,说不上是有序还是无序,也由此带出难为东京确定正邪分界的立场。我认为这种对东京的感慨,在(收录在《A Lateral View—Essays on Contemporary Japan》一书中)中有更详尽的说明。他透过回溯日本电影中对东京的印象,指出日本人从来的精神重心在“故乡”价值的形构,而城市尤其是东京作为人心荒凉之地,则是以对比又或是反衬的形象出现(最典型的例子当然是小津的《东京物语》),而不是遵循西方的城市类型角度,把大都会或首都定性为邪恶之城。里奇正好留意到这种东京形象的暧昧性,好坏的游移不清,选择上的反复不定,都让我们对日本文化总是抱持若即若离的观照态度。我认为这一观点恰好点明了问题的核心:无论我们如何努力去捕捉去了解日本文化的原貌,那其实都是不可能的任务,日本文化中蕴存的暧昧机制及精神面貌,总是令人有似是而非的不确定感。这也是里奇对我最积极的提点,其实就是安分守己做好日本文化的外部观察者的角色,用心去呈现自己的局外人的视角。

里奇好走。

本文原载于《外滩画报》

作者:汤祯兆