那些通过阅读“世界电影史”而知道阿涅斯·瓦尔达的人,在见到她之后可能会感到迷惑:面前这位被簇拥着的矮胖老妇人,顶着染成白红两色的蘑菇头,一身法式绣花紫衣红裤,时而可爱又俏皮地晃动手提包,时而敏锐地观察周遭。她就是阿涅斯·瓦尔达?

作为一个基本上属于“传说中的人物”,瓦尔达的多面注定了我们无法用一个身份或头衔来形容她既是影像和装置艺术家,也是女权主义者、人道主义战士和法国新浪潮电影代表人物雅克·德米的遗孀。这位毕生用影像记录生命并不断重获新生的女诗人,被同为诗人的阿伦·德加拉评价为:奄奄一息的法国电影荒野里一株生机旺盛的小树。

阿涅斯·瓦尔达

阿涅斯·瓦尔达这是瓦尔达第二次来到中国。从3月10日开始,中央美术学院美术馆展出的“阿涅斯·瓦尔达的海滩在中国1957-2012艺术创作全回顾”再次拉开中国人对于瓦尔达的全新认知:电影、摄影、录像装置展览将全面地展现出一个当代摄影家、造型艺术家和电影导演的多重才华和身份,这是一个“崭新的瓦尔达的世界”。

1957年的中国

瓦尔达的到来,令地处偏远的中央美术学院美术馆变得人声鼎沸。很多人慕名来看她,不熟悉瓦尔达的人则为了看那不曾见过的“1957年的中国”。

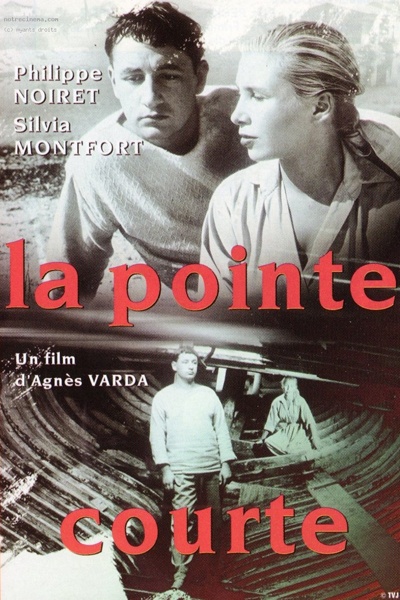

瓦尔达处女作《短角情事》海报

瓦尔达处女作《短角情事》海报有趣的是,1957年的中国之行,被如今84岁的瓦尔达艺术地形容为:“过去的时间并不总是真实”。当年,作为周恩来总理邀请来访的外国代表团的正式成员之一,瓦尔达担任来华的“中法职业协会”十人代表团的摄影师,她形容自己在那次旅行中更像一只骡子,背着沉重的摄影设备,以旅行的方式拍摄了中国不同的省市:沈阳、北京、上海、武汉、广州、云南……

瓦尔达说,在当时,他看到苏联工业对中国的巨大影响,这里几乎没有除了苏联人之外的西方人,“当时我们为了去中国,必须途经布拉格、莫斯科、乌兰巴托,这些全是共产主义国家。”她还在旅途中沿江而下,来到武汉,见证了由苏联人提供技术支持的汉口长江大桥工程的完成。

有时候她也会停下来,“因为景色实在很美”。瓦尔达感慨:“一个大国在发展,而我则一边忙着,一边梦想着如何带回收获的中国影像”。

遗憾的是,由于种种原因,这些珍贵的影像未能在中国面世,但瓦尔达在法国自家斑驳的庭院里向朋友们展出了这些照片。不仅有照片,她还收集了几箱中国玩意《封神榜》、《中国武侠名人》等中国连环画、中国古典章回体小说和中国人翻译的雨果小说、各式各样的剪纸和石膏动物雕塑、毛笔剪刀梳子和“挠痒痒棒”,以及那些千奇百怪的中国帽子其中一顶老虎帽她送给了女儿。

55年之后,正值中国龙年,属龙的瓦尔达再回中国。在这次个展的前言中,瓦尔达说:“在这样一个充满嘈杂和冲突的世界里,仍然能以愉悦的心情表达自己,这是一种奇特的经历。到处都有人在打仗,到处都有苦难、叛乱和自然灾难。然而,我们还是需要文化与艺术。全世界各地的艺术家都在创作一种看法不同、呼吸不同的空间。艺术是风,我们需要它四处吹送。”

新浪潮的祖母

瓦尔达1928年生于比利时的布鲁塞尔,她与四个兄弟姐妹在比利时度过了童年。1940年,全家人因战争离开比利时来到法国南部的赛特,随后她在巴黎索邦大学和卢浮美术学院结束学业,并获得摄影专业技能文凭。1948年,她成为让·维拉尔的摄影师,并应邀参加阿维尼翁戏剧音乐节,随后担任剧场摄影师,并开始到古巴、西班牙等地从事摄影工作,正是利用各种旅行与访问的机会,她拍摄了许多匿名的肖像与当时的名人像。1954年,她在自家庭院举办首次个展,随后多次举行了关于中国和古巴的摄影展。

《天涯沦落女》海报

《天涯沦落女》海报同一年,26岁的阿涅斯·瓦尔达在毫无基础的情况下转往电影方向发展。她先是成立了电影合作社Ciné-Tamaris,并拍摄了她的第一部短片《短角情事》,该片被法国电影史学家乔治·萨杜尔称为“法国新浪潮的第一部电影”。她最著名的电影包括:《5时至7时的克莱齐奥》《幸福》《天涯沦落女》(1985年威尼斯电影节金狮奖)《南特的雅克》《拾穗者》等。

对于不少中国人来说,法国“新浪潮之母”和“左岸派唯一女性”是他们对瓦尔达的第一印象,但瓦尔达的电影生涯堪称短片和长片并重,虚构和纪录并举,她的处女作《短角情事》更是影响了不少中外影人。这部电影中,瓦尔达运用大量推进式镜头力图表现主人公的主观世界,与此同时,电影也具备了后来新浪潮电影的基本特征:真实的环境、迷茫的边缘化主人公、简便的拍摄设备、强烈的作者意识等。

导演贾樟柯仍然记得自己在北京电影学院看瓦尔达的《5时到7时的克莱奥》,这部电影讲述一个女孩在等待体检结果出来的两个小时里生活的流动,“看瓦尔达的电影就像她交给你一把钥匙,你能发现日常生活中有很多秘密。”再次感动贾樟柯的,是2000年的纪录片《拾穗者》,“通过《拾穗者》,瓦尔达教给我们:要对生活保持足够的好奇和敬畏。”贾樟柯说。值得一提的是,作为一个几乎一生都在用胶片拍摄的先驱者,瓦尔达也从这部电影开始,与时俱进地进入了数码时代。

2005年,瓦尔达曾接受中国电影资料馆的邀请来到中国,到那时她才知道中国的电影研究者都称呼她为“新浪潮之母”,但在外国,她一般被称为“新浪潮的老祖母”。对于这个乌龙,她顺便幽默了一把:“叫新浪潮之母也好嘛,起码我感觉年轻了好多……”

我很幸运在1957年来到中国

Q:这次重访中国,你有什么感想?

A:今天我看到的中国是一个特别现代的中国,我发现现在的事物跟我当年去到一个很小的村落里的经历很不一样。我那时看到的那些穿着很漂亮的少数民族服装在田里劳动的云南人民,还有对我展现了灿烂笑脸的孩子,这种情感感动了我,我突然感觉到我跟他们有共同的交流方式。

今天在这么美丽的美术馆里展出我55年前拍的关于中国的照片,我感到难以置信,我甚至感觉我在做一个正在实现的梦。我想到我们在面对这这样一个让我们不是那么容易面对的世界,这个世界里面有那么多的斗争、仇恨、争论,在面对这些的时候,我反而更加能够体会到文化的情感。在中国我也收到很多赞美,这些赞美让我很有压力,我希望你们安静地看我做的东西,而不是看我本人。

《阿涅斯的海滩》波兰版海报

《阿涅斯的海滩》波兰版海报Q:关于中国的展览里集合了很多典型的元素,例如龙、红色、剪纸、刺绣等,你认为这些所构成的是一个真实的中国吗?

A:你仔细看我的“1957年的中国”展览里,有一张住在江边的广州人正在修建防洪大坝,还有一张重庆码头上的人们挑着重担爬上200多层阶梯路,你认为这不是那时真实的中国吗?然而,我在1957年拍摄中国的现实时,我选择拍什么内容、什么角度和哪些人物,这些东西都是主观的,我虽然拍摄的是现实,但呈现出来还是一个个人、主观的目光。

Q:当时的中国正处在大跃进时期,你当时是否能够感受到那种政治气氛?

A:我是1957年四月和五月来到中国,那时毛泽东提倡“百花齐放,百家争鸣”的方针,他认为自由的言论有利于共产党的发展,所以我来得正是时候,人们对我很友好很开放,我很幸运这时到来。但我们从历史了解到,到了1957年末,情势严峻起来,但历史总有沉浮。

Q:除了拍过中国,你还拍过越南、古巴等国家,为什么你对社会主义国家这么感兴趣?

A:当然我在古巴工作过,就像当时我来到中国的情境一样,这个国家正在经历革命的开始阶段,当你去到一个处于革命开始阶段的国家时,有很多事情可以让你去讲述和表现,这可能是我拍摄古巴和中国时的一个小小的共同点,但是我个人并没有一个特别喜爱拍摄社会主义国家的喜好。

Q:你的作品理念都很简单清浅,它们源自哪里?

A:可能因为我母亲是一个很简单的人,而且我很小的时候就喜欢去美术馆和博物馆,我喜欢绘画,喜欢发明,但更多源于我的本性我非常喜欢人和事物。例如,我看土豆时不觉得它们仅仅是土豆,当你停下来仔细感受,你会发现土豆之美,生命之美,你甚至能听到它们的呼吸声。我觉得我自己衰老起皱的手,看起来也很像土豆。其实,你不用知道艺术,只需要会使用艺术来表达自己。你也不用崇拜我,只需过好你自己的人生。

Q:你对死亡的态度是怎样的?

A:当然,我必须死。我也害怕死亡前的痛苦,但我已经准备好了(笑),死亡很神秘。我二十多岁时也不断问自己,我不到三十岁时也担心自己生病和衰老,我们都害怕一些我们不可知的事情。我亲爱的丈夫雅克逝世时,我能看到他戴着结婚戒指的骷髅样子,很丑陋,但这是现实,我爱他,我也回想到我们一起经历的32年的快乐与低潮的日子。这是现实,但不吓人,你爱那个人,你会被跟他有关的记忆围绕,这很神秘。有时候我感觉我死时会像羽毛般轻,虽然我现在又老又胖,有时候我很享受生活,像现在这样坐着聊天,我觉得这是上天给我的礼物。能活着,能跟人交流,能享受中国美食和足疗,很美好。

本文原载于国际先驱导报