这篇文章与后面的访谈最初发表在1973年5月至6月间的《电影评论》刊物上。其时已离访谈发生有大致半年了。在我做这个访谈几周之后、它面世之前,我以剧本顾问的身份去为塔蒂工作。几年前,这篇文章又重新出现在南部艺术杂志Drain的网页上。--作者按

正如所有最伟大的喜剧一样,在引我们发笑之前,塔蒂先创造了一个世界。一个围绕着他的个性特征而运行的世界,就犹如在一杯过饱和的溶液中其结晶围绕 着一颗微小的盐粒。当然这个贴着塔蒂标签的个性是十分有趣的,且与此同时在任何情况下都与那个世界保持着密切联系。他总能在充满喜剧性的恶作剧中巧妙地脱身,这表现在于洛先生只不过是他每次经过所引发的长久混乱中一个飘逸的符号罢了。

雅克·塔蒂

雅克·塔蒂遗憾的是安德烈·巴赞关于雅克·塔蒂的研究专论(《于洛先生与时间》,1953;参见《电影是什么?》)已经从他英文版的批评文集中被删除了,同样遗憾的是巴赞也未能在生前欣赏到塔蒂的这部杰作。从某种意义上,《游戏时间》可以看作是关于巴赞最珍爱的深焦、长镜头美学的实验与拓展,更重要的是,这些技术提供给观众所谓"民主"自由的电影。

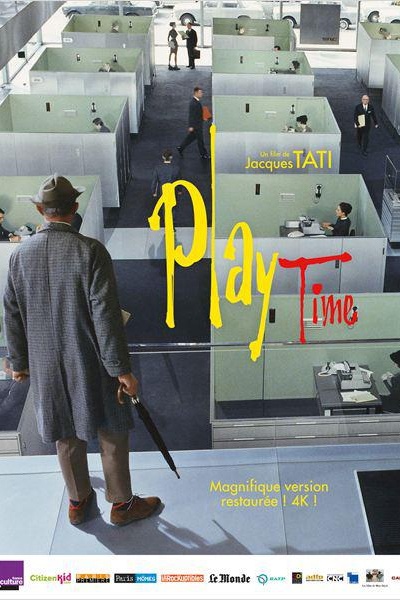

《玩乐时间》海报

《玩乐时间》海报这当然也是备受争议之处,就是说,塔蒂给了他的观众太多的自由,而过分高估了许多观众的接受能力--这个理由也许能解释为什么《游戏时间》在巴黎首映五年之后才得以在美国公映。"一部散发着迷离与眩晕之美的纯粹杰作,"Jean-André Fieschi在其首映后于《电影手册》上短暂地评价道,"几乎从来没有一部电影充斥了如此之多的智慧玄机与视觉活动:寻找到一个相衬的反应简直是个大挑战。"简单地说,《游戏时间》之丰富性使得任何人都无法一览无遗。在最好的情况下,观众能发觉眼前的这种丰富性;而最坏的情况是观众为他所不能看见的东西而感到厌烦以至于他根本不能察觉到眼前正在进行的这场电影语言的革对角绷着黑色命。(一个类似的情况出现在《2001:太空漫游》公映后不到四个月的美国评论界。)如果只看一眼,那么《游戏时间》可能会让人产生一些截然相反的意见比方有趣或说乏味、空洞或说饱满、生动或说呆板、美丽或说丑陋;但是从它的整体上就不会出现这种情况。正如Noel Burch在《电影实践论》(伽利马出版社1969年版)所作的评论:"塔蒂的电影是电影史上第一部这样的电影:它不仅需要反复观看,更需要从不同的层次观看。它可能是第一部真正'开放式'的电影。而它会一直是这唯一吗?"

一群美国女游客在由玻璃与可变形材料建筑构成的巴黎四处游逛;一个女孩,她们当中年纪最轻的那个,在寻找她心中"真正"的巴黎。同一时刻,于洛先生也在同一幢大楼里游荡,准确地说是在寻找一位吉法德先生,恰巧与这群美国人以及其他团体狭路相逢了。在影片中途,于洛先生找到了那位吉法德先生,又重逢了一位老战友,并加入到了其他角色们所在的一家昂贵餐厅火爆的开业中;伴随着糟糕的设计装潢最终四分五裂,每一个都相互熟悉了起来;到了第二天早上,于洛买了一个过时的礼物送给了那个美国女孩,她在乘巴士返回Orly机场的途中打开了它:一个像极了高速公路上灯泡的塑料百合花束。

雅克·里维特称"《游戏时间》是一部革命性的电影,尽管有塔蒂本人但它完全是以造物主的视角来完成的"。与之相共鸣的是塔蒂自己在下文的访谈中流露的一个观点,当时他宣称"《游戏时间》不属于任何人"。那么准确来说它的革命性体现在哪里呢?

在常规的电影语法中,主体与背景之间总有一个清晰的分野。当一个角色在场景中运动,我们的注意力就会被他的行为所牢牢吸引--他做了什么(或他在做什么);而当场景在这些行动中得以凸显,它就变成了主体。但在《游戏时间》中,每一个场景都被固定长镜头拍摄下来,每一个角色都有其额外的含义,而围绕在他们身边的一切也不断与那些行为发生关联,一个典型镜头中的主体往往是屏幕上所展现的一切。许多画面,以餐厅发生的那一系列事件为代表,成为了多个潜在的兴趣点为独占我们的注意力而展开竞争的开放舞台。无论你选择自动忽略何为背景何为次要物,影片对主体的安排都总是能与我们所偏爱的观看反映相适应,我们总能看到那部我们想要看到的电影。如果我们紧张兮兮地坐在那里等待着滑稽场面的到来,那么恐怕我们不会得到很多。而当我们还我们的观看以自由,任由视线徜徉在光影中,并关注运动行为的整体,我们将会发现人物与人物、人物与物体、热闹时刻与静止时刻、看得出的滑稽与潜在的幽默之间的复杂关系所产生的无厘头"笑果":一场几何学意义上的轻歌舞剧。孤立地看,这些细节有的无聊、有的有趣;而当它们组合在一起就变得无与伦比地别开生面了--这是哲学意义上的喜剧。 《玩乐时间》海报

《玩乐时间》海报

这种理念并不仅仅在这部电影中被揭示出来,同样也被阐述为一个美学上的主张。间接地,于洛通过一系列小事把这样一种理念传递给了那个美国女孩。正如塔蒂在随后的访谈中暗示的,这对人类是大有裨益的一堂课,关于一些意外的小波折可以打破生活中那些规整好的单调线性。而电影的开放性则在于将这种拘束自由的线性模式以运动的方式展示了出来。最开始的那个笑点被安排在第二、三两个镜头画面里,来自行走在莫名建筑过道上的两个修女左右晃动的头饰(随后我们发现那就是Orly机场);而其他旅客们的各种行为也都随之被烘托得相当严肃正经。

也许《游戏时间》第一个美妙的运动瞬间是于洛先生在等候室光滑的地板上那一支"无意"的舞蹈,当时他那把雨伞的伞尖临时充当了他的支点。这个小小的滑行仅仅发生了一两秒钟,却是整部电影中塔蒂以演员的身份展现肢体优雅的惟一例证:他早年的整个音乐厅表演经历的遗产被暗中传达在这样一个孤立的、匆匆而过的姿态中。(一个极不寻常的对比出现在塔蒂作为一名导演的野心勃勃和他作为一个演员的低调朴实之间,这基于其喜剧理念并在访谈中被多次提及;从这点来看,那个《交通》中过于夸张的于洛是一个较明显的倒退,毫无疑问那是因为商业上的考虑。) 《玩乐时间》剧照

《玩乐时间》剧照

电影接下来,在一个小器物的展览会上,那个美国女孩四处晃荡--目光在建筑物线状规划的区域间游弋——她注意到了一个引她发笑的"笑点"(于洛以及一些由他酿成的小型灾难)。之后在餐厅中,建筑工程师的失败得到了准确地预测,理论上的坍塌变成了现实,规整好的线性动作逐渐转变成了弧形舞步的漩涡。与此同时,我们发掘出丰富多彩的细节以保持对整体运动的全面视野,事实上我们有必要时常更改我们的注视轨道:如果我们尝试用直愣愣的目光横扫整个银幕,便极易丧失掉许多内涵。(一个显著的例子就是,那个闪烁于餐厅入口处的霓虹灯,它的箭头一端是直的另一端是弯的,而它是一系列滑稽笑料的始作俑者。)我们受困于建筑,遵循那些线式推进我们的动作,就如同在电影一开始时吉法德冒失地追向一个像极了于洛的人(而在影片中这样的 人物有好多个)以至于啪一声撞在了一扇玻璃门上。这种非传统的观看理念恰恰是塔蒂的"标签"。

在餐厅的那一幕中,不同兴趣点之间的激烈冲突被解决了,因为我们发现所有的游兵散勇都被收拢在了一起,而每一个细节都跟银幕上的整体有着独特联系,并形成了一个流动的循环。这个概念以一个绝妙的城市交通永无止境的循环往复的马戏图景为终结,与此同时周边的所有运动都在充实而非背离那个事先的想象:在相毗邻着的一个车库的窗玻璃上, 倒映出车辆升降的影像暗示了旋转木马般的上下运动,而延伸至远方的、单调的车辆位移构成了这一"盛会"。 《玩乐时间》剧照

《玩乐时间》剧照

从巴黎市中心到塔蒂的工作室要花掉将近一小时的时间。当进入了那片郊外社区,你会发现它令人困惑地融合了传统与现代的建筑样式,不禁要联想起《我的舅舅》(1958)里的场景。塔蒂定居在其中一幢比较新的建筑中:一栋整洁的、装着玻璃门的写字楼,底层有间小的咖啡厅,那是他平时吃饭的地方。在拍摄《我的舅舅》期间,塔蒂的电影公司占据了这幢楼的整个第二层。如今,《游戏时间》的繁冗开销已使得他的公司濒于破产,而他的所有业务不得不受限在同一层楼的两个房间中进行。

如同塔蒂的电影倾向于拒绝语言上的描述那样,我和他之间的对话也存在着如是的问题。当他说话的时候,一些略显慌乱的解释性的小手势伴随着他的话语仿佛一个潜在的文本--这种源于哑剧肢体语言的小习惯显示了他想要表达的要远远多于他所说出来的。在我们访谈的过程中,他的肢体和声音不间断地从解释迈向论证,为了摆明一个观点,带着不可思议的精确度,模仿着他电影里的一个角色甚至一件物品,乃至照搬出部分对白或者音效。我没有被塔蒂的小丑举止所惹笑:无论他将代表了一个普通技工努力的启封器转变为一把螺丝刀,还是用他的嗓音模仿汽车转到第二排档时的声响,他永远更像是在表演而非解释某事时的自然应对。 《我的舅舅》剧照 尽管我们交谈了将近两个小时,我最终仍抱憾于我们没能谈及他最初的三部专题片中的具体争议点,而塔蒂也倾向于坚持给我比较多的有关音轨分配方面的技术性信息。在接下来的话题里,他的助手Marie France Siegler多少给了我一些有较大意义的帮助。她向我提及了塔蒂是如何尽自己所能地获取到《游戏时间》中侍者裤子被撕裂的声音以至于撕扯了录音室里每一件可弄到的材料,直到合适的声音被合成出来;偶尔他还用自己的声音去赢得其他的声音效果;而在总体上,声效方面最精彩的部分引导他的观众--切实可行地——是通过各种各样潜移默化的方式。

《我的舅舅》剧照 尽管我们交谈了将近两个小时,我最终仍抱憾于我们没能谈及他最初的三部专题片中的具体争议点,而塔蒂也倾向于坚持给我比较多的有关音轨分配方面的技术性信息。在接下来的话题里,他的助手Marie France Siegler多少给了我一些有较大意义的帮助。她向我提及了塔蒂是如何尽自己所能地获取到《游戏时间》中侍者裤子被撕裂的声音以至于撕扯了录音室里每一件可弄到的材料,直到合适的声音被合成出来;偶尔他还用自己的声音去赢得其他的声音效果;而在总体上,声效方面最精彩的部分引导他的观众--切实可行地——是通过各种各样潜移默化的方式。

我们的访谈发生在11月末距离《交通》在纽约开始商业运作的两周前。塔蒂适才刚刚结束了一趟去美国的紧张行程,我便从他对此行的感想着手提问。

雅克·塔蒂:这很难讲。当你像我一样住在别的国家,去对什么应该做什么不应该做提出建议或者是区分什么是对的什么是错的,会有点儿矫揉造作。要说我对纽约的看法,可以说:当然它是太紧张了,也太拥挤了,但另一方面它十分真实。我的意思是,在其它的那些大都市,现实是多多少少被隐藏的。它们总是试图展示给你好的一面。而在纽约,那些所有的竞争以及所有的一切都全然摆在你的面前。每一种情形都在那里上演,而我喜欢这种全方面积极的生活(我不会说那儿拥有世间的一切,那太过头了点儿)。真的非常真实,你去别的城市就总有一种度假的感觉。

各个城市也彼此各异:在旧金山那就完全是另一种生活了;新奥尔良也是;达拉斯物欲横流,人们公开展示自己所拥有的。不过大部分时间我都在大学里跟学生们呆在一起,他们对电影了解之多给了我很深刻的印象:他们知道电影的真正内涵,也了解老电影并会从中发现一种古典的魅力。我认为这是一个非常重要的进步,就像朗格卢瓦先生此前对那些个大公司所说的:"不要丢弃那些老电影,因为总有一天你们会意识到它们的重要艺术性。"

J:在那些你所访问的大学里,你是不是都给他们放过《游戏时间》和《交通》呢?

塔蒂:并不都是。在旧金山,他们提供给我两天的时间放映我的所有作品。我最后放的《游戏时间》——我总是放了《交通》之后再放《游戏时间》。而在我的总体构思中,《交通》本来应该是在《游戏时间》之前拍的。《游戏时间》将永远会是我的"最后"一部电影,因为它在布景的深度上是关注"人"的。那里面没有一个明显的或者是特别重要的角色,任何人都和我一样重要。它是滑稽场面和喜剧因素实现民主的时刻--人们的个性被设定在一栋为我们创造的却不问我们同意与否的建筑里。到最后,我们在某一意义上继续交谈而大获全胜;就算一切都乱了套了,我们依旧是伙伴,而许多小人物也仍然会被认为是重要的。 雅克·塔蒂

雅克·塔蒂

建筑结构是如此鲜明。当人们说他们在《游戏时间》中看不到这时我乐了,因为你不能从电影中单抽出一两个画面……有点儿像是芭蕾舞。在刚开始的时候,人们的行动永远被建筑结构所决定,他们甚至连弯都不转,(塔蒂用手比划出一系列精确的线条与角度),他们从这一边走到另一边。到更后来,舞蹈的人们越来越多,然后开始渐渐有了一点儿转弯,再然后转了整一圈,最后开始完完全全地旋转——因为我们已经下定决心一直在那儿了。那就是我想要的。有些人可能不能理解 这些因为他们总是习惯于把注意力放在个别人物身上;他们会说:"哦,那是某某先生,他将整晚都这么有趣。"

影像都是被设计好的然而当你看了这部电影两三次之后它就不再是我的电影而是你的了。你认出了那些人们,你了解他们,而且你甚至不知道会是谁导演了这部电影。它不是一部被打上个人标签的电影比如像费里尼的《罗马风情画》。《游戏时间》不属于任何人。我不会说这很容易做到。观看的深度决定了影像的深度。我不会凸显些什么或刻意在画面中留下痕迹来显示我是一个多么好的导演。我只是想让你们的眼睛把你们带到那个餐厅开业的情景中,就好像那天晚上你们真的在那里一样。 《玩乐时间》剧照 有很多人不喜欢《游戏时间》;他们甚至看不到最后。但是有些人令我感到欣慰,尤其是一些很重要的导演,他们非常喜欢它……电影的布景是闪光点。我们所有人,法洗衣粉放在红国人、英国人、美国人、加拿大人,各地的人们--开始存在于一个统一的国际化的布景之中。这就是我采用70mm胶片拍摄的原因。用70mm胶片可以准确地把握纽约机场、Orly机场、高速公路的纵深度。当然现在你甚至用35mm也可以拍出来。

《玩乐时间》剧照 有很多人不喜欢《游戏时间》;他们甚至看不到最后。但是有些人令我感到欣慰,尤其是一些很重要的导演,他们非常喜欢它……电影的布景是闪光点。我们所有人,法洗衣粉放在红国人、英国人、美国人、加拿大人,各地的人们--开始存在于一个统一的国际化的布景之中。这就是我采用70mm胶片拍摄的原因。用70mm胶片可以准确地把握纽约机场、Orly机场、高速公路的纵深度。当然现在你甚至用35mm也可以拍出来。

我已经为音轨的问题快奋斗一生了。它们总有一天会被强制为磁化形式(magnetic)的,对现在的投资方而言将它们可见化(optical)是可笑的。通过光谱化,超过一个确定的量,其结果就会被扭曲,而磁化则能提供给你你想要的整个区间。今天的投资方不能预想磁化才是声音效果的真正未来这点真是够蠢的。每一回我们得到了磁化的声效都不得不将它们转化为光谱形式,变得又模糊又没深度。甚至在使用35mm胶片的今天,若你有立体声音响体系的话--如果有一辆汽车出现在屏幕的右侧,你就得被迫到右侧去听它;在中间你就得去中间听;而当它从左侧离开的时候你又不得不去左侧了。然而没有人会去为此抗争,因为那样会给策划方与投资方带来很大的工作量。所以说他们那些人为电影的今天做了什么呢?什么都没有。他们卖电影就像卖意大利面或者丹麦啤酒一样。他们压根儿就不关心我们的新尝试也不尊重艺术上的造诣。

J:能不能描述一下你在创作音轨方面的一些思路?

塔蒂:嗯,好,首先,我自个儿就能完成它因为对话在我的电影里并不很重要,视效对我才是第一位的。我的对话,就是当你走在巴黎或者纽约大街上听到的那些喧嚷的市声。(塔蒂即刻喃喃地发出了一些声音来表明。)人们问"我们将去何处?"而你也不确定他们是要去哪儿。我也喜欢将视效稍稍建立在音效之上。在《于洛先生的假期》里,汽车的声音跟汽车的外形一样重要,因为当汽车还没出现的时候,发动机的声响就告诉我们它来了--也就是说音效给予了那辆汽车以个性特征。在《游戏时间》里,当于洛坐在那把现代化的椅子上,那就产生了一个视觉上的效果,但发出的声音跟椅子的变形是一样有趣的:whoooosh……年轻一代的导演将在以后的时代创造性地运用声音;你可以在一个简单的画面中表现极少的运动,而声音将赋予它一个崭新的维度,就像让一幅画发出声响那样——whoooosh。

J:那么你的电影都是无声拍摄的,事后单独制作音轨的吗?

塔蒂:是的,我必须那样,因为在创作某些视觉上的场景时,你需要一直说话。如果你使用一个专业演员,那会有所不同,因为你给了他固定的台词而他将尽可能地讲好它。但在我的情况是,很多时候都是在拍一些物品的戏--椅子呀,狗呀——你会需要跟狗说:"过来--坐这儿。"但你不能把别的声音给录进去了(比如"注意了!Restez-là,别动,请停下来!),而我也常常跟我的演员们说话让他们感到放松。如果你跟他们玩啊或者开开玩笑什么的会使电影看起来更加生活化。 《游行》中的雅克·塔蒂

《游行》中的雅克·塔蒂

J:我听说《游戏时间》在巴黎首映后被剪掉了15分钟……

塔蒂:那是为了投资方。这部电影耗费甚大,他们认为它如果短一点的话将会更好,当然事实并不如此。无论你接受它还是不接受它,只要这不符合你自己的视觉构想你就可以在开场15分钟离开电影院。就犹如一幅印象派的绘画,如果你喜欢它理解它你就越能在里面找到你感兴趣的东西——声音、动作、人物——当你重回它之中。我跟你一样:我喜欢它。我为《游戏时间》感到骄傲,它确确实实是我想拍的那部电影。我其它所有的电影都能做出变动,如果要我现在再拍一遍都会变得不太一样。但是《游戏时间》不是——我真正完成了它。我为了它经历了很多财务上、情感上的困难,但是它真的成为了我想象中的那部电影。那个长的、最初的版本才是我心目中的。在洛杉矶,我把它放给电影艺术科学学院的成员们看,尽管在那个有着七八百个座位的影院里只坐了两百号人,而反响却令人惊喜:所有的人都过来亲吻我,当时的场景非常温馨。那并非仅仅出于礼貌,有些东西是确然的。

J:你是怎样创作出餐厅的那些戏的?看起来它应该会有一些不同寻常的困难。 塔蒂与费里尼 塔蒂:我不得不单独地去制作出每个部分、指导每个角色,我花了七周的时间才把它给拍出来。我先确立背景中的各种不同的运动,然后确立前景中的每一个运动,在创作每一个镜头时我都通过摄影机透镜观看以确使一切尽在掌控。我必须一次就把它们全拍下来,没有别的办法了。有很多人认为摄影机从头到尾都静止不动,事实上它在运动,但总是与你自然的视觉运动合拍,所以你才感觉不到它。

塔蒂与费里尼 塔蒂:我不得不单独地去制作出每个部分、指导每个角色,我花了七周的时间才把它给拍出来。我先确立背景中的各种不同的运动,然后确立前景中的每一个运动,在创作每一个镜头时我都通过摄影机透镜观看以确使一切尽在掌控。我必须一次就把它们全拍下来,没有别的办法了。有很多人认为摄影机从头到尾都静止不动,事实上它在运动,但总是与你自然的视觉运动合拍,所以你才感觉不到它。

J:那么《游戏时间》的布景--那个城市的布景建立在巴黎的郊外——是怎么建造起来的?

塔蒂:至于建筑布景的问题,我们不能去药店和Orly机场让它们暂停日常的运作,那没可能。而我需要一种一致性:所有的椅子,举个例子,餐厅里的和银行里的--都是一样的。地板也是一样的,画也是。那很费钱但又必须如此——但不会比请索菲亚·罗兰来演更贵。

J:你对电影里的那些建筑有何感想?你对它们开了很多玩笑,而在那些夜景戏里它们看上去却总是很美丽。

塔蒂:因情况而异。在纽约有些时候,当你从很高的地方从窗口往外面眺望你会看到一长列的灯火--非常夺目。但是当你在清晨六点坐电梯从上面下来,那么你看到的就完全不是那么回事儿了。貌似你不被允许发笑、口哨或者做你自己:你不得不摁那个"推"的按钮,那儿不会有太多表达自身的渠道。但当你看到那些灯在夜里全部亮了起来,你就会想去创作音乐、绘画来表达你自身,因为那是现实的另一个维度,如同一场梦境。你无法看见有谁住在那些建筑里而那里发生了些什么。当你在夜晚乘飞机抵达纽约看到所有的那些壮丽的灯火所形成的图案,你会觉得生活在那里会是像梦一样:你确信那儿的食物会非常可口而姑娘们也都很可爱。 而当你真的到了那儿,食物也不都那样美味,姑娘们也不都那样漂亮。都是一个道理。夜晚的灯光改变了现实的面目。

J:在《交通》里,那些露营车起到的作用跟《游戏时间》里的那个餐馆很相似--有些东西阻隔在人们之间,以至于在它被打破之前人们无法相聚。问个也许不太客气的问题,你对这些汽车到底是什么态度? 《交通》剧照

《交通》剧照

塔蒂:好的,首先吧,它们改变了人们的个性。举个例子,某个你在酒吧里遇见的不错的绅士,而当他一进到他的车里,他就突然变了,他要是不变那简直不可能。其次,设计师们为我们做的越多,我们驾驶时自己需要做的就越少……在以前,人们亲自参与了驾驶,他们通过发动机的声音来转换排档--呶呶呶,转到第二档,再到第四档。你亲自参与所以你必须成为一个好的驾驶员。而现在,是否是一个好手对于一个开美国轿车的人已不会造成什么不同之处了。我夸张了。他们称之为舒适、新科技的那些以致我尝试创造出的那辆汽车是如此荒诞不经,在那里面你可以洗澡、喝咖啡、刮胡子--但是到最后它却显得如此不实用,成为了假期游玩最差的选择,因为它会带来那么多的麻烦。而只有当你远离了那些为你量身打造的东西时,人与人之间的关系才开始起作用--就像在电影中跟警察局的那些。我永远在每一个镜头,每一个时刻里试着去维护一个用自己的双手做事的简单的人。

J:我曾经一度很好奇《交通》里那些角色在电视中看到阿波罗二号那场戏的指涉……

塔蒂:模拟一下人们在电视里看到的东西再开开玩笑,人们工作地更慢了,对于他们而言,飞月并不是什么了不起的功绩,关系到他们的个人生活,它只是一次笨重的行走。 《交通》海报 J:你经常去看电影吗?

《交通》海报 J:你经常去看电影吗?

塔蒂:是的,我总是去学习——以我的年龄我也更多的是一个学生而非专家。电影院像个大花园,百花齐放。当然,我更多地去接触喜剧,光它就已经是个大花园了。

J:你对那些喜剧感觉怎样,比如说吉瑞??莱维斯或者伍迪??艾伦?

塔蒂:我非常喜欢《香蕉》,我笑了。而一部电影要使我发笑是挺不容易的。我意识到它的好,但它并不属于我试图表达自己的方式。我更多地侧重于观察:你看,当一个总统或者一个监狱长做了一点点小小的有趣的举动,那比喜剧场面更让我感到搞笑。我可以让于洛做出所有的滑稽动作,因为我是从音乐厅过来的,很擅长这些,但那不是我的方式。我更倾向于一个重要的大人物做些滑稽的事,因而那时人们会逡视左右说:"为什么他要这么大声地说话?他并不那么重要啊!"我的意思是,喜剧可以将人还原到他的本来面目。而在如今某天,当尼克松总统赢得了选举走上前来--一个非常小的细节就使他变得非常非常的可笑,一点儿也严肃不起来了。他带着一个大大的微笑(塔蒂模仿他的举止),但一点儿也不不自然——而如果他在某一节台阶上滑到,就没有这么引人发笑了。同样的情况发生在某天戴高乐在电视上做的一些事:那太搞笑了,因为那是一位将军干出来的。一个小细节,对于劳拉和哈迪不会有趣但对于戴高乐就有趣了。在喜剧中,即使当滑稽场景接踵而来,发生一系列逗人之事人们也依然在开怀大笑,我却不太相信那些乐趣了。我的意思是,从现在起十五或二十年后它就不会如此重要了。基顿的电影在今天看起来依然伟大,因为他在里面一点儿也没有夸张:他本来生就那样一张脸,没有笑容,十分现代。曾有一天我在《游戏时间》看到活生生的人们在那个餐厅里玩乐,而我肯定从现在起十年以后侍应生也是如出一辙。他用同样的方式为自己争辩,打着同样的手势。我想《游戏时间》在几年之后会变得更加好,当越来越多的人们感受到那些新的布景发生在他们的生命里。人们并不像人们所想的变得那么多。他们根据社交场合、经济原则发生着变化但本质未变。一个伟大的导演曾告诉我: "塔蒂,你为人们辩护百分之百正确,因为当你走进一家医院的时候,无论你生病得严不严重,你的一些本性不管你是坚强还是胆怯都会冒出来。广告、电冰箱、新车……那些都是艺术……当走访一家医院时每个人的本性才清晰起来。当一个人意识到某些真正重要的事时,他回归到了他的本性。

J:你在电影里展示的人的行为往往是公众场合中的--你几乎总是展现人群中的人,极少有私人的情境。你是否曾经想过拍一部心理电影呢? 塔蒂(左图左二)与巴斯特·基顿(左图左一)

塔蒂(左图左二)与巴斯特·基顿(左图左一)

塔蒂:也许是我还没有足够的能力去拍那样的电影。也许,如果我能帮上忙,如果有人要……卓别林在拍《大独裁者》时没做什么特别的事:他开了希特勒一个玩笑,那又怎样?去教育别人?——我不教育别人,我只是试图给人们一个可以进入的情境在那里他们可以有理由发笑。我总是尊重大众的。我描摹那些带给我欢笑的事物,而可能它也能令其他人欢笑。但要一直继续下去而且做更多的事--当然我们也可以,但绝非一人所能成就,得要一个团队。我们这一代的人要与下一代的人交流,你们这代甚至你们之后的那代:那样也许我们才可创造出某样东西来。

J:上个礼拜回到巴黎,我注意了一下塞纳河沿岸的所有建筑。Notre Dame附近正在修建的高速公路以及Montparnasse在造的摩天大楼看上去都活脱脱像是从《游戏时间》里出来的。有趣的是,我不知道是谁想在那儿有这么一条高速公路。 《玩乐时间》剧照

《玩乐时间》剧照

塔蒂:是啊,没有人。只是会更加快捷实用罢了——那是所有设计者们所关心的,但是人民才是投进去钱有资格做决定的。我不知道下一届选举会是什么结果,但是并没有一个政党现如今有力量改变政策。一个独立的团体能够像你这样稍稍为之异议,不过远远不够。因为他们永远不能比掌权的那些人更聪明——他们会一次更进一步地"渗透"进我们内部。他们在电视上说的越多他们就越荒谬。蓬皮杜现在比他上台时要差劲多了。你会在电视上听见他说了一堆东西却又等于什么都没说。他会这样说:"好的,这样不错。"但你知道并没有什么好的。我们不得不一直承认——那就是新一代人向他们说不的原因。他们需要真相,你不能对他们撒谎。他们反对战争是因为他们意识到当大多数人连食物都不够时却把钱用在狂轰滥炸上这有多么愚蠢,这是一个很要害的争议。不过他们亟需强大起来。我给出了我的观点,它也没有比别人的更重要些。但是如果人们用毒品来回避现实或者遗忘它,那么一切将于事无补。他们正在为自己建造一个新的"犹太区"。 《我的舅舅》剧照 J:也许这些问题是关于民主的问题,在某种意义上这可能并非是《游戏时间》里的那个问题——因为通常认为喜剧意味着所有的人在同一时刻为同一些事情发笑;相反在《游戏时间》中,作为一个观众真的在回应它的话,不同的人会在不同的时刻为不同的事物而发笑。

《我的舅舅》剧照 J:也许这些问题是关于民主的问题,在某种意义上这可能并非是《游戏时间》里的那个问题——因为通常认为喜剧意味着所有的人在同一时刻为同一些事情发笑;相反在《游戏时间》中,作为一个观众真的在回应它的话,不同的人会在不同的时刻为不同的事物而发笑。

塔蒂:那正是我的感受而且非常之强烈。如果我们接受了一种新的剃须泡沫而不去意识到它其实并不好,如果我们接受一个针对我们的笑点而固定模式化了的喜剧电影,如果我们什么都只是被动地去接受,那我们将会成为无个性人群中的一员。因为钱多的人总是会有更大的话语权。你看美国电视上的那些人,他们说话的方式、举止、衣着,他们的假发——他们都戴假发,你所能看到的他们没有什么是真实的。这就是为什么他们创造出的东西既不温暖也不自然。你看那些所有用在商品上的奶油制品——我从早上9点到11点半到处都看到它们:涂在面包上的、鞋子上的、脸上的、土豆上的、脏兮兮的--巧克力酱。我就不明白了。到了十二点半我有个午餐约会时我说:"真的,不开玩笑,我没胃口了。"

J:如果有人想要反对在Notre Dame附近建造高速公路他应该怎么做呢?

塔蒂:是的,我们就尝试过——我和我的助手去做了,没人理睬。在那儿修一条高速公路是你所能想象到的最蠢的主意了。三十年、四五十年之后我们会发现我们错了,但现在看来一切安排甚好。男孩子们在那儿弹着吉他女孩子们过来跟他们调调小情,那才是巴黎。这也是我创作《游戏时间》的初衷。

《电影评论》 1973年5月至6月刊

出版于2009年9月15日 Jonathan Rosenbaum

本文转载自网络 翻译:深北