电影艺术家让·维果的一生是短暂的(1905—1934)。他总共只拍过4部影片,总长度不足3小时。其中,《驳船阿塔兰特号》和《操行零分》两部影片以诗意和反叛精神而引人注目。

阿尔梅利达

说起维果,不得不提到他的父亲米盖尔·阿尔梅利达(Miguel Almeryda)。1917年,父亲的戏剧性死亡给维果留下了深刻印象。阿尔梅利达生于1883年,15岁那年来到巴黎,以摄影为业。他经常混迹于无政府主义者中间,并因此很快被捕入狱。他之所以被判刑,起初是因为偷窃,后来是因为制造爆炸案以及各种报业不法行为。后来,他与塞巴斯田·福尔的绝对自由主义(Libertaire de S ébastienFaure)合作。他放弃了自己的真实姓名欧仁尼·鲍纳旺杜尔·德·维果(Eugène Bonaventure de Vigo),改用笔名阿尔梅利达(Almereyda,意思是y a de la merde![有一堆废物!])。

让·维果

让·维果

1903年,阿尔梅利达结识了女无政府主义积极分子爱米丽·克莱罗(Emily Cléo)。1905年,他们的儿子让·维果(闹闹[Nono])出生。无政府主义者和新马尔萨斯主义者让娜·安贝尔(Jenne Humbert,1890—1986)在一本小册子里曾经提到维果童年时期的生活。维果的父母生活在极度贫困中,为了生存,他们甚至到了出售假币的地步。让娜初次看到维果是在一家旅馆的末等房间里,当时的维果被包裹在破衣服里。让娜成了维果的在俗教母,有时连续几星期照看这个婴儿。当维果无法被带到酒吧之类的聚会场所时,常常好几天被遗忘在朋友们家里。这种艰难的生活条件大概影响了维果的健康。

1906年,阿尔梅利达在参加了阿姆斯特丹反帝国主义代表大会之后,与革命的社会主义者古斯塔夫·埃尔韦一起创办了《社会战斗报》。他还创立了革命青年卫队,与保皇主义者和《无政府报》的个人主义者进行巷战。后来,他逐渐远离了绝对自由主义观念,从和平主义者变成了革命的军国主义者甚至军国主义者。1913年,他创办了《红帽子报》,1914 年曾经支持法国参加战争。他是激进派部长路易·马尔维的朋友,从他那里得到了无法使用的B类支票。战争爆发之后,所有的革命主义者都被捕入狱。在那里,他们发现自己处在同一战壕里。

《社会战斗报》和后来的《红帽子报》获得了很大成功。阿尔梅利达的生命列车也彻底发生了变化:汽车、住所、情人……1917年,他在目睹战争的害处之后掉转船头,重新站到和平主义的立场上,并支持俄国革命。右派和极右派欲置他于死地。由于他的缘故,激进派部长卡约和马尔维成为了攻击目标。一桩由外国支票引起的事件成为了阿尔梅利达被捕的借口。1917年8月13日,他被发现死在单人牢房里。人们始终无法知道他是由于犯罪还是由于意外而死亡(阿尔梅利达当时病得很厉害,需要服用麻醉剂)。

塞巴斯田·福尔曾经就阿尔梅利达发表过非常严正的声明:“他宣称自己是无政府主义者,相信自己是无政府主义者,被看作无政府主义者。然而,他真的是无政府主义者吗?对此我难以置信,因为在我看来,一个曾经如此诚实、严肃、深刻的无政府主义者,怎么可能不再是无政府主义者了呢?”无论如何,维果终生保持着对父亲的爱慕和崇拜之情,不幸的是,他没有等到为父亲平反昭雪的那一天。

维果12岁那年,阿尔梅利达的岳父加布里埃尔·奥贝收养了维果。由于《红帽子报》事件引发的巨大丑闻,他不得不隐瞒维果的身份,那几年维果的日子非常艰难。他得了肺结核,又被夺去父亲,远离对他漠不关心的母亲,他被送到一所令人难以忍受的寄宿学校。1918年到1922年,维果在米洛(Millau)中学就读,这段经历引发了他创作《操行零分》的灵感。1922年到1925年,他就读于夏尔特(Chartres)中学,并且通过了中学毕业会考。他在封-罗莫(Font-Romeu)接受治疗期间结识了波兰工业家的女儿丽杜(Lydou,即伊丽莎白·罗金斯卡)。随后,他们来到尼斯定居。

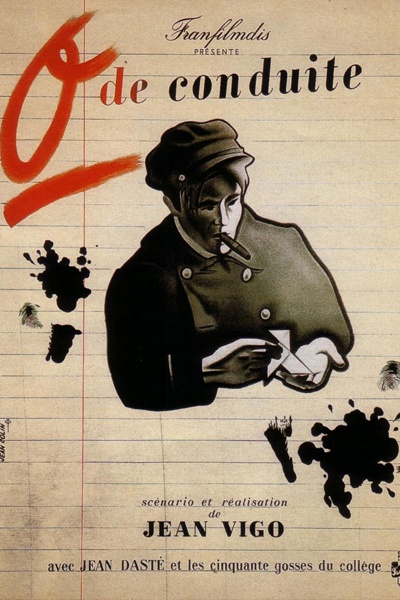

《操行零分》海报

《操行零分》海报

《尼斯景象》

维果知道自己能够成为电影艺术家。多亏丽杜的父亲,维果买了一架摄影机。他还结识了鲍利斯·考夫曼(Boris Kaufman),据说此人是苏联电影导演、纪录电影先锋、真理电影创始人吉加·维尔托夫(Dziga Vertov,1895—1954)的胞弟。1929年底到1930年3月,维果和考夫曼走遍尼斯的大街小巷,为的是拍摄他们的第一部影片《尼斯景象》(A Propos de Nice)。

维果将《尼斯景象》称为“纪录的观点”(point de vue documenté),而不是纪录片。受维尔托夫理论的影响,这部影片对幸运的避暑者们采取了讽刺的关注态度。尼斯是以赌博为生的城市。维果向我们呈现了大饭店、外国人、轮盘赌,一个与贫民窟形成对比的世界。这个世界的人们游手好闲,等待死亡。影片涉及激烈的社会批评,很多场面都有隐喻意义:一个打蜡的人给裸露的脚上蜡,一个女人突然发现她的安乐椅上有一朵云彩,一个避暑者好像得了麻痹症……

维果的第一部影片获得了非凡的成功,他也因此可以乐观地考虑自己作为电影艺术家的生涯了。1930年,他在尼斯创立了名为“电影之友”的影迷俱乐部。在这里,会员们可以相互放映苏联影片。1931年,维果拍摄了为法国游泳冠军让·达里斯量身定做的12分钟纪录片。这部影片的突出特征是展现了水中美景,后来维果在拍摄《驳船阿塔兰特号》时再次使用了相同手法。同年,维果和丽杜的女儿露丝出生。随后,维果得到了拍摄一部关于法国网球运动员亨利·科谢的短片的委托,但是这项计划流产了。1932年,他在巴黎遇到了雅克-路易·努内(Jacques-LouisNounez),这位喜欢电影的商人觉得和维果投缘,愿意成为他的电影制片人。

《操行零分》

1932年12月和1933年1月期间,维果拍摄了《操行零分》(Zéro de Conduite)。此片的摄影指导是鲍利斯·考夫曼,作曲是莫里斯·若贝尔(Maurice Jaubert)。这是一部自传性的影片,因为它讲述了一所寄宿中学的孩子们的生活。由于学校的纪律过分严厉,孩子们共同策划了罢课活动。一个名叫达巴尔的学生,冲着一个抚摩他的手的令人腻味的教授说“废物”。这名学生被召到校长办公室,并被要求说明原因,他的回答依然是:“老师先生,我说您是废物!”这个说法来自《社会战斗报》的大标题,阿尔梅利达曾对政府说:“我说你们是废物!”随后,反叛活动在宿舍里展开,被撕碎的枕头里的羽毛四处飞舞。第二天刚好是校庆日,被邀请来的官员们(当地的行政长官、神甫、军人)受到了爬到屋顶上的孩子们发动的各种各样的攻击。到处是混乱,孩子们甚至在屋顶升起了骷髅旗,从房顶上逃跑,跑到乡下去了。

《尼斯景象》剧照

《尼斯景象》剧照

《操行零分》遭到了官方的批评以及来自多方的抗议,特别是“学生家长会”的有组织的抗议。他们认为,这部影片颂扬了违反纪律的行为,损害了教育界的声誉。因此,这部影片只放过一场就被审查机构禁映了,直到1945年才再次与电影爱好者们见面。维果让这些孩子们逃跑,表现了他对抗成人、伪君子和坏人们的想象和创新。然而,这部影片并没有传达出善恶二元论的观点,因为这些孩子绝对不是圣人:他们既阴险又邪恶。《操行零分》具有浓郁的绝对自由主义色彩。在自由和幸福遭到牵绊的情况下,反叛是必要的。维果表现了权力机构的支持者们的形象,如国家、教徒和傀儡式的军人,这些人应该在大屠杀中被打倒。

逃离苦役

尽管《操行零分》遭到禁映,雅克-路易·努内依然对维果充满信心,准备请他制作一部新片。当时,维果有好几个拍片计划,其中关于越狱的计划尤其令我们感兴趣。这个计划取材自欧仁·迪约多内(Eugène Dieudonné)的真实生活,此人当时是跟“波诺派”成员有联系的非法的无政府主义者。1911年末,波诺及其同伴在巴黎袭击了一家公司总部的收账员,为他偷窃了2万法郎的现金和5千法郎的黄金。无政府主义者遭到了大搜捕。27岁的细木工、《无政府报》的亲信迪约多内被捕;收账员确信自己认识他,而他却保证说案发之时自己正在南锡。尽管临死前的朱尔·波诺、加尔尼埃的一封信和雷蒙·拉·西昂斯的法庭诉讼都证明迪约多内无罪,然而他还是被判处死刑。后来,他虽然得到特赦,却被送到了圭亚那的苦役犯监狱。

《驳船阿塔兰特号》DVD封套

《驳船阿塔兰特号》DVD封套

欧仁·迪厄多内曾经两次越狱,但是每次都被抓回。第三次,他企图装扮成女仆,经过几次与死亡擦肩而过之后来到巴西,却受到被引渡的威胁。著名记者阿尔贝·隆德尔(Albert Londres)为他辩护,使他获得特赦。迪约多内回到法国后,重新成为细木工。在1912年的诉讼中,阿尔梅利达曾经支持过他。维果当时和迪约多内很熟,因为他给维果的公寓做过家具。维果委托迪约多内根据阿尔贝·隆德尔的文本起草了一个电影脚本,迪约多内也答应在影片中扮演自己,维果还打算到圭亚那去拍摄。尽管准备工作十分充分,这个计划还是被放弃了,因为审查的风险太大,资金的风险也太大。1933年8月,努内交给了维果一个不太引人注目的剧本,审查机构不会干涉,虽然题材一般,但是维果可以将之拍成一部个人化的影片。这部影片就是《驳船阿塔兰特号》,它是维果最杰出的影片,也是他的最后一部影片。

《驳船阿塔兰特号》

影片《驳船阿塔兰特号》(L’Atalante)拍摄于1933年11月至1934年1月。剧本由让·吉内原创,由让·维果和阿尔贝·里伊拉改写。鲍利斯·考夫曼依然担任影片的摄影指导。布景由阿尔梅利达的生前好友弗朗西斯·儒尔丹担任。影片的剪辑是敢于发表自由主义言论的路易·沙凡斯。这部影片更多地得益于维果以前的方法,以及几位大牌明星的加盟:米歇尔·西蒙,狄塔·巴尔罗,让·达斯特……

影片的故事如下:一个水手娶了一个年轻的乡下姑娘,这个姑娘不是很适应驳船上的生活,这艘船由一个非常有个性的老人掌舵(米歇尔·西蒙饰)。驳船到达巴黎郊区时,妻子离开了丈夫。两人都很绝望,最终他们重新回到了彼此身边并且再次相爱。维果把一个非常平庸的剧本改编成了不乏社会批判意识的诚挚的爱情诗篇。影片开始,婚礼上的水手显得非常高兴,其他人则显得非常可笑,而且与水手们保持着距离甚至敌对情绪。维果涉及了他所处的时代的社会问题:工业化进程中的乡村(高压电线塔,空旷的土地),失业的人群,水手和老板之间的冲突,遭到众人殴打的公认的小偷。米歇尔·西蒙的船仓堆满了名副其实的各种各样的超现实主义物品,其中人们可以看到被切割下来的几只放在短颈大口瓶里的手,一些木头人,一个令新娘惊讶的留声机。维果对于这对夫妻的关注不是道学家的关注,这对夫妻之间是有误解的,新婚妻子之所以逃跑,是因为她想逃避索然无味的日常生活。水手应该潜入水底以找回自己心爱的人的面孔。

评论界是欢迎《驳船阿塔兰特号》的。不幸的是,由于高蒙公司担心遭到审查,并且觉得影片缺乏足够的商业性,在发行时对影片进行了删改。有些场面(如米歇尔·西蒙在新婚妻子的肚子上纹身)消失了,陈词滥调的歌曲(《驳船驶过》)代替了若贝尔的音乐。直到几年前人们才看到更符合维果原作版本的影片。维果的电影生涯因此结束,因为他于1934年10月去世,5年之后他的妻子丽杜随他而去。

《驳船阿特兰特号》横版海报

《驳船阿特兰特号》横版海报

维果深受不幸的童年的影响,脑海里始终萦绕着被谋杀的父亲的影子。他要反抗压制人的社会制度。他继续接触父亲的朋友们:弗朗西斯·于尔丹,费尔南·德普雷,维克多·梅利克,让娜·安贝尔。这当中的好几个人,由于受到俄国革命的感染,参加到了共产党的行列中。维果没有参加,因为他是所有左派政党的支持者。他与无政府主义报纸保持着联系,并且送请柬给他们,让他们来观看自己的影片。他参加了在尼斯举办的关于让娜·安贝尔的会议,并认真阅读了她的日记《伟大的改革》。1932年,他参加了革命作家与艺术家协会(Association des érivains et artistes r évolutionnaires,简称l’AEAR)的活动。在1934年2月6日发生法西斯主义暴乱之后,他在向包括无政府主义者联合会在内的组织发出的呼吁所有工人力量联合起来的号召书上签了名。

每年的维果奖(Prix Jean Vigo)颁发给一部“具有独立精神和导演质量的影片”的作者。维果的影片影响了许多法国电影艺术家。让我们以弗朗索瓦·特吕弗的一段话作为本文的结束:“1946 年的一个星期六下午,通过安德烈·巴赞领导的电影俱乐部在西维尔—百代电影院(Sveres-Pathé)举办的一场电影放映活动,我有幸发现了维果的电影……我走进电影院时还不知道让·维果的名字,但我马上对他的作品产生了疯狂的敬意,他全部影片的放映时间不足200分钟。”

本文转载自网络

文/菲利普·艾古

译/徐溧遥