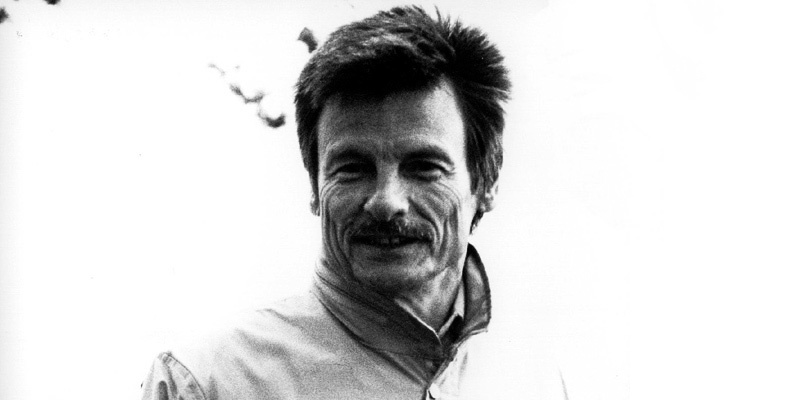

我生来注定受煎熬 --帕拉让诺夫

这个诗人的儿子,这个刚愎执顽、不能随遇而安、无法及时行乐的圣徒,这个抑郁一生、愁绪未尽、客死他乡的"俄国人"--塔尔科夫斯基--跟我们有什么关系?

可是在心底,却会时常、抑或一直萦绕着他电影的许多影子……凝视着塔尔科夫斯基自成一格、于表达上缺乏普遍性的电影,将意味着我们试图穿透影像的樊篱去触及一个电影诗人的灵魂。我知道在那儿有他恒远的惆怅、焦灼和寻找出路的无知精神,以及所有这些东西浮现出来的想像。

我很吃惊:我只须一个小时的工夫,便在一、两个网站上搜索出近六十页关于塔尔科夫斯基的各种介绍和评论。甚至有人自发地翻译了塔尔科夫斯基的部分日记。这么一个十分冷僻的导演难道成了今天影迷的宠儿?塔尔科夫斯基在天之灵应该感到内疚:他从未将中国放在眼里,除了在他电影 里剪辑进去一些中国文革时期的记录片片段外(因为跟珍宝岛中苏边界事件有关。每人挥舞着红宝书以此对抗全副武装的苏联士兵,片中的中国人显得愚昧荒诞),他几乎从未对中国和中国的电影感到过兴趣;他曾经多次说他想去日本,他时常唠叨着黑泽明、沟口健二,但他不曾想在这里,在中国有越来越多的年轻人热爱着他。可惜英年早逝的他,无法注目眼下之中国。似乎我们愈来愈真切地需要塔尔科夫斯基的影像来安慰今天我们虚空的头脑,需要一条陌生的鞭子来抽打我们胶着无痛的神经--这就是我们跟塔尔科夫斯基的关系?

我相信一些聪明、理性的人已经将塔尔科夫斯基电影的各种图形上的、对白上的、时间和地点上的(哪怕是虚构的)、声音上的以及情节结构上的等等一切可辨识元素切割、分解成了他们认可的碎片,他们对每一部他的电影都提炼出了思想,解构成了精神,廓清楚了走向,也升华出了情感……但这一切到底有塔尔科夫斯基电影的真意几许?我依然相信自称看懂的人只是看懂了他自己对塔尔科夫斯基的理解,虽然每一部塔尔科夫斯基的电影他至少须看两遍。

在我看来,甚至塔尔科夫斯基自己说出来的许多话都并不可确证,因为充满了矛盾、迷离和自我抵触。我也相信,导演自己往往是不善于和不太会解释自己的作品的,如果一个导演对自己的影片说得那么头头是道滴水不漏明白无误,我认为那样的导演不会是好的导演,因为他已经无须用电影来表达了。一个真正的导演是一个孤独的、无法与人沟通的人,尤其是当他在谈论自己的电影的时候。塔尔科夫斯基的电影如果能够被如常看懂,彻底诠释,这将是塔尔科夫斯基电影的灾难。我并不想神话塔尔科夫斯基--这个曾经对苏联电影当局作过"认真、深刻"检讨的人,这个回过头来蔑视自己在"威尼斯电影节"获金狮奖电影 的人,这个四处给总统、首相和政要们写信求援予以艺术自由的人,这个不得不低三下四向瑞典女制片人索求低微片酬的人(可全靠了塔尔科夫斯基的声誉那个女制片人才获得了制片的费用)--除了塔尔科夫斯基这个人自己的性格之外(无论如何,性格造就一个人电影的样子和质地),苏联的社会环境也在很大程度造就了塔尔科夫斯基迂回、隐忍、私秘的风格,虽然塔尔科夫斯基异常难得地没有在自己的影片里诉求于意识形态(哪怕他被迫背井离乡);我只是想说,我敬重的正是塔尔科夫斯基电影的难以诠释和不诉求政治。不是说我对"安德烈·鲁勃廖夫"这样的人不敬重,而是我不感兴趣;电影里面的中世纪圣像画家与我有何干,我可以去看历史典籍--折磨我的是塔尔科夫斯基的影像,因此我对他电影的表达才感兴趣。表达才是他电影提供给我的真正粮食。他如何以影像表述,这是我想明白的。可我并不十分明白,所以我十分着迷。因为,事实一当被说出来,它就不再是原来的事实。我着迷于塔尔科夫斯基怎么"说"出他的"事实"。

在观影和阅读方面,我私下的朋友知道我也十分热衷极端肤浅的东西,当然那一定要是"极端肤浅";而另一面,我却一向对难以理解的电影趋之若骛,就像我对恐怖片怀有偏颇的热情一样(就是因为迄今为止我还没有看见一部能吓着我的"恐怖"电影,自己亦未能如愿作出"恐怖"电影)。塔尔科夫斯基是为数极少的让我沉溺、不安、难以自己的导演之一。为什么他能够想到恋人悬于战壕上的拥抱?能够想到雨中的火势?能够想到卧于水凹的沉睡?他设置了多米尼克这样一个生活在水中的疯子,这个疯子要让别人手持蜡烛一趟一趟走过温泉,这还不够,他又让扮演疯子的演员在 里再次扮演一个疯子,并且去放火焚烧家园,"消灭物质部分,留存精神的遗迹"--这就是解释吗?为什么他要让"潜行者"头发上留有一块白斑?为什么是在一只鸟儿飞落在男孩头上的时刻,切入中国文革的记录片?为什么牛奶总是溅落在地?当苹果洒落河滩,当身处意大利的男主人公回头凝望俄罗斯家乡,当另外星球的事迹开始展现的时候,总是有马儿在那里,为什么塔尔科夫斯基喜欢马?水洼里遗落着硬币,注射器针头,武器以及宗教圣像--"这都是心灵寻求逃脱痛苦的反映……"不错,这些形象看起来当然容易注解,可他如何能找到有如此确切形象的表述?这个表述如何建立的?谁来为我们解释?如果一部塔尔科夫斯基的电影有两百个镜头,那么我的"为什么"也会有两百个,尽管在私底下我会有所有问题的答案,但那是无法言说的。三年前,我不得不应约去作一个关于塔尔科夫斯基的发言,幸好那时来参加的人只有十几个,我们自说自话,其实都跟塔尔科夫斯基无关。十年前,我在电影学院的毕业论文里提到塔尔科夫斯基时写道:"他完全重新制造一种真实,决不让任何一点日常生活的平庸状态进入他的影片。他不像布努艾尔那样利用日常生活的普通面貌直接获得一种与现实的吻合性与亲近感,他总是虚构一种环境和人物行为,同时给这种整体的虚构形态精心制作出逼真的面貌,这种逼真在于,他影片里的物象看起来往往比真正的物象更具有质感,因为塔尔科夫斯基集中了自然状态下零散的质感特征,强调和雕刻了这种质感…导演以直觉的视线凝视世界,并把这个视野中的形象保持下来,这形象便打上了导演个人的烙印……他每个镜头里的形象,便是一个他无法作废的事实。在这种事实里,隐含了导演的旨意……导演选择某种形象,就注定选择了某种含义。"那时我想这就算是一个交待,面对塔尔科夫斯基可以从此心安理得、不再追究。然而,这终究只是表明了我的徒劳,即便今天依然如此,因为我写出来的答案无法满足自己。

我喜欢那些雨,它们无缘无故在室内下下来,有时也从天花板上带着剥落的泥灰倾落……但塔尔科夫斯基告诉我们,这不是超现实主义;我欣赏一杯在桌上移动的牛奶或者那个生活在水中的人……但塔尔科夫斯基告诉我们,他坚决反对象征主义;我看见了斯大林的头像在惊恐不已的女主人公奔跑过程中一闪而过……但塔尔科夫斯基告诉我们,他极端憎厌以"意识形态来构建他的意象组织"--塔尔科夫斯基,这就是使我着迷的导演。五年前我曾应诺要写一本关于这位导演的书,到现在我仍然一筹莫展,没有丝毫胆量来进行这个工作。我更能知晓一点"新现实主义"、"新浪潮"、"新德国电影"、"好莱坞"诸如此类,至少我敢在课堂上向学生们讲他们的电影,我甚至可以讲一点布努艾尔的电影,而我从未讲过塔尔科夫斯基、安东尼奥尼这种人的电影,不是我没有资格,而是我惶恐不安,或者我压根对他们就无从说起。像学究那样罗列出一本塔尔科夫斯基电影和生平资料的书(手头已经有了许多这样的资料),对我来讲是惭愧无奈的事情。我宁愿现在不做这件事情。而且,随着时间的推移,以影片来表明自己感受的念头越来越占了上风--塔尔科夫斯基捍卫了像我这样的电影工作者的信心,他成为一个导演工作的内在标志。

电影的学徒面临两种羡慕:对塔尔科夫斯基或者对斯皮尔伯格。这是年轻的电影导演无法绕过的悖论。人们崇敬塔尔科夫斯基,但要过斯皮尔伯格的生活,因此对塔尔科夫斯基敬而远之。但是,穷人塔尔科夫斯基的影像依然如梦魇一般纠缠着我,挥抹不去。

在所有古代和现代的说法中,镜子总是异类世界的窗户,是神秘事物的入口,是一切记忆、想像和经验的仓库,是一个人的倒影,是一个认知的标准。就像他的那部电影的标题: 。塔尔科夫斯基的电影确实是一面镜子,时刻照映着我这样无知的后来者,在这个映像中看见自己焦躁、无助和堕落的样子。电影也是一种比生命留存更长久的物质,虽说它终究亦会灰飞湮灭,变成一种传说。不过这正是人所努力前行的动机。因此电影是一种生命消失之前的渴望,它延伸了人的精神轨迹,并赋予它形式和实体,如此,我们才能再次一窥塔尔科夫斯基内心之堂奥。

引自:

文/章明