我们通常不会踏进精神病院,那里暴戾、妄想、歇斯底里,空气中弥漫着让人肾上腺素流淌愤怒基因的紧张气氛。精神病院就是这么一个于我们想象中,无比让人退缩的地方,一如王子在我们心中必定要骑白马多金又柔情一样,谁也不相信那些现实中的王子,很可能肚大腰圆矮个子,没有实权还不时搞搞婚外恋——我们固执地选择相信什么,又倔强地选择不相信什么,所以即便精神病院其实温和、整洁、清爽又自由,也不会有多少人真的愿意在礼拜天挎个小果篮,进去找找老朋友,叙旧,聊天。

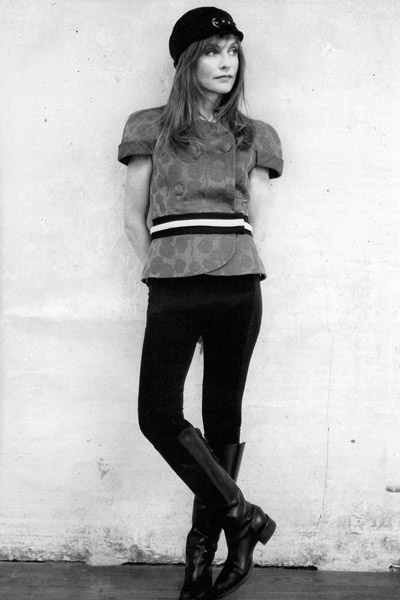

伊莎贝尔·于佩尔

伊莎贝尔·于佩尔

然而却有一个女人,30多年前就把自己关进了精神病院里,一直不想主动走出来,倒也不介意别人去探访她。她外表冷漠坚强,内心脆弱得像是一掰就四处松散的糖麻花,个性倒是一直没长大的样子,与她年过半百的外表有些对不上号。

没办法,人们实在太爱这个精神分裂了三十几年的女人,等不到她自己走出来,也有着不想让她出来的私心,看着她时刻在胶片上矜持着,隐忍着,濒临崩溃,然后在某个高潮的瞬间从天花板上摔落,情绪迸裂得碎无可碎,那是一种美感的极致剧变,不带有对性别意识的偏袒,对任何一个男人甚至同性来说都赏心悦目。

伊莎贝尔·于佩尔(Isabelle Huppert),她是精神病院里最受人憧憬的病人,再怎么污言秽语也都是在表达爱慕,用导演克莱尔·丹尼斯的话来说:“这个女人能让人上瘾”。

今年(2009年)的伊莎贝尔·于佩尔很活跃:在戛纳电影节上成了史上第四位评委会主席,这对于17次踏上过戛纳红地毯并且两次拿到过影后桂冠的她来说,毫无疑问是一种来自大众审美与专业评判两个领域的双重认可;《伊莎贝尔·于佩尔——肖像中的女人》在北京尤伦斯艺术中心开展,她不仅是中法文化之春项目里的核心,也成了十几个国家摄影师与画家的缪斯,中国年轻艺术家杨福东、时晓凡等人同样为她着迷;上海电影节的闭幕式几乎成了她的个人秀,历年来多部代表性作品的回顾,令年轻一代的中国新近影迷也领略到了这位法国影后的风采……她说她很喜欢贾樟柯,也很欣赏王小帅,她没有看过太多中国电影,但最近看过的几部都让她很喜欢。在中国期间,影迷少不了问她的一些演艺感悟与一些人生体会,她心直口快地说她不介意露点走光,但很介意被误认为是在出卖色相,一旦有人提到了那部令她声名鹊起却也是非不断的《钢琴教师》,她就眼神扑朔,避而不谈。

她在演电影前的代表作是舞台剧《美狄亚》,她最喜欢的自己的影片则是《幽灵河》,一个演史上最著名的疯女人,一个演平凡市井里的浪荡妓女,没一个是“正常人”。但于佩尔却坦然说,这两个角色都很正常,目光无比诚恳。

《包法利夫人》中的于佩尔

《包法利夫人》中的于佩尔

长期在电影里精神分裂,只不过是她对于生活的频繁换位思考,用处女、用修女、用舞女、用妓女的视角去看待世界。

她说她最适合在精神病院安家落户绝非信口开河。从影30来年,作品90余部,绝大部分时间里她都在电影中作践自己、勉强自己、强迫自己。美狄亚为了跟爱人私奔,不惜残杀亲生弟弟并将其大卸八块,在被爱人背叛后更将两个儿子全杀死;《八美千娇》里她是情绪暴躁的老处女,为鸡毛蒜皮的小事跟别人撕破脸;《女人韵事》里她把非法堕胎当成家常便饭,稍微表现一下犹豫挣扎的情绪就立刻释然;《分居》和《一见钟情》都跟丈夫有着精彩的斗争,前者主动坦白有外遇,后者则为了争取穿着时尚的主导权而脱了内裤出门;《钢琴教师》里她憋屈着性欲,把偷窥和自虐当成发泄的途径;《我的母亲》里她则对儿子有着超越伦理的爱慕,霸占欲让她充满了戾气、乖僻与悲愤的情绪。她不厌恶这些角色的个性偏门,冷淡的外表下隐藏着如同火山喷发前最后一秒的膨胀充盈感,她说她喜欢那种两极式的性格冲撞,一旦一个人格压制不住另一个人格,崩溃的一刹那让她感到无比畅快。

对她而言,长期在电影里精神分裂,只不过是她对于生活的频繁换位思考,用处女、用修女、用舞女、用妓女的视角去看待世界,总能令她看得更真切明白,入了戏,也就入了不同的人生,这样的形式让她乐在其中,不能自拔,有时导演喊了卡,她仍沉浸在其中不愿出来。

法国导演夏布罗尔夸赞于佩尔是一个连缺点都会令他喜爱的女人,只有“狡猾”才般配得上她既分析又综合的圆滑之美,将完美主义运用在残酷的黑色幽默上,有着一种别人并不具备的引向力量——有趣的是,这番赞美的言语,所刊登的杂志竟然也是甚少探讨电影艺术的《心理学》。

有人说伊莎贝尔·于佩尔是“电影表演艺术家”,但有人就不同意。

伊莎贝尔·于佩尔

伊莎贝尔·于佩尔

不同意的还是夏布罗尔这老头,他在2003年颁发西班牙圣塞巴斯蒂安电影节终生成就奖给于佩尔时说,相比起大多数被导演所成就的女演员,于佩尔则看起来非常地服从,一切都像是按你所说的去做,结果却变成了拍摄她自己的电影,她是法国最伟大的电影“作家”之一。

是的,这显然道出了于佩尔的不同之处:别人是把剧本上用文字写着的角色,原封不动地还原出来;她却是把身体和灵魂当成了创作工具,从眼神到乳房都是文字,从舌尖到足跟自成段落,有时火大地发脾气是在埋设伏笔,有时迷离地脱衣服是在堆砌高潮,等到她在镜头前暧昧地微笑或者痛快地大哭时,那自然就是剧情转折时的峰回路转了。

关于于佩尔这个女人的文字,通常都是平凡而不平淡,单纯而不单调的。她曾13次冲击她最在意的恺撒奖,后来她淡然了,奖却也到了她的手上,所以她的文风从激情走入了恬静,即便在被非议的情欲剧情与压抑故事里,她也都慷慨地奉献出她形体所能表现出的美丽辞藻,完成着属于一个“作家”的职责。

她“创作”了她的电影,往往病态,但确实引人入胜。

威尼斯电影节上的伊莎贝尔·于佩尔无疑是很抢眼的,却败给了克塞妮娅·拉帕波特,引来了水城影迷们的一片嘘声。

《白色物质》里的于佩尔并不再一味重复她过去的神经质戏路,但表演依然力量感十足,与背叛自己并愿意为了新家庭不惜出卖一切的前夫有着冲击力惊人的对手戏。那是一种属于女人捍守信念时才能爆发出来的强势魄力,虽然在剧中于佩尔最后并不晓得她究竟真正需要捍卫的是什么,但这并不妨碍她继续将有别与普通女人的威吓感表现出来,发出的嘶吼货真价实,拳拳到肉。

美人迟暮

美人迟暮

然而威尼斯毕竟是一个偏袒意大利本土电影人的比赛,即便马克·穆勒的国际化邀请使本届电影节被恐怖片、同志片和政治片团团包围,除了影帝给了评委会主席李安欣赏的英国人科林·费斯之外,其他演员奖大多被意大利人自己瓜分完毕——克塞妮娅是俄罗斯人没错,可是她刚拍的《意大利人》则是彻头彻尾的讨好之作,意大利本土评委会青睐于她绝对有根有据。

没有得奖却并不妨碍让于佩尔在电影节上出尽风头,《白色物质》看似在针对种族和政治说事,其实不过是在描述一个在非洲生活的白人女人的故事。于佩尔依旧在“创作”电影,她开着卡车在国境线上呼啸,身份是一个名叫玛丽亚的咖啡园农家女,颓唐的面容上流淌着忿忿的恨意,这使得于佩尔的新表演让娱乐记者们感到饶有兴致。她拿过两次威尼斯影后的荣耀,这次参赛再度拿奖与否已不重要。她是业界的权威,但她本人又总是有意无意地游走在权威的边缘,暧昧却明晰的态度使她在正面迎接近年来风头正盛的克塞妮娅的冲击时,很容易就调和出令人期待的化学物质来——不过这物质不是硫磺与火药,而是水与乳的关系:浊时水乳交融,清时各自为政。

不过如此游刃而圆滑的处世态度,多多少少与我们素日里见到的那个女疯子大相径庭。一味地将她安置在精神病院里,看她闹着撒泼着貌合神离着去崩溃已成了习惯,偶尔见她溜出来换气倒也颇有惊艳的感觉。

名叫伊莎贝尔·于佩尔的瘾,与人伦无关,也不干道德的事,中着她的毒,着了她的道,都很值得心安理得,因为关于她的一切银幕画面都值得品味与揣摩,她那些将日常小性子浓缩后爆发出来的人格分裂值得被压抑久了的我们鼓掌。

本文原载于《风尚志》