新浪潮导演弗朗索瓦·特吕弗(Francois Truffaut)曾在为马克斯·奥菲尔斯(Max Ophüls,1902-1957)所作的讣告中这样写到:马克斯·奥菲尔斯不应该被简单地被称为鉴赏家,或唯美主义者,或电影匠人。他不会为了所谓的“好看”而将镜头弄得很琐碎。马克斯·奥菲尔斯总是将演员的表演置于技巧之上。当然在马克斯·奥菲尔斯的电影中那些有机的流畅的镜头运动也成为观赏电影时一种令人愉悦的简单元素。

马克斯·奥菲尔斯

马克斯·奥菲尔斯

在漫长的艺术史上,艺术家由于种种原因而流亡的事情屡有发生。即使在区区百年的电影史上,电影艺术家流亡的例子也不在少数:因遭受麦卡锡主义迫害而流亡瑞士的美国导演查理·卓别林(Charles Chaplin),长期在法国和墨西哥拍片的西班牙导演路易斯·布努埃尔(Luis Bunuel),拍片足迹遍及数十个国家的荷兰纪录电影导演尤里斯·伊文思(Joris Ivens)……德裔法籍导演马克斯·奥菲尔斯也经历了流亡的命运,先到法国,后到美国,最终回到法国。马克斯·奥菲尔斯不仅生前流亡,而且死后还在流亡。他在德国病逝之后不久,他的骨灰从汉堡流亡到了巴黎。

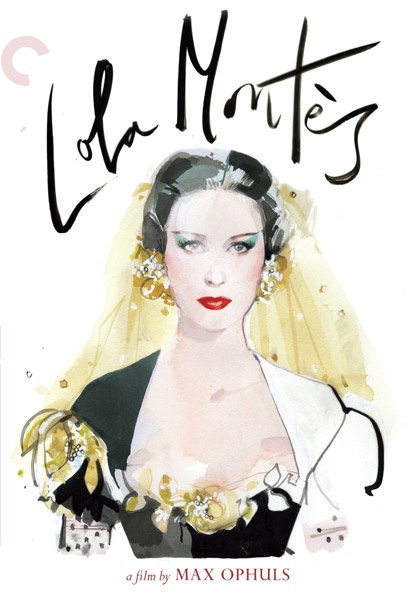

“对我来说,生命就是运动。”马克斯·奥菲尔斯的代表作《劳拉·蒙戴丝》(Lola Montes,1955)中的女主人公的这句台词,经常被评论家们用来说明这位导演对电影艺术的追求以及对生命的理解。《劳拉·蒙戴丝》作为马克斯·奥菲尔斯的最后一部电影,透露出对日渐势微的欧洲无尽的惆怅伤怀。

电影是运动的艺术,马克斯·奥菲尔斯的影片充满了运动:人物心情的变幻,人物命运的沉浮,人类社会的变迁。生命是运动的结果,生老病死,悲欢离合,人生的哪一件事情不跟运动有关?流亡不也是运动吗?也许由于自己长期处于流亡之中,马克斯·奥菲尔斯十分关心那些处境动荡不安的人物尤其是女性人物的命运,描写她们爱情生活的不幸,以细腻的艺术风格表现她们的痛苦。

能拍好女性题材的导演必定是风格细腻的导演,马克斯·奥菲尔斯就是这样一位导演。细腻的风格首先表现在对细节的精确运用上,马克斯·奥菲尔斯十分强调细节在艺术表现中的重要作用:“细节,细节,细节!最不起眼、最不易为人察觉的事物,往往是最有表现力、最能说明问题甚至是决定性的事物。艺术是由精确的细节和微不足道的事物构成的。一面撕破的手帕、修剪胡子的姿势或者手的动作能够比大段大段的文字描述表达更多的东西,远方的军号声可以表现千军万马,摄影机的轻微移动比大段对话更能表现强烈的冲突。”

马克斯·奥菲尔斯的作品充斥了很多可供辨认平顺的摄影机动作;复杂的升降机运动和推轨的镜头,影响了年轻的斯坦利·库布里克(Stanley Kubrick)刚开始的电影事业。马克斯·奥菲尔斯的摄影机动作比起现在这个Steadicam和电脑充斥的年代,丝毫不逊色。演员詹姆斯·梅森(James Mason)和马克斯·奥菲尔斯合作过2部电影写了一首诗来记录这位喜欢摄影机推轨和升降运动的导演:

A shot that does not call for tracks

Is agony for poor old Max,

Who, separated from his dolly,

Is wrapped in deepest melancholy.

Once, when they took away his crane,

I thought he'd never smile again.

意思是说导演很喜欢轨道和升降,如果把这些元素移除了他会苦恼、忧郁很久。

《劳拉·蒙特斯》(海报)

《劳拉·蒙特斯》(海报)

马克斯·奥菲尔斯作品呈现的人格是洒脱、敏感、犬儒又嘲讽的。他对于道德的矛盾,以及爱情、欲望均持诙谐的态度。而他重时代细节、繁复而多对比的构图方式、个人招牌式华丽的长镜头跟摄,加上镜子、色彩,制造了影像如歌剧般目眩神驰的装饰风格。有人认为他的场面调度过于巴洛克化,对比于其强调爱情及欲望的文本似乎不太和谐。不过这位曾在六个国家(德、奥、俄、瑞士、法、美)居住及拍片的导演,一生执著于相似的主题(幸福的追求与求爱的仪式),形式却丝毫不妥协,“呈现德国表现主义的风格,以及法国印象主义的影响”,华丽还要再华丽,优雅还要再优雅。

以他丰富的四处行走背景,使他的作品真正成为多元思考的总汇。他的视野具有埃里克·冯·施特罗海姆(Erich von Stroheim)的社会学观点,也有恩斯特·刘别谦(Ernst Lubitsch)的机智和华彩,更有约瑟夫·冯·斯坦伯格(Josef von Sternberg)在创作文本上的细致。战后的古装剧正好让他发挥他早年在维也纳执导舞台剧的经验,人工化的形式前景雕琢地周转于他的女性论述中(他的情爱均以女性为感性中心),创作者既一手操纵着角色的命运,又自觉地将之指向循环宿命的主题,让观众看到人和幸福的脆弱与不易掌握。

马克斯·奥菲尔斯是一位曾经被低估的导演。至于原因,应该说主要是由于他的创新精神。他的有些创新之举因过于超前而难以被当时的人们理解,《劳拉·蒙戴丝》发行之初遭遇的商业失败和在评论界引起的激烈争论就是明证。然而,今天这部影片已经成为法国电影的看家之作。随着时间的推移,人们越来越能够理解奥菲尔斯在半个多世纪前写下的一段话:“我认为,艺术家的真正目标就是赋予我们新的视点。归根结底,所有的主题都是相似的,只有我们对人或物的个人视点,只有我们与之沟通的形式才能使它们相互区别……作者有自我欺骗的权力,没有不进行试验的权力。要想让任何艺术保持兴趣和活力,必须寻找……寻找……再寻找!”

生于德国 确立爱情与死亡的主题

马克斯·奥菲尔斯原名马克斯·奥本海默,1902年5月6日出生于德国南部萨尔州首府萨尔布吕肯的一个犹太工厂主家庭。老奥本海默曾经有意将他培养成为一名商人,小奥本海默却对此没有兴趣,他不愿意过资产阶级那种墨守成规的生活。从中学时代开始,他就对文学尤其是戏剧产生了兴趣,热衷于参加戏剧演出、组织戏剧讲座之类的活动,同时为报刊撰写戏剧评论。对一位年轻戏剧女演员的爱慕之情坚定了他对戏剧的爱好,也使他决心成为一名戏剧演员。

他的想法得到了他的老师弗立茨·霍尔的支持,曾经在斯图加特国家剧院担任过导演的霍尔推荐他参加戏剧演出,并为他取艺名奥菲尔斯,此举主要是为了避免给他的家庭增添麻烦。

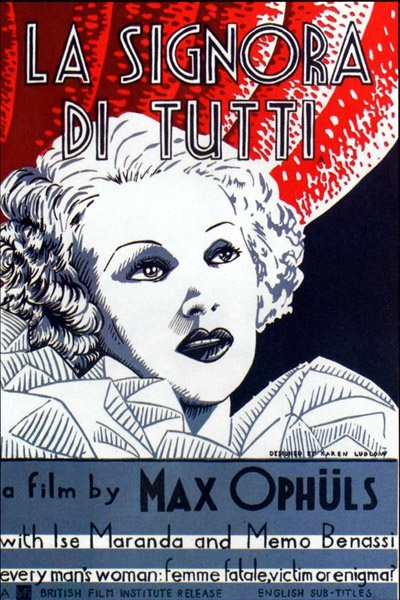

《众人之妻》海报

《众人之妻》海报

自1919年起,马克斯·奥菲尔斯开始正式从事戏剧演出活动,起初是在家乡萨尔布吕肯,后来随同剧团巡回演出,足迹遍及斯图加特、埃克斯一拉夏佩尔、多特蒙德、法兰克福、布雷斯劳、柏林、维也纳等地。从1924年起,他开始担任戏剧导演,至1930年为止导演过200多个剧目,成为享有盛誉的年轻戏剧导演。奥菲尔斯对戏剧的热爱达到了痴迷的程度,多年之后,他在导演影片《轮舞》(La Ronde,1950)时通过女主人公之口表达了自己对戏剧的迷恋:“我们因戏剧而存在……没有戏剧,我们将成为什么?”

然而,马克斯·奥菲尔斯更钟情于电影这种新兴的艺术形式。1930年,他作为助理导演参加拍摄了影片《永不言爱》(Nie wieder Liebe,阿纳托尔·里特瓦克Anatole Litvak导演),同年导演了自己的第一部影片《我们喜欢鱼肝油》,这是一部30分钟左右的童话片。

1931年,他导演了长片《爱情作坊》(Die verliebte Firma),讲述了一个能歌善舞的女孩的快乐生活。1932年,他连续拍摄了3部影片:《卖掉的未婚妻》是根据捷克作曲家伯德里克·施梅塔纳(1824—1884)的同名歌剧改编的喜剧,《快乐的继承人》(1933)讲述的是一个德国式的罗密欧与朱莉叶的故事,《调情》(1933)以富于诗意的手法表现了一出爱情悲剧,此片是马克斯·奥菲尔斯的成名作。

影片《调情》改编自奥地利剧作家和小说家阿瑟·施尼茨勒(1862-1931)的同名戏剧,讲述了一个地位卑微的乐师的女儿与一名皇家卫队军官之间的恋爱故事,以乐师的女儿的自杀为结局。影片与原作一样,具有鲜明的社会批判色彩。阿瑟·施尼茨勒一生都在探索人的灵魂这个“遥远的国度”,作品较少反映重大社会问题,而是主要表现爱情与死亡,如他所说:“我表现爱情与死亡。”他的大多数作品描写了没落贵族、资产阶级、小市民等对待爱情、婚姻和性生活的态度与变态心理,反映了19世纪末20世纪初维也纳的社会风貌,在一定程度上揭露和批判了资产阶级的荒淫生活和腐朽没落文化。

作为马克斯·奥菲尔斯的成名作和早期代表作,《调情》可以说具备了他后来的所有作品的关键元素:爱情与死亡的主题,对人物内心世界的深刻揭示,灵活多变的摄影和运动,富有诗意的气氛和布景。影片中表现两个恋人雪中漫步的场景不仅极富诗意,而且暗含着一种宿命论的隐喻:被遗弃的女人犹如飘落的雪花。这个细节可能来自原作中女主人公克里斯蒂娜的一句台词:“爸爸的卧室里挂着一幅美丽的画,画上的女孩看着窗外飘落的雪花,那幅画的名字是《被遗弃的女孩》。”这个有关女人命运的隐喻在马克斯·奥菲尔斯后来创作的所有影片中复现。在奥菲尔斯内心深处,飘落的雪花是否也隐喻了自己作为犹太人的命运?

《调情》海报

《调情》海报

流亡法国 为谋生转战于欧洲各地

1933年初,纳粹上台后大肆迫害犹太人,马克斯·奥菲尔斯带着妻子和儿子移居法国。由于持有萨尔护照(第一次世界大战后萨尔由国际联盟管辖,而奥菲尔斯居住的萨尔布吕肯距离法国仅有3公里之遥),马克斯·奥菲尔斯一家轻而易举地来到了法国。同时,由于萨尔位于德国和法国的交界,马克斯·奥菲尔斯也很容易适应法国的语言和文化。

另外,马克斯·奥菲尔斯移居法国后的拍片活动并不局限于法国,还曾到意大利、荷兰等国拍片,他不想使自己仅仅成为一名法国导演,而是一名欧洲导演。他的这种想法与萨尔在地理上所处的欧洲中心位置不无关系,正如前联邦德国总统里夏德·冯·魏茨泽克在描述萨尔河畔的居民时所说:“萨尔人给我们作出了生活的榜样,告诉我们如何能够同时是一个好的萨尔人、一个好的德国人、一个好的欧洲人和一个好的邻居。”

马克斯·奥菲尔斯来到法国后拍摄的第一部影片是《调情》的法国版,法语片名为《爱情故事》(Une histoire d'amour,1933)。这部影片的德语版在德国的映期长达6个月之久,在英国、比利时尤其是法国也产生了很大反响。在拍摄此片的法语版之前,曾经有人断定:“拍摄法语版的《调情》将是对原作的亵渎。”但是巴黎的发行商却不这么认为,仍然决定重拍此片。虽然马克斯·奥菲尔斯比任何人都更加熟悉自己的作品,但是由原班人马拍摄的法语版未能产生与德语版相同的发行结果,在法国仅上映一个星期就销声匿迹了。马克斯·奥菲尔斯在法国拍摄的第二部影片是《有人偷走一个男人》(On a volé un homme,1933),讲述了一个庸俗的浪漫故事,这部没有多少艺术成就的影片却在一定程度上获得了商业上的成功。

1934年,应一家意大利电影公司的邀请,马克斯·奥菲尔斯前往意大利拍摄《众人之妻》(La Signora di tutti),这出浪漫情节剧的创作多少受到意大利小说家和剧作家皮兰德娄(1867—1936)的影响,无论是在主题思想方面还是在艺术处理方面。马克斯·奥菲尔斯于同年年底返回法国,拍摄了由法国作家柯莱特(Colette)编剧的《神曲》(Divine,1935),剧本的构思部分地来自这位作家的小说《音乐厅内幕》,讲述了一位在巴黎演艺界碰运气的乡下姑娘的悲惨遭遇。马克斯·奥菲尔斯在评价这部影片时说:“我觉得这部影片虽然算不上是一部优秀影片,却是一部值得拍摄的影片。”

1936年,马克斯·奥菲尔斯拍摄了影片《温柔的敌人》(La Tendre ennemie),讲述了一个女人与其丈夫和两人情人之间的感情纠葛,后来这个女人成了三个男人的共同敌人。本片改编自法国剧作家安德烈·安托万(1858—1943)的戏剧《敌人》,马克斯·奥菲尔斯在德国时曾经将这出戏剧搬上舞台。在这部影片公映之前(由于商业原因直到1936年底才公映),从不放弃任何拍片机会的马克斯·奥菲尔斯还拍摄了两部关于作曲家的短片:《肖邦的辉煌的华尔兹》和《舒伯特的艾娃·玛丽娅》。还是在1936年,马克斯·奥菲尔斯应一家荷兰电影公司之邀到阿姆斯特丹拍摄了《理财纠纷》(Komedie om geld),讲述了一个银行职员的故事。

《没有明天》(昙花一现)剧照

《没有明天》(昙花一现)剧照

马克斯·奥菲尔斯第一次居留法国期间拍摄的影片还有:《吉原》(Yoshiwara,1937)描写了一个日本女子和她的军官情人之间的爱情悲剧,《维特》(1938)改编自歌德的小说《少年维特之烦恼》,《昙花一现》(Sans lendemain,1939)表达了马克斯·奥菲尔斯对巴黎的印象,《从梅耶林到萨拉热窝》(De Mayerling à Sarajevo,1940)是马克斯·奥菲尔斯离开法国之前拍摄的最后一部影片。总体来说,马克斯·奥菲尔斯在第一次居留法国期间拍摄的影片没有一部超过他在德国拍摄的《调情》,有些评论家甚至认为《调情》是马克斯·奥菲尔斯早期作品中唯一的重要作品。

移居美国 处境艰难拍片机会很少

随着第二次世界大战的爆发,欧洲的犹太人越来越遭到法西斯的迫害,马克斯·奥菲尔斯不得不再次流亡。1940年,他携带家眷来到中立国瑞士,在这里拍摄了根据法国戏剧家莫里哀(1622—1673)的同名戏剧改编的影片《太太学堂》,但未能完成。1941年底,他又拖家带口踏上了开往美国的轮船,先在纽约度过了一段时间,后来到好莱坞安顿下来。

奥菲尔斯来到美国之后处境艰难,在很长的时间里拍片对他来说只能是一种奢望。直到1946年他才获得一次拍片机会,执导影片《Vendetta》(根据法国作家梅里美的小说《高龙巴》改编),但仅仅在开拍几天之后,就因艺术风格不对制片人的口味而被迫放弃导筒。后来,在美国演员小道格拉·范朋克的帮助下,奥菲尔斯拍摄了《流亡者》(1947),影片讲述了公元7世纪英王查理二世流亡荷兰的经历,范朋克不仅主演了这部影片,而且同奥菲尔斯一起编写了剧本。接着,奥菲尔斯在美国又拍摄了《陌生女人的来信》(1948,旧译《巫山云》)、《被捕》(1949)和《惊慌失措》(1949),其中最著名的当属《陌生女人的来信》,这部被称为美国版的《调情》的影片讲述了这样一个故事:

14岁的少女丽莎暗恋着隔壁的钢琴家斯蒂芬,虽然由于母亲改嫁不得不离开原来的住所,但她仍旧忘不了斯蒂芬。长成楚楚动人的年轻女人后,她回到维也纳寻找斯蒂芬,跟他一起度过了几个甜蜜的夜晚。事后,钢琴家不辞而别,她则秘密地抚养着他们的儿子小斯蒂芬。嫁给一个奥地利贵族后,她心里仍然爱恋斯蒂芬。15年后的一天晚上,她再次遇见斯蒂芬,便离开丈夫回到他身边,可是斯蒂芬再次遗弃了她。儿子因患斑疹伤寒而死,她在医院里给斯蒂芬写了一封长信,倾诉了自己多年来对他的爱慕之情,以及因此忍受的痛苦和失望,她在写完这封信后离别了人世。悲痛万分的丈夫要求同斯蒂芬决斗,斯蒂芬本来准备一走了之,但在读完这封信后心灵受到极大震动,最后决定与丽莎的丈夫决斗……

《没有明天》剧照

《没有明天》剧照

本片改编自奥地利作家斯蒂芬·茨威格(1881-1942)的同名短篇小说,奥菲尔斯对原作的巧妙调整和对视听语言的精心营造,使影片形成了既忠实于原作又有别于原作的独特风格。为了充分运用电影视听语言的表现力,影片中的男主人公不再是小说中的作家,而是换成了音乐家,于是钢琴曲、音乐会、海报和剧院的偶遇便成为推进故事的有机情节和形象化的背景。奥菲尔斯的卓越和独到的导演手法,使影片中的一起都放射出了宝石般的光芒,两位演员含蓄而丰富的表演风格达到了完美的程度,美工师搭制的古老维也纳的街道和内景是那样真实而准确,摄影师对光与影的处理是那样细腻而富有创造性,所有这一些工作使本片成为浑然一体的艺术精品。

奥菲尔斯通过对比手法揭示了主人公的欲望世界,以及这个世界的虚幻性质。在导演看来,欲望如同转瞬即逝的虚无缥缈的肥皂泡:虽然五彩缤纷,晶莹明亮,却空空荡荡,在飘入空中的瞬间就意味着坠落的命运已经降临。影片中包含着表现人物命运升降沉浮、悲欢离合、盈实空虚的独特影像结构,实物壅塞的影像与空空荡荡的镜头形成巨大反差,唤起了强烈的失落感,主人公的极度空虚与失落取代了幸福的幻觉。奥菲尔斯曾经说过:“舞会、音乐、剧场包厢、香摈酒、制服、仆人……一切都没有什么实际价值,都是空洞无物的。我们为观众展示这些乔装打扮起来的虚无事物,是为了让人们意识到这一点,而不是为了表现趣闻逸事。”

回到巴黎

1950年,奥菲尔斯回到法国,5年之中为法国影坛奉献了4部可以看作是这个时期最具个人特点和最具代表意义的影片:《轮舞》(1950)、《快乐》(1952)、《某夫人》(1953)和《劳拉·蒙戴丝》(1955)。这些影片被称为奥菲尔斯的“四联剧”(古希腊人对于由三部悲剧和一部喜剧组成的“四部曲”的称谓),总体来说都是脍炙人口之作。

《轮舞》改编自施尼茨勒的另一个舞台剧,奥菲尔斯再次将观众带到了“美好时期”的维也纳。施尼茨勒的这部十场喜剧描写了妓女、士兵、艺术家、贵族等不同阶层的十个人物对待性生活的态度,揭露了资产阶级生活的腐朽、荒淫与虚伪,奥菲尔斯的影片同样讽刺了这群资产阶级男男女女轻浮的爱情生活。此片发挥了奥菲尔斯的所有特长:洒脱、敏感、嘲讽甚至犬儒。本片演员阵容强大,汇集了十多个国际明星,如安东·瓦尔布鲁克、费尔南·格拉韦、西蒙娜·西涅莱、西蒙纳·西蒙、杰拉·菲利普。伴随着奥斯卡·斯特劳斯的主题音乐,演员们在奥菲尔斯的指挥棒下运动。

《欢愉》(快乐)海报

《欢愉》(快乐)海报

《快乐》取材于法国作家莫泊桑(1850-1893)的三个短篇小说:《面具》、《泰利埃妓院》和《模特》。此片的导演技巧与《轮舞》一样高超,奥菲尔斯将法国印象派画家的手法同富丽堂皇的德国装饰艺术糅合在一起,演员的表演也同样出色。莫泊桑不仅是法国电影工作者喜爱的作家,也是日尔曼电影工作者喜爱的作家。但是,奥菲尔斯的《快乐》在很长时间内没有得到法国电影评论界的认可,主要原因应该说是种族主义在作怪:一个外国人怎敢将法国作家的作品搬上银幕?法国年轻一代的评论家对于自己的前辈在评价奥菲尔斯的这部影片时犯下的错误感到不满。

《某夫人》改编自路易丝·德·维尔莫兰的小说,主人公某夫人是一位贵族将军的夫人,为了偿还债务将丈夫送给她的几只钻石耳环卖给了珠宝商,几经周折之后这些耳环被一位外交官买去,并且最终被送回到了某夫人的手中。在这个过程中,某夫人虽然找到了自己的爱情,却为此付出了生命的代价。多位著名演员参加了影片的演出,其中包括意大利导演维多里奥·德·西卡。这部影片的拍摄再次表明奥弗尔斯是一位掌控摄影机的高手,正如本片的总摄影师克里斯蒂安·马特拉所说:“和奥弗尔斯一起工作很有意思。每次拍摄之后,人们都要猜测摄影机在什么地方……”。

《劳拉·蒙戴丝》改编自塞西尔·圣—洛朗根据真人真事写作的小说《劳拉·蒙戴丝奇特的一生》,展示了19世纪40年代在欧洲红极一时的杂技女明星的生平和爱情生活。劳拉聪慧漂亮,演技绝妙,个人生活也非常丰富,曾经跟法国、波兰、德国、俄国、意大利的许多名流要人交往甚密,并且先后跟波兰钢琴家李斯特,一位羞怯的法国大学生,巴伐利亚国王等人建立过爱情关系。劳拉也因此而遭到非议,并且受到杂技团团长的藐视和虐待。影片透过表面的豪华和混乱,真实而深刻地表现了一个没有欢乐和幸福的爱情故事。影片在造型方面非常讲究,具有印象派绘画的鲜明特色。

雪花飘落

今天的电影史学家们完全可以说《劳拉·蒙戴丝》是奥菲尔斯电影生涯的颠峰之作,然而此片在完成之初却遭到了观众的冷遇、投资商的不满和评论界的抨击。这部于1955年圣诞节黄金档期上映的影片由于没有满足陈旧的欣赏习惯而遭到观众的异常冷遇,由于6.7亿法郎的投资仅收回1亿多法郎而遭到投资商的极端不满,由于打乱了常规的评判标准而遭到评论界的强烈抨击。当时的绝大多数评论家都认为这部影片“风格沉重”、“过于先锋”,甚至著名的法国电影史学家乔治·萨杜尔也对此片发表了不利的言辞。

《某夫人》(伯爵夫人的耳环)海报

《某夫人》(伯爵夫人的耳环)海报

但是,当时也有不同的声音出现。比如,电影界的记者洛朗·奥利维埃在谈到观看这部影片的印象时写道:“一部极为有趣的影片,导演的手法使人明显地感到德国表现主义的影响。在色彩和宽银幕的运用上进行了不同寻常的探索,经常提供奇特的画面。”又如,一些著名电影工作者也为这部影片进行了辩护,包括雅克·贝盖尔、让·谷克多、罗伯尔托·罗西里尼、雅克·塔蒂在内的7位著名电影导演在致报界的一封公开信中指出:“为《劳拉·蒙戴丝》辩护,就是为整个电影辩护;因为对电影及观众来说,任何创新的严肃的企图都是有益的。”

为什么有这些激烈的辩论呢?萨杜尔之后的法国电影史学家夏尔·福特指出:“因为马克斯·奥菲尔斯构思的作品公然脱离了人们走过的老路,并且在他的创作中不受任何商业考虑的限制。”历史上的劳拉·蒙戴丝因抑郁寡欢而死,影片通过闪回的手法着重表现了她的过去。导演采用的时空交叉的叙事方式在今天的电影中可谓司空见惯,但在当时却因过分“新奇”而难以被广大观众接受,严重影响了票房收入。制片人为了迎合观众的口味擅自将影片的倒叙式改为顺序式,并将140分钟的片长缩短为90分钟,以后又增加到110分钟,直到1969年才恢复原貌。1995年,在由法国权威人士评选的最能代表一百年来法国电影艺术成就的75部影片中,《劳拉·蒙戴丝》榜上有名(《某夫人》也在榜上)。

奥菲尔斯向来强调导演要有观察人生的独特视点,在影片中融入自己对人生的思考。对人生的思考,在很大程度上来说也就是对时间的思考,因为人生的存在最终可以归结为时间的存在。时间难以把握,但是电影艺术可以通过对时间的处理、利用时间的变化和多种多样的时间节奏唤起观赏者对时间的思考,也就是对人生经历的思考。奥菲尔斯的电影是“回忆的电影”,通过对记忆的感知导引出永恒的存在。影像直接反映出追求永恒的意识,借助影像语言人们又可以重温曾经在特定时刻体验过的具体感受,奥菲尔斯作品的全部冲突就在于过去与现在的绵延不绝的双重对立之中。

奥菲尔斯的许多影片中都有雪景,尤其是雪花飘落的场面。前面曾经谈到,对于奥菲尔斯来说,飘落的雪花不仅象征着被遗弃的女人乃至整个女性的命运,而且象征着自己作为犹太人的命运。现在我们是否可以说,飘流的雪花还象征着奥菲尔斯眼中的人类的命运?人类如同飘落的雪花,是被上帝抛弃到这个世界上来的,注定要遭受苦难,因此任何寻找快乐的企图都将遭受挫败。或者,这个世界上虽然存在快乐,但与痛苦相比是短暂而虚幻的,这或许可以用来解释为什么奥菲尔斯影片中的几乎所有主人公都以悲剧结局。

拍完《萝拉·蒙戴丝》之后,由于难以找到投资人继续拍片,奥菲尔斯去了德国,在疾病缠身的情况下仍然坚持导演了一些舞台剧。1957年3月26 日清晨,马克斯.奥菲尔斯在汉堡去世,他的骨灰于当年4月初被运到巴黎,安葬在拉雪兹公墓。马克斯·奥菲尔斯去世的那一年,他的儿子马塞尔·奥菲尔斯已届而立之年,后来成为享誉世界的纪录电影大师。

本文原载于《中国银幕》2003年第9期

作者:单万里