主持:青木真弥--日本《电影旬报》主编

对谈:是枝裕和--日本青年导演;主要作品:《幻之光》1995、《下一站,天国》1997

贾樟柯--中国青年导演;主要作品:《小山回家》1995、《小武》1997

翻译:小坂史子--汉学家,电影制作人

访谈地点:日本东京Bittres End国际电影发行公司会议室

吴丹整理

是枝裕和(后)与贾樟柯

是枝裕和(后)与贾樟柯

青木真弥:我们日本《电影旬报》上刊登过《小武》的报道,你和是枝在海外多次碰到了,希望大家可以轻松地聊聊。请多关照!

贾樟柯:我看过《电影旬报》上对《小武》、《小山回家》的介绍。多谢!

青木:你们第一次见面是那里?

贾樟柯:应该是在釜山。

是枝:不是温哥华吗?

贾樟柯:先是釜山、然后是温哥华、然后是南特。南特非常愉快。

是枝:是啊,真正能聊电影就是在南特。

贾樟柯:跟关锦鹏、侯孝贤、你……

是枝:天天在一一起,吃饭、喝酒、聊天,过得蛮愉快的。还记得在一家中华料理店谈到日本电影的事情……,你们大谈沟口、小津,可是我一点儿都听不懂,就想,哎呀,要是这里有字幕就好了。

贾樟柯:就是那次侯孝贤导演跟我说你拍过许多纪录片。那次发现我、侯孝贤、关锦鹏都很喜欢小津,当时很想听听你的意见,但好像的翻译不太好。

是枝:真是难得的回忆。

贾樟柯:后来在阿根廷见到你的演员:寺岛进,还有你的制作Linda。

是枝:那次因为时间冲突,只能请演员去。

贾樟柯:很远的地方,飞了四十多个小时后下飞机看到Linda和寺岛进,觉得非常亲切。

是枝:四十个小时?

贾樟柯:是。不过挺好的,那么远的地方都有我们的电影放。

是枝:已经跑了几个国家?十个有么?

贾樟柯:十个。你呢?

是枝:差不多。

贾樟柯:大家就像流浪儿。

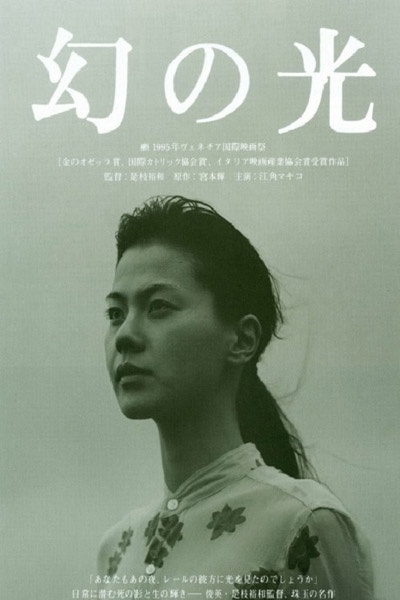

《幻之光》海报

《幻之光》海报

是枝:我第一部电影是《幻之光》,应该去十八个国家,后来都去了。那时的目标是要流浪、要去玩儿。

贾樟柯:跟我的经验一样。《小武》是我第一部电影,我想,我要去看看世界。

是枝:差不多了吧?该去的都去了吗?

贾樟柯:是,这次应该是最后一站。接下来要开始新的工作。我听说你现在在写一本关于纪录片的书,你平常是否也做一些影评的工作?

是枝:不完全算是影评。因为自己是导演,所以有些影片公司请我去看一些他们准备发行的影片,比如希腊的安哲罗普罗斯的影片,然后让我写一些感想,因为是自己喜欢的电影,我会愿意写。不过,我不认为它们是影评。

贾樟柯:我平常也写一些东西,关于中国电影的文章。可能中国目前和日本的状况不太一样。我们一方面要找钱和电影、推广自己的电影;另一方面要写文章为电影争取生存空间。

是枝:其实我也非常想了解中国电影的情况,比方说你这种片子,国内人怎么看待?能否方便地让大家看到?

贾樟柯:电影是从九十年代发展起来,最早的像张元、王小帅、何建军他们。现在中国大概每年会有三,五个导演拍电影。他们出现的时候正是中国电影环境特别差的时候。

是枝:什么样的环境?

贾樟柯:主要是进入九十年代后经济环境差了;另一方面是主管部门开始对艺术非常敏感。对艺术电影的控制--不单是对电影越来越严苛。所以一些导演不得不选择一种和政府不接触的方式来拍片,也就有了所谓的“地下电影”。但中国又处在一个非常活跃的时期,变动非常大,许多导演有话想说,想表达的愿望很强烈。这样,电影在压力之下反而坚持下来。

另外,中国一直缺乏商业片,电影只是宣传,而不是产业。进入九十年代,大家开始有电影是工业的意识,但也开始对艺术电影的诋毁,抹煞艺术电影的价值。所以从评论上,探索电影也面临很大的压力。也许你们不能想象,中国现在最专业的电影杂志都在讨论一部影片的投资、片酬、回收,完全是谈钱。我并非要否认电影是工业,只是中国目前的状况太极端了。在这样的电影价值观里,低成本电影成为别人的笑柄。现在很导演开始拍商业电影,市场、经济成为他们逃避现实、改变初衷的借口。

《黄土地》海报

《黄土地》海报

是枝:其实在我的电影观中,这些分的没有那么清楚。在海外看来,中国电影八十年代不用说,出来两个大师:陈凯歌、张艺谋,那是他们的时代;然后八十年代末,出现宁瀛、张元,拍的现实一些,不是说好坏;然后就是出来像你这样的。你们的人生背景都不同,而它们对你们各自的创作都有影响,你怎么看到这种影响?

贾樟柯:这种客观存在的,中国电影就是这样一拨一拨地出现。陈凯歌、张艺谋、田壮壮,他们是经历过文革的一代,因此影片中有反文化的倾向,反旧文化。在他们之前的电影是非常板虚假的,是宣传工具,粉饰社会生活。所以当《黄土地》、《盗马贼》这样的电影出现后,中国电影迎来一新时代。我们就是看到他们的电影后开始喜欢电影的,我的感觉就是被枪击倒了。那时候我是一个学美术的学生,也写一些小说,但看了他们的电影后,我决定拍电影。我在他们的电影中看到一种全新的表达。但随着他们在国际上的成功,很遗憾,他们都变了。张艺谋是从《活着》开始,陈凯歌是从《霸王别姬》开始,他们的整个电影方向都变了,渐渐把中国电影引到一个歪路上。

是枝:确实如此,中国的整个风格变得不一样了。一个是考虑外国市场,一个是有些人忽视自己到底要什么。

贾樟柯:陈凯歌说过这样一句话:“电影就应该是一个传奇”。从那以后,他们就真的去拍传奇,而实实在在的中国生活他们已经看不到了。有些现实他们认为不值得拍,比如当下的社会生活。当他们的电影轨迹发生转变的时候,中国的电影开始出现了,而他们却对电影有一些偏见,他们在国内的传媒上谈论电影,先是说电影艺术水平不高,质量粗糙,这还可以接受。接下来当电影在国际上取得一些成绩后,他们又批评说是专门拍些西方喜欢的东西展览给西方,而这种批评正是他们自己当初遭受到的。理想的环境应该是像大自然的生态,有各种各样的电影存在。谈起中国电影有时会觉得惭愧,好象不是谈电影而是在谈电影政治,但我们确实生活在这样一种环境下。现在我们拍电影也好,写文章也好,就是希望中国电影变成一个开放的状态。

是枝:你是非常大胆的。你还记得我的影片吗?对日本电影有什么印象?

贾樟柯:我想先了解一些像你这样拍片的年轻导演的情况,因为在我们国内,只能通过港台的媒体来来了解日本新导演的状况,得到的都是第二手的资料。局限很大,可能只是一些比较时尚的电影,比如《情书》、《四月物语》这样的。但传媒又称日本电影、韩国电影非常活跃,关心电影的人都知道,我们看到的不是真正好的日本电影、韩国电影,只是一部分流行的而已。所以我很想了解真实的状况。

是枝裕和

是枝裕和

是枝:我个人认为,现在的这个创作环境是越来越有意思。当然拍片的环境是很辛苦,不会很轻松,但还是挺有趣的。比如有像学徒出身那样的导演,他们一直从事这个行业,很早开始一直到现在,这样的情况也有。但进入九十年代,许多背景不同的年轻人开始以他们各自的方式进入电影业。像一些二十多岁、三十多岁的导演,他们形成不同的风格。造成这种局面的原因是:一,现在电影市场上也有一些小的戏院愿意上映小制作的,或者一些制作的影片,和以前完全由东宝等大的会社统治电影市场的情况不同,不是他们大老板说上片就上片,说下片就下片,也有些小戏院愿意支持的电影,他们逐渐可以和主流影片抗衡;二是,原先那种体制,大片管大片放,艺术影院放艺术电影的情况被打破,但现在,海外对日本新电影的注意也引起国内的反馈,这样小成本的制片的电影就可以有一个多样化的选择,可以海外和国内同时上映,就能够进入一个良性的环境。

贾樟柯:很有意思。在中国要进入电影这个行业是很难的,基本上是电影学院、制片厂一体的,很难打破。我们现在所做的工作希望打破这样的封闭状态,能出现不同背景、不同风格的导演。我想问,作为一个导演,在这样的环境里,他们是否有一个互相沟通的渠道?

是枝:日本导演在国内时都忙于各自的事,反而是参加电影节的时候,大家除了看看电影没有别的事,于是就一起聊天,议论片子的好坏,了解彼此的现状。另外就是导演和导演间通过工作,互相帮助而成好朋友的,刚才提到的一个纪录片导演,就是我的好朋友。由于日本的现状和中国现在很不同,日本主流片厂和制片没有像中国那样泾渭分明,现在日本主流厂不和小片厂合作他们也没办法或活下法,他们也是服从现实,我们就是这样双方相互合作,互相依赖。你们的大制片厂还会存在很长时间,这就是我们的不同。我们制片和大制片之间的办限已经很暖昧,并且以且的趋势是国家和国家之间的合作越来越多,那么电影的国界也会越来越模糊。

贾樟柯:中国也开始出现这样的趋势,这几年电影的出现在增多,和主流争得一席之地;之余跨国界的合作,也比较明显,先是和香港、台湾合作,到现在和国外、全世界合作。另外,中国电影坚持到现在几乎全靠国外市场。我看是枝导演的《下一站,天国》里面,用到很多纪录片手法,但是他不象《小武》那样是纪录原生态的方式,你的方法是去访问、去干涉被拍摄的人,这很微妙,是很风格化的,也是一种超越,这种灵感是怎么得来的?

是枝:是有这个问题在里面,我最这段时间对纪录片里面一些的微妙的东西比较有兴趣。那是某种暖昧而充满魅力的东西。当然电影是虚构的东西,而纪录片就更真实些,它们之间看似有矛盾,但我想尝试将这种矛盾结合起来,看看他们在一起会有什么效果,如果有冲突,会怎么发展,可能在这种磨擦中会有一些新鲜的东西诞生,这是我拍摄《下一站,天国》的出发点。

贾樟柯:我看了《下一站,天国》后很兴奋,因为我一直想,如果一个非常现实的东西,现实到极点,会不会出现某种表现主义、抽象的东西,但我一直没能做到,看到是枝的影片,他做到了。他用的纪录片的手法,但给观众的却是表现性的感觉、抽象的色彩,整个电影有一种抽象性、非常纯净。

是枝:我明白你的感觉,这正是我想达到的目的。现实和写实不一样,我也想达到现实,但不一定要通过写实的方法。

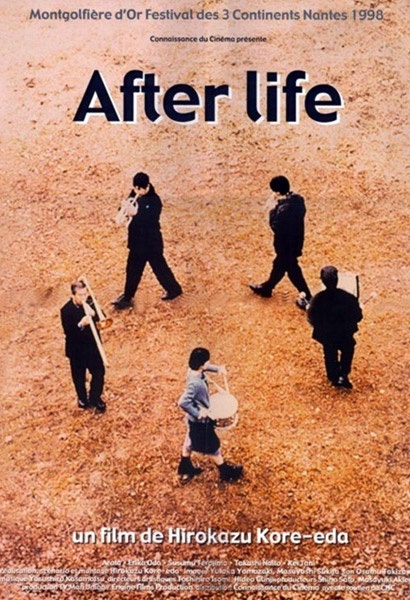

《下一站,天国》海报

《下一站,天国》海报

贾樟柯:如果我没记错,电影中有一个老人通过看录像来回顾自己的一生,在临死之前通过录像回顾自己的一生,看他生命中的某一时刻,而那已经不是有体温有气味的生活,只是一个平面的影象………

是枝:有。

贾樟柯:很有冲击,隐隐约约觉得导演通过这段情节来反省传媒,反省录像、反省纪录片,不知导演的创作意图是怎样的?是如何构思这一幕?

是枝:你感觉的很正确,的确,剧情片中确实还存在一个纪录片的结构,这是出于重新考虑什么是纪录片。整个电影由三个部分组成:一个部分是工作人员对天国报到的老人进行访问,例行公式的提问、回答;第二部分是老人通过录象带回顾自己的一生;第三个部分是采访人员在摄影棚中搬演每个人生命中最幸福的一幕。在这里虚构、采访彼此关联,在矛盾冲突中让观众重新思考什么是真实、生命、影象……。对我来说,纪录和虚构结合在一起目的也是为了达到真实。像你的影片就是把一个真实的人物放进虚构的时间去考察,并不能说不真实。其实我和你考虑的可能是个问题。

贾樟柯:我看是枝影片中老人那段时,我第一次觉得影像是很平面的,以前认为影像是幻觉,但是枝打破了这种幻觉,达到了另一种真实。他把看影像这个行为展示出来,打破了我们惯常的幻觉。

是枝:《站台》进行怎么样?对我来说,这个命名很大胆。

贾樟柯:为什么?

是枝:站台有太多含义,让人无限遐想。法国电影创始人就有那么经典的《火车进站》。《站台》是个怎样的故事?

贾樟柯:它和《小武》不同,这个想了很久,不是一个即兴的东西。主要是电影中的时态,因为我的故事从七十年代开始讲起,这样的时间跨度就牵涉到摄影机的分镜头的问题。比如七十年代是个过去的年代,如果我还用我熟悉的纪录片方式拍,那会有问题,你怎么去纪录呢?可能于别人来说这不是问题,但对我是,我在想怎样拍出那种时代感来,这不是用黑白一区别就完了,我想应该用场面调度来做到,我想用新的方法让人感觉到时间。可能这对别人不是问题,因为银幕上放的就是现在发生的事情,那是对于的应该作用。但这个问题总在困扰我,我想这次是个突破口。我想拍出这种感觉来,“这个电影是在讲述,是我在告诉人家”,是一种纪录、主观纪录,一部分是我在经历的。

是枝:我想知道,这里的“你”是作者的你不是叙述人的你?我很羡慕你,我也得赶紧抓紧,希望明年也能拍出新片,再次相遇在国际上。这次谈话非常愉快,谢谢!”

本文原载于豆瓣网天问&谈话录小组