68岁的赫尔佐格丝毫没有因为年轻时候的折腾而呈现出衰老的迹象。身高1米85的赫尔佐格仍然十分魁梧壮硕。虽然眼睑已经有点耷拉下来了,但仍遮挡不住他独特的深蓝色双瞳,近看你一眼,便会爆发出威慑的光芒。

即便担任柏林电影节评委会主席,他还是肆无忌惮地在电影节日报《screen》上发表“我从未忘记德国,但我猜,德国早就忘记了我”这样的狂言,半点没有讨好主办方的意思。

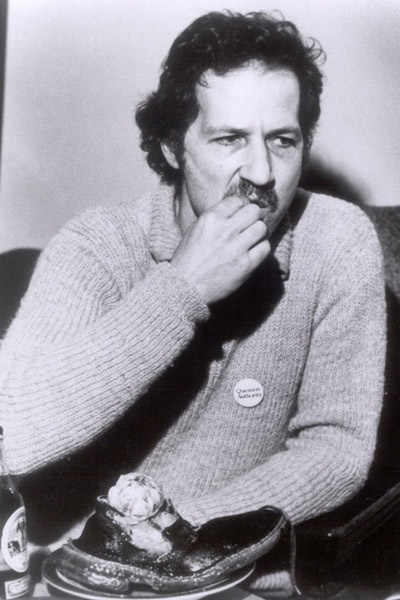

沃纳·赫尔佐格

沃纳·赫尔佐格被特别挑选出的媒体采访团来自世界各国。除了唯一代表亚洲的《外滩画报》,其他的则来自俄国、意大利、波兰、德国以及西班牙。这种国际组合似乎是出于赫尔佐格本人的意思。赫尔佐格记性很好,采访开始前询问过各位记者的国籍之后,就完全记住了,采访中还会主动发表对该国电影的认识和见解。

在接受国外媒体采访时,他通常就用《赫尔佐格谈赫尔佐格》(Herzog onHerzog)里一大堆怪异理论对付过去,比如“叛逆是没有错的,错的是没有更叛逆”、“只有一件事情是电影时,我才会当它是真实的”、“一个成年人在他的一生中应该偶尔吃一回自个儿的鞋子,或者做点其它类似的事情”,直接把人说得云里雾里。当然,赫尔佐格绝不是信口开河的,有关末句,就可以参见他的纪录片《赫尔佐格吃鞋子》——在片中,他在大庭广众之下吃掉了自己煮了三个小时的鞋子。

2005年,赫尔佐格在洛杉矶接受BBC 文化节目有关《灰熊人》的采访时,被一名狙击手的气步枪射出的弹丸击中,主持人惊慌失措,但是赫尔佐格却平静地说:“有人在对我们射击。”他毫不在意,表示这没什么大不了的,并且示意采访继续进行。

然而,就是这样一个强硬的人,却出人意料地对中国电影大加赞誉。“由于担任评委会主席,出于国际惯例,我不方便提及任何人名,然而,你必须相信,在过去20年来,中国贡献了世界上最好的电影,也许甚至超过20年。”赫尔佐格一脸虔诚地说,“在中国电影中,我深深地体会到你们博大精深的文化底蕴,从而也许在这个星球上找不到另一个国家可以媲美,毫无疑问,这样璀璨的文化可以催生出最杰出的电影。而说到地貌景观、江河湖海山川沙漠,中国应有尽有,如果哪天我有一个有关中国的故事,我第二天就会来中国。”

当某位德国记者希望赫尔佐格评价一下德国电影时,这位评委会主席却说,“对不起,过去20年,我似乎一部德国电影也没看过。事实上,我通常每年最多看上二三部影片。”

“赫尔佐格”神话

大多数电影人的涉影经历相比赫尔佐格,都有些微不足道。“我曾被捕,被射杀,被抓进医院,被突发的内战牵连。人们以为那都是编造出来的,其实根本不是。”

除了巴伐利亚原始森林里神秘的童年之外,广为人知的“赫尔佐格神话”中,全是骇人听闻的怪事。“疯狂”在他那里成了一个值得尊敬的词语,一个正面的充满了力量和建设性的词语,而不是一般意义上的错乱带来的混乱和变态。

19岁进入慕尼黑大学学习历史、文学与戏剧,但没过了多久就主动辍学。赫尔佐格的第一部摄影机是偷来的,结果他用它拍了11 部电影。21岁他就开创了自己的制作公司,除了拍电影之外,他还擅长导演歌剧。他现在仍在拍摄那些“展现了自然界和人类神秘力量和无边幻想的题目”,因为对于他来说,“文明就像是混乱和黑暗的深洋上面薄薄的一层冰”,脆弱到他不屑于去关注。

《赫尔佐格吃他的鞋子》剧照

《赫尔佐格吃他的鞋子》剧照在拍摄处女长片《生活的标志》,他与希腊军事政团发生冲突,他叫嚷要射杀任何一个企图逮捕他的人;在非洲拍《新创世纪》时,他被逮捕入狱,还染上了寄生虫病;在拍《侏儒也是从小长大》时,为了取悦侏儒演员,他居然往仙人掌里跳;在拍摄《阿吉尔,上帝的愤怒》时,在南美洲秘鲁丛林里,他与另一个狂人克劳斯·金斯基(Klaus Kinski)之间爆发冲突,以至于他用手枪顶着金斯基的脑袋才拍完全片;在拍《玻璃精灵》时,他将所有演员催眠以获得幻觉效果。……

1977 年,加勒比海域的瓜德罗普岛上一座即将爆发的火山下,仅剩一名老人留守家园。消息传到赫尔佐格这里,《苏弗里耶火山》(La Soufrière),一部关于被抛弃的岛屿的纪录短片诞生了。1978年,在福克斯电影公司自愿要求在圣地亚哥为影片《陆上行舟》(Fritzcarraldo)搭建等大船模时,赫尔佐格却毅然踏上了秘鲁的原始丛林,他带着一班人马将一艘大船拖过了高山。结果,赫尔佐格在丛林里耗费了整整四年时光,历尽磨难,多位演员无法忍受在热带丛林中的拍片之苦,相继离去,工作人员先后受伤,同时,摄制组不断受到印地安人的驱逐与骚扰,国际特赦组织甚至派人来调查。电影杀青后,连赫尔佐格自己都说,“也许我再也不应该拍电影了,我应该去精神病医院。”当然,这话只是他随便说说的。

2005 年,纪录片《灰熊人》(Grizzyman)让赫尔佐格在各大电影节收获奖项。一次在报纸上读到了同灰熊一起生活13 年的野生动物保护主义者蒂莫西·崔德威尔(Timothy Treadwell)的故事后,赫尔佐格自称感受到一些甚于故事本身的强大力量,不只是大自然的力量,更多的是属于人类天性的部分:黑暗又邪恶、狂喜且迷幻。于是,为了抓住拍摄阿拉斯加夏季风景和灰熊活动的最佳时机,赫尔佐格率领摄制组到阿拉斯加投入拍摄,影片于2004 年9 月4 日开机,与崔德威尔的录像总共长达100多小时,最后崔德威尔被灰熊吃掉,声音却被未打开镜头的摄像机全部记录下来。

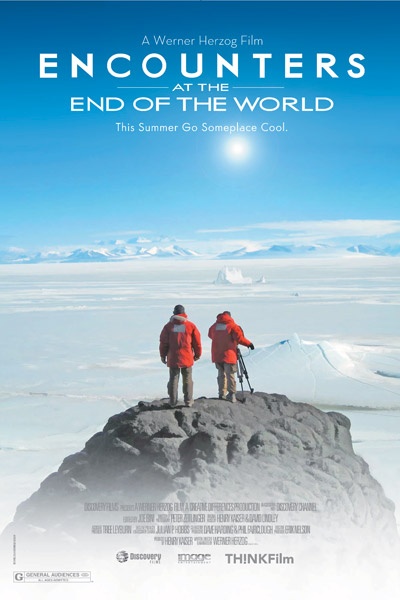

就在2007 年,老当益壮的赫尔佐格亲自扛着摄影机冲到南极洲拍摄了一部名为《世界尽头的奇遇》(Encountersat the End of the World)的纪录片。赫尔佐格的许多作品都与另一个名字联系在一起——德国著名“魔鬼”明星克劳斯·金斯基。金斯基擅长扮演心理复杂扭曲、暴躁疯狂的具有叛逆色彩的人物,人们这样形容他:外向、叫嚷、贵气、攻击性强、凶暴,总是想冲出去探险,一个疯子,像小孩子一样天真执拗,一个自大狂,总是处于极端的孤独中。青年时期,他会把自己关在厕所里48小时,砸烂所有东西。金斯基在工作上追求完美,但总与合作者及导演有纷争。一个恶名昭彰的事件是:金斯基认为观众不够欣赏他,把烛台从舞台上朝观众席丢了出去,差点把戏院烧掉。同样在拍摄《阿吉尔,上帝的愤怒》时,因为受不了剧组人员在小屋里玩牌的噪音,他朝着小屋开了三枪,射掉一个临时演员的第一节指节。

《在世界尽头相遇》海报

《在世界尽头相遇》海报然而,就是这样的一个“魔鬼”演员成功地诠释出“疯子”导演所需要的一切,此后,赫尔佐格再难找到金斯基的继任者。克里斯蒂安·贝尔(ChristianBale)被赫尔佐格折磨得不成人样,他在《重见天日》(Rescue Dawn)中不停地吞噬活生生、滑腻腻的蛆充饥,还要徒手抓蛇,就更别提光着脚,穿着快碎成布条的衣服在危险的丛林深处穿行了。从演员到工作人员,他们身上每天都有新添的伤口以及不明原因的皮疹。贝尔以为他只要吃几只蛆,导演就会喊“卡”,结果他吃得满嘴都是,还是得继续“大快朵颐”。由于和这个疯子共同工作经常面临生命危险,有人嘲讽赫尔佐格“也许会在下一部电影把演员钉在大树上”。

他的拍摄主体:精神错乱者、侏儒、残疾人、弃儿、冒险家以及幻想家,这些和现代社会格格不入的群体,一些异于常人的人,在赫尔佐格眼里都不构成“精神病”(insane)或者“偏执狂”。“把一艘船拖到非洲的热带雨林里,这样的事,我觉得每一个成年人一辈子都应该干上一次。”

“我从来没有职业生涯”

赫尔佐格,这个几乎同“梦想家”同义的艺术片导演,如今移居洛杉矶,因为去年拍摄了由尼古拉斯·凯奇主演、叙事类型化的改编版《坏中尉》(BadLieutenant),而被怀疑进入了好莱坞化的“第二职业生涯”。对此,赫尔佐格在采访中同记者展开了舌战。赫尔佐格坚决地否定了这种质疑,“我是在洛杉矶结了婚,又不是嫁给了洛杉矶。”他开玩笑道。

1999年,赫尔佐格在俄国摄影师列娜·皮赛斯基(Lena Pisetski)成功获得美国公民身份后的第二天,将其娶为第三任妻子。

虽然赫尔佐格一直鼓励膜拜他的重子重孙电影人拍摄个人化的电影,然而,在这个商业片盛行的时代,他那些获奖无数的艺术电影,也同样面临生存问题——赫尔佐格的作品数已经累积到了60部,但是世界上大多数国家的电影院都从未播放过他的作品。这位艺术电影的元老级人物,不得不靠在官方个人网站上卖作品集DVD糊口,而很难卖出发行权。

赫尔佐格在发布会上说,“当《阿吉尔,上帝的愤怒》刚刚放映时,根本没有人知道这部电影,过了几年,巴黎有两个院线开始放映该片,一直持续放了两年半,电影票几乎全部售罄。”只有法国的电影发行市场是健康的,始终有一些小众院线购买艺术电影。赫尔佐格认为,电影人不应该短视,好的作品会流芳百世,而不会白白浪费,也不会受到短暂的需求效应的影响。

沃尔夫冈·彼德森

沃尔夫冈·彼德森赫尔佐格对“第二职业生涯”的提法,进行了双重否定,并且在接下来的提问中,每次都要再次重申该称谓的荒谬——承认自己变现实了,显然是赫尔佐格无法接受的事。他说,“我从来没有什么职业生涯,只有那些电影学院毕业的学生指望自己有个灿烂的职业前景,这需要你有一个目标,并且顺着梯子小心翼翼地往上爬,一步一个脚印。而这个梯子对于我从来没有存在过。”而在美国发展仅仅是因为她妻子手执的前苏联护照无法旅行,只能申请美国公民身份。至于“美国电影”,他根本不屑于讨论,他没好气地说,“请别跟我谈美国电影,在我的60部电影的作品数中,美国电影占了四五部。我认为这根本不属于可以讨论的范畴。”

谈及自己德国导演老乡们移居美国后的生存际遇,赫尔佐格表示,自己对沃尔夫冈·彼德森(Wolfgang Petersen)等人能够进入好莱坞的主流感到高兴,这一直以来都是他们的梦想,对于实现梦想,他很尊敬。“要进入好莱坞,就要把自己的文化背景完全抛弃,不可能出现脚踏两条船的情形。你不可能50%德国,50%好莱坞,只可以100%好莱坞,而这就是他们追求的。”赫尔佐格说,“而我,从未离开过我的文化背景,也从未希望进入好莱坞的视野。”

至于好莱坞,赫尔佐格有自己的见解。“好莱坞的创意能力已经转移到视觉效果上,比如《阿凡达》中的3D技术。”他承认被该片中水母花的漂浮盛开等小细节深深吸引,虽然他仍然偏爱胶片,“但是,说到底,我本人并不在乎一首诗歌是刻在石碑上的还是用打字机打出来的,一幅绘画作品是挂在美术馆里的还是在网上呈现的,承载的物质本身无法阻挡神秘美感的穿越,因为美感本身并不是物质性的。”

“我从未离开过这个舞台”

在1970年代早期,赫尔佐格同法斯宾德、温姆·文德斯、施隆多夫并列成为德国电影新浪潮的领军人物。被选为60岁庆生的柏林电影节的评委会主席,赫尔佐格自己也感到很惊讶,因为上一次来柏林电影节还是25年前的事。如今的电影节大有改观,“4年前,你看到观众们都拿着电影票,在电影院门口排着长队;好莱坞巨星们匆匆走过,而疯狂的影迷冲上去索要签名。我为了让大家看到自己的电影,不得不花钱租下地铁站附近的一个剧院,当我发现有出色的电影时,就亲自去找导演商量,询问是否愿意免费拿到我租下的剧院放映。然而,42年过去后的今天,你发现柏林整个城市都被电影院包围,这就是进步。”

在采访中,赫尔佐格解释说:“现在,人们都说我回归了,但我想我从未离开过这个舞台。我说德国人忘记了我,是因为过去15年我拍了20部电影,而德国没有放映过其中任何一部。许多德国人也许以为我已经退休了,年轻人根本不知道我这个人。我想,他们已经看不到我了。事实上,无论是电影、戏剧、纪录片,事实或者虚构,幻想还是现实,我从未停止过工作。我甚至可以一年干上十四五个项目。”

今年,评委会主席的首部处女长片——1968 年柏林银熊奖获奖影片《生命的标志》在电影节的回顾单元放映。他说:“德国人很奇怪,我拥有一颗巴伐利亚的心。”但当记者要求他解释其文化背景时,他又机智地用“你看我长得像普鲁士人吗?”嬉笑地搪塞过去。

沃纳·赫尔佐格

沃纳·赫尔佐格B=《外滩画报》

W= 沃纳·赫尔佐格

B:你曾说,电影节被过高评价了,是不是电影本身也被过高评价了。

W:是的,两者相比生活本身,都是微不足道的。但我不是指柏林电影节,我是指电影节太多了,全世界一共有3000-4000个电影节,你必须认识到它的实质,电影节仅仅是一项“媒体事件”,而好电影才是我们真正需要讨论的东西。但是事实上,全世界每年能诞生的真正的好电影大概才只有3-4部,这就是问题。

B:这种情况是近些年来产生的吗?

W:不是,这是一种常态,一直以来,真正的好电影每年就只有3-4部。那些电影是你会寄给朋友,告诉他,不得不看的。但是,所有的电影节的参赛片单元都是爆满的,所以这就是系统性的问题。我认为,全世界每年有4-5个比较权威的电影节就足够了,否则就会出现太多的“电影节电影”,这显然是不健康的。

沃纳·赫尔佐格

沃纳·赫尔佐格B:然而,面对每年只有3-4部好电影产生的概率,作为电影节评委,你怎么办呢?

W:是啊,我所指的好电影,是指能够流芳百世的那些。我只是7位评委中的一位,而我们的文化背景又相互交织在一起,余男来自中国,弗朗西斯卡科·曼茨尼(Francesca Comencini)来自意大利,蕾妮·齐薇格来自美国,小说家法拉赫(Nuruddin Farah)来自索马里,何塞·玛利亚·莫拉雷斯(JoséMaria Morales)来自西班牙,我则来自巴伐利亚,奖项由大家共同决定。我们总能找到办法评奖。但你知道,电影节本身并不能创造出好电影,我们只能在提交上来的电影中选择出最好的一部。

B:你说你每年只看3-4部电影?

W:对,我从小就是这样。我11岁才看第一部电影,直到那时,我才意识到电影的存在。当时,那次电影的放映在我所处的巴伐利亚山区的学校里,是一次特殊的活动。我一直不怎么看电影,当然,那些伟大的电影,我都看过。这就像我导演歌剧一样,我从来不以观众的身份观看歌剧,从来不。

B:那作为评委,你这几天要看20多部电影,不是难受死了?

W:哦,不不,完全不(笑)。对我来说,这真是一次全新的体验,其他评委都觉得疲倦万分,对我来说,则是新鲜刺激,那真是美好。

B:今年的电影节似乎是围绕着家庭主题的,家庭关系似乎很能反映出人的困境?

W:也不能这样说,也有其它主题。然而,你发现,今年的许多电影都反射出当今面临的金融危机所造成的多重影响,这是一种心情上的影响,这种悲观的心境在前两年的电影中,几乎很难找到。

B:你说你没有职业生涯,那你怎么描述你所从事的事业。

W:哦,那是我的生活。我认识许多电影人,他们对下一部电影的拍摄选择,完全是策略化的,拍什么能快速地上升到一个新的高度,他们就这么做决定,而对我而言,我从未这么思考过,我只拍那些撞进我世界的东西。

B:那你移居美国之后,那些撞进你世界的东西有所变化了吗?

W:没有,完全没变。去年,我拍了三部电影,如果我能够快速地找到足够的资金,把所有撞进我世界的东西都拍了,那我一年可以拍上20 部电影。

《坏中尉》海报

《坏中尉》海报B:能解释一下,你为何选用尼古拉斯·凯奇作为男主角吗?很难把你们两个人的名字联系起来。

W:我很多年前就看过他的电影,我想尼古拉斯并不是布拉德·皮特或者莱昂纳多·迪卡普里奥这种凭面孔吃饭的演员。我其实一直对他有所关注,据说他也一直关注则我。是他首先找到了我的电话号码,从并澳大利亚联系到了我。60秒钟以后,我们已经进入了合作的磋商阶段。进入该阶段,一般需要说4-5句话,而我们两个就说了两句话,就发现找不到不一起合作的理由。

B:你偏爱讨论人类与自然的关系,并且总爱在各种荒蛮之地拍摄电影,在全球化的波及下,这样的地方是不是越来越少了。

W:哦,我很擅长找地方,这对我来说,不成问题。然而我也拍都市剧,我的新片《儿子,你都干了什么》(MySon,My Son,What Have Ye Done)就是在一个人心破碎的城市背景中进行的。不过不得不承认,我并不擅长在人造的布景下拍摄,在户外,在大自然里,在真实的世界里,我感到更自在。

B:患有妄想症的儿子杀死了母亲,《儿子,你都干了什么》是你同大卫·林奇合作的,他是监制,你担任编剧和导演,说说你们的合作经历吧。

W:这部电影其实是一个我想了很久的故事,灵感来自于古希腊悲剧。大卫·林奇有自己的制作公司,已经运作了10年。有一次,我们一起讨论到现在的电影制作成本实在太高了,一部投资3000美元的电影,什么时候能够收回成本,5-10年吗?我们打算在一起发表一个宣言之类的东西。后来,我们提议不如就以一部电影为示范吧,用最好的演员和最低最低的成本,这样的电影立刻就能赚钱。于是,第二天我就动工了,但是他没有参与任何制作。

B:你一直等到列娜拿到美国护照才同她结了婚。

W:对,因为根据国际公约,如果她以苏联人的身份,同我结合的话,就自动会成为一名德国人。我想家里有一个德国人就已经足够了。哈哈!

B:包括去年的《朗读者》、昆汀·塔伦蒂诺的《无耻混蛋》以及今年的参赛片《犹太人苏斯》(Jew Sus),犹太人大屠杀似乎又成为了电影的热题,你对这些电影怎么看?你本人对此历史事件还有印象吗?

W:除了纪录片,我没有看过任何有关大屠杀的电影,连《辛德勒的名单》也没有看过。我当时还很小,已经不记得了,我想这段德国集体意识犯下的野蛮错误,某一部分不能被语言所表达,在其他任何民族、文化或历史中,都找不到相似的可比性。我想这个根本性的错误,还有待一代一代的年轻人继续反思和发现。

弗里茨·朗

弗里茨·朗B:这是否也是你拍电影的潜在动力,试图通过拍电影来补救?

W:我想是的,我们这一代人所做的,就是希望唤醒德国文化中精髓的那部分,我是指那些伟大的德国哲学家、作家、作曲家。战后,曾经有人给弗里茨·朗(Fritz Lang)写信,告诉他德国有新电影人出现,朗回信说,我想今后的德国电影再难出现什么正直的作品了,而朗正是在收到了《生活的讯息》后,收回了这样的话。这在某种程度上,为我奠定了基础,对我非常非常重要。

B:据说你要开一个电影学校,不知道学校办得如何了?

W:那仅仅是一个组织旅行的理事会。我想学生们每天的上课内容,就是体育运动,比如练拳击,教学目的是帮助他们克服胆怯。学校有很多房子,每个角落都是拳击场,授课内容包括拳击术、翻跟斗、杂耍或者变魔术。能不能成为电影人,我不敢保证,但我的学生一定都身强力壮。如果他们拍不成电影,至少还是以此谋生赚钱。

B:能否向电影学校的学生们传授一下成为成功电影人的经验?

W:当出租车司机、屠夫或者到性爱俱乐部充当保镖,直到你赚够拍第一部电影的钱。如今,大家随手都能买到可以拍视频的数码照相机,所以,别再找理由啦。哈哈,这是开玩笑!没什么可说的,就是两个字——勇气,坚持拍你自己想拍的东西。

本文转自《外滩画报》,http://www.bundpic.com拥有版权或由内容合作伙伴授权提供。