第一次世界大战结束后的几年对德国来说是很异样的一段时间。德国人意识里很难接受帝国迷梦的破灭。在短命的魏玛共和国初期,他们被凡尔赛合约强加的负累压得喘不过气来,同时得保持国内的稳定平衡(那几年发生了斯巴达克斯党的起义与卡普政变)。1923年,德国没法偿付凡尔赛合约拟定的战争赔款,于是比利时和法国的军队占领了鲁尔,通货膨胀就无法阻止了。物质条件的恶劣自然令社会价值观普遍堕落,国家内部弥漫着忧虑与不安。

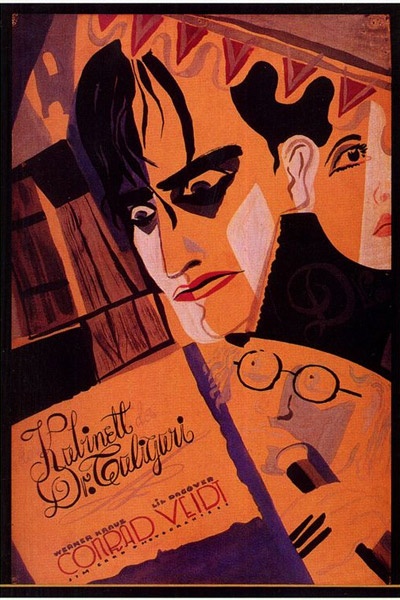

《卡里加里博士的小屋》海报

《卡里加里博士的小屋》海报

战场上死亡如影随形,一股神秘主义的黑暗力量盛行开来,关于这一点德国人是从来不愿承认的。无数的年轻人在生命中最美好的年华阵亡,幸存者中间不由得滋生出阴森的乡愁之绪。这时,一直纠缠着德国浪漫主义(German Romantics)、挥之不去的幽灵又再度出现,一如笼罩在冥王哈迪斯的阴影之下。晦暗不明与模棱两可的东西,在新的刺激之下又获得了长久的吸引力,至表现主义的天启学说(apocalyptic doctrine)达到顶峰。贫困和持续的不安全感有助于解释德国艺术家为何狂热地投身表现主义运动,这一运动早在1910年就已经横扫当时一切艺术根基的教条。

这里我不是要来具体地谈雕塑或者绘画中的表现主义,为了全面分析这种现象的复杂性和暧昧性,我们需要追溯其在当时文艺作品中的踪迹。这就有些荒谬了;原因在于,德国人是思想家和诗人的种族,对他们来说,任何艺术宣言都会立即被改造成教条:即他们世界观(Weltanschauung)的系统化观念与艺术的说教阐释将被结合起来。

不过要想从德国表现主义者采用的那套错综复杂的术语中杀出一条血路可不是易事。乍一看,他们简洁的风格(短小的用语和感叹词)似乎在简化经典德语纷繁的文法;但这种表面上的简明风格其实有误导。统治表现主义者构词法的是一种希望扩大词语“形而上学”含义的意图。这种构词法的倡导者玩弄模糊的表达方式,喜欢用一串串的词组,但其中的每个单词按照传统语法根本不能连在一起,并且创造出神秘兮兮的寓意,如果我们想翻译成别的语言,就会发现那些词并没什么特别的涵义。这种符号和隐喻的语言可说是故作晦涩,发明出来的意图就是想只让圈内人看懂。

只要我们瞧瞧1919年,狂热践行这一文字风格的理论家Kasimir Edschmid写的东西,就会明白表现主义者造词理念的要旨。

Edschmid说表现主义是针对原子裂变式(atom-splitting)的印象主义的反应,其反映了自然界多姿多彩的暧昧、永不安定的变异与转瞬即逝的色调。同时,表现主义令自己和自然主义对峙起来,表现主义者认为自然主义不过是记录一些事实罢了,其拍摄日常生活和自然界的目标微不足道。世界不就在那里吗,每个人都看得见,干吗要去简单地复制它呢?荒谬啊!表现主义者也反对新浪漫主义的扭捏娇气。

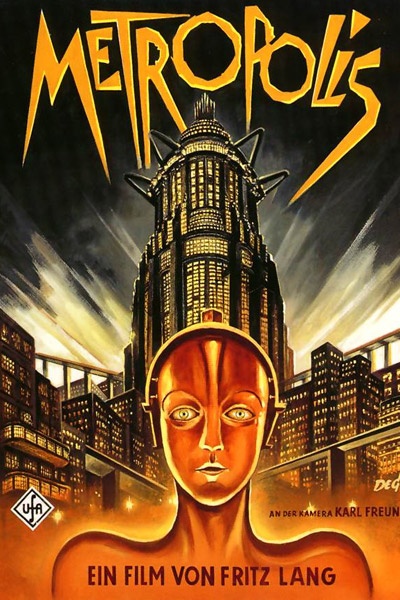

《大都会》海报

《大都会》海报

Kasimir Edschmid还认为,真实的事物——譬如工厂、房屋、疾病、娼妓、尖叫、饥饿——都并不存在,存在的只是经它们唤起的内在感受。真实事物和客体本身来说都不重要,我们需要研究它们的本质,而不是瞬间的、偶然的形式。通过艺术家的手来抓住它们背后的精华,将其从令人窒息的假象中解放出来,这才能使我们明白事物的真相。表现主义艺术家不只是在接收,而是真正的创造者,他们在寻找事物和客体的永恒不灭的含义,所以对它们暂时的偶然形式不感兴趣。

表现主义者说我们要让自己从自然摆脱出来,然后努力将客体“最具表现力的表现方式”提取出来。这些相当令人感到困惑的规定在贝拉·巴拉兹的著作Der Sichtbare Mensch (1923)中有述;一个客体可以通过强调它“潜在的外观”来作风格化处理,这样就可以穿透其外在的迷雾直抵本质。

Edschmid宣称人的生命超越了个体,并参与了宇宙的生命。我们的心跳是和世界的节奏一致的,并且和世界上发生的所有事息息相关:宇宙是我们的肺。人不再是与责任、道德、家庭及社会相连的个体。表现主义的生命打破了琐屑的逻辑、因果的边界。从布尔乔亚的同情心中解脱出来,只接纳他自身感知力的那个晴雨表(barometer of sensibility),从而把自己交托给冲动。世界的形象按照最朴素纯净的方式映照给他;由他来创造现实,世界的形象(world-image)只为他一人而存在。这种在自我的喷溢(extravasation of self)中失去所有个性的强烈渴望,正是一战结束时许多德国知识分子的共同特征。他们中的多数人开始大声疾呼,谴责屠杀的荒谬;不久德国的诗人都学习席勒拥抱人性的写作,例如Werfel写道:“我唯一的幸福,就是感到我是你的兄弟。”

所有这些冲突和矛盾将是显而易见的。一方面而言,表现主义代表着主观主义的极端形式;另一方面,这种自我创造万物的绝对极权主张与需要个体完全抽象化的教条又相关联。

德国人深陷在矛盾中,于是觉得应该折中一下。因而艺术评论家Paul Fechter在Der Expressionismus (1919)中区分如下:(1)“深度的表现主义”的特征为极端个人主义,例如画家Kandinsky,处在感觉的最远端,他故意忽视外部世界,抛弃逻辑和因果,追求超验性和形式与色彩的混沌;而(2)“广度的表现主义”如Pechstein,他的创作冲动是源自一种无边无际的感受,然后他根据个人意志来改造、转化这一感受。表现主义者便根据这两个相对立的倾向来区分。早在1910年,这两方中的一方,编撰了两部文艺评论,还搞了个团体取名叫Aktion(英文Action),他们的领袖是Franz Pfemfert,反对纯粹主义的狂喜式表现主义,继续反布尔乔亚的社会政治目标,同时主张绝对的知性主义,他们的口号是Gehirnlichkeit(英文cerebrality)。另一方呢,取名叫Sturm(英文Storm),鼓吹在想象力的基础上进行狂喜式创作的表现主义学说,这方的领袖是Herwart Walden,Walden写过一本小册子Die neue Malerei (1919),说:“表现主义既不是时尚也不是运动;而是世界观(Weltanschauung)。”

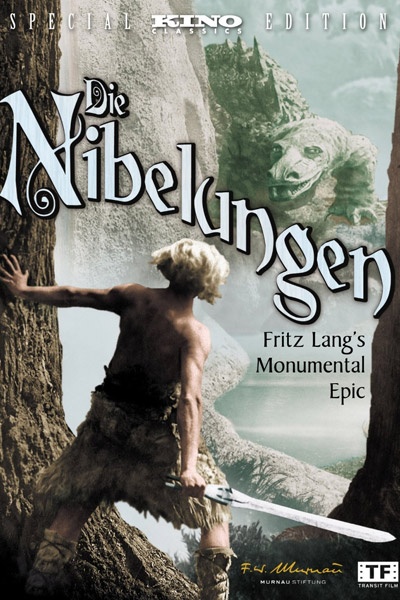

《尼伯龙根:西格弗里德之死》海报

《尼伯龙根:西格弗里德之死》海报

自然不是表现主义惟一禁绝的东西。心理学,作为自然主义的侍女,同样遭到声讨,类似待遇的还有循规蹈矩社会的规则和观念,以及社会野心触发的悲剧。Edschmid宣扬意志的专政。意志的任务是赋予物质形式。他还赞颂积极意志(constructive will)的态度,并且据此号召全面改良人类行为。同样的词汇在德国表现主义文学里反复出现:如“内部张力”、“扩张力”、“创造强度的高度聚集”或者“强度与能量的形而上学相互作用”之类,很多词是由类似“活力”、“密度”这些词组合起来的,大多难以翻译。

Wilhelm Worringer断言抽象性是来源于人被周遭感知到的现象威胁而体验到的极大焦虑。也就是说,当人面临无限的空间,他所感受到的这种苦恼,使得他期望把外在世界的客体从它们的自然背景下剥离开来,或者最好是让客体从与其他客体的联系中解脱出来,达到“绝对化”。

Worringer继续说道,日耳曼人一直意识到在他自己和自然之间存在一层薄纱,这也是他追求艺术的抽象化的缘故。总是追求不可得到的东西,那其实是不协调的,他需要那种精神上的不安,这是令死物获得生命的动机。如果是地中海一带的人,他们本就拥有完美的和谐,那就永远不会知道这种“富有表现力的抽象”所带来的狂喜。这就是神秘的表现主义所鼓吹的荒谬规则。另据Worringer认为,日耳曼人对抽象的渴望在哥特艺术的逼真抽象中达到巅峰,而且那种强度的表现使人沉醉于狂喜,在目眩神迷中陶醉,天堂的门也为他打开。

还是回到Edschmid,我们发现他约定一切均须保持在“粗略状态”下并随内在张力而震颤;须仔细保持住永久性的活跃与激动(effervescence and excitation)。

从哥特艺术到表现主义并没有想象中那么漫长。据Wolfhart GottholdKlee在1934年的著作中说,哥特、巴洛克、狂飙时期(Sturm und Drang)、浪漫主义和表现主义都是彼此相关的:它们都是“变易”(Werden)的时期,而不像文艺复兴是“存在”(Sein)的时期。尼采曾坚持认为德国人是“变易”的,永远都在演进的过程中。

表现主义者,喜欢认为自己是“天启少年”(apocalyptic adolescents),他们对青春有着孩子般的热爱。他们憎恶老年人,老年人代表因循守旧,这又证明了他们不受约束的高傲心气。两代人被一道不可逾越的鸿沟割裂开了,从而彼此仇视:一个尖锐的例子可参见Werfel的诗歌Vater und Sohn,还有卡夫卡的小说《变形记》和《审判》,以及Hasenclever的戏剧Der Sohn,及Broonen的戏剧Vatermord。

被德国人视为活力的突然迸发(paroxysm)在当时所有的戏剧里都不难得见。Reinhard Sorge的Der Bettler,是一出写于1912年的戏剧,便属此种类型的范本,有评论称:世界变得具有高度的可穿透性,以至于在任何时刻,意志、灵魂、想象及幽灵都可以从中涌出,外在的事物不断地被转化成内部元素,而精神活动则被外化——这一论断对那时的所有艺术活动都有效。难道这不正是我们在德国电影的经典影片中发现的那种氛围吗?

本文节译自The Haunted Screen: Expressionism in the German Cinema and the Influence of Max Reinhardt,作者是Lotte H. Eisner。

翻译:magasa