本文原载于迷影网

翻译:闪灵爱、成果

我非常荣幸地于2006年3月24日,在耶鲁大学漂亮的国际人文中心采访到了黑泽清先生。我要特别感谢Aaron Gerow教授安排这次采访,也要向因我不会讲日语而煞费苦心补充的三位翻译人员致谢,他们是:山本直树;Philip J. Kaffen和Richard Suchenski。

Q:因为我自己不会讲日语,所以在研究您的作品时有些吃亏。目前有许多相关您电影研究的英文资料,但有甚少提及您的生活。您是否可以聊一下您在神户的童年生活,以及您的家庭,还有是什么激励着您成为一位电影创作者?

A:我的童年并没有特别戏剧化,没什么不寻常的。不仅是我,我们这一代也是如此,我们最初的影院观影经验是哥斯拉系列。在那个时候看一场电影就意味着看一场恐怖的电影,因为在那些电影里总有许多人被杀死,城镇被摧毁。

我十岁左右的时候开始厌倦哥斯拉系列的电影。随着年龄增长,我的口味也在逐渐变化,我开始把目光转向描写成年人的电影。附近的影院还会放映欧洲恐怖片,特别是英国咸马电影公司(Hammer Films)出品的恐怖片。那些都留给我很深刻的印象,甚至到现在我仍旧喜爱那些电影。

然而,我并不仅仅看恐怖片。从上初中起,我也开始看美国动作片,特别是七十年代早期的作品,当时我在上高中。这些作品留给我留下的影像更深,远超过恐怖片。对于一个年轻的日本电影爱好者而言,这是非常标准的观影经历。

黑泽清

黑泽清Q: 现在看来,您许多早期电影作品,例如《神田川淫乱战争》和《女郎漫游仙境》,这些作品的意义比您自那以后取得的一些成就更为重大。您是否会以一个电影创作者的身份去观摩您自己早期的作品,思索您的个人发展史呢?

A:一般来说是不会的,我不会重新观看自己的电影。事实上,这么做并不会让我感到很舒服。(笑)可能有时我甚至都不记得我拍过的电影了!

Q:您早年的短片作品,诸如曾获过奖的《Vertigo College》,还有一些电视作品以及V-cinema(即录像带首映*)作品,在美国是看不到的。这一时期的电影作品中,有没有特别让您值得骄傲的呢?

A:如今我也算入行多年,积攒了各种各样不同经验。你提到的这部《Vertigo College》是一部学生作业。它并非为任何一类商业发行而创作。它其实仅仅是我与志同道合的朋友因为兴趣而拍摄的。那个时候,我还没想过将来某天会成为一个商业片导演。

我的商业片处女作是《神田川淫乱战争》和《女郎漫游仙境》,但这真的只是我早期学生作业的延伸。我确实发现,这两部电影令我感到很尴尬。因为它们是商业放映,观众将会观看它们,对此事实我根本无能为力。但是这两部电影的确源自我的学生时代,那时我兴趣盎然,充满热情。

《地狱守护者》海报

《地狱守护者》海报这些早期作品其实挺糟糕的。我想创作出更好的电影——那种更趋于美式的电影。在日本这是基本上不可能的。我很尴尬地承认,我曾经试图创作过这一类型的电影,你可看到诸如《甜蜜之家》和《地狱守护者》等作品。

说到V—cinema,或是那些直接为录影带市场而拍摄的电影,我知道它们的确无法在美国看到,而且只有很少的人在日本看到了它们。我拍过一部关于自行车竞赛的的电影,名为《Jian》 。这是通常宣布比赛开始时所发出的类似Jian的声响。甚至在日本也没有人确切知道这部电影。但是这的确是在我早期作品中最具美式风格的电影,也是我最把握的一部。这是一部我很乐意放在回顾展中的电影,已经在许多电影节上播放过好多次。我认为它是我最好的作品。

《Jian》是专门为V-cinema拍摄的作品,但被严重忽略了。我得出的结论是,无论我多努力地试图创作美式风格电影,但它终究还是日本的,所以我决定不再尝试拍那些电影了。现在我探索出的理念是,我要不同手段去拍日本电影。这也是V-cinema的奥义所在。两部《复仇》电影是很好的例子,特别是第二部。对我而言这是部意义非凡的作品。每一个环节都进行极其到位,而且结果是那种并非在美国创作的电影。在那之后,我拍了《X圣治》,更加广为人知的一部。但是,事实上《X圣治》是我《复仇》第二部思考的延续。

Q:您是因导演身份而成名,尽管您也已经是一位相当成熟的编剧。我非常好奇,想听听您创作剧本的过程。您在写作时是否会在脑海中模拟导演电影的场景?或者对您而言,写作与导演这两个过程是分开的?

A:这个问题我好难回答。就手法上来讲确实两种都有,我不能简单地割裂它们。对我来说,寻找两个角色之间的平衡很难。

很多年前,我在写剧本时曾经试图在脑海中组织拍摄场景。我把想法告诉别人,他们会说这非常难懂。拍电影来不光是制定计划。故事和人物将会很难把握。

现在我写的剧本是有可读性的,不会想任何关于导演方面的事情。我只想让故事和人物被人们一读就懂。到真正拍摄时,我会完全忽略剧本。我会花大量精力在演员表演上,或者在拍摄地点下功夫。剪辑对我来说相当重要。这是我重新安排场景的过程,基本上会重写剧本。

有人认为这么拍电影会很奇怪,但是我并不是那么想的。事实上,我认为这无限贴合拍摄纪录片的过程。尽管我从未拍摄过一部纪录片,但我描述的这个过程已经非常接近了。

黑泽清

黑泽清Q:我很想了解更多关于前期制作(pre-production)的过程。在过去一些采访中,您已说过自己是一个有效率的导演。您用故事板(storyboard)吗?在正式拍摄之前,电影大体的建置是否已经在您脑海中了?或者说,拍摄过程可能更趋于一种有机变化的过程?

A:我不用故事板。在日本,导演不怎么用到它们。基本上,我会让演员们在拍摄实地表演,大体上当场就做决定。那样一来,正如我所说,我的拍摄手法更像是一种记录。但是这并不意味着我完全不做准备工作。事实上,在拍摄前我会思考周全,如何拍、怎样拍会拍出想要的效果。但无论如何,有一些事情是我无法预 测的,而且没有人可以做到。有时可能会以拍摄计划予以呈现,而有时却不是。这对我而言,无疑是精神紧张之源。

Q:看起来,除了成为一名优秀的电影导演,您还定是一名优秀的电影教师。许多之前上过您电影课程的导演在日后的电影事业都有所建树。具体地说我想到了清水崇和青山真治,您同样在某种程度上影响着他们。究其他们的成功,您认为自己从中扮演了何种角色?

A:我很幸运拥有那么多优秀的学生。到最后,我并没有教给他们任何东西。清水崇没有我的教导可能会更出色。准确地说,我并没有教授过他们任何东西。非要说的话,倒是我从他们身上学到了很多。

Q:在美国,拍短片是年轻导演进入电影行业,并在电影节上引起关注的主要途径。一个导演一旦开始拍摄长片电影,通常会停止拍摄短片。而您还是会偶尔拍摄短片,比如您最近的作品《蛊虫之家》,我个人非常喜欢。短片对您而言具有何种吸引力呢?

A:《蛊虫之家》是一部在影院放映的电视剧作品,所以我相当吃惊你看过它。我真正最感兴趣的问题莫过于探索“什么是电影”?所以说我既拍常规故事长片,也拍短片。我并不是想说“这就是我的风格,我要坚持到底。”相反地,我想的是继续创作和探索电影的本质。

另一个动力大概来自于十多年前,1998年左右,当我开始给年轻人教授电影课时。在教授过程中,我看到了他们渴望拍摄电影的热情。我又仿佛重新回到了学生时代,回到了拍8mm胶片的日子。这个过程中我又开始拿起摄影机,想以一种自由的方式拍摄电影。

Q:您电影中的恐怖来自于一种渗透的不安,而不是战胜一只怪兽或者杀手的恐怖,比如美国的恐怖片。我特别仔细地思考了下《降灵》, 里面的小女孩的魂毫无因由地“困住”一对情侣,只是想让他们的生活变得无法忍受。您能告诉我们您运用了哪些技术—特别是摄影方面—慢慢将一种恐怖的气氛渗 入到观众当中?

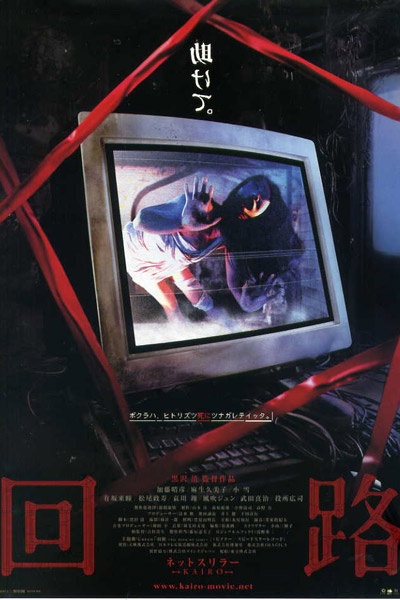

《惹鬼回路》海报

《惹鬼回路》海报A:这不是一个技术问题。在《降灵》中,就类似《午夜凶铃》,问题是如何运用演员。通过调度活动的人,我才能够展示出某种超自然的东西。

当我在想取景时,我会想演员在银幕中的位置在哪里。我试图把演员放在他们通常不会站立的地方。可能是一个角落,或者是灯光无法照到,或被阴影所掩盖的地方。这是我独有手法。发现合适的地点是非常困难的。

这一点有趣的是,真的有那些人通常不会站立的地方。一般电影中,你只需让演员站到该站的位置就好。但是在恐怖片中,当你试图去理解恐惧的感觉时,你 会清楚在人们愿意去与不愿去地方之间,有实实在在的区别。我认为这种区别是很迷人的。如果你没有拍过恐怖片,怕是很难注意到这种感觉会。

Q:听完您的阐述,我想起《降灵》中的一幕。小女孩飘起来,役所广司站在极端的前景位置,遮挡了她的去路。我认为这是您作品中最恐怖的一幕。

A:真正有意思的是,因为她是一个矮小的小女孩,而役所广司也是个矮家伙。当她慢慢靠近时,她消失在画框之外。这就达到了恐惧效果。

Q:今年夏天,美国改编版的《惹鬼回路》将登上银幕。我也听到一些关于美国版的《X圣治》和《藏尸楼》的传闻。您怎么看?一方面,可以帮助他人研究您的作品。另一方面,人们会追问为何在原电影存在的基础上,仍有那么多改编作品需要搬上银幕?

A:我认为翻拍电影这一问题是令人困扰且很难解答的问题。部分是因为,在日本拍电影时,导演对电影没有保留权。保留权归属于电影制片厂。电影制片厂可以按照自己的意愿决定是否出售版权。他们可以决定是否要卖给美国——那是他们的选择,面对这一切导演做不了主。但是我很好奇,为什么美国人会想去翻拍这些电影。

《X圣治》和《藏尸楼》无法被翻拍。我已经说过,电影保留权归属电影制片厂而不是导演。但是确实还有一个人是有决定权的,那就是编剧。没有编剧的准许版权是无法被销售的。在这种情况下,我对自己的电影持有版权,因为剧本是我写的。我是坚决不准许那些电影被翻拍的。我时常会收到那样的请求,但是我一直说不。

——节选自《The film of Kiyoshi Kurosawa:master of fear》中Interview一节。