转载于 第114期

采访人:克里斯蒂安·费弗尔(Christian Fevret)、赛尔日·卡冈斯基(Serge Kaganski)

译者:徐枫、刘焰、黎静

阿尔诺·德帕拉欣(以下简称A.D):我在鲁贝的时候没看过太多电影。我那时不是电影迷……我不是特别有文化,我在电视里看电影,偶尔去电影院或中学的电影俱乐部,但我不知道什么是电影导演(réalisateur)。甚至上了电影学校(L'ldhec)以后,我也以为在电影中有一个导演(réalisateur)和一个场面调度人(metteur en scène),一个完成影片,一个作场面调度2。沃尔特·迪斯尼、 3、弗奈4演的方托马斯,这就是小时候让我惊心动魄的东西。我那时不想“作影像”,而想搞演出。我试着喜欢电影,而不是影像。

采访人(以下简称IN):您是在工作确定后才真正开始对电影感兴趣的吗?

A.D :到了巴黎,我才自问这个问题。但以前,我从没想过什么是电影。我没有真正偏爱的导演和演员。我喜欢的是演出、特技、魔术师的巡回演出……我看电影,但我的品位臭到连自己都想掩饰它。我进入电影学校时对电影一无所知。我得到业士学位以后,我想结束学校那一套,我想远走高飞。我去参加这所学校的会考,第一回,我一直达到了会考的第三部分,面试,在巴黎。所有的家伙给他们交的都是打印稿,我塞进去一份手写的东西,实在是笨透了……他们向我提问,我一窍不通。我没被录取。等待期间,我在桑赛耶5注了册。第二回,我在一年以后考上了电影学校。

IN:进入学校后,您对自己的电影理想是否有一个长远的打算,您是否预感到这个理想将不得不与电影史对质?

A.D:人们总说“我更想干这个”,但生活也许会极好地做出其他的决定。如果我没有作电影,我在生活中就会无所作为。从最高审判团对我说“好了,您可以”的那一刻起,我开始考虑。突然,我在落后一大截的情况下必须从头学起。在离开学校的时候,我很可能不会成为导演。拍一部长片,什么都说明不了。但同时,我需要通过电影得到认可。我对自己说,如果我有CNC(预投资)6的话,我就能拍一部电影。否则,我会待在鲁贝,这对我开始思考电影毫无帮助,也许我会成为电影迷,但我对此根本不感兴趣。

IN:不成为电影迷是否保护了您的清新?

A.D:其实,我不是特别清新,毕竟一进入学校,我就置身其中。我们这一代对真正的电影问题很无知,对观众而言完全迟到了。我们几乎不知道杜瓦永7,而杜瓦永已经有他忠实的观众了,他们已经学会看这样的电影。感谢电影俱乐部,让我了解了美国电影,但必须学习法国电影,它的得失,选择一个家庭,理解小团体间的斗争。我来迟了,但我赶上了(微笑)……

IN:您如何看待小团体间的斗争?

A.D:它使所有学院体系产生兴趣,使所有的理论论战更强硬。比如, 和 8中的分类。为什么我们喜欢一部电影,什么是政治电影9,我们是否喜欢塔维亚尼兄弟10,我们怎么看意大利电影,是否我们喜爱小津安二郎胜于沟口健二,就是这些东西……

IN:您也许趋向于在暗处待更长的时间,而不是凭借一部中等长度的电影 就赢得了信誉,紧接着您的第一部长片又入选戛纳电影节?

A.D:这是两件事。首先,我在电影学院学习之后已经很长时间了,那时我18岁,现在我31岁。那个年头,学校的状况遭糕透顶,环境令人生厌,之后它就完蛋了。我们被踩在地底下,想翻身很难。我,给理发厅拍录像,艾利克·罗尚11给日本人拍滑雪……而且,当我们做这些时,我们仍然极其自豪。艾利克可以讲一些小故事了,他更擅长条理他的思路。通过三部短片,他将自己完全从这段艰难的时期中释放出来,这三部短片完全改变了他,改变了他与电影的关系。他成功地自我创造,自我整合。而我,我六年中作过很多工作,我写了一个不太好的剧本,没有进一步发展……我写了六个短片,有两年在一个地下室拍摄工业题材的video电影,作过广告制片人,给很差的影片作机电置景工。但我一直不是圈内人,始终有点儿边缘状态;在履历上,我不能说我已经是正式的机电工。所以,回答这个问题,不能那么快。

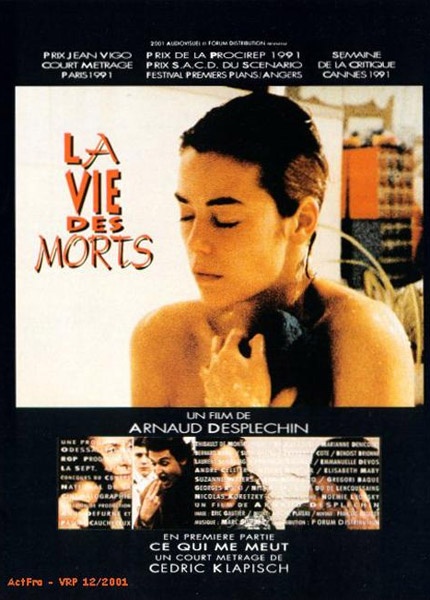

接着,是另外一回事儿。人们突然发现,两部片子接踵而来, 和 ,在很短的一段时间内。但实际上,在重写长片期间,我写了一部更灵活的中等长度影片。我得到了两笔预投资,中间只隔了一个星期。所以,这两部影片时间上的临近,安全不是因为我很受欢迎。我紧迫的拍了那部短的,在一年中,剪辑、混录,接着我回父母家待了15天之后马上启动了长片。后来 在电影院上映,是我始料未及的。好,我从不假惺惺的,我很高兴,那时在先贤祠电影院(Cinéma du Panthéon),一个很漂亮的放映厅。我并没有大肆推销,出于个人的原则,我没读那些文章……除了 (笑)……怎么说呢,我已经失业很长时间了,我不能蒙蔽自己。

IN:您没有由于如此迅速地被承认而承受任何压力吗?

A.D :完全没有,等于零。我全神贯注地工作以至于没有时间注意这些。而且,我又过度像“观众”而不是“导演”,以至无法对我的影片自我迷醉。我工作了十年,终于,我觉得自己完全准备好了可以开始拍电影了。行了,我没有时间关注那些评价,我想我必须投入工作。 是一部很难集资的片子。一位投资人觉得很蹊跷,而如果你说这是一部小成本的作者电影,任何人都不会相信你,因为剧本又长又沉,这让人不放心,而且连一位知名演员都没有……所有投资人都说它在政治上既荒谬且恶心,在柏林墙倒塌的那一周拍一部“亲斯大林”的电影,看起来是个可笑透了的想法儿。

IN :是什么给您提供了 的构思?

A.D :我已经开始创作 ,它是围绕着两本侦探书来做的。而我始终喜欢西部片,对此我很在行,而且我有幸看了那个时期整整一个系列的影片。我印象很深:那时我白天作我的侦探小说,晚上作为休息看西部片的录像。我自觉我会乐于利用这些影片,我设想着一部有尽可能多人物的短片……我还从没有跟演员们好好合作过,我跟他们在一起总是很别扭。由于要用很多演员来拍摄影片,我就有责任来对付这些问题。我热爱福特的一部叫 12的影片,之后我有机会看了另一部, 13,总之是这一类的片子。这是一种西部片的愿望,用很多的演员,和不多的钱。

IN : 是一部西部片?

A.D :我看是。那些人从车上下来的时候,就像马鞍声,噗啦,噗啦……也有印第安人,好人、坏人,家庭、社会,我们的小镇。我们很坏但我们很团结,我们杀印第安人但我们创造了一个国家。在家庭内部,有这样一个观念,父母亲以日常生活的方式杀死他们的孩子。我认为这是一个西部片的主题。同时,这也是一种解决问题的方式,这些问题在电影学院时我就有了,而一直没能摆脱他们。在电影学院时我曾尝试拍摄有关马的影片,实在不怎么样。我甚至不能很好地拍马。所以,我拍摄正从汽车上下来的人物。但就如在一部西部片里一样,我们扬起了尘土和我选取的落叶……同时,这也是巴特里斯亚·马祖14的一部影片 (Peaux de vache)对我的影响。我自己是做不到的。因此,我把自己放到了一个小资产阶级的群落,在城市里,因为这是我熟悉的环境。

IN :您的两部影片打破了经典的资产阶级形象。您是对这一阶级有特别的兴趣,还是它是您了解的唯一阶级?

A.D :一方面,这是我了解的阶级。但同时,是因为有一种错误的判断:认为电影只有讲述穷人才能成功……认为差的电影是那些关注资产阶级的影片,这是一种误解。我不认为 15很差,那时一部震撼人心的影片。 16也一样,我不认为这是矛盾的,我不相信雷诺阿会说:“我要拍一部关于工人的好片子,这无论如何比一部关于资产阶级的片子更容易讨好。”尤其是他拍了 或《大幻觉》……电影来自小说,而小说,是记叙资产阶级生活的。之后,我们当然可以运用它来讲述其他的社会群落。《托尼》真正好的地方,在于它讲了一个爱情故事,通过这个故事,意大利的工人要远远比希腊的国王们有光彩得多。

在《死者的生命》中,有一个想法,就是讲述我了解的事物,让人感受季节,行为,那些简单的事物。小资产阶级,它允许回避当下的社会问题。《哨兵》中的一个想法是让人处于焦虑的状态。我想讲富人的故事,因为这是我完全不了解的事。这让我着迷,让我捧腹。赛车会,这些我从未经历……讲述一个完全不是我所属的社群,我必须对他们胸怀宽厚,即使我有一点儿嘲讽。其次,在情感面上,通过读小说或自己的构思来塑造他们看来没什么损失。正是这一点诱导我选择萨兰日出演《哨兵》的主角。他作为导演,在表演时让我想起特吕弗。特吕弗能演一些很真诚的东西,但我们看到他在思考自身之上的一些东西。思索一些关于电影的事从不妨碍他表演。

IN:通过《死者的生命》,是否要驱散一些阴影或相反地,挖掘一些您未曾经历的情感?

A.D :有一部影片给我极深的影响,使我成为最佳观众。那就是《苏亚》,它有一点变态、甚至污秽色彩,但是最伟大的现代电影,是在世的最伟大的导演。有一件事给我一记棒喝,那是我第一次看这部片子,遇到了这个问题:我不理解朗兹曼为什么关注波兰人。当然,这说明我的无知。我自言自语,“为什么他不只谈德国人呢?”有一个意念非常强烈:有些人杀人,有些人被杀,但还有些人介于两者之间,在那里,人沦落成为另一种恶棍。他作为见证人的事情使世界存在,在这个世界上发生了一些类似启示录似的事件。如果他不在那里,这就不是日常生活的启示录了。他存在的事实绝不是无用的。有一种独特的方式使人成为罪犯:在世间苟存。正是这一点——我有印象——激发了朗兹曼的反叛。他去看波兰人,抓住他们的领口甩他们。当时我心里想我就是一类波兰人。无论我们做什么,我们所面对的是一件极其粗暴的事:我们在历史中的存在是一种恶劣的存在。这部影片,就如同一个人坐在我的门槛上、并且问我,“你能肯定以前是谁拥有你的房子吗?”这个问题,我不愿再回忆,因为这是我作为观众的生涯中最珍贵的东西。《死者的生命》,是在一个举行葬礼的家庭中的人们不知如何反应的故事。没有任何人能摆脱困境,除了一个姑娘,在她身上发生了一些奇迹性的事件:那个人的死亡使她怀孕。当我们处于戏剧、电影或生活之中,不知自己何去何从,这会在所有人身上发生,不是吗?

IN :是不是《苏亚》使您获得了一种意识:存在的猥亵,在您的日常生活之中?

A.D :我印象中在看这部影片之前,我生活在另一个时代,一个不好的时期。“对于日常生活”,我以一种电影行为来回答您。如果您说“我拍摄一个场景”,这不是一个单纯的行为。要选择一个立场。如果我选择了一个立场,我就杀死了这个场景,我阻碍了一些原本应该存在的东西。因此,我不能选择立场。于是我就说:“我把摄影机扛在肩上好更接近我的人物。”天大笑话!如果只需要扛起摄影机和演员们更接近的话,这连卢米埃尔都会做。把摄影扛在肩上不是一个解决办法,摇镜头,把摄影机放在脚下,都不是办法。更麻烦的情况是:您拍摄两个在争执的人物。您同意一个,不同意另一个。必须先找出一些办法使您反对的人要有一点道理,否则,什么也不会发生,而您什么也不能展示。但如果您拍一个坏人并说“我要拍一个主观上的好人”,好吧,您没拍下任何独特的东西,全糟蹋了。有一部警探片只有主观镜头,《湖上艳尸》17:我们不再进入主人公的角色,而是相反。很奇怪,观众在看到人物时会进入角色。同时,并不能完全进入,因为如果您只拍摄一个人,您就是在指责他。这是不可摆脱的困境:把摄影机放在哪里?没有答案。在此,观看一些事情,作一个目击者,是件极其复杂的工作。

IN :死亡的主题反复出现在您的两部影片中。您是否考虑过特吕弗的《绿屋》18?

A.D :当然,还有雷奈的影片,《我爱你,我爱你》、《爱之死》、《天命》、《我的美国舅舅》、《夜与雾》19。但《绿屋》对我感动至极。尤其是特吕弗应该在影片中表现的。表演极有分寸,他自我禁闭,立即契入了影片。如果他用德帕迪约,我们会说,“多么可敬可爱的人,他守护着他妻子的记忆!”但对他自己扮演的角色,我们说,“这个患神经症的可怜人,他没法儿活下去了,他自己完全走不出来了”……这时人物不再神秘,他不愿他的影片成为英雄主义的作品。

IN :您的两部影片都诋毁、起码蔑视家庭。

A.D :这该是一个个人问题……对,北方的天主教家庭。我拍摄关于小资产阶级的影片,而我发现的所有的丑恶说明,家庭和资本主义很肮脏,教士们都是些下流胚。这不是很原创,但起码这是三个好主题(笑)……我也希望我的想法更精致更灵性,但怎么说,通过这个最小的工作,我可以开始了,在一个工厂、一个家庭里,有一种压力的展现。我不是在说抽象的东西,我们处于冲突之中。家庭,是一片好的土壤。如果我会拍关于精神分析或我的工作的影片,像伍迪·艾伦那样,我就不会痛苦地去拍关于家庭和医学的电影。如果我讲述一个精神分析家的故事,我就会把片子弄得老套过时,所以我拍一个我熟悉的社群,一个电影术得以运行的群落,一个具有上镜头性的群落。

IN :您的医学构思从何而来?

A.D :也许来自我的祖母。她为护士写过一本手册,非常有名,第一次,就有十二卷译成二十种文字。《哨兵》中的医学方面还不成熟。加海尔20,比如说,他知道怎么拍人大脑内部。我,只会拍本意的、医学意义上的东西。

IN :您将法医与外交平行处理。

A.D :一位病理学家见到一具尸体,他对此所说的是相对的,是对已经发生的事情的历史性的阐释。如果我们在街上跌倒,就可能引发一场官司。必须确定是否应归咎于路政局、地球引力、肌肉的疲乏……历史就是这样写出来的。在一张地图上,我们看到边境线的转移,它们的再形成……我们把用作诉讼的材料来写历史,为了知道谁是有理的,谁是错误的。在政治上,人们总是说这是个糟糕的问题,说我们以后会知道谁对谁错。但是不,必须知道。我曾经希望拍一部间谍片,但我对外交界了解不够多。所以,我对自己的意图作了一个折衷,取用了一个更具电影感的职业。我的人物成了医生。接着,因为战争已经过去,我的医生不照料活着的病人,而照料死去的病人,就像外交官不处理现存问题,而是历史的回顾一样。医学,我可以把它使用的很可信,但是拍一部像约翰·勒卡雷21风格的作品,我就不会了。比如,像一些美国电影一样,拍一个有两百个记者的办公室,是高于我现在的工作能力的。因此我采用了一些更适宜于我的电影方法,在边境上,在对历史的阐释中,创造一种有点儿悖论的历史。

IN :这里没有过多的主题交叉吗?

A.D :我越否定主题,我就越自由。医生的故事削弱了间谍的故事。但无论如何我不是一个医生。这样我再次降低了我的意图。这是两个住在同一公寓里的小伙子的故事。他们有各自的房间,但时不时的,其中一个就会察看另一个人的房间。这不好。但如果他们合住一个公寓,哪一个更好些?如果他连进入另一个人的卧室的权利都没有,这太糟糕了,与不能同住没有什么区别。但同时,如果一方不能防范另一方的亲密,那也是活不下去的。问题不可能解决。在这块儿,我开始自在了。但即使在这儿,我自问是否足够了解这类事,于是我再次降低。这是一个家伙和一个女孩儿在咖啡馆斗嘴。情境越简单,我就越自由。之后,我考虑,而且自己意识到在所有这一切之后,只有一个唯一的主题,一个像音乐一样难以描述的主题:相异性、歉疚,与之有关的一切,而且没有解决的方法。

IN :这种主题与层次的错综与复杂性从未让您害怕吗?

A.D :我试着在拍片时不充英雄,在某些事情上我很可能会搁浅。最大的危险是拍出一部“罗西尼腓里牛排”式的电影: 腓里牛排,一层肥肉、一层肥鹅肝,然后又是一层肥肉、一层肥鹅肝,直到人们吃得呕吐为止。必须避免不能消化的油腻。相反,这一原则可以运用在音乐中,尤其在世纪初的那些作曲家那里。他们可以把握相当庞大的管弦乐组合,在让人听清每一种乐器的同时,条理好间隔和休止。这是一个我在电影中经常使用方法:比如,我们可以拿马勒22、韦伯23与希区柯克、伍迪·艾伦相比较。在马勒那里,所有乐器奏出闻所未闻的混响效果。在韦伯和勋伯格24那里,就非常审慎。音乐进行得很快,因为运用十二音序列25的原理,乐调从不重复。在很短的时间里,什么都说了。它非常轻、非常干。现在,我们来看一部希区柯克的影片,它的美轮美奂在于它的多义性。他的影片可以从任何角度阐释。这很沉,但同时很美。相反,伍迪·艾伦讲一个很小的事情,一下子,他转到别的地方,再一会儿,又到另一个地方,因为他知道观众走得很快。当他在拍侦探片《罪犯与犯罪》26时,只有四个场景让他感兴趣,因为其他的观众已经了解了。因此,他就讲述这四个场景。然后,他意识到可以叠加一些喜剧场景。然后,还有一个关于姐姐的很小的故事,只有两场,这足够了。然后,他插入一些影片的片断、一些不属于他的影像。所有这一切都一闪而过。在他那儿没有希区柯克影片里那么完好多样的意义,而是被更多地分切,有更多空隙。这让我感兴趣。我不认为《哨兵》有重大意义、极其智慧,不是的。这不是一部维斯康蒂式的片子,所有一切都在庄严地鸣响。今天,我们只能拍出比过去差的影片,伍迪·艾伦的影片不及伯格曼的影片,是这样。这没什么妨碍,它们就现在而言还是很好。

IN :《哨兵》重新关注近几年来被法国青年电影丢弃的政治领域,在一段时间内政治是被否定的。这个想法是长期酝酿地结果的还是对近来年来共产主义崩溃、苏联解体的反应?

A.D :写剧本是要花时间的(微笑)……我用了五年的时间。然后两年用来拍片。但我并不完全同意政治被电影丢弃了这一观点。罗尚只拍政治电影。我不知道有任何其他的影片讲述了这样一个故事:一个很正常的家伙,突然劫持了一辆儿童的客车,并威胁说要杀了他们,毫无理由。很少有影片如此真诚而直接地揭示过恐怖主义。我觉得这很优秀,极具颠覆性。

IN :对近十年的法国电影,我们感觉到主导话语限制在个人琐事上,对世界和政治缺少开放性。当几位电影人谈及政治时(罗尚·卡拉克斯27),更趋向于一种细小的讽喻,而您的影片正面提出了超越了私生活的圈子的问题。

A.D :艾利可以确定他作的事,可以说说“这发生在此时此地。”他作到了不对美国报有幻想,或更彻底,不对电影抱有幻想。“这将不是电影,而是一部影片,里边有电影的成分。”对于那些拍第一部影片的人来说,我觉得必须做的是迎向世界。当我们转动一台摄影机,要接受我们永远在拍摄背后肮脏的东西的事实,城市或街道的原貌。不要去试着控制它。电影是很不纯洁的,是一个报道的东西……千万别把您导演的虚荣放在正在发生的事件之上;千万别梦想,觉得我们如果是美国人的话会生活得更容易,想象法国能成为美国。不,必须接受一种巴黎的“简朴”,艾费尔铁塔没有一千米高。没上过电影学校的人比我们更容易面对现实。我想到了塞德利克·康28、沙威·布瓦尔29……,我刚看了《北部》,我完全被震住了,很好。但对我们这些电影学校的学生来说,走出“电影院”要难得多。我们极喜欢美国电影,比如,科波拉。但是,很少有人真正懂科波拉,或者很细致的知道为什么那么好。简而言之,我们那么喜爱那些人以至于想去模仿。但是不,必须接受现实而不能陷入盲目崇拜。对我来说,最根本的方法是接受一九四五年以来的历史。它极其沉重,但同时,并不坏。最初,有个家伙讲了一段有点神奇的故事,但那是一段真实的历史,是雅尔塔。这样,所有人都相信了我。没有这个开头,任何人都不会相信马蒂亚斯在行李里发现了一个人头。

IN :第二次世界大战并不是我们这一代人关注的焦点,从这个角度上来说,这个参照让人震惊。

A.D :我不同意您的观点。差不多一个月前,我碰巧买到了《现代杂志》30。有一篇历史学文章讲述了1969到1992年间的历史书的变化。我读了,简直五体投地。我想起在中学读书时学到的那些连篇大话,那时还相信自己懂得了一大堆事,而今天,我确信就在这十五年或二十年间,历史书完全变了。我们说苏联不断地重写历史,但在这点上我们没有什么可羡慕他们的。今天的中学生学的东西跟我根本不一样。而这,就是我们,是我们的生活、我们的碰撞、我们的争论。比如,我们是亲巴勒斯坦还是亲以色列?这一类问题与39-40年以来的世界历史紧密相连。在横贯我们社会的巨大分流中,我们会重新发现它。

IN:如果《哨兵》出人意料,那也是因为我们不习惯法国青年电影人涉及到这些主题。

A.D:所有这些问题都让我有些不知所已。这仍然是一个悖论,我难以回答。您得相信,他们给了我2000万法郎,这无论如何是一笔巨大的投资。我不能把钱都花了,仅仅为了拍几个漂亮的图像。我跟您保证我甚至不能比您拍得更好。电影人人都会拍。我给您讲一个卢米埃尔的摄影师的故事。曾经有一种摄影机的高度,我们现在再也找不到了。卢米埃尔的摄影师31必须转动曲柄来拍摄。为了让运动显得自然,他们把摄影机放在胳膊的高度上,边拍边唱《桑伯尔和缪斯军团》。视线微微上扬,拍出的站立的镜头漂亮极了。从电动摄影机开始,这种绝妙的镜头就不存在了。看,卢米埃尔的摄影师什么都不知道,他们只不过是推销员。但他们带来的东西却是美仑美奂的,是那个时代的绝对见证。这,就是电影,而不是别的。到60岁时我也许在移动摄影机上比您强。这是什么事儿!如果我腹中空空,我移动镜头来拍什么呢?因此,如果在30岁上,我打算花2000万法郎来讲一个愚蠢的故事,这倒真是自负得有点离谱了。还不至于。但是,我把自己定位在哪里?我不愿说这让我很难办,只是我不能承担这个后果。同时,您会想我还是有些自负,在这样一部在某些方面仍然是喜剧的影片中,谈了那么多严肃的问题。另一方面,如果我什么都不给您说,那我又有什么权力去拍一部2000万的影片呢?因此得在您与我之间达成一个小的默契,使影片比满足我简单的虚荣更有意义些。

IN:赛尔日·达内32说过,青年一代的电影没有帮助他确定更年青一代的政治或历史身份。

A.D:我理解他的反应。但同时,必须理解比我们更年青的人,因为他们见我们所未见。我很喜欢说唱乐,它让我感动,我感到有的事这些乐手们知道而我完全无知。他们有一种对他们青春的认识,而我没有。同时,如果我在青春已经结束时拍一部影片,我必须承认他们,应该作为一个比他们更老一点的家伙来跟他们谈话。我既不能也没有模仿他们,那会很可笑。IAM乐队的歌曲给我很大触动,我知道歌里有一些事,政治性地,我已经不能很好地理解。但我已经跨不过去了。相反,要努力去理解比自己更年轻了人(笑)……

IN:《哨兵》主要谈到了由于政治上的混乱。

A.D:这是一个戏剧性的主题,几乎是一个戏剧的主题:大时代结束了,人们现在生活在一个卑微的时代。我们在许多历史时期找到这个主题,所有的人都亲身体验过,和他们的父辈,祖父辈。这种情感是在战后来到的。弗洛伊德曾在书中谈到过它,这是一种我们无法付诸于行动的情感,因为那些时代已经死了。马蒂亚斯离开德国时是想与法国想与他自己和解的。但他遇到了一个人,这个人最初让他感到很不幸,然后,这个人让他明白,如果他永不与自身妥协,而世界永不与他和解,这也许更好。也许,这是一种更高贵的幸福。这是一个小伙子的故事,他分裂成了两半,如同这个世界一样。

IN:您将马蒂亚斯从一个保护层中拉了出来,把他推入肮脏的现实中,然后观察他的化学反应。

A.D:这也是一个电影的观念。我曾希望拍一部关于马蒂亚斯的影片。如果我尝试规规矩矩地拍我的影片,给出的会是一个学院派的成果。所以,我试着让影片陷入这个世界,去挖一些里面的东西,不把某些场面给搅黄了,这没什么大不了的。我自己对自己说“阿尔诺,你必须谈你国家的政治,谈姑娘们……来,你一定得让这部影片没那么高尚,让马蒂亚斯没那么高尚,你一定得接受拍一部‘电影’。”

IN :还有这种介于大历史与小历史之间的平行关系,就像在政府间和在两个房客间发生的其实是同样的事情:领地、对他人边界的尊重……雷诺阿也曾说过“越是本土的,就越是世界的。”

A.D:还有这样一个想法,我从伍迪·艾伦谈起:一次性使用许多种电影类型。是真的,越是本土的,就越是世界的。当我想到像巴比耶或卡拉克斯这样的法国电影人时,他们都拍过大片,我就想,对他们来说,困难的是让他们相信自己在拍“本地”的影片。将本土置入他们的影片,又不让它损坏他们的影片。这对我同样很难,对所有的摄制组都很难。相对于我们,更年青的人似乎容易些。塞德里克·康自由自在地拍片,沙威·布瓦尔,我们就不用说了……

IN:怎样解释这种代与代之间的差异?您的困难来自哪里?

A.D:我认为那来自于新浪潮之后的电影史。电影中的美在于,留下了事物的活的记忆。我不知道是否法国作家懂得这一点,运用前人写过的一切。在电影中,一部好影片来自对以往影片的工作总结。斯塔拉33、贝罗34那一代重新发现了让·格莱米永35,甚至雅克·贝克36,一个在新浪潮知名的、但起码有一点埋没的电影家。他们是错还是对?电影会说话的。我们,我们在研究70年代的导演时差多了。必须找到好作品,我们动手太晚了。

IN:康和布瓦尔一代人研究的是谁呢?

A.D:我印象中他们的自在风格来处于皮亚拉。一位彻底颠倒地将电视技巧放入电影中电影家。而他是有道理的。他突然打乱了所有的界限,给人们的唯一的参照就是这个家伙扭曲了电影,唾弃新浪潮,并说“我,是电视。”皮亚拉否定了镜头、段落的概念。新一代已懂得如何利用它。我们,我们很喜爱皮亚拉,但我们不会用他。现在,一定不能让皮亚拉阻塞新一代的记忆,他们不应该忘记特吕弗与戈达尔。但我们已经感到布瓦尔逃脱了这一危险。他非常强。电影是牢固建立在对过去的记忆上的,如同文学一样。电视,就不一样了,音乐也不同。电影的结果,是在一个特定时刻,让我们关注其他人的所作所为。

IN :哨兵们是性命悠关的还是无关紧要的?他们守卫什么?

A.D :这是个开放性的问题。对我而言,这是一种“守卫”的观念,一种警觉意识。有一本纳波科夫的书,叫《警卫》37,一个很帅的标题。由于他已经用了这个名称,我选择了《哨兵》,一个阴性标题38。马迪亚斯让世界进入他自己,他被洞穿如同一个分娩后的女孩儿。这种在男性主人公身上的女性特征让我喜爱。我很喜欢纳波科夫的故事:一个男人生活在柏林,他不会安排生活,他晃到法国,胡混。然后有一天,他去了苏维埃,他步行穿过边界,进入,消失。他很戒备,但不知道为什么(笑)……

IN :从影片试图将一切相对化这一点来说,您的影片没有一点儿虚无主义色彩吗?

A.D :这是一部影片,人人都可以选取他自己的立场。但我希望影片机制朝正确的方向运做。无论如何在结尾是有一点道德意识的。一种警觉意识。处于警觉状态,就是意识到我们有三分之二的机会,在下次战争中还会成为贝当分子。39因为是这样的,这是一个国家传统。是这样,警觉,是知道我们有三分之二成为贝当分子的的可能,并与之抗争。

IN :您说在不虚伪、不盲目崇拜的前提下拍片是很艰难的。达内认为电影已经腐烂。您开始一位电影家的事业时,一些人认为电影已经终结了。

A.D :我认识达内,我在桑赛耶听过他的课。他绝对是个天才。但他关于电影之死的话语,完全是一个小圈套。戏剧关系到一种直接的、雅典式的民主。即使戏剧令人厌倦,如果您想和您城里的市民拥有此类的联系,唯一的办法就是:去剧院。现在,如果您觉得资本主义民主带来了一些东西——资产阶级革命和所有这些东西,如果您觉得选举尽管陈旧,却还过得去的话,那么电影就是必不可少的。这个职业是属于现在这种民主状况的。如果您有兴趣时不时的与不相同的人度过整个晚上,您去做一件事:买一张电影票。对于一个国家的民主,有一种行式的休闲:电影。对于城市的民主,是戏剧。

IN :由于电视的发展,让电影从影院迁到了私人客厅吗?

A.D:我们没必要完全同意。电影的观众将减少。这的确让人遗憾,就如同美国梦不复存在令人遗憾一样。行了,这过去了。但我们仍是公民。在欧洲那些共和国家里,电影在延续;在不是共和政体的国家,电影结束了。意大利在统一时期有伟大的电影时代。如果意大利希望重建一个统一的共和国,她将可以重建她的电影。

IN :在影片中,玛丽亚纳·德尼库尔的角色谈到两类人,被嘲笑的人和其他人。您是否属于后面一类?

A.D :不,不,完全不是(笑)……即使是相貌上,我都觉得我更象让·雅克这个人物,他是一个被嘲笑的人。马迪亚斯是影片中的英雄,人们总倾向于往好的一面想导演。不,是演员和他的人物在一起,而不是得力于导演。

IN :从您影片中所有的工作和复杂性来看,似乎没有任何余地留给轻巧、兴趣、幽默。

A.D :就目前来说,我确实有点儿太沉重了(笑)……但还好,一切都还可以,一切都保持开放状态。加海尔已经达到透明状态,一种梦幻般的直接性,他拍的影片超常的轻柔。对我而言,这是一个目标。伍迪·艾伦这样的家伙也能拍出很明澈的东西。我,我是有点儿太吃劲儿了。想想我用来作这部片子的那段时间!有些人有天赋,有些人做苦工。我就是个苦力。

注:

1 此访谈录译自《有声电影》法文版(Cinéma Parlant , Edition La Sirène, Mai, 1993)。

2 这两个词在法语中都是导演的意思,但mise en scène通用于戏剧导演,réalisateur则通用于电影导演。

3 《十戒》(Les dix commandement),此处应为美国导演西西·蒂米尔(Cecil B. De Mille)1956年的影片。

4 路易·德·弗奈(Louis de Funès, 1914—),法国著名喜剧演员,曾在1965年后出演过系列片《方托马斯》。

5 巴黎第三大学。

6 法国电影投资制度,即青年导演在拍摄处女作时,可以其影片将来票房收入的一部分作为预定投资。

7 雅克·杜瓦永(Jacques Doillon, 1944—),法国导演,其代表作为《头脑中的手指》(1974)、《海盗》(1984)、《清教待》(1986)、《小罪犯》(1990)、《小孤星》(1996)等。

8 《正片》(Positif),法国电影杂志,在学术是与《电影手册》并列,有一定对峙色彩。

9 政治电影,以法国为中心,在60年代末产生的试图直接介入政治生活,同时在形式上反对现实主义再现风格的电影现象,代表作如让-吕克·戈达尔的《中国姑娘》。在70年代,以科斯塔-加夫拉斯的《Z》为起始,发展为有商业效果、类型特征的电影潮流。

10 塔维亚尼兄弟:意大电影导演维托里奥·塔维亚尼 (Taviani,1929—)和保罗·塔维亚尼(1931—)。代表作有《我主我父》(1977)、《圣劳伦佐之夜》(1982)、《早安,巴比伦》(1986)

11 艾利克·罗尚(Eric Rochant,1961—),法国青年导演,代表作有《没有怜悯的世界》(1989)、《在世界的眼中》(1990)等。

12 《两个骑兵》(Two Rode Together), 美国著名西部片导演约翰·福特(John Ford)1962年的影片。

13 《我亲爱的克莱门汀》(My Darling Clementine),约翰·福特导演于1948年的西部片。

14 巴特里斯亚·马祖(Patricia Mazuy, 1969—),法国青年女导演,影片有《母牛的皮肤》(1989)、《圣西尔》(2000)等。

15 《隔壁的女人》(La femme d'à c?té),弗朗索瓦·特吕弗执导于1981年的爱情片。

16 《托尼》(Toni), 让·雷诺阿1935年、关于意大利移民工人生活的影片。

17 《湖上艳尸》(Lady in the lake),美国导演罗伯特·蒙格马利1947年的影片。

18 《绿屋》(La Chambre verte),弗朗索瓦·特吕弗1978年自编、自导、自演的影片。

19 阿伦·雷奈影片:《我爱你,我爱你》(1968),《爱之死》(1982),《天命》(1976),《我的美国叔叔》(1980),《夜与雾》(1955)。

20 菲利浦·加海尔(Philippe Garrel, 1948—),法国导演,代表作有《夜之自由》、《爱情的诞生》、《魔鬼的心》、《夜风》等。

21 约翰·勒卡雷(John Le Carré),早年曾做过间谍,后写书讲述其间谍生涯。

22 古斯塔夫·马勒(Gustav Mahler, 1860—1911),德国作曲家,代表作有《第三交响乐》、《第五交响乐》、《第八交响乐》、《大地之歌》特。

23 安东·冯·韦伯(Anton von Webern, 1883—1945),德国作曲家,代表作《弦乐四重奏》(OP28)。

24 阿诺德·勋伯格(Arnold Sch?nberg, 1874—1951),德国作曲家。《乐队变奏曲》(OP31)、《拿破仑颂》(OP41)。

25 十二音序列,由韦伯创立于20世纪20年代、由勋伯格大量实践的和声体系。

26 《罪犯与犯罪》(Crime and Misdeanors),伍迪·爱伦1980年的影片。

27 卡拉克斯(Leos Carax, 1960—),法国导演,代表作为《坏血》、《新桥恋人》、《Pola X》等。

28 塞德里克·康(Cédric Kahn, 1967—),法国青年导演,代表作有《过多的幸福》等。

29 沙威·布瓦尔(Xavier Beavois, 1967—),法国青年导演,代表作有《北部》、《别忘了你会死亡》等。

30 《现代杂志》(Les temps modernes), 法国知识分子杂志,由萨特、西蒙娜·德·波伏瓦创办于1945年。

31 指为电影发明人卢米埃尔兄弟拍摄影片、推销摄影机的摄影师。

32 赛尔日·达内(Serge Daney, 1944—1992),法国电影批评家,《电影手册》70年代的主编。

33 贝尔纳·斯塔格(Bernard Stora),法国导演,影片有《年青的丈夫》(1983)等。

34 吕克·贝罗(Luc Béraud),法国导演,影片有《正南》(1980)、《女朋友》(1988)等。

35 让·格莱米永(Jean Grémillon, 1901—1059),法国先锋派及诗意现实主义著名导演,代表作有《小莉斯》、《夏日之光》、《天空属于你们》等。

36 雅克·贝克(Jacques Becker, 1906—1960),让·雷诺阿30年代副导演、法国40、50年代著名导演。代表作为《安托万夫妇》、《金盔》、《洞》等。

37 《警卫》(Le guetteur),纳波科夫(Vladimir Nabokov, 1899—1977)1930年的小说。

38 法语中哨兵(La Sentinelle)一词为阴性词;纳波科夫标题警卫、或守卫者(Le guetteur)为阳性词。

39 第二次世界大战中法国的傀儡政府。