翻译:tarkberg

以下采访收录于《黑色电影读本》,是迄今为止最为全面和权威的黑色电影著作,采访时间为1975年6月。

Q:当你开始进入电影行业时,那正值一战之后,整个欧洲都弥漫着反犹的情绪。身为一个成长在这种环境中的犹太人,这是否造成了你对生命的悲观看法?

W:我觉得只有美国人才会觉得悲观。

比利·怀尔德

比利·怀尔德

Q:甚至在黑色电影中吗?太多黑色电影是由来自欧洲的移民导演拍摄的了,你和他们之中的很多人在欧洲的时候就合作过,包括罗伯特·西奥德梅克、埃德加·G·乌默、弗雷德·金尼曼,以及弗里茨·朗和奥托·普雷明格等。

W:奥托·普雷明格和黑色电影又有什么关系?

Q:《劳拉》、《铁牛金刚》、《堕落天使》(注:都是普雷明格的作品)。在对他的访谈中,他跟我讲了马克斯·林哈得(Max Reinhardt)、德国表现主义、寻找类型等等。。。

W:但是,你瞧,你在这里用了一个关键的概念:寻找类型。但是,你必须明白,一个导演,至少像我这样的导演,他们拍摄许多不同的电影,运用了许多不同的风格。我不只是像希区柯克一样只拍一种电影。或者说明奈利,他只拍音乐剧。作为导演,我觉得我们这帮人绝大多数是和我一样的,我并不会注意到类型。我们并不会注意到“这部片子属于整个类型片。”它是自然发展的,就像我们用手写字一样。这就是我的想法,我认为就是这样的。。。只有当你看电影时,你才会把它们用某种理论联系在一起。你也许会问我:“在你于1935年所拍的那部电影中,那个好人的动机是仁慈;然后,在其后的四部作品中,这种情况都出现了。或者,你总是这样拍摄。。。”我从来没有意识到这些东西。我从来不会想:“我作品的总体主题是什么”,这只会让我发笑。我只是竭尽全力拍一部既优秀又娱乐的电影而已。如果我有某种风格的话,那些眼尖的观众会发现它的。我总是能认出一部希区柯克的电影。我可以告诉你,这是一部金?维多的电影,那是一部弗兰克·卡普拉的电影。每个人都有自己的写字的风格,但这是在不经意之间发展出来的。

Q:但是总有某些东西使你对黑色电影感兴趣吧?比方说,为什么你选择了《双重保险》这个故事?为什么你选择雷蒙.钱德勒和你合作改编剧本?

W:这是个好问题,我已经回答过这个问题,也写过关于这个问题的文字,我相信你已经知道了。所以,我可以给你一个非常罗曼蒂克的解释。一个制片人(Joe Sistrom)找到了我,并问我:“你知道詹姆斯·凯恩吗?”我回答道:“当然!他是《邮差总按两次铃》的作者嘛。”他说:“可惜,我们没拿到那个小说,米高梅拿到了。但是,为了赚更多的钱,他给给那本老得掉牙的《自由杂志》写了个连载小说《双重赔偿》。你找来读读。”于是,我读了,和他说:“太好了!虽然没有《邮差总按两次铃》好,但让我们拍它吧!”于是,我们买下了它的版权。然后,我们说:“凯恩先生,你愿意和怀尔德先生一起改编剧本吗?”他说:“我当然愿意,但是我不行,因为我在20世纪福克斯为弗里茨·朗改编《西部联盟》。”于是,制片人说:“有个叫雷蒙·钱德勒的作家,专门为《黑面具》神秘小说。”那个时候还没人认识他。于是,我们说:“让我们请他加入吧。”他还从来没为一部电影工作过呢。于是,他开始工作了。你看到了吧,我并没有像哥特艺术中的那些疯子一般在床上跳上跳下,头发在风中狂舞着,绞尽脑汁计划电影的每个细节。我们只是碰巧遇到了钱德勒。

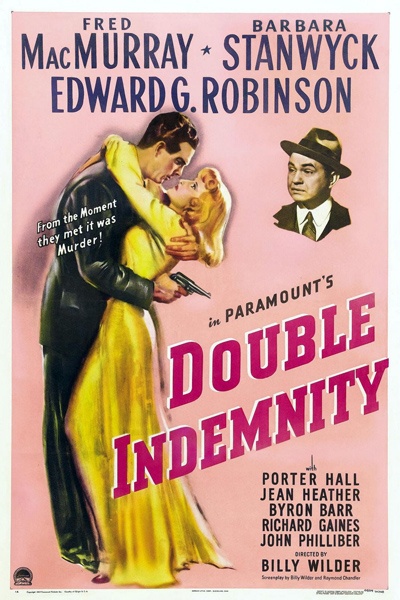

《双重赔偿》海报

《双重赔偿》海报

Q:让我们谈谈《双重赔偿》。你认为原先电影最后的绞刑架一场景是反高潮的?

W:刚开始的时候,我们很高兴我们拍了这场戏。弗莱德·麦克莫瑞很喜欢这场。起初,他不想拍这场戏的。事实上,没有一个主演想演这场戏。但是后来,他又为能拍这场戏而感到高兴。我是他的好朋友,我可以告诉你,当他拍那场戏的时候,他毫无犹豫,他的表演也极其出色。我拍完了那场戏,处刑等,照顾到了每个细节,使它显得绝对真实。但是,我突然觉得,看,整个故事早就已经结束了。当尼夫昏倒在电梯旁的时候,当他无法再次点燃火柴的时候,我已经用画外音提示了。你可以听到远处的警报声,不管那是救护车还是警察,你都知道故事已经结束了。不再需要绞刑架了。

Q:弗莱德·麦克莫瑞是这个角色的理想人选,外表坚强,内心却柔弱到会被一个女人所诱惑。

W:他只是一个中产阶级的保险销售员。如果他真的是强硬的,那斯坦威克就没活干了。他必须被引诱并被推入此事之中。他是个平常人,却突然之间变成了杀人犯。这就是中产阶级的黑暗面,一个平常人是怎样变成一个杀手的。但是,要找一个主角相当的难。所有人都拒绝了我。相信我,我找遍了整条大街,包括乔治·拉夫特。没人想演这个角色,他们不想演这个不招人同情的家伙。弗莱德·麦克莫瑞刚开始时也不想演。他说:“瞧,我只是个萨克斯风演奏家。我和克劳黛·考尔白一起拍喜剧,你又能从我身上得到什么呢?”

“瞧,你必须朝前走一步,相信我那是值得的,这也不难啊。”于是他演了。但是他本来是不想演这个角色的。他不想被人谋杀,也不想杀人。斯坦威克倒是从一开始就知道她要做什么。

迪克·鲍威尔主动请缨想演这个角色。他告诉我:“我不需要一分钱。”他知道,这是条能把他逃出烂片魔掌的路子——你知道他是怎样在鲁比·基勒的脸上吐着唾沫唱歌的,他必须走出来,所以他做梦也想演这个角色。那是在《谋杀我爱》之前。他来到我的办公室,对我说:“看在基督的份上,让我演这个角色吧!”

“瞧,我可以让一个喜剧演员来演,并把他改造好。但我可不想要一个歌唱演员。”但是,你知道,他在《谋杀我爱》里是如此的出色。

Q:当钱德勒写道,一个温顺的家庭主妇是怎样对着他们老公的脖子就想一刀抹下去时,他也是在说中产阶级的黑暗面吗?

W:钱德勒比我更愤世嫉俗,因为他曾经比我更天真浪漫。他坚持自己那些奇怪的想法,并以为好莱坞只是个虚伪者的大本营。我并不认为他完全错了,但他从来没有懂得过什么才是电影,也不了解电影到底是怎样运作的。他无法不懂得怎样安排一部电影的结构。他也不知道怎样改编那些小说。还有他写的对话。那真是一堆垃圾,我可是受够了。在和他相处几星期之后,在我们一起抽了几支大烟之后,我自己想出了几段可以的对话。在拍摄过程中,我们让他待在现场,和他讨论对话的变化。

《倒扣的王牌》海报

《倒扣的王牌》海报

Q:你说他写起对话来有一手,但处理不了情节。

W:情节真是糟透了;但是,它又必须是糟糕的,因为这样才不会过多的破坏对氛围的注意力。《唐人街》的情节就很烂;罗斯麦唐诺,甚至汉密特的有些小说的情节都很烂。情节,不需要。重要的是,这个炎热的房间的氛围;是这样的描写:一个人的耳毛是如此之长,它伸出了他的耳朵,长得可以抓到飞蛾。这些才重要。有趣的是,钱德勒可以想出非常出色的图像,而我却可以想出钱德勒式的对话和情节。你要知道,这有多奇怪啊。他并不是一个年轻人,我们在《双重保险》的片场一起工作了十到十二个星期,但他并没有学会它。。。我指的是技术。于是,他开始一意孤行了,约翰·豪斯曼很少管他。一个编剧是个二流的诗人,三流的戏剧家,半吊子的工程师。你必须学会造桥,让交通可以在上面通行,所有东西,表演、情节等所有发生在片场的事情。编剧是包含有很多技术,当然,它需要一点点艺术感觉;但是最重要的还是怎样布置情节,不让观众睡着。你不能让演员和观众觉得沉闷。

Q:让我们谈谈《倒扣的王牌》吧,在这个片中,你讲述了一个以利用他人悲剧而生存的人的故事。

W:我们的主角,一个记者,是由柯克·道格拉斯先生扮演的。现在,他出境不佳,但他希望通过报道一个伟大的故事使自己回到那个巅峰时刻,和那帮最好的报业人员再次合作。他记得Floyd Collins的故事。现在,我找到了Floyd Collins的故事。他们做了首曲子,他们卖热狗,他们举行嘉年华,人们如潮水般涌入。因为这部电影,我被每张报纸骂透了。他们憎恨这部片子。他们说,这太愤世嫉俗了。去他妈的愤世嫉俗吧。我告诉你,你在报纸里读到一个飞机坠毁了,你想去看看,但你走不进去,因为早就有十万个人在那里了:这些贪婪的纪念品收藏者们正到处捡着垃圾,以为是宝贝呢。在我读完所有这些有关《倒扣的王牌》的可怕评论之后,我记得我去了Wilshire大道,那里发生了一起交通事故。一个人被碾了过去。我停下车。我想帮助这个受伤的人。然后,另一个人跳了出来,拿起照相机就拍。我说:“你最好叫辆救护车。”

“去他妈的叫个医生吧。我可要赶去《洛杉矶时报》呢。我拍了照片。我必须走了。我刚刚就拍了照片。我必须赶回去把它冲出来。”但是,如果你在电影里表现这一切的话,批评家们就会说你在夸大其词了。

Q:你有没有感觉到,《双重保险》使得40年代之后的许多电影都运用了第一人称叙事?

W:我总是一个讲故事的高手,但这并不是因为讲故事是一个懒人的专利。也许这是真的;但是想把故事讲好并没有那么容易。比方说,在《日落大道》中,我让一个死人来讲这个故事,这是种经济的做法。你用上两句话,就可以表达摄像机必须用20分钟才能发展的情节。有很多人都想讲故事,但他们并没有讲故事的技巧。在很多情况中,他们都犯了一个错误,就是把摄像机呈现出来的东西都在叙事中再告诉你一次,但这些都是可以自我显现的。但是,如果叙事可以新的元素,新的视角,那它就是好的。

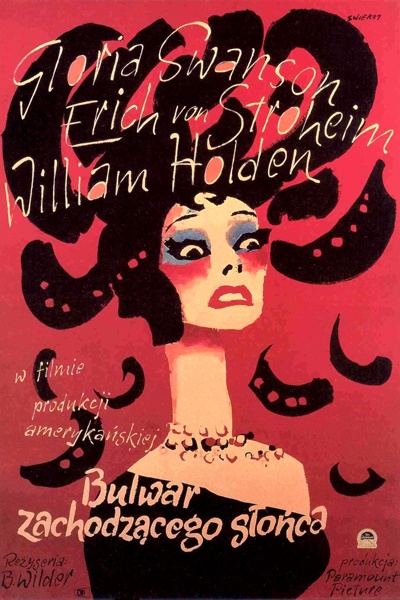

《日落大道》海报

《日落大道》海报

Q:显然,我想让你谈谈《日落大道》的黑色因素。

W:你知道,起初,这是一部喜剧片。我们想请梅·韦斯特来演,但她拒绝了我们。然后,当派拉蒙要求一个面试的时候,斯旺森几乎就出局了。但你知道,她身上有很多Norma的影子。

对《日落大道》的整体调子的最大威胁来自于我们失去了原来那个演员(蒙哥马利·克利夫特),而让威廉·霍尔登来演这个角色。他看起来比我们所要的要老,但斯旺森又不想看起来像个60岁的老妇人。这样就起不到我们想要的效果了。这是个想尽一切办法来获取她所想要的一切的女人。你可以想像,一个更加年轻的演员,或者至少看起来年轻的演员,能给这部电影带来怎样的氛围。

Q:你请了同一个摄影师,John Seitz,来帮你拍摄《双重保险》和《日落大道》。

W:他是个伟大的摄影师。他无所畏惧。他以《通往开罗的五座坟墓》拿下了一个奥斯卡,我想《日落大道》一定可以为他赢下另一个。

Q:《双重保险》最后一场的室内景。

W:我知道,他拍得极为出色。

Q:还有室外的夜景,还有星星点点散发着暗光的火车轨道。

W:是的,约翰是个天才。

Q:《双重保险》中芭芭拉·斯坦威克的化妆。。。

W:是个失误,大失误。

Q:为什么?

W:我不知道。我想让她变成金发美女。这样更有趣点,但是。。。

Q:她看起来是那样的冷酷。。。

W:是的,我想让她看起来有那种感觉。但你必须理解,那是个错误的选择。当我们开拍后,我是第一个意识到错误的人。我和人聊起乔治·史蒂文斯的《郎心如铁》。我认为那绝对是部伟大的作品。但那个人说:“这的确是部伟大的作品,但片中却有一个根本配不上这部伟大作品的蹩脚象征主义伎俩,就是那个瘸脚的检察官。公平瘸了个脚,所以需要个拐杖。这看上去真是既廉价又做作。”

“是的,我同意你。事实上,乔治·史蒂文斯也同意你。”但是,你瞧,如果你在一部戏剧里这样做,那也要到第三场之后,你走到后台和那个演员说:“明天我们不需要那根拐杖了。好吧。明天,让我们扔了那根拐杖。”但是我这可是电影,我们已经完成了一半,我们已经让斯坦威克这样拍了四个星期,我才意识到我犯了个错误。我不能说:“明天,你不用再戴那顶金色的假发了。”我卡在那里了。。。我无法重新拍摄前四星期的东西。我完全卡在那里了。我太沉溺于自我之中了;错误被发现得太晚了。幸运的是,它没有破坏整部电影。但它实在是太厚了,我们对设计假发并不在行。但是当人们说起:“我的天,那个假发!它看上去好假阿。”我总是回答:“你注意到了吗?那就是我的目的。我就是想让那个女人看上去很假,很虚伪才用它的。”这就是我解释。