德国:为电影保存记忆

在赶去位于德国电影博物馆地下的“军火库”(Arsenal)电影院之前,我对于小津安二郎1930年导演的默片《开心地走吧》并没有特别的感觉。在可容纳250余人的影院落座,乌里奇·格里格向观众介绍了一位女琴师,然后灯光暗去,因历久而斑驳的黑白影像在银幕上闪烁。琴师望向银幕,手指跃动,钢琴声随着故事响起……

其实默片本就应该是这样的,我却真的一时恍惚,不知身处哪一个时空。

对“军火库”电影院的老牌会员来说,我的激动一定是大惊小怪,但这并不丢人。对全世界最杰出艺术影院之一的“军火库”的敬意,是无论如何不算过分的。

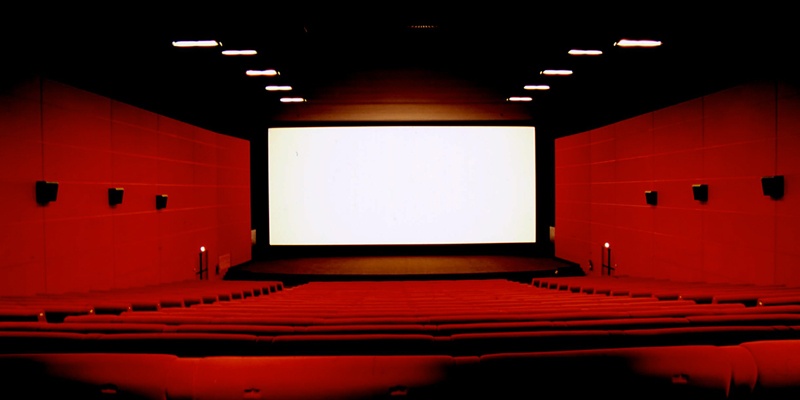

位于德国电影博物馆地下的“军火库”艺术院线

位于德国电影博物馆地下的“军火库”艺术院线左派批判,右派反对

艾丽卡和乌里奇·格里格夫妇是“军火库”影院的创办者和经营者。大学时期艾丽卡在伦敦学习历史与哲学,乌里奇在巴黎学习法国文学和电影史,虽然因专业造成视角的不同,但他们都是热情的电影爱好者。1960年代初,两人在德国柏林成立了一个电影协会,取名“军火库”,策划个性化的放映活动。“成立一个协会是最简单的办法,比成立一个有限责任公司或者基金会更简单,只要有7个以上的成员就可以无须任何费用注册。”艾丽卡说,“我们的宗旨就是传播电影文化,所以我们有很多的税收优惠政策。其实开始时很简单,一个地点、一块银幕、一架放映机就可以。”

最初他们向德国艺术科学院寻求合作,获得了放映场地。“我们没有任何经济来源和赞助,完全依靠票房,但需要支付的费用也不多,只是场地、放映机租金和相关的宣传材料。当时的节目表是用打字机打印,然后用手摇油印机印刷。到现在有了互联网,要容易多了。”艾丽卡说,“我们也曾遇到许多问题,但最重要的是开始,一旦开始了,其他问题就都好办。我们中很多人是兼职,只有两个专职工作人员,一个负责放映,一个是会计。在德国,保持经济上的谨慎是非常重要的,会有许多中间机构定期核算这种协会在经济上是否合法,它的收入情况如何,所以我们每一分收入都要非常清楚。”

“1960年代时德国还没有艺术电影院,我们是第一家这样做的,所以一开始就取得了很大成功。”协会发展的速度超出了他们的想象,场地和场次已经不能满足观众要求,所以他们决定自己成立一个影院。现在这家会员制的艺术影院有4226名会员,主要是学生、成年观众和电影院的资助者,半年会员资格的费用是100欧元。电影院每个月印刷两万份节目单在全柏林各处发放,会员从邮箱收到节目单。

虽然非常有名,但“军火库”的经营一直都很困难。最初是没钱,乌里奇是影评家,艾丽卡当制片人,电影院的办公场所,是他们自己家的卧室和走廊。

“但这并不算很糟,政治问题是最严重的,左派、右派都有问题。右派强烈反对我们,因为我们经常做反纳粹和民族主义的表态。他们厌恶我们,希望这个影院死掉。1960年代末,德国有一批左翼激进分子还声称‘军火库’是美国中央情报局的特工,要‘揭下我们的面具,露出我们的邪恶嘴脸’。我们当时放映了许多左派电影,而左派人士认为我们是在丑化他们。有半年时间,什么电影都没放,那时还专门开了一个‘批判会’,讨论我们犯的思想路线错误,我们觉得有些忍受不下去。“艾丽卡回忆道。

位于德国电影博物馆地下的“军火库”艺术院线

位于德国电影博物馆地下的“军火库”艺术院线1971年,“军火库”举办的“青年电影论坛”放映活动因为影响很大,与柏林国际电影节合并,“这时候反倒有些起色,虽然还是没有多少钱,但可以相对稳定地坚持”。

如今作为柏林电影节重要部分的论坛单元已经是第33届,他们保持了与电影节相对独立的工作方式。“军火库”影院常年进行主题展映,最近的节目是小津安二郎诞生百年世界巡回展的德国部分,和路易斯·布努埃尔回顾展。问及自认为的“最大成就”,乌里奇回答:“我们把克劳德·兰兹曼反映纳粹大屠杀的纪录片《浩劫》介绍到德国,还有就是我们启蒙了几代电影爱好者。”

一行一行读电影

“我们判断自己喜欢电影的标准数十年来是没有变化,从视觉上,电影艺术当然有着变化的美学标准,但我们认为更重要的是一种可交流性和研究价值,尤其是纪实性、政治性、实验性电影。我们不要那些国家宣传电影或某种‘主义’,而是能让人深思的作品。作为我们两个个人来讲,几十年来都是一样的人,对电影的理解也是。电影史的变化很大,比如说1968年以后欧洲电影相信幻想和乌托邦,觉得每个人都有非常宏大的目标,拍摄电影史诗的计划,现在这些已经成为过去。现在的人都是想娱乐,我们喜欢的电影虽然一直需要努力寻找,但在世界各个角落,也是经常能够找到的,还是会发现让我们非常激动的东西,有的电影能让人‘一行一行’慢慢地读,让人非常上瘾。这个时代很难动员人来看这样的电影,时代还是不一样了。”乌里奇谈到自己选择电影的标准时这么说。

乌里奇坚持说不觉得自己是理论家:“我不是专家,我有教授的头衔但不觉得自己是一个教授,尤其注意不让自己的背景造成画地为牢的效果。我想每次通过不同的经历、不同的新片扩展出去,逐步充实自己的观影经历。”格里格说自己现在每次选片时特别注意新的电影,完全没有概念性的东西,而最重要的是新。“不认识的,让我们好奇的……

《小城之春》海报

《小城之春》海报我们希望世界能越来越好,对国家文化建设也有使命感。“

格里格夫妇对中国电影也特别关注,他们从1980年代后期开始,看过了大约100多部中国大陆电影。在记者要求下他们选出了自己认为最好的作品:《小城之春》、《芙蓉镇》、《北京的风很大》、《找乐》、《蓝风筝》、《边走边唱》、《东宫西宫》、《妈妈》、《过年回家》、《巫山云雨》、《小武》、《流浪北京》、《人在江湖》。“中国独立电影最有意思的就是题材的广泛,经常闪现天才,勇气和坚持令我们感动。中国电影没有闭上眼睛忽视自己遇到的问题,而是用粗糙简单的手法表现这些问题,这是很好的,不需要任何的推荐和指点。现在的电影有些问题,形式上受西方的影响还是比较大,这有点危险。每个人都需要走自己的路,当然可能必须经过这个过程,才能最终找到自己的表达方式,这需要耐心。”乌里奇说。

艾丽卡认为与中国电影相比,德国电影不尽如人意:“在德国,问题是生活太好,不像中国的电影作者,人们似乎没有一种强烈的想要表达自己的愿望。像中国纪录片那种严肃性和对社会现实的关注,在德国已经不存在了。德国人总是太自我满足,不知道他人疾苦,比如他们的生活环境很安定,孩子从小到大接触的就是这种东西,根本不知道外面的世界。德国导演慢慢变得单一,没有厚度。即使德国导演要表现社会现实也是会用一种老套的模式,所以德国电影没人看。”

德国电影文化的骄傲

成立40年来的“军火库”影院是某种传奇,是德国电影文化的骄傲。“全世界最杰出的三家艺术影院是柏林的‘军火库’,纽约的现代艺术博物馆影院和巴黎的电影资料馆。”它们不仅提供创意和拷贝储存、组织电影主题展的世界巡演,而且无可置疑地成为推动电影文化和电影经济双重发展的典范。作为全世界最重要的展示电影精神的一个平台、德国艺术院线和电影教育的样板,“一个‘军火库’胜似10个电影高校,成就了柏林成为世界级的电影城,对我们今天电影艺术和社会含义的理解有长期影响。”德国一家媒体这样评价。许多在“军火库”放映过的电影都会在德国其他城市放映。它拥有独一无二的遍及全世界的专业联系网络,和许多欧洲电影节是伙伴合作关系。影片的发行成功也是对独立电影工作者的巨大支持。

上世纪60年代末70年代初,德国经历政治和文化冲击变革,许多针对城市青年的当代德国电影放映活动也层出不穷。它们的目的对应当时普通院线的庸常,在于“挖掘和保存有挑战和抱负的精彩电影作品,美学有所创新”。比如汉堡市AG艺术影院于1972年成立,目的是“发现新人新作,通过独立发行和系列放映活动实现自我救助和互相援助”。传统一轮院线从最开始就动用各种手段封锁艺术院线的发展。但是在许多德国城市里每年会有700万人访问艺术影院,形成了一个巩固的240家艺术影院体系,代表了新电影文化的样板:一个每月有固定放映主题节目、首映重播并蓄、发行节目手册、经常和酒馆连为一体的电影院。

1980年代末,电视文化的兴起和巨型媒体集团的垄断影响到许多传统院线和艺术院线的生存。艺术院线也用尽手段诸如首映、通宵放映、主题展、原版影片放映、纪录片短片系列、定期通讯、出版物、导演见面讨论会、与高等院校等机构的合作活动等,依然靠着想象力和创造力自信地面对竞争。

尽管如此,艺术影院的生存问题总是无法回避,柏林的许多艺术影院都已经先后关闭。去年“军火库”也经历了一次很大的危机,来自东德的柏林文化部长突然把柏林电影节论坛预算减了20%-15万欧元,“那时候我们真要关门了。”格里格夫妇发起了一个巨大的抗议活动,世界各地电影界的人都来声援,柏林市长收到了数千封抗议信以至需要一个专门的秘书来处理这些信件。在抗议活动发起声明上他们用了这样一句话:“Movies Have A Memory(电影有自己的记忆)。”在娱乐化的年代,如果没有艺术院线的坚持,电影的记忆恐怕会以更快的速度淡去。

“左岸”(Rivedroite),最早仅仅是一个地理上的区域而已,它指的是,塞纳河左岸圣日耳曼大街、蒙巴纳斯大街和圣米歇尔大街构成的,一个集中了咖啡馆、书店、画廊、美术馆、博物馆的文化圣地

“左岸”(Rivedroite),最早仅仅是一个地理上的区域而已,它指的是,塞纳河左岸圣日耳曼大街、蒙巴纳斯大街和圣米歇尔大街构成的,一个集中了咖啡馆、书店、画廊、美术馆、博物馆的文化圣地法国:左岸抵抗好莱坞

应当承认,虽然近来被美英媒体贬得一钱不值,但法国人在抵抗美国人方面是有些招数的。“文化例外”是法国人多年来与美国及世贸组织所推行的“商业全球化”竭力抗争中英勇悲壮地挥舞的一杆大旗。“艺术与实验影院”体制则是法国人在好莱坞大军压境的险情中进行挣扎的一项利器,也是了解“文化例外”的最佳切入点之一。

法国的艺术院线是一种世界上独一无二的艺术电影经营体制,一个名副其实的“法国例外”。它的缘起应追溯到上世纪50年代:那时,巴黎拉丁区一群充满理想的小电影院经理突发奇想,把那些专致于捍卫被人们称作“作者电影”、“实验电影”或“艺术电影”的高品位影片的影院经营者与其他同行加以区别,并给予支持。“艺术与实验电影”标志便缘此而生,并逐渐演变成一场推崇优秀电影的运动。

1955年,“法国艺术与实验影院协会”(AFCAE)由一些影院经理和影评人发起成立,并于1959年在当时文化部长马尔罗的支持下获得了官方地位。“艺术与实验影院”运动阵营从此不断壮大,从最初的5个成员影院发展至2002年的将近1200个会员,其中包括972个被定为“艺术与实验”等级的放映厅(占全法国影院总数的近四分之一)。法国也因此成为全世界艺术影院密度最高的国家。其经营业绩也不可忽视:2001年和2002年,法国全国影院的观众总数连续达到1.85亿人次;每年光顾艺术影院的观众总数达2000万人次,占法国总观众人数的16%;法国导演的处女作70%的票房在艺术影院实现。

法国的“艺术与实验影院”通常由独立从业者经营;他们大多对电影艺术抱一种坚定的理念和使命感,认为电影是一门需要保持多样性和独立精神的艺术,不能完全听凭商业院线及其后台财团以金钱和市场为惟一准则对人们的欣赏趣味进行“格式化”;他们不以盈利为首要追求,视推出传播高质量影片为从事本行业的乐趣;因而他们把经营的赌注押在观众的好奇心和发现新人才上,对商业院线的操作方式有意识地采取抵制。艺术影院的观众群体也颇具特色;他们并非受广告所左右的时髦影迷,而是真正的艺术爱好者;这类观众的年龄因具体影片的不同而有异,但通常以读《世界报》、《新观察》杂志和《电影手册》的知识分子或大学生居多;这些观众之所以看重艺术影院,95%是因为影片选目,而几乎根本不在乎影院设施的舒适程度。以电影艺术为共同志趣的群族的存在,形成了法国“艺术电影”的生存土壤,一种法国特有的以质量为宗旨的艺术院线系统便脱颖而出。

巴黎一隅的MK2艺术影院

巴黎一隅的MK2艺术影院巴黎市区内90多家影院中有41家艺术影院,大多集中在塞纳河左岸的拉丁区,以一两百座多厅组合式小影院居多。法国(恐怕也是全世界)最大的艺术院线是由制片商马丁·卡米茨(Matin Karmitz)创办的“MK2”,拥有58个影院,9500个座位。“MK2”刚于2月17日在法国文化部长和巴黎市长的主持下,为新落成的大型现代化艺术影院举行了剪彩。

这一紧挨法国国家图书馆新馆的“影城”建筑面积1.2万平方米,通体透明结构,共有14个放映厅,总计座位2750个;除放映厅外,还设有咖啡馆、酒吧、餐厅、音像商店、展览空间、供行人闲庭信步的宽敞“廊街”。这等规模和气派的艺术影院在法国尚属首家,因而开张伊始,媒体便广为报道,更引来大批影迷,争相先睹为快。

法国“艺术与实验影院”作为一种体制运作,具有两大特征。第一,它必须符合以政府法令形式规定的各种标准,并须按法定程序进行年度定级申请与核定。影院定级申请由国家电影业中心“艺术与实验影院”委员会审理并由国家电影业中心主任批准颁布。颁布的定级又细分为“探索、发现”、“文化遗产”、“年轻观众”等几个专业类别。法国政府曾于1991年10月颁布法令,对“艺术与实验影院”的定级标准及程序作出规定,要求放映片目中,必须包含具备以下特征的“艺术性”作品:

·拥有无可非议的质量、但未能获得其该有的上座率的影片;

·属于电影领域探索性或新发现型的影片;

·反映在法国鲜为人知的国家的影片;

·具有艺术或历史价值、特别是被列为“银幕经典”的重播影片;

·旨在革新电影艺术的短片。

此外,凡获得影评人和观众一致好评并为电影艺术带来公认的卓越贡献的新近影片以及具有特殊才华的业余作者影片也可被包括在其中。

MK2影院放映厅内部一窥

MK2影院放映厅内部一窥这些“艺术电影”的片目须由“艺术影片推荐评审会”推荐,该会由100名成员组成,其中包括影院业者、发行商、制片商、导演、电影节总监、政府代表、影评人以及文艺界知名人士。AFCAE则受法国国家电影中心的委托,负责主持评审会每月两次的推荐影片评审投票工作。

依照规定,推荐影片的放映比例,在人口少于3万的城市的“艺术影院”至少应达到35%,而人口在20万以上城市或年入座人次超过150万的影院则至少应占75%。除此之外,获得“艺术与实验影院”定级的机构还应承担电影艺术探索推广、青少年影迷审美趣味培养等社会文化使命。

法国“艺术与实验影院”体制的第二大特征是国家补贴机制。作为严格的定级标准的对等补偿,国家每年通过法国国家电影业中心向AFCAE提供约1200万欧元的补贴,用于资助艺术影院的影片宣传推广和影院场所整修改造。与受大型媒体制片集团或财团支持的“商业院线”不同,法国的艺术影院绝大多数都是靠经营影片放映为生的独立影院,不仅无法做商业片那样的广告,甚至难以对影院设施进行必要的现代化改造,专为艺术影院设立的选择性补贴无疑为它们的生存提供了救济与依托。

正是因为得益于这种充分体现国家文化政策意愿的“艺术院线”扶持政策,才使被世界各国电影爱好者看好的法国电影能够于美国好莱坞的强势攻击下受到保护,得以苟延残喘,并不时有所创新发展。显然,没有“艺术影院”,像特吕弗、戈达尔、夏布洛尔、奥松这样的法国导演也许根本得不到如今这么显赫的成就和名声,法国观众也许更无机会发现欣赏伍迪。艾伦这样的“好莱坞另类”。至于近年来大量亚洲和中国影片进入法国并赢得法国人青睐,则更是艺术影院的功劳。

当然,法国的艺术院线也正面临着愈来愈大的生存压力。上世纪八九十年代,法国“GAUMONT(戈蒙)”、“PATHE(巴岱)”、“UGC(影业总盟)”三大商业院线三足鼎立的格局形成之后,艺术院线更是处境危难。它们既要面对好莱坞商业片的巨大冲击,又要防备来自商业院线包括广告攻势、倾销性压价、封杀片源在内的种种竞争险招。数码电视、DVD等新技术导致的影片资源多元化又使影片票房收入在投资回收环节中的重要性降低,从而使艺术院线的存在必要性受到质疑。不过,可以预言的是,素以崇尚艺术和文化多元独立为自豪的法国人,不会轻易放弃艺术电影的理念。法国的“艺术与实验影院”在困境中挣扎着。法国的“文化例外”战将是一场比伊拉克战争更长、更艰难的持久战。

原文载于《南方周末》

作者:李宏宇 让居易