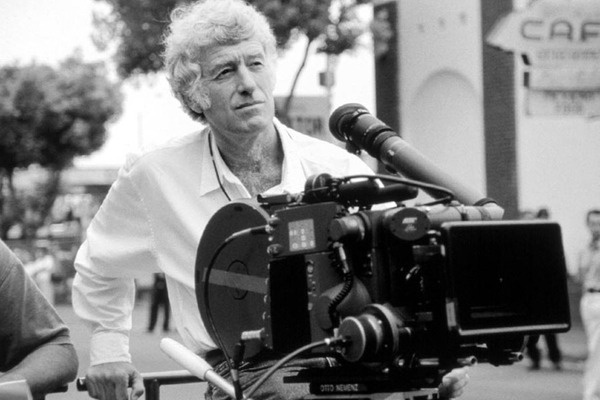

罗杰·迪金斯(Roger Deakins)从属于美国电影摄影师学会(ASC)以及英国电影摄影师学会(BSC)。获得奥斯卡金像奖获得最佳摄影提名11次。可谓是以为无冕之王。 他是当今最优秀、最勤奋的摄影师之一。他的作品非常丰富,还经常与科恩兄弟,山姆·门德斯等名导合作。

你在剧本里除了好的故事还会寻找什么呢?读剧本时你头脑里会浮现出图像吗?

罗杰·迪金斯:我第一次看剧本时关注的是这个剧本会对我有什么触动,而不是它是否跟故事相关。我在第一遍读剧本时不会思考它在视觉上会是怎么样的。影像是突然闯进心中的,我会把剧本当做一本书去读,看看它会让我产生什么样的感觉。为什么要拍这部片子,而不是拍别的片子呢?那还远远不够,如果这部剧本没有感动我,那它也不会感动别人,如果我自己都不想去电影院看这部片子,那更别提去拍了。还有,你要把生命中的三到五个月花在这部片子上,所以它必须对你具有某些意义。我并不只是为了工作而拍片,那太辛苦了。

因此,在读过剧本的情况下,你将如何为电影做准备?你在剧本上会写下什么样的指示?然后你将如何出发?

罗杰·迪金斯:我通常会把剧本分解为每一场,然后把分解完的戏跟拍摄进度表联系起来,当然,要跟导演先谈谈以摸清这部片子的外观,感觉,以及性质,那是首先要做的。接下来我会重新阅读剧本,把它分解开来,非常认真地研究那些主要的序列,主要的拍摄地点,思考怎样才能最好实现这些效果。就算剧本非常简单,我也还是会这么做,就像我上次跟山姆·门德斯拍的片子一样,那时候大部分场景是设置在郊区的房子里。从某方面来说,你拍的每部电影都是一种妥协,你无法把自己从书上看到的东西完完全全还原到现实中去,这样行不通。这更像是你有了一个攻击计划,再把它分解开来,看看在电影中最重要的到底是什么东西,到底是哪里需要花上最大的力气。我并不是说不会尽全力把它做好,但根据剧本而定,某些剧情或者某些故事来得更重要,所以你必须把自己的时间和精力集中在那上面。与导演讨论过后最重要的事情就是,因为你只有那些时间用来讨论剧本,你必须待在现场,观察现场,计划,或者是草图啊什么的,并且开始视觉工作,从一些比较具体的东西开始做起,你必须有一些用于开展工作的坚实基础。

罗杰·迪金斯

罗杰·迪金斯你会跟导演一起决定拍摄以及角度吗?还是你喜欢导演定好了再来找你?

罗杰·迪金斯:嗯,这要看情况。与乔尔和伊桑[科恩兄弟]拍片子时,有时他们会先一步画好整片的分镜,然后坐下来跟我一起讨论,有的时候,跟其他导演合作时,他们可能完全不会使用分镜。我跟山姆·门德斯一起拍片的时候,他的两部片子都没有画分镜[《锅盖头》(Jarhead,2005)和《革命之路》(Revolutionary Road,2008)都是]。也许某个场景他会画分镜,但是他会希望用比以前更自由的方式来拍片子。因此,特别是在《锅盖头》中,我们会研究拍摄地点,讨论为了创造一个特别的场景需要什么。然后我会跟我的团队以及灯光师具体讨论如何为那些情况布光。但就把剧本实际分解为镜头而言,直到演员在场我们才会这么做。

山姆·门德斯想要摄影机具有一种自发性。这部电影比较特殊,因为我们整部片子都是用手持拍摄的,大部分都是如此,一点儿排练都没有,我们就是这么干。嗯,这么干棒极了,我以前拍过许多纪录片,所以觉得并不成问题,反而很令人兴奋。这么一来,我们就不用先到达拍摄地,在拍摄之前不断排练。我可以带着摄像机到达现场就开始拍摄,这是一种令人兴奋的拍摄方式。不过在跟科恩兄弟拍摄时,情况则完全不一样,他们会从起初完全控制一切。这不是指你在现场的时候,不能提出异议或者是不同的编排,说我们这么做怎么样?他们对此持有相当开放的态度,我们经常会做出改变,但是他们会用非常具体的,准备得非常好的计划来开始拍摄,这实际上是一种更加传统的拍摄方式。

要是导演知道焦距和理解景深的概念,你会高兴么?

罗杰·迪金斯:我曾经与一些身经百战的导演共事过,他们并不理解焦距和景深是什么。另外的人则了解景深的概念,怎么把一些失焦的东西放在背景之中,或可以在什么样的情况下利用景深,所以知道与否其实没多大系。我并不觉得技术上的东西有那么重要。当然我自己必须尽可能技术纯熟,可我的行事方式就是不要让导演们干任何技术活,他们只要按照本能行事就好。他们的工作更多是关于场景,和演员们的表演。你必须知道这些事情,只不过,其中的诀窍就是别让技术问题来挡路。

我觉得对于导演而言最重要的就是如何处理脚本,人物,场景的步调,并知道在场景中什么是重要的,不管这是重要的特写场景或者不是。当然,摄影师可以在那个层面上有所帮助。对于摄影师来讲,最难合作的导演就是那些漫无目的的导演——他们不知道在场景中什么最重要,也不知道应该拍摄什么,所以他们会一天拍上十八个小时,结果却不知道注意力的重心到底在哪里。那会很难拍,因为所有东西,包括表演都会打上折扣,然后一天的工作也没有任何重点可言。

很多时候,导演会说,请你去看排练,然后给出镜头和编排的建议,我们再一起谈谈。导演和我接下来就会讨论如何把这个场景分解为镜头,然后我说好的,这大概要花上十到二十分钟,再然后我会和助理导演讨论我们要如何分解这些镜头,还有根据拍摄地点或者灯光的不同如何决定拍摄的顺序,以及拍摄这个场景最好的办法是什么。所以,实际上,这是我们拍戏时使用的一般方式。

有时候,导演心里也会有非常清楚的关于镜头以及镜头顺序的想法,因此你跟演员一起排练场景,并且以导演所选择的焦距来拍摄他们,然后再根据效果理想与否做出改变,然后再继续。我与马丁·斯科塞斯拍过的那部片子就差不多是这样,他没有做任何分镜,而是给了我一份剧本,上面有着他写的种种指示,然后每一个场景都被分解为单个镜头或者是几个镜头。我们会心怀这些镜头研究现场和拍摄地点,看它们能不能凑效,其实就这么简单。

像科恩兄弟这样经验丰富的导演拍过很多片,他们心中肯定清楚什么样的焦距可以给他们什么样的镜头,不管是广角还是中距离镜头。他们可能对焦距有一定的认识,他们做的不仅仅是告诉你焦距的数值是多少。

罗杰·迪金斯:我第一次与他们拍片的时候很有趣,因为他们之前一直与巴里·索南菲尔德合作,他们的整体感觉都是广角镜头。我从来不喜欢拍广角,所以我的广角大概只有27mm,而他们的则可能是18mm或者是16mm,在那个层次上他们的电影有了些微改变,因为我开始用稍长一点的镜头来拍摄。好吧,我并没有用像27mm那样的长镜头,只是比他们在《抚养亚利桑纳》(Raising Arizona,1987)上用的镜头长一点而已,比如说,如果我用100mm或者是135mm之类的长镜头,他们就会大笑说,真的,那才是长镜头,我都不知道我们以前有拍过那么长的。他们知道这些镜头能发挥什么作用并且对此不抱任何疑问,只是他们的眼睛看的比我的眼睛要广得多。

你今天的摄影机和摄影技术有什么看法?对胶片的长寿呢?

罗杰·迪金斯:有些日子,我觉得胶片只能再撑一阵子了。其他的日子,我想,好吧,算了,就这样吧。我们已经有很长一段时间都这样了。显然,高清已经大步迎头赶上。但说实话,我还没有见过以高清拍摄的电影,除了很久以前,一部叫做《庆典》(In Celebration,1975)的片子以外。我喜欢它的样子,对我而言它却不够真实。但或许是因为我是伴着胶片一直成长的,是个老古董[笑]。如果项目合适的话,我也乐意拍摄高清。我不认为胶片已经过时了。你必须在早上等待素材报告才能知道是否一切顺利——那是可怕的,我讨厌这样。我一直很讨厌它。我讨厌胶片所谓的神秘感。但在另一方面,胶片也迫使你专注于你在做的东西。

当我以前拍摄纪录片,我总是用胶片来拍,因为以前我们都是那么拍的。我曾去非洲拍摄三个月,带着所有胶卷,共有100卷16mm。然后我拍完片子,把胶卷都带回洗印室,并且期待明早有份不错的报告。不过,你能带的胶卷有限,得想清楚自己要拍什么。你不能只管埋头猛拍,因为拍摄的数量并不重要,重要的是拍下了什么时刻。特别是在故事片里,你寻找的就是某些精彩的时刻。你可能会说,我要拍特写,我想要用高清来表现,拍摄一个小时左右说不定就能捕捉到那个时刻了,说不定拍高清也不错。但是,甚至许多演员也对我这样说,胶片中存在所谓仪式。你装上送片盒,加载了400英尺或1000英尺的胶片,有了特定的时间量,每个人都在建立和做他们的工作。照明和化妆都要完全到位。你准备好拍摄,当摄像头架起,板子架起,这一切都会带来非常重要的时刻。现在,我们要创建这个场景,也许它是陈旧,传统的,但我觉得有东西在这一刻,在这片神奇的薄胶片上构建起来,我认为这很重要。所以这并不是胶片和HD图像质量之间的差异。这是你的工作方式上的差异。胶片能够创造出我认为很好的一种特别的工作方式。没有理由你用高清就做不到这一点,但从我听到的消息来看,还没人能够实现。

如果有一部预算为2500万美元的胶片要你用高清拍摄,你会怎么想?

罗杰·迪金斯:我会说,我认为你应该先检查下预算,因为我不认为这一定更便宜。如果是这样的话我宁可拍超16mm。你会得到更好的图像质量,也可以更快得到希望的图像质量。当然,还有其他的限制,但我想我会这么说。现在,我不认为我会想拍摄高清,除非它是一个特定的项目。如果他们说这部片子是高清,我不认为我会去拍。就是这样。我必须认真考虑,并问,高清是否适合这个项目?我会有什么感觉,会不会乐在其中之类的,但是现在,我真的不觉得我会想那么做。

你刚才提到数字中转片。它改变了你拍电影的方式吗?

罗杰·迪金斯:自打我成为摄影师起,数字中转片可以说是多年中图像制作领域迎来的最大贡献。这毫无疑问。我的使用体验通常是相当不错的。显然,在拍《越狱三王》时工作相当繁重,因为它属于第一批数字中转片,让我们花了很长时间。我们使用的系统就像一个电视胶片系统,花了十至十二个星期为原始底片调色,太可怕啦。不只是因为我们担心胶片,而是因为所花费的时间。但现在,基本上把负片扫描一次就能得到可操作的数字文件。你可以做不同的调色再做抉择,可以通过翻看不同版本的调色来思考想往哪个方向走。在《越狱三王》时我们还没法做到这个地步。多亏存储系统中的内存,这个方面的进步是很巨大的。

数字中转片已经很大改变了我的拍摄方式,但它也并非万能。有一个很彻底的误解。在一些情况下,通常是那些管钱的人以为可以在数字中转片解决一切问题。好吧,也许你可以在CGI与计算机图形中解决一切问题,但你在一条直线前进的数字中转片套间只能解决很多问题而非全部问题。如果没有办法控制光,光线变得不匹配时,数字中转片确实有助于平衡序列。你当然可以更好调整色彩和对比度,或抑制某些颜色。无论你可以在Photoshop还是用笔记本电脑,都可以在数字中转片套间做。这是一个非常重要的工具。

如果事先知道要拍的是数字中转片,你会如何改变拍摄方式?

罗杰·迪金斯:嗯,这不会改变我的拍摄方式,我可能会在拍摄某一场景时有所改变。比如我要拍某个人靠着窗口的特写,窗口旁边有一堵白墙,我用白墙上反射的柔光来为人物打光。这样摄影机就不必做什么大运动。这可能要花费我五到十分钟为从白墙上反射的柔光布置旗子。所以我常说,没关系,我可以稍后再用数字来修复,所以现在我不打算花时间来修复它。我们会继续拍摄,简单地说。显然也有比那更复杂的情况,但这是它的基础。我知道有些事可以在数字中转片套间修复,所以我只说稍后会去做。不过这就提出了摄影师参与数字中转片的整个问题。所以我觉得我必须在那里,因为我在现场做出那些决定。我必须一直看到最终产品出炉。 迪金斯作品《肖申克的救赎》

迪金斯作品《肖申克的救赎》 迪金斯作品《朗读者》

迪金斯作品《朗读者》

也有一些人认为,就算你的负片拍的很好也没有用,因为任何人都可以改变胶片的面貌——导演,制片人,摄影师,谁的数字中转片会是赢家?

罗杰·迪金斯:这是一个大问题。但它可以追溯到你与导演的基本关系。这要看胶片是否有用或者没用,如果没用的话,导演可能就会拍数字中转片。我听说过一种情况下,摄影师做了数字中转片,导演后来介入重新做了一遍。这是比较麻烦的。每部胶片我都做了数字中转片,我一直使用数字中转片套间,然后导演走进来,观看它,和大家讨论它,然后决定更改与否。如果是直接洗印室工作,你可能就会拍另外一部电影,他们则无计可施。他们会送给你一份样片,然后你就写下指示,并且把调色师叫来,他们会做另外一份片子出来,你不必呆在那儿。但是数字中转片时,你必须呆在套间里面。我今年最大的进步就是在康涅狄格与山姆[门德斯]拍摄《革命之路》时还需要为《神枪手之死》和《决战以拉谷》调色。所以,Ethan让我在康涅狄格的这个套间工作,这种便携式系统大致包含一个20英寸的屏幕,还有在好莱坞工作时的全套设备。所以在晚上和周末,我去这个套间进行数字调色。白天,调色师进行工作,而晚上,我会和调色师一起看片子并进行调整。

所以这是一个巨大的进步,他们可以带来便携式设备,这样我就可以在一个拍摄地点做两个项目。我会在康涅狄格做一个《以拉谷》的版本并将其发送到洛杉矶。这不是一个大问题,因为它是一个程序,原来的文件修改过后在互联网上即可完成。所以保罗[哈吉斯]会看一个版本的胶片,花几天自己做些改动。当我回来的时候,我们坐在一起,看着他做了什么和我做了什么,进行讨论,然后工作就完成了。如果我没有办法在拍摄地处理片子就麻烦了,因为你得在那里进行工作。你和导演得看到片子,如果你做的东西和用高清文件做的剪切版非常不同,要有时间跟导演解释。要是导演一遍又一遍的回看某个场景,那么就跟你最初的拍摄意图相左了。但现在他们已经习惯了,所以当你回头以自己希望的方式做调色时,你必须提醒导演你们的本意是什么。

你会不会以光化学方式拍摄别部电影?

罗杰·迪金斯:是的,当然,虽然我这么拍片已经是一阵子前的事情了。老实说,我很高兴《尘雾家园》(House of Sand and Fog,2003)是用光化学方式拍摄的。因为瓦迪姆导演是拍广告出身,他很喜欢加工图像,所以我对成品挺满意。当他在洗印室里看印刷时,他说,“我们能改变这儿的对比度么,或者我们能改变这个不......?”我说,不行,这是洗印室,是胶片而不是数字,所以我们可以改变颜色,或者密度,但基本上只能做到这些,我们不能每个每个镜头地去改变。有时这是一个优势。在过去,你能拍你想要的东西。只要习惯了,就不成问题。