当亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多拿出“平铺直叙”的《美错》时,人们才恍然发现,其实伊纳里多并不是多线程叙事的“作者”。毫无疑问,这是鼓吹电影“作者论”的法国新浪潮留下的后遗症。当然,在关于不幸和偶发事件三部曲(《爱情是狗娘》、《21克》、《通天塔》)中,伊纳里多自有不可替代的作用,但是我们更不应该忽视另一个真正的“文字作者”的重要性,他就是编剧吉勒莫·阿里加。

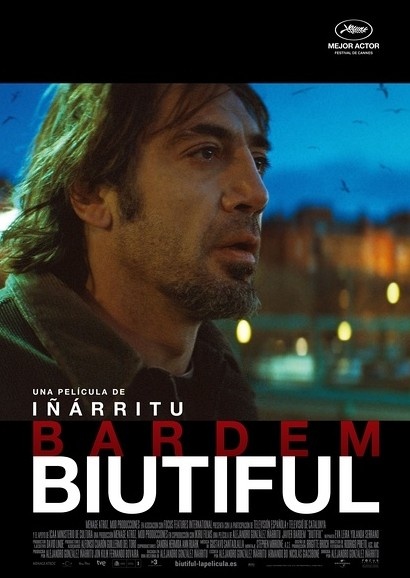

《美错》海报

《美错》海报病症与直觉

实际上非线性和多线程的故事——或者说文字并不少见。著名的《生命不能承受之轻》就是一个明证。米兰·昆德拉在谈到自己创作《不能承受的生命之轻》时说“我先把小说按照最一般的方式写好,接着我把它们打乱,然后按照我希望的样子重新排布。这样,一部新的小说就被二度创造出来了”。很多人也想当然地认为吉勒莫和昆德拉一样,是先把故事按照线性的结构写好,然后剪成一小段一小段来,重新整合在一起。可事情的真相并不如此。因为吉勒莫患有注意力缺陷障碍的病症,所以他没有办法一股脑地关注在一个故事上。在他写剧本的过程中,他会同时写上好几个故事,按照自己的想法切开、整合、排序。对于其他的编剧来说,这是一种只有天才才能掌握的工作方法,因为稍不留神就会在故事中留下遗憾、穿帮和漏洞。但是对于吉勒莫来说,这是一种再自然不过的写作方法。他说:“我在写一个故事,然后停下来,写另外一个,接着是再一个。这是一种本能,在这里停住,换个故事,再停住。”

恰恰是这种纷乱、复杂、甚至是让人大跌眼镜的创作方法成全了吉勒莫和他的剧本。在《21克》、《通天塔》和《艾斯卡达的三次葬礼》中,故事总是遮羞般地不愿意露出自己的全貌,一种欲说还羞、欲言又止的情趣在操纵着观众的观影审美。不自觉地,观众就被摆到了猎奇,甚至是“偷窥”的位置上。这种引人入胜的故事结构和叙事风格来自吉勒莫直觉,更来自他的重写。谈到直觉,吉勒莫表示说自己并不是一个理性的人,他不会按照编剧手册上的指导来写剧本,而是依靠“直觉”。如果一个桥段的长度超过了两页,如果一个角色的台词超过了两行,他就会对其进行改写,直到他自己满意为止。如果说,简单的一场戏,被吉勒莫写出了极简的风格的话,那么整部电影就在这些极简的情节中变得极为繁琐。可以说,没有什么商业电影的故事能比《通天塔》更为复杂。这不是一种考验智商的复杂,而是一种对观众“重塑”、“理解”故事能力的考验。

吉勒莫在写剧本的时候,从来不打草稿,也从来不列提纲。他的创作方法就是“涂抹”。那些令人惊叹的故事,在最开始都是从一张纸上的涂写开始的。如果要修改,他就会把剧本全部重写。吉勒莫说:“我就是在写草稿。我为《爱情是狗娘》写了34次草稿,《21克》75次。最少的是《通天塔》,只有十几稿。”吉勒莫每次重写,又都是从一张空白纸开始的。如果有人物和剧情的遗漏,他会觉得那些劳什子的东西不重要,丢了就丢了。这样的创作方式让吉勒莫的直觉变得越来越犀利,最终一切和故事无关的东西都被删去,留下的只是人物和情节本身。

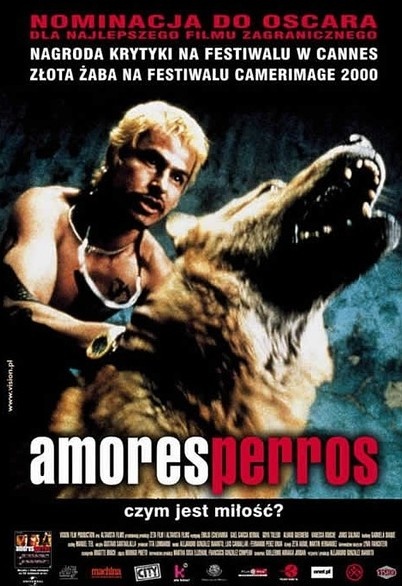

《爱情是狗娘》海报

《爱情是狗娘》海报

边界,边界,边界

无论故事发生在哪里,无论人物都多么复杂,吉勒莫·阿里加总是习惯于把故事安排在国境线附近,喜欢把自己的人物放置在“出界”的边缘;而且,在他的剧本中,任何一个故事从来都有自己独立的边界。在这些边界之上,是吉勒莫对自我身份的认同。

在他的编剧处女作《爱情是狗娘》里,他讲述了三个略有交集的故事,每一个故事都有自己的边界,都能独立成篇;在《通天塔》里,穿引其故事的是一户伊朗人家和一杆肇了事的猎枪,被串联起来的诸多家庭和种种枝节都在遵循着独立的逻辑、沿着看不见的边界发展;在“边界三部曲”的第一部《艾斯卡达的三次葬礼》中,美墨的边境则成为了故事的关键。可以看到,虽然故事复杂,但是每个独立的篇章都是边界明显的。这是吉勒莫剧本的一个最大的特色,也是他独步天下的秘密武器。相比较与其他多线程的影片,吉勒莫的剧本显然更为张弛有度,故事的边界成为了叙事结构的一种临界点。当这些边界被猛然间打破时,我们才得以看到故事的全貌,才知道在这之前吉勒莫为什么要编出这样或那样的故事。而诸如《两杆大烟枪》和《疯狂的赛车》这样的多线程影片,则显得做作和刻意。可能这样两部影片的剧本真的是在“手术台”上二度创作完成的。

“边界”的最后一层含义是吉勒莫对自我编剧身份的认同。因为他从来不相信无论什么电影,导演都是唯一的“作者”。而且吉勒莫对影片给出的“a film by…”这样的字幕也是颇有看法。署名权是对所有作家都非常重要的一个权力,对编剧来说,作者身份是独一无二的——尤其那种靠剧本确定艺术品质的电影,更是如此。所以他在和伊纳里多屡次讨论“作者问题”无果之后,便果断地结束了两者如梦如幻的合作。他说:“故事的主题和戏剧的冲突,在基因和美学上的父亲究竟是谁?到底是导演延续了编剧的工作,还是编剧在给导演服务?”吉勒莫此番言论并不是要完全抹杀导演在电影中的作用,而是要为自己的工作“正名”。他说:“我认为导演的作用是独一无二的,但是导演工作的重要性并不能成为抹杀编剧贡献的借口和理由。”

“作者论”虽然可以视为电影的“艺术独立宣言”,证明了电影有能力处理好近乎全部人类所涉及的高深命题,但同时也把电影拉回到了“古老”的文学批评的范畴:作者、主题和风格,并使之再次成为了美学理论的中心。如何才能在影片上真正的署名并成为作者?这是吉勒莫下一步工作的重心。

成为唯一的作者

1977年,19岁的吉勒莫·阿里加还居住在墨西哥城。有一天,他家边上发生了一起火灾,大火烧掉了一整栋房子。有人告诉吉勒莫房子里有人没有逃出来。虽然当地新闻在晚上播报的时候明确表示没有人员伤亡,但是那场大火和烧死人这两件事还是在年轻的吉勒莫的心里留下了深刻的烙印。整整30年之后,吉勒莫以这场大火为原型,将其渲染成了一场因有预谋的“谋杀”而引发的爆炸,并且以此为中心撰写了一部名为《燃烧的平原》的剧本。为了能将署名权牢牢地掌握在自己的手中,吉勒莫选择了离开打字机,以编导的身份走进了片场。

戛纳最佳剧本奖获得者的金字招牌给了吉勒莫带来了查理兹·塞隆领衔的演员班底,而且制片方也慷慨地同意由他来执导这部电影。虽然在电影圈混迹多年,但是对于执导电影,吉勒莫还是一个门外汉。他说:“虽然我会写剧本,但是对于镜头和剪辑,我还是不太懂。不过看到那些想执导我的剧本的导演,我又不放心。他们对剧本的理解不可能比我更深刻,他们对故事和人物不可能比我更了然于胸。所以我也就挽起袖子自己上阵了。”这部同样是多线程叙事的影片《燃烧的平原》非但没有处女作的羞涩与稚嫩,反而成熟与稳重得厉害。尤其是影片结尾的那一段跨越了时间、空间和边界的蒙太奇,如同神来之笔一般令人心生向往和赞叹。

和大多数作者一样,吉勒莫从来不改编别人的小说为剧本,他要么原创剧本,要么改编自己的小说为剧本。因为在他曾经明确表示说自己不会改写别人的小说也不会改写别人的构思。对他来说搞好自己的原创就已经足够完美了,再去修改别人的故事,只是画蛇添足。1999年,吉勒莫出版了自己的最后一本小说,《夜的水牛》。小说讲述了一个年轻人被自己的两个好朋友背叛的故事。毫无疑问,这本小说和吉勒莫的剧本一样,有着极为复杂的多线程的叙事结构。在伊纳里多合作的间隙,吉勒莫把《夜的水牛》改编成了剧本,交给了约安·赫尔南德兹·阿尔达纳拍摄。

目前,吉勒莫正在参与拍摄《里约,我爱你》,这是“城市,我爱你”系列中的一部新作品。而且他正在着手创作《老虎》的电影剧本。据了解,这部电影依旧使用了让吉勒莫名声大噪的多线程结构。但是《燃烧的平原》并没有获得意料中的喝彩,也没有当初《21克》与《通天塔》的惊艳,不知道吉勒莫的多线程还能让他走多远,也不知道这种“非主流的叙事手段”是不是已经让现代观众“审美疲劳”。可能,他和与之交恶的伊纳里多一样,需要一部“平铺直叙”的淡定的影片来再次证明自己扑捉生活、重现生活和讲述生活的编剧能力。