DS:Designingsound(国外网站)

HC:Harry Cohen

DS:这场戏极为微妙,有很多安静的音色,同时气氛又非常紧张,不知实现起来难度大吗?

HC:技术上说,最困难的是同期对白中大量来自发电机的轰鸣。很幸运的是,Izotope RX2有去轰鸣插件,可以通过它来设置欧洲的特定频率。(原来Ulano也搞不定发电车啊)。那是不得不首先做的事情,所有声音必须经过此道工序,你不必把所有的噪音都弄掉,否则会把对白中的一些音色也去除。

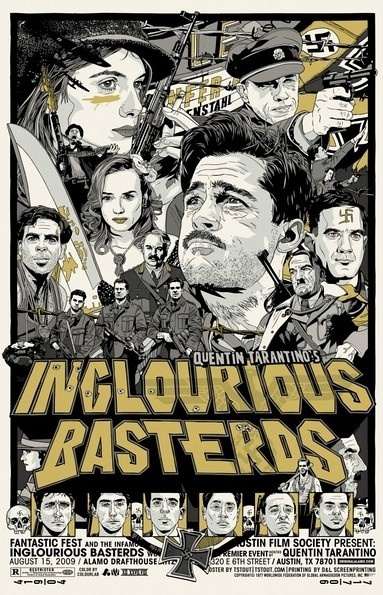

《无耻混蛋》海报

《无耻混蛋》海报然后,我们开始添加一些背景的风声和一些空气声来尽可能的掩盖,之后,大量极有细节的拟音。我们设法建立所谓的超现实,尤其是在大量昆汀的影片中。因此,随着这场戏的发展,我们开始将背景质感的音色做淡出,并将焦点转移到对白来。我们必须将这场戏的空气抽走一些,这样就能让你们更靠近角色。

实际上这个过程也是Christoph Waltz(兰达少校)通过他的表演,眼神等等来体现出的他从一个装模作样的二流侦探逐渐变为充满威胁的纳粹犹太猎人的变化。这场戏非常棒,它建立出了影片的基调,并且在刚开始就把你抓住,很厉害!

你知道,昆汀的剪辑Sally Menke,很不幸刚刚过世,他们对于细微的小细节极为关注,钢笔的声音,从公文包取出东西,以及抚平纸张的声音,我们为这场戏里的每个小声音绞尽脑汁。

DS:恩,你对于所有那些动作和拟音的强调都体现出来了。那么当你通过声音体现出了微观境界,你觉得这对于对白和画面有怎样的关联?这对于整场戏其余的部分产生什么影响?

HC:我的同谋,至少我这么称呼他,Wylie Stateman,主要处理这些内容,他的确精于此道。他知道何时将话筒距离声源的位置摆放于远到你一般所想到的距离,以获取和影片相匹配的距离感,他也知道何时把距离凑得极近来获取细节。烟草燃烧的灰烬,墨水瓶盖,纳粹军服的皮革挤压,木椅的吱嘎声,瓶中牛奶的晃动,所有这些都具有微观的细节。而剧情的发展则会决定我们何时改变这些细节之间的平衡,在整场戏的气氛中以一种缓慢的变化进行(very slow coiling of the change)。

最初,场景中并没有安排有牛,但我们在背景里放了牛的声音,因为这是个养牛场。昆汀很喜欢,于是就加上了视觉特效的牛,而这场戏结束时听到的最后一声牛叫,是昆汀。他说,“不行,我想要这样的叫声”,他来了一声,就是那样的一声,“好,我们就用它了。”

DS:[笑]我很喜欢。继续你刚才谈到的,随着剧情进行,重心移向演员,你提到这些空气声以及背景中的其他音效,我注意到有一个位置,就是Christoph靠近Denis Menochet(法国人)并要求他把那些女孩交出来,有一个很明显的轰鸣声,听起来相当明显。

HC:是的,当时那么做是有意为之的,之所以会听得那么明显是因为我们对那一段对白所做的处理,可能需要更多一点的掩盖,但如果能够以一种戏剧效果的方式进行,自然会很好。但当时主要还是从声音质量方面考虑的。

DS:所以这还算是不赖的坏事?

HC:是啊,我记不起混录时候所做的每个决定的细节。这部影片混录时间相对比较紧张。由于我们是和昆汀继续的合作,我们会尽量做到,我不能说我们知道他要什么,但我们会尽量了解他想要或不想要的。我们会把声音尽量提前都修缮好,再强调一次,Sally发挥极大的作用。我们总是会在昆汀来确认之前先和Sally做好功课。她相当的有预见性。

我记得终混时间甚至不到两周,记不清楚,但不会差多少。然后他们带去嘎纳,回来后,我们大概花了四天多的时间做修改,基本定稿。这种方式他比较习惯,因为他喜欢一直改来该去,另外还有一些关于另添加的音乐的讨论,所以如果他不必花大量的时间一点一点的告诉我们他对于声音的要求,可能他就会更开心些。

我记得在Grindhouse时,我们“最最后”大概只花了他五六天的时间,但是,再强调一次,是因为Sally在。我们通过足够数量的电影来逐渐的让他对我们有更多的信任。而且我们也会在更早的时候,给他更多的声音素材,用于Avid上面。我们第一次和他合作的时候,我们会要一条Avid的声轨,包含所有的声音,这对我们了解他的想法非常有帮助,之后我们也需要努力在情绪上做到和他在Avid的声轨上做出的类似的效果,否则他会想直接用Avid的声音。

最终,我们达到这样的境界,类似于Kill Bill里的动画场景,我们拿回Avid的声轨,上面除了我们给他的,别的什么都没有了。“Ok了,我们开始摸透了。”

这也让我想起Inglourious Basterds里的枪战戏,当我们拿到Avid的声轨时,还有同期的声音,同期里的枪声是没法用的,都是数字失真以及干瘪的啪啪声,不好听,但是那些动作所具有的那种脏脏的,粗糙的真实质感,也在同期里面。我预料他们可能会习惯于听到这些声音,于是我拿下这轨,剪掉枪声,然后做一个干净的同期的动作效果的声轨。不是完全干净的,但把所有那些特别不舒服的部分去除了。之后,我找来音效混录师Tony Lamberti,一起把整场戏的音效搞定,我说:“这还有一轨,我希望你能先把这轨备着,直到我告诉你我觉得我们需要它的时候。

之后,很自然的,当我们看这场戏的时候,昆汀和Sally说道:“这相当好,但好像少了些什么。”我对Tony说,“你还记得那轨?现在可以把它打开了。”这就是他们想要的。他们已经习惯于听到那些内容了,正是他们的终极调料。我明白这个道理是因为我记得在Kill Bill时,Crazy88(一个帮派)在酒吧四处跑动的声音。我在所有单收的声轨和其它相关的素材中进行整理,做了一条拟音的备用轨,和拟音的内容一致,只是全部用的是同期的素材。我们用这个来调味,并且也成为终极调料。像他这样的导演,已经对于同期的质感非常熟悉,并且会对于Avid里所听到的声音感到习惯。

《无耻混蛋》剧照

《无耻混蛋》剧照DS:根据我所了解的他的传闻,这也是意料之中。第一场戏开头,当Menochet(法国人)砍木头时,非常有节奏感,之后的一个暂停,好象是给纳粹汽车的出现留出空间,然后音乐起,而汽车的音调好像和音乐的第一个和弦融为一体,这种处理是不是颇费苦心?

HC:从我们的角度看,昆汀最酷的就是95%的音乐他都选自他自己的音乐库,并且将这些剪进Avid。我猜测可能有几场戏他是依据音乐来剪的,所以配合的非常合适。因此,当我们拿到的段落里包括了音乐,大部分情况下,这些音乐就不会动了。

这样的话,我们就可以依据最终的音乐来工作,调整音效轨里一些元素的音调,从而与音乐一致,或者不协调,如果这正是我们想要的效果的话。这就是我们对于类似火车汽笛以及汽车引擎这类元素所做的处理。

DS:那段音乐是贝多芬的致爱丽丝的“通心粉西部片”版本,相当的荒诞和疯狂。

HC:是,我不确定它的出处,但临时声轨里就是这样的音乐,而到最终版本依然是它,对于我们来时,真的是很大的好处,大部分时候,临时声轨里由音乐剪辑摆放的临时的音乐,只是用来标明导演希望这里的音乐起什么作用,情绪上或是质感上的。有些时候,当作曲接手后,他们会选择完全不同的方向,有时他们那样做是正确的。在任何情况下,这都意味着,有些时候,我在混录棚拿出一场精心设计的声音段落,音色饱满厚重丰富,依据的是之前的临时音乐,但,作曲却决定采用飘渺虚幻的表达方式,如此,我的东西就彻底错了,并且不得不在最后的时刻重新处理。但在昆汀的电影里很难发生这样的事。

《无耻混蛋》剧照

《无耻混蛋》剧照DS:那么开场音乐的曲调是否影响你对那场戏的设定?

HC:它会同时产生有意识的和潜意识的影响。当你看电影时,你们会体验到其中情感的共鸣,我们也会像观众一样,情绪上受到音乐的影响,它会影响你做的每一个选择,甚至会影响你对于外出录资料的选择,尤其是这部影片,因为我们知道这个就是最终的音乐。我相信一定有其他导演也是这样,但我想不起来我们合作的导演中还有其他想昆汀这样的了。

DS:我主要做电视和纪录片节目,很少会有像你们和昆汀的方式,不过,我倒是会有作曲就在隔壁房间这样的好事。

HC:很棒啊,这样你就可以给他一份对白。

DS:是。

HC:我们尽可能的在电影里这样做,可以有效的减少分歧,作曲所面临的问题和我们其实一样,他们做出一些,然后和导演切磋,然后修改。这样的电影我参与的越多,我就会看到越多的每一个部门都会把问题拖到最后的情况,视效在最后一分钟交出来,音乐在最后一分钟做最终调整,最后一分钟的ADR,画面经常在最后一天还在剪辑。所以我们习惯于的那种一切都确定后我们才能工作的日子已经不在了。

我们对于影片各个元素的最终形态的定位越准确,我们就会越轻松。我们会去建立一个明确如何到达那样的目标的方式。这对于这些大制作的电影来说,尤为重要。上映时间是雷打不动的,视效一定是迟到的,片方的各种压力,因此,这其实意味着,不论我们为一部电影工作多久,或是我们还剩多少交货时间,最终一定会有一次大爆发。我想你那也是一样的。

DS:是啊,我现在这个项目就已经落后于日程了。

HC:一旦你接下这个工作,你就已经落后日程了。绿灯侠里,我帮忙做一些怪物的音效,那个活就是在最后时刻砸给我们的。和之前所作的声音品质毫无关系,有人已经为此工作了一个月,而且活很不错。但项目转到Soundelux,他们决定重做所有的声音。我在这部电影里的第一个工作日,竟然是效果预混的第一天,我已经远远落后那个扯淡的日程了。这样的事越来越多了。

DS:我觉的这种情况近期不会消失,而且可能会变成一种常态。

HC:技术越是进步,这种情况就会越甚,等到有一天,我们可以直接把终混发送到电影院,用数字方式避开拷贝制作,我们就得工作到上映前的瞬间。你可以从电影制作者的角度看:干嘛不?能够把片子做得更好,为什么不这么干?

DS:我们回到影片开头这场戏。除了环境声,我们谈到使用背景里的一些声音来掩盖同期的噪音。不过,那些牛和公鸡的声音会时不时的出现,主要是为了掩盖噪音还是有更多目的?我觉得像是在强调某些特定的瞬间。

HC:是的,与其说是故事,不妨说是节奏。你可以有一轨鸟,但是只能在特定的位置上安排鸟叫。开场中,背景是Ann Acibelli做的,而具体那些点则是昆汀在的时候我们一起来做调整的。“把那个剪掉,把这个拿过来,那个不错。”你能体会到的,如果把牛叫声放在错误的地方你可能会把一个你原本不希望搞笑的地方很搞笑,如果位置对了,就可以加强对白之间暂停的效果。

DS:Christoph拿出那个巨型烟斗的时候,那个牛叫太厉害了。

HC:[笑]是,这个就是节奏感,这场戏的节奏,对白的节奏。

DS:能否谈一下对于地板上和地板下的空间的处理?

HC:我们希望有很大的区别,在地板下有一种地下的感觉。有一种洞穴的音色,并加入更多主观感觉的音色,偏向恐怖感觉的,处理的很轻。并不大,足够让我们感到贴近地面,在房子的下面。这很酷,因为直到那个点,我们才知道房子下是真的有人。

《无耻混蛋》香港版海报

《无耻混蛋》香港版海报DS:这场戏的节奏自我控制的非常棒。

HC:要归功于剪辑和对白。我第一次看粗剪是在柏林,为影片的片中片Nation's Pride做声音。我们来到柏林为那段影片做声音,这样,昆汀就可以在影片拍摄中放映这个片子。我们在那的时候,Sally为我们放映了影片的开头,基本已经是90%的完成度了,节奏感和诡异气氛都有了。演员的表演很棒,以至于我们还没有做任何事情之前,就已经极富感染力。在看一个段落的时候,能够仅凭看这个段落你就已经很清楚具体应该怎么做了,这个特别爽。这就是那场戏给我的感觉,没有太多的四下搜索,它已经告诉你了,也让你知道需要做什么。

DS:随后进入高潮,有枪,音乐,Melanie Laurent(Shosanna)逃跑。

HC:枪[笑],那就说说枪。

DS:请讲:

HC:我保证,我每一部电影都会做新的枪。一开始我就想:”我们这次又得做新枪?我们的枪够多的了。”你知道,在Soundelux,我们会外出录制枪声大概每年至少45次(一周录一次!或者是4-5次?),而且,每一部新的电影,它有各自的质感和情绪,我又觉得我们还是需要再从头录一些新的枪声。

这部影片是“通心粉西部片”类型的,我也知道昆汀在某种程度上也受到The Dirt Dozen的影响。所以我也找来那部电影并听了,音效不是太好,但我觉得我应该录制一些真正模拟的枪声。枪声从最早年的到如今,已经有很长的历史。你们可以用nagra的超高转速来得到那种非常有力度的结实的模拟声,而我们现在也有更多的细节,更高的清晰度,更宽阔的频响和动态,枪声变得越来越真实,从某种角度来讲。这部影片里,我想对那些老电影中的模拟时代的角色作一次致敬。

在Nation's Pride中的声轨也是一样。如果你看到那个片中片的话,会听到30年代末40年代初的枪声,不过大部分都是使用经过处理的同期声,或是一些枪声的资料作了复古的处理,然后再添加一些本底噪声,使其更为接近那种质感。技术上说,这是影片最难的部分:创造一种适用于我们的具有复古效果的工艺流程。在混录的时候,我记得我有五套不同的流程,一套用于对白,一套用于背景,效果,诸如此类。这些都是在柏林完成的,相当的大胆和冒险。

由于我们不是非常确定,我们开发了两种方式来实现Nation's Pride的复古的声音质感。一种就是我开发的多种工艺流程,我记得我甚至于在较早时的Editor's Guild杂志的一篇访谈中把流程中的每个细节都描述过。另外,我们还找来老式的Magnavox金属号角扬声器,这个是Wylie带来的,并把它带到柏林。在我们完成了那段影片的混录后,我们看着那儿的工程师,说,“现在我们想用这个来放声”,他们以为我们脑子坏了[笑]。但还是照做了,他们必须把面板拆下来,因为录音棚里设备基本都是安装好就不会动的。我们不得不重新连接设备,安排走线。然后我们把所有声音用Maganvox的号角播放了一次,这个号角现在还在我的办公室。声音很酷,但严格说来,我们觉得那声音可能更古老了十年,可能像30年代早期而不是30年代末40年代初,还是有所差别。

DS:我记得你所说的这些枪声里面,最紧张的一次是当Christoph拿枪指着Melanie,但没有开枪,但我们好像还是听到一个类似枪声的效果,是音效部分的还是音乐里的?

HC:我不太记得,可能他用嘴巴发出了点声音,但还是没有开枪,尽管它可以开枪。

DS:对,但好像有一个比较明显的声音暗示出把音乐切掉的枪声。

HC:可能是音乐,或者是我们加上的某个戏剧效果的音效。老实说,我不记得这个地方怎么处理了,抱歉。

DS:电影到现在已经有两年了,你对细节的记忆已经让我非常震惊了。

HC:这期间我已经经历了七到八部电影,在工作的时候,一切都很新鲜,但在完成后的几个星期,就会逐渐走远了。所以我记不得混录的所有细节。你所从事的纪录片是否也需要亲自负责混录?

DS:是啊,我自己混,我什么都干,事无巨细。

HC:那很好,我很认同。因为有些剪辑师并不太愿意到混录棚来听他们编辑的声音的实际效果,从而明白哪些有效而哪些无效。这对于声音设计师和剪辑师来说是很重要的一课。我们尽量想做到让混录成为一个加法的过程,而不是在做减法。

我们前阵子发现,如果我们把太多的东西给混录师,而且有越来越多的趋势,这样会使得混录师不得不去想办法去掉很多声音,来达到必要的清晰度,并维持声音的焦点。所以我们更愿意用那些我们焦点上的素材,并在混录时添加素材来作强调,这样的做法会更为明智。

我已经看到太多的混录,尤其是日程很短的,声音剪辑师会把所有的东西都码上去,交到混录棚。而到了混录棚,根本没有足够的时间去分类挑选,结果就是我们听到有大量非常精彩的音效组成的混和,但实际上都听不清楚,这很可惜啊。

DS:所以这部影片的混录你在?

HC:是,全部过程我一直在,来帮着处理数以亿计的决定,同时也是音效混录师的左右手,不给他添乱也不添堵,只是让他了解,“这轨声音是想用于这个效果的”,“你想找的声音在这儿”,或是“我给了你这个,但你可能不需要”,诸如此类,这样至少可以对音效混录的产生作用,其效果是,我最初听到的就是代表了我原始意图的声音。有些时候,剪辑师去掉一些声音,但在混录的时候,这些声音又回来了,看起来好象是混录师在重新创造那些声音。我觉得这不算是有意识的重新创造,对于混录师,在听这些声轨时,他还是需要一轨一轨的来做比较,才能作决定的对吧?

你推起一个推子,播放,“好,这个我喜欢”,再推另一个“我不太确定这个声音”,你在进程中做出决定,因为你有太多的决定需要做,所以如果我在的话,至少可以说:“把这个留着,可以和其它的音色配合,我们可以等会再回到这里做决定。”这样,这个声音在开始的时候代表了我希望它所发挥的作用,以此为起点,我们再做进一步的调整。

《无耻混蛋》剧照

《无耻混蛋》剧照DS:那么,这场戏的结尾,环境声又一次变得比较明显,我们听到蝉鸣和虫叫,和这场开头类似,你是否就是这样设计的呢?

HC:这样的调整一般都和混录师的处理有关,我们不会对这些元素的提升或衰减做处理,而只是把这些素材准备好,可以随时备用。我记得这部影片,如果没记错的话应该是Mike Minkler预混了背景声。我不记得混录是不是也是他,由于他做的预混,所以对于素材是很熟悉和了解的。如果混录师预混了素材,那么他对于那些资料拥有一定的控制权。Mike Minkler对于这些声音有很高的发言权,他会给我一些备注,我会很严肃的对待,并仔细琢磨他的这些备注的含义。

这通常会产生很积极的效果。他会从动量的角度来考虑问题,比如最后一场,电影院着火。他会过来对我说,“我想我们需要一个很长的音调渐高的人声一直延续到高潮。”这是我从来没有想到的,但当我找到并把声音放上去,效果确实很好,就好象是背景人群中的尖叫。而这个逐渐提高的音调,就如同合唱的效果,帮助整场戏建立出戏剧张力。

所以,是他说,“我们把最后的背景声推上去。”对此他非常熟悉,可能他有一套明确的概念来对场景中的这一部分采取处理。

DS:开场部分你有什么特别觉得自豪的部分?我知道对于Nation's Pride的处理是一个很高难度的挑战,不过这场戏里,有什么内容能让你说,“我非常高兴能以这样的方式呈现。”

HC:所有,真的,就我而言,自然非常热爱电影里所有的枪声[笑]。我们能够有效的帮助这场戏逐渐的展开,从一开始一点一点的自然过渡到惊悚的感觉,其中很难挑出某个点让你意识到明显的从装傻充愣到真正的威胁的转变,所有的努力都是为了实现整体的效果。

DS:整场戏效果完美,无论对白,视觉,剪辑,音效,当然很大的原因还在于昆汀,但这也是所有工作人员共同努力的结果,最终呈现的效果非常的好。

HC:我同意,而且,其实很有趣,当我们做这部片时,他们知道这次很不同寻常,并不那么确定会有观众,导演得去依靠自己的感觉。很多电影,会做试映和评测,然后根据观众反映再做修改。昆汀只做他想做的,而他的观众或者有,又或者没有。但这种方式是他自己的意愿,而非由评委来决定的。

DS:感谢你花宝贵时间接受我的采访。

HC:很高兴,感谢你和我谈论电影。