余力为,1966年出生于香港,1992年入比利时INSAS学院学电影摄影,1994年毕业。1996年拍摄了纪录短片《美丽的魂魄》。1997年开始与贾樟柯合作,作为他的摄影师,在后面的五年里,拍摄了《小武》(1997)、《站台》(2000)、《任逍遥》(2002)。他自己导演的首部剧情长片《天上人间》入选1999年戛纳电影节竞赛单元;第二部剧情长片《明日天涯》入选2003年戛纳电影节“一种注目”单元。作为摄影师,他还与许鞍华合作了《千言万语》(1998),在王家卫的《花样年华》(2000)中,也承担了一部分摄影工作。

问:你去比利时学电影之前在香港做什么?

余:我是比较晚上学吧,等于是25岁。那之前我一直在广告里头工作,做媒体策划,干了大概三年。完全是商业性的东西,跟影像没关系。

问:那怎么会想起去学电影?

余:有很多原因吧。一是对打工的生活已经没有兴趣了,还有一些个人的问题,想改变一下生活,于是就准备去那个国家念书。那个时候我手上有两万块钱,我的想法就是拿着那笔钱,要是上不了学呢就在欧洲待一段时间,玩一玩。所以买了一个单程机票,就去了,考学。那个学校是国立的学校,挺开放的,它有一个定额,就大约50%是比利时的学生,其他都是国外的,像我考的时候就有一些东欧国家、南美国家的同学,不过很奇怪,亚洲的一个都没有。

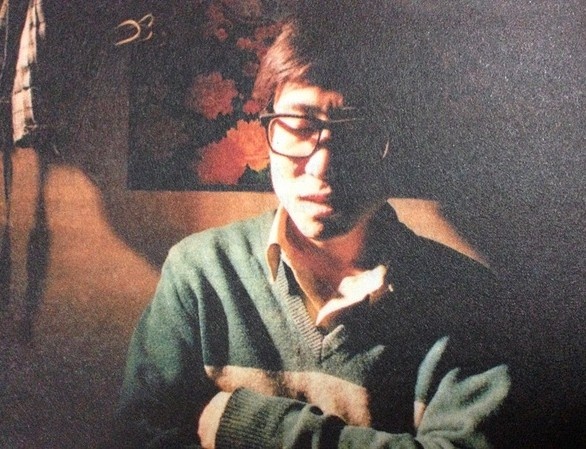

余力为

余力为我那个时候报的是摄影,因为我从前对拍图片非常感兴趣。我也不想念导演,我觉得电影是个技术含量比较高的东西,把握一门技术,比较实用一点儿吧。导演那个东西还是太虚了。

问:你在香港的时候接触电影多吗?

余:多。我从小就爱看电影,什么都看,什么都爱看。我从前家里头是农场,住的地方是比较远离城里的,在香港的最北边,跟中国深圳很近。每次能进城就看电影,坐火车一个小时,还不是电气化的火车,是那种老的特别慢的柴油火车,现在也没有了。到城里,等于就是文化生活吧,除了看电影,也听音乐呀,买唱片呀。那个时候香港比较流行英国那些摇滚乐队,一部分年轻人喜欢这种比较前卫的东西。电影我从前是什么都看,像《星球大战》,也很喜欢;后来到一些地方,像法国文化处去看一些艺术片,戈达尔啊,布莱松啊,感到电影的可能性实在很多,跟一般的商业片很不一样,就对那个东西特别感兴趣。所以为什么选择欧洲,还是因为他们的电影背景,传统的底子比较厚。

问:那你在比利时都学了什么课程,你觉得那一段的教育给了你什么东西?

余:比利时这个国家不是特别富,那个学校的技术条件也比较差,我们学习的,包括拍的都是16毫米的东西,还是小机器,上链的那种,一个镜头最多是20秒或是30秒。那时候反而是一些非技术的东西对我影响比较深。比利时是一个纪录片传统很重的国家,那个学校也有一个传统吧,就是很注重纪录片的训练。比如我们入学的第一个月他们就不停给我们放纪录片,主题大概意思是“现实就是一种观点”。他们也注重纪录片的创作性,认为纪录片的训练是一个最基础的东西,包括你对事情的判断方法,还有在现场的反应和组织能力,要是你没有纪录片的训练,那根本就别想去拍剧情片。

那个东西对我影响挺大的。因为从前在香港的时候,纪录片是什么我真不知道,对我来说就是新闻片。整整一个月,看了很多很有创造力的纪录片,都是欧洲啊,美洲啊那些很重要的作品,就觉得纪录片原来可以这样。其实纪录片跟剧情片的分界是很模糊的,很多纪录片也借用了剧情片的手法,剧情片里头也有很多纪录性的东西。它们是互补的一种电影方法。

欧洲那些训练我觉得挺好的,跟我想像学电影的方法不一样。我以为一开始肯定是在棚里啊,弄灯啊那些东西,但是他们第一年就是,你们跑出去吧,拍。这对我的冲击力挺大的。我觉得技术是一个基本的东西,你没有技术不行,可是观念还是很重要。他们是比较社会性,比较左派的取向,不说荷里活电影了,就说卡拉克斯拍了《新桥之恋》,那老师就批判说,怎么能用那么多钱去拍一个贫穷的世界?这些对我以后影响都很大。

还有一个对我观影比较重要。他们有一个皇家电影资料馆,那里应该说是世界上惟一一个每天都有放默片的地方,每天两场,每天都有音乐伴奏,我在那个地方看了很多老片子。

问:那你上学的时候做了点儿什么东西吗?

《小武》剧照

《小武》剧照余:三年里头就拍了两个,也是学校的作业。真正完成的就是九三年夏天放暑假回来,到北京用超8拍的一个短片。我拍了一个在大棚里唱戏的人,就是在城郊边界那种大棚,像吴文光那种东西。那个人从前学晋剧的,男扮女装在舞台上唱,有点儿人妖的感觉。那个纪录片很短,12分钟,声音是用一个随身听录的,我觉得挺满意的一个作品。

问:你第一次来这个城市就能找到那些人?

余:那个时候比较努力,每天一早爬起来就出去逛街,到晚上才回来。那个时候北京走江湖的人也很多,像五道口啊,西单啊都有,我拍了很多,挺好玩儿的。

问:毕业之后你立刻回了香港?没想留在那儿工作?

余:没有,觉得没什么意思。他们电影的产量非常小,当地人找工作都很困难。然后觉得要干事情嘛,还是回自己的地方。所以回到香港,正好是九四年,九四年是香港电影一个低谷的时期,那时候电影这一行好多人都不干了,觉得维持不了生活,所以特别难找工作。开始跟了一两个戏,像王晶的一些三级片啊,做摄影助理,等于是当小工,所以落差挺大的。钱也赚不到多少,我也干得不是特别好,就把心一横,想还不如自己干点儿事吧。我申请到一些比利时的辅导金,就拍了一个纪录片叫《美丽的魂魄》。拍的是三个女孩儿,都是外地来北京打工的,都在夜店里头工作,有个是小姐,有个是迪厅领舞的,有个是做时装表演的。

问:《美丽的魂魄》之后你就开始了跟贾樟柯的合作。是基于什么考虑有这样的决定?

《花样年华》剧照

《花样年华》剧照余:《美丽的魂魄》拍完参加了香港的短片比赛,那年《小山回家》也是参加比赛的,之前我看过带子,觉得挺好,当然技术上有很多问题,但你能看到它背后的能力和动力。后来贾樟柯到香港,就认识了。他开始说一些计划,我们就特别感兴趣。一个是对贾樟柯的电影能力感兴趣,觉得他应该是一个挺好的导演;第二是对在中国发展有兴趣,我个人还有我其他合作伙伴都觉得是一个机会。因为在香港独立电影很不成熟,也不是人才的问题,可能是环境吧,能找到一起合作的人不多。一看贾樟柯的东西就觉得还是比较有前景的。

问:你说的工作伙伴指的是胡同?

余:对。是拍《美丽的魂魄》的时候成立的公司。结果就先拍了《小武》。其实那个时候他给的计划是《站台》,但《站台》需要的成本比较高,还不太现实吧,毕竟他只拍过一些短片,融资可能比较困难。然后就确定先弄一个低成本的东西,很快地把它拿出来做一个基础。

问:我觉得《小武》的摄影和后面两部比起来要自由得多。是拍电影之前就对摄影风格有一个预设,还是在现场靠一种本能?

余:当然每个电影方向性都有一个设定的。像《小武》,贾樟柯希望是用很纪实的方法去拍。那具体落实到每一场怎么拍肯定不是之前预计好的,主要是在现场看演员的调度,我们再统一一个方案。像《站台》我们的设想就是,前半部分,改革开放之前都是固定镜头,要到梁景东换西服,找他从前女朋友的一场戏,才开始活起来,有了第一个运动镜头。

问:但《站台》里也没有很激烈的运动,都是很收敛的那种。

余:对,是影片本身的要求。它跟《小武》不一样,小武是老在游走的一个人,所以肩扛的镜头比较多,我估计有一半吧,好像是看风景片一样的东西。

问:运动镜头比固定镜头拍起来难度大吗?

余:其实固定镜头对摄影和导演的要求比运动的还要高,因为你要在一个画面里调度,也不分镜头,挺难的。像美国人说一句话是Motion is emotion。当然跟拍你必须运动,除了这种情况,那种主观的心理的运动我觉得也是有帮助的。

问:你打灯的时候多吗?

余:《小武》真的是很低成本的一个东西,就有两个2000瓦的钨锡灯,打来打去的。

问:对你来说两个就够用了?

余:当然不够了,肯定有很多问题,有很多妥协的地方。比如夜戏,因为灯量少,夜里的外景基本上是不太可能的,那只好拍一些大密度,比如傍晚,天黑下去但还有点儿密度。

问:因为灯少所以选择一些时间来工作?

余:肯定会有影响。《小武》出来是很粗糙的一个东西,包括灯光什么的,但可能也配合了它的主题吧,它就需要那种风格。所以我觉得恰好是没有条件反而成为一个好事,要是太好条件可能出来的效果也不一样。反正对我来说都是很灵活的,有多少钱就拍多少东西,在计划上创作上灵活一点儿其实也能补过来,不会出现很大的问题。但还是得看题材吧,你要拍很精细的东西肯定还是有影响。

问:《小武》里面歌厅的光效本来就是那个样子还是你加了色片?

余:灯具是现有的灯具,但我后来把它刷成红色。刷红以后整体的氛围就不一样了,等于是强调了一些红的东西。

问:《小武》的很多场景是在街上,你们具体拍的时候怎么工作呢?

《三峡好人》剧照

《三峡好人》剧照余:那正好是纪录片训练需要的东西,所谓偷拍啊,抢拍啊,还有制片上的安排,肯定是借用了很多纪录片的方法吧。因为那个地方很少拍电影,当地人看到摄影机肯定很兴奋,特别好奇,总是有一堆人在旁边。我们也想了很多方案,甚至想找另外一堆人去另外一个地方起哄,把人引开,但都不太管用。

那只好就等呗,耗时间,耗到他们累了,回家吃饭。我们尽量躲开太复杂的环境。要不就找一些方法,比如把摄影机藏起来,或者反应快一点儿,一拿出来就拍,拍完就走,这跟纪录片有很多相似。

问:用16毫米工作有什么特别的心得吗?

余:其实16毫米完全是一个成本的考虑,不算是一个美学上的选择。当然它机器比较小,比较灵活,但它缺点也很多,后期很麻烦,要转35,转了35之后影像也不是特别好。所以我觉得基本上是一个已经没什么用的东西,因为要是没钱你可以去拍数码。

问:除了前面说到的固定镜头,《站台》在摄影风格上还有哪些考虑?

余:《站台》的挑战是要重新建构过去七八十年代那种影调,表现出那种年代感。我基本上没有直接的经验,就是一些破碎的片断的记忆。印象中小时候跟爸爸妈妈去大陆,像广州那种地方,是黑灯瞎火的感觉,总觉得是黄中带点绿儿。所以《站台》的灯光就黄绿黄绿的,黄也不是金黄,不是很灿烂,而是脏黄脏黄的那种东西。是我比较主观的记忆吧。

除了在灯光上花了一些功夫,也用了一些滤镜加强色彩的饱和度,特别是前面70年代的部分,用得挺多的。因为70年代的色彩对我来说就像一些老画报一样,传统老片子里面有时候用一种洗染法,现在已经不再用了,它的特征就是很饱和的色彩。

问:你用的什么胶片?

余:柯达的。

问:柯达和富士有区别吗?

余:区别不大。可能柯达比富士更自然主义,还原更真实,富士稍微偏蓝绿,偏品红。

问:你在什么情况下打灯?

余:跟《小武》不一样。《小武》是尽量不打灯,因为一打很麻烦,只有两个。很多时候换个灯泡啊,稍微补一补就可以了。其实《站台》很多时候换个灯泡就能拍了。只是场面性比较大的东西就比较复杂,大礼堂啊,群众很多那种,肯定需要一定的灯量。那么大的环境照明是个问题,所以要重新做一个灯光设计,但那个设计要可信性很高,要把它弄得很豪华很明亮也不对。所以要把握的还是一个设计问题,要的是那种现实主义的灯光,怎么让人家看起来就像没有打灯一样。

问:这些工作都是灯光师在做吗?

《桃姐》剧照

《桃姐》剧照余:怎么说呢?大陆灯光师有一些习性,他们一开始跟我工作可能不太习惯。觉得反差不够大呀,明暗那种东西,就光比不对,包括我要求一定要有源的灯光,一个场景我必须要看到光源从哪里来,我要看到那个灯泡。他们还是习惯打出来的灯光,很学院派的东西,看起来很漂亮,其实是不合理的。一个地方不应该亮的,它就亮了。所以开始肯定要跟他们沟通,慢慢说服他们。

我觉得挺痛苦的,有时候,在中国没有出现那种现代的技术人员,他们的概念还比较保守。但是也没办法,只能这样。

问:你用的灯都是很日常性的吗?拍之前就全都准备好了?

余:我说的灯具都是日常灯具。专业的灯都是附加的,是镜头里面没有的东西,是布灯的概念。灯具是镜头里面有的东西,等于是一个道具。

每拍一个电影,我都会收集一些灯具,我家里有一大堆灯。我每去一个地方,都到人家灯库里头,去收一堆东西出来,现在都很难收了。

《站台》里灯具用得比较多,比较考究,是因为它涉及到年代性,涉及到造型、色彩。《站台》有一个场景是他们在房间里谈论什么西伯利亚寒流,里头只有一个灯泡,我在上面加了一个香皂盒,像一个小灯罩,但它已经改变了很多东西,它控制了光区,控制了整个空间的调子,是那种粉绿粉绿的东西。所以灯具很重要,其他都是很基本的东西。你不能每一场戏都用一个灯泡,你得想办法,你用报纸把它包起来也是一个造型啊。

问:用香皂盒是就地取材还是……?

余:就地取材,即兴的东西也挺多的。就是到现场去想啊,不能光用一个灯泡,多少回了,看那个灯泡都看烦了。像报纸那种东西,也很合理,有很多人这样干。就创意嘛,摄影的创意应该不单是构图,机器运动啊,其实灯光师对影像是挺关键的,他是个亮点,他给一些东西,给一个照明,可以改变色彩,空间气氛,还有很多东西,不能太保守了。

问:你说到和灯光部门认识上的分歧,和别的部门有这种不协调吗?

余:那肯定有,包括灯光师,包括制片部门,很多部门都有。因为要是按香港的工作标准,他们的效率肯定要差很多,(在香港)很多东西不会费时间,不会耗。中国之所以存在这个问题,我估计是因为基层人员工资实在太低了,他的回报太低。可能他干了一年两年灯光助理,他觉得还不如去干别的,就没有什么东西吸引一个人把电影干好。你觉得烦躁,但没办法。你看不过眼,就只好把副导演工作也干了,把制片工作也干了,只能这样。专业化的东西没有,永远是非专业化。要想专业化,就要考虑怎么能停止一种剥削性的行为。

中国的问题,不单地下电影,所有东西都太短视了,急功近利,我拍完就算了。要积极的话,应该是有一个合理的回报,让大家工作上能够投入。其实很容易团结起来,不是说你要成立工会,最起码有基本的鼓励机制,你有能力才能留下来,没有能力就走人。

问:《站台》的周期特别长,两个相连的场景可能实际拍的时候隔了很长时间,连戏的问题重要吗?

余:连戏曾经是挺大的问题,像平常的灯光啊气氛啊都好调节,天气是最大的问题。比如一场戏下雪,一场戏没雪,要加点儿人工雪那种东西。包括有时候冬天拍夏天的戏,演员会很痛苦,因为穿得少。为了避免他说话的时候呵气,就让他们口里含冰。有些这种东西,但基本上还可以。

问:拍累了你一般用什么办法休息?

余:我们基本上不休息,每天都拍。拍完就该睡觉了。

问:你喜欢这种工作强度吗?

余:不喜欢。就算拍纪录片我也不想耗太长时间,像小川绅介那种拍两年三年,我肯定就会倒下来。因为时间会让你磨损,你会变得不太敏感。所以性格不一样吧,有些人能耗,我是耗不了。我喜欢精力集中,把事情干完。

问:所以《任逍遥》肯定会轻松很多。

余:当然。因为那时候又回到比较小的队伍,各方面的压力没有那么重。《站台》还是有压力,包括经济压力,超支啊,超期啊,那些东西都很成问题嘛。

问:《任逍遥》从景别上跟人比较亲近,这是拍之前的设想还是现场的决定,觉得应该离人更近?

余:应该说是现场的决定。因为一开始只有一个概念,就是拍年轻人要活一点儿,贴近一点儿,因为是很实在的两个人物;《小武》有点儿怀旧,有点儿疏离,其实是很抽象的人物。

问:你拍的时候会考虑到分镜头吗?贾樟柯也没有分镜头的本子。

余:我们一般都是现场分镜头。但贾樟柯的取向是比较喜欢调度,长镜头,所以分镜头的机会不是很多。

问:《任逍遥》是数字影像,工作和以前不同吗?

余:先前我们没有用数字BETA拍过,对它都非常陌生,所以比较担心,只能在前期做点儿试片,看数字录像在调整了反差和锐度之后反应在胶片上的效果。但那个时候是用DV拍的素材转胶,所以看起来也不怎么样。后来没时间了,就直接拍了。它让我们很灵活,很轻松,也改变了一些工作方法。包括贾樟柯第一次用了监视器,包括布灯,灯量需要很少,下来摄影组只有三个人,灯光只有两个人,这样就减少了器材和人员的开支。也因为是磁带,不用考虑成本,有些镜头不但是条数比较多,方案也很多。

数字BETA的色彩还原比DV好很多,与胶片相比最大的区别是反差大,宽容度小。但是如果将反差和锐度调整好,就比较贴近了胶片的效果。对于《任逍遥》来说,数字BETA在低照度拍摄非常理想,因为数字影像感光度很高,几乎等于胶片的800度。在迪厅中或者是夜晚的外景,用了增益,加大光孔三挡,没有出现颗粒的情况。

问:从胶片到DV到DB到高清(高清晰度摄像机),各种介质的影像你都尝试过了。可不可以更广泛地从影像素质、成本、操作及工作方法各个方面对数字影像作一个对比和介绍。

余:要大方向地说,从DV到数字BETA到高清,它们的关系永远是成本和质量的关系。这个很简单,就是一分钱一分货。在操作上,基本上没大区别,都是数码影像。它们的流程也一样,包括拍的时候,要注意的东西也差不多。而假如你要转胶,那么需要提防的事情,准备的功夫,基本上都是一样的。

美学上我觉得DV是最远离胶片的。因为既然它还原能力比较低,所以它成像可能是另一种美学。它有两个方向,一个是很写实,另一个是更脱离胶片那种感觉。它其实有很多可能性。笼统来说,就是不应该模仿胶片还原现实的能力,应该寻找另外一种美学。它有很多缺憾。怎么把这种缺憾变成它的优点,是大家应该去发掘的东西。

《落叶归根》剧照

《落叶归根》剧照那说到另一个极端,高清,它是最贴近胶片的。《明日天涯》在戛纳的投影,你不说他们不会知道它不是胶片,基本上一般人的眼睛是分不出来的。高清使用灯光数量相对于DV和DB来说比较多,它所需要的灯量接近500度胶片,增益情况下,加一档接近极限,在二档的情况,颗粒会出来。它是另外一个突破,在影像上的可塑性是比较大的,它给你的有些可能是胶片达不到的东西。比如胶片你要把它变成一个消逝的画面,要很多工序才能做到,但高清一个按钮就行了。

问:可不可以更加具体地说说有哪些需要注意的问题,比如焦点,或者光,然后碰到这些问题该怎么解决,还有后期转胶的工作是不是很复杂?

余:说两个东西吧。一个是光学上,数码影像一般镜头的锐度都没有胶片摄影机的锐度好。锐度的标准是从-1到-99。根据欧洲一些洗印厂工程师的意见是在大屏幕上想获得比较好的效果应该定值为-30。但是我在试片过程中,尝试-50的锐度,在大屏幕上也可以接受,而且有一种特殊的气氛,和《任逍遥》影片的基调也非常吻合。

老一代的高清机器有一个后焦的问题,所以焦点比较要小心。但最大的问题在于它那种反差,就是画面比较硬的那种东西。怎么去处理呢?第一尽可能避免高反差的环境,白天顶光的时候不要拍,《任逍遥》外景拍摄时期,尽量选择在清晨和黄昏拍摄。在不可避免的情况下,需要在美术上弥补。有一场戏,巧巧在高速公路的工地上演出,她跳舞的背景是一大块白墙,反光非常强,我就要求美术往墙上喷抹黑色,使反光降下来。另外一个控制的可能是在菜单里面调反差,只有BETA和高清能调,DV没有这个功能。调了以后它的曲线更接近一点儿胶片,反差更低一点儿。还有一个调整也是只有高清和BETA能做的,叫details,细节菜单,是用来调整那个轮廓的边。它能把一些太硬的边角去掉,帮助画面柔和一点儿。

当然每一个人都有他自己的方法。我的经验是尽量不要在前头加柔光片啊,滤色镜啊,因为它也会给后期造成一些麻烦。

等于前期就要预计一些东西,最好是能拍些样片转胶,看看效果。很多人没有这个时间,没有这个经费,那你要注意很多东西,最基本的可能是布光的问题,尤其是晚上。很多东西在监视器看很恰当,但转胶出来效果不好,变得很灰,很难看。因为你前期布光很好的时候,到胶片的反应不一定是好的。比方一个画面,我们要求一个黑是特别实的黑,所有暗部都是很好看。你在监视器看是这样,但你转胶的时候,可能胶片的感光度、密度都反应不过来,那你麻烦就很大。因为这个东西没办法再提的,它已经压到最黑了。所以要留一个宽容度,你要布光过一点儿,后期的时候往下压,因为往下压永远是好压的,往上几乎没可能。

问:你一直会监督洗印的过程?

余:当然就从前传统胶片来看,一个摄影师应该是从拍片到拍完以后样片出来,然后配光,印拷贝,都一直跟着那些工作。现在要不是传统胶片,工作可能不一样。首先拍完磁带不用印样片,但后期剪完以后,多了一重数码配光,然后才去转胶。数码配光非常重要,等于是把影像调整到配合胶片的反应条件。它也提供了一些条件,是以前光学配光没法做的事情,尤其是一些特殊的效果更有能力做。但很多人忽略了后面一个光学配光的程序,往往直接拿自己配好光的带子就印拷贝了。其实最合理的是到洗印厂再进行传统的光学配光,一个很简单的道理,要是你给人家一个正片去洗印,你是没有余地的;你把原本的负片给他,还有一个调整的可能性。

问:你在洗印的过程当中会不会提什么要求,或者建议,还是随便他们去做?

余:其实很多工作都已经标准化了,包括洗印怎么洗,怎么印拷贝,主要参与的就是光学的配光。等于是你主观要求一个东西再冷一点儿啊,再暖一点儿啊,偏什么颜色。有时候也可以利用电影特殊洗印的效果,加强影像的风格,以弥补数码影像的不足,比如《任逍遥》就用了30%留银技术来加强暗部的实感和影像的颗粒感。

问:这三部剧情长片都是在哪儿洗印的?

余:《小武》是在北京洗印厂,《站台》是在香港,《任逍遥》转胶是在法国。

问:那你觉得这几个地方的工作有区别吗?

《花》剧照

《花》剧照余:当然区别很大。北京只是国家一个国营企业,只有它独家经营,没有竞争,我觉得它也没什么进步,机器很老,技术上还是比较低的水平;香港是经营比较强的地方,服务还是比较好;法国人对电影的要求比较高,他们比较严谨,所以水平也很高。最近我也去了巴西,他们器材也很好,但人是很懒散,等于我们在香港两天要干完的活儿,他们一个星期都没干完。是人跟体系的问题吧。

问:那工作好不好,除了快慢以外,质量有差别吗?

余:质量跟严谨不严谨有关系。在北京可能它洗印的药用了一个星期,有时候不稳定,那国外对药水都检查得比较严谨;然后就是条件的问题,你这个机器好还是不好。

问:数码影像转胶的技术和费用方面是什么情况?

余:一个BETA的转胶按法国的价钱可能是40万~50万人民币。澳大利亚可能便宜到25万到30万。每个洗印厂都不一样。高清要再贵一点,因为它指标比较高,整个流程的配套设施都贵,它占有的硬盘空间,包括它的设备也比较贵,整个下来要达到80万人民币;在澳大利亚最便宜也要50万,听说。不过将来如果高清技术能够得到普及,成本肯定会下降。

问:转胶的机器有差别吗?

余:都一样。全世界可能都是一种机器,最顶级的是阿来镭射逐行扫描的一个东西。转胶只是把数码影像转成底片,最重要还是洗印厂后来那个流程的配合。

问:数码影像在电影节的发布包括在西方影院的发行情况你了解吗?

余:应该这样说,所有重要的电影节都不会歧视数码影像。像去年戛纳的参赛片《俄罗斯方舟》,它也有两个版本,一个是高清版本,一个是胶片版本,分场放映。DV和BETA比较麻烦,一般它只能接受转胶以后的东西;高清比较简单,有这样的放映系统就可以。像《明日天涯》今年在戛纳就是高清的放映。当然有些电影节的竞赛单元可能必须是胶片的东西,那他们可能有些保守。但基本上没有歧视。

本来DV发明是给家用的,BETA是给电视,那个目的本来不是电影的目的。所以它有一点儿尴尬。高清发展出来是给高清电视,也是胶片放映的代替品,它的技术指标已经可以达到以后数码影院放映的可能性。按美国的说法,2005年全世界有一定数量的数码影院。这个是早晚的事,但它不可能取代传统影院,应该是平衡发展吧。

问:贾樟柯的几部剧情长片都是在山西拍的。从影像上看,你虽然是一个香港人,但似乎跟那个环境并没有隔阂。我不知道这是摄影师的能力还是你真的对那个地方有很多认同?

余:单纯从技术上,我觉得所有摄影师都不该有太大的问题;然后你有没有敏感到把人和空间表现出来,这就是个人的问题。要是你有足够的敏感,你肯定发现每一个空间每一个事物都有很多不同的侧面,你都能把它发挥得很好;除非你是一个非常不敏感的人,你去到一个湖,就这样拍吧,而不是先转一转,看看哪一个角度更好。所以关键还是一个人对那个东西有没有感动,有没有兴趣。山西毕竟是中国的一个地方,我对那里人生存的空间、人的趣味肯定是有所触动的。

问:拍贾樟柯的电影之前,你去过中国的小县城吗?

余:没有,都是大城市。我是很喜欢城市的,它好像一个大的布景,每个城市的景片都不一样,有的很现代,有的很混杂,有各种各样的人,都很有趣。城市可能是人改造世界改造得最厉害的一个地方,它有很多不合理很荒诞的东西,虽然很讨厌,但是它有它的魅力在里头。

问:去那些小的地方给你什么感觉呢?

余:那是中国最普遍的现实啊,有时候你会很难过,也觉得很有意思。

问:你自己也做过导演,也曾和别的导演合作,贾樟柯的工作方式和他们相比有什么不同?

《二十四城记》剧照

《二十四城记》剧照余:每个人都不一样。许鞍华是比较学院派的一种工作方法,她是在伦敦电影学院毕业,80年代开始拍片子,她是准备功夫很好的人,分镜头都是在家里就想好的,到现场就拿出一张纸,机位都画好,第一个镜头放这里,第二个镜头放那里,第三个镜头……当然她这种工作也是一个学习的对象,因为我们就算不落实在纸张上,一些工作也要往前想。她永远往前想的。

她人也特别好,绝对是对每一个工作人员都很关心,你很少看见她生气,但这有可能让她太容易妥协,她有时候太为人家着想,包括演员,哎,这么冷,别拍了。

问:王家卫的方法跟他们有差别吗?

余:那差别太大了。王家卫本来就是对影像把握得很好的一个导演。像《花样年华》杜可风走了,换了六个摄影师一直拍,你居然看不出来,因为其实是王家卫的东西。他对影像要求是特别高的。但他不说话,你把机器放好,他看着监视器不说话,不说话就等于是不行,你就赶紧去弄啊,他还是不说话,真的不行,他过来说,就是这样,那你赶紧去把机器放好。等于他心里有数,就看你能不能给他加分。

他抠戏抠得很细微。我记得有一次张曼玉不在,她有替身,要拍一个半身,拿着礼物在街上走。王家卫说你们拍吧,我晚一点儿到现场。我们就拍,是一个没有头的全景,拍了大半天,王家卫来了,一看,说,唉,她怎么涂了甲油?我们全傻了。

一场戏他可能有五六个方案,分镜头也不一样。他会全拍出来,剪的时候再选择。

他每天写一页对白稿出来,这之前拍什么戏谁也不知道,只知道明天去那边拍。

问:你更喜欢哪一种工作方法?

余:我觉得哪一个方法都好。当摄影师最大的收获是从每个人身上都能学到很多东西,像许鞍华很学院派,贾樟柯是豪放型,王家卫是细腻型,都有好处。在他们电影当中也能看到这种趣味。

问:摄影师和导演的工作给你什么不同的感受?

余:(当导演)也不能说是满足感,但拍完一个东西可能是一种释放吧,心理上的痛苦有一个解放的过程。

问:你还想拍纪录片吗?

余:想啊,但是再提不起那个劲儿了,不知道为什么。其实我特别想再拍十年前拍过的那个人,也曾经去找他,但没找着,现在可能找不着了。

最近也有一个罗马尼亚的纪录片来找我,最后没谈好,主要是时间上冲突得太厉害。另外就是他没摄影助理,我说我已经不习惯没有助理的工作,我需要有一个人在身边帮忙,而且他那个题材有很多摆拍的东西,挺复杂的。

问:如果跟其他导演合作,你有什么倾向吗,比如更希望是欧洲的甚至美国的?

余:我都觉得挺好的。前年和去年有两个法国的片子,但因为时间的问题,都没拍。我觉得要是能到外面去拍也是一个好事,也是学习人家工作方法吧,不能老看自己的东西。

问:你最喜欢的导演和摄影师有哪些?

余:影响我最大,改变我观影态度的是布列松的《扒手》,那个片子看完以后,我想电影原来应该是这样或者可以是这样的。要说老一辈导演,除了布列松,我还很喜欢安东尼奥尼,他们跟世俗还有关系,但也有精神状态,不是彻底抽离出来的;塔科夫斯基喜欢影像比较多一些,他那种精神状态可能跟世俗已经没啥关系了;亚洲的老导演是沟口健二。当代的导演喜欢的比较少,就是台湾的侯孝贤啊,日本的黑泽清,还有立陶宛的一个导演,我忘了他的名字了。

摄影师对我启蒙比较大的是戈达尔,就戈达尔那个摄影师。新浪潮的影像很多都是他创造出来的,像肩扛摄影啊,还有很现实主义的补灯方法,他用灯也非常少。新现实主义是没条件,而他们是一个美学的东西,是要在技术上解放那些枷锁的东西。还有一个叫Sven Nykvist的摄影师,几乎所有伯格曼的电影都是他拍的,也是塔科夫斯基最后一部电影《牺牲》的摄影师。他对光影的控制特别好。