带狼的人,神经质的艺术家

——评英格玛伯·格曼影片《芬妮与亚历山大》

(法)雅克•奥蒙(Jacques Aumont)著

单万里 译

〔译者前言〕在五小时的自传影片《芬妮与亚历山大》中,伯格曼这位神经质的艺术家描绘了约翰伯格的形象,回忆了自己的童年,这是他的艺术的根源,也是他的神经质的根源。这部影片是以亚历山大的视点拍摄的,即便是他不在银幕上的时候。本文译自法国学者雅克•奥蒙著《英格玛伯格曼:我的影片是对我的影像的阐释》(Ingmar Bergman : "Mes films sont l'explication de mes images"),系该书第一章的影评部分。

《芬妮与亚历山大》 (Fanny och Alexander)CC版封面

《芬妮与亚历山大》 (Fanny och Alexander)CC版封面在五小时的影片里,(伯格曼这位)神经质的(或患神经官能症的)艺术家描绘了约翰伯格的形象,回忆了自己的童年,这是他的艺术的根源,也是他的神经官能症的根源。芬妮这个名字首次进入他的影片,但她的角色是为了支持和重复亚历山大——正如她转过脑袋拒绝主教抚摸。发表的剧本曾经提到芬妮还有一个姐姐阿芒达,但是这个人物如此苍白,以至于最终被完全删除了。芬妮是伯格曼在1980年想象的他妹妹玛格丽特[玛格丽特对伯格曼来说并无不同,至少有一个有趣的笔误作为证明:在先后出版的《魔灯》的两个大致相同的版本中,伯格曼曾经两次讲过与他的主题相关的同样的趣闻。——作者]的形象吗?身材变得骨瘦如柴的阿芒达是他弟弟达格的形象吗?总之,这部影片是以亚历山大的视点拍摄的,即便是他不在银幕上的时候。

亚历山大就是英格玛,而且这一次没有使用他祖先的名字——人们还可以从中看到阿莱克斯,他父亲的父亲的名字[即阿莱克斯•伯格曼,他是化学家,生活在巴尔迪克的奥兰岛上,年轻的时候就去世了。此人在很多方面很像阿莱克斯•伯格,几乎与斯特林堡小说《在大海边》中的人物同名。——作者]。影片中亚历山大穿的海魂衫,正是小伯格曼1926年(那年他8岁)上小学时拍的照片上的打扮。[见彼得•考伊(Peter Cowie):《英格玛伯格曼评传》(Ingmar Bergman: Biographie critique),Seghers出版社,1986年,第22页。我经常参考这本总体来说相当可信的传记,并以缩写作者姓名的方式引用这本传记。——作者]至于年轻的贝蒂尔古夫,他的颅骨的形态,面孔的外形,凝重而抑制的目光,这些都充分表明了影片的自传性质。亚历山大是幻想者,可以看到人像在动,看到虚幻的死者[关于这段童年记忆,见英格玛•伯格曼:《魔灯》(Laterna magica),Gall imard出版社,1987年,第36页。——作者],迎接父亲的亡灵,揣测一套资产阶级公寓空间的古怪程度,他相信“想象是上帝的伟大礼物”,正如主教虚伪地向他说的那样,但他认为这种想象不应该留给艺术家。亚历山大也是一个神经质,他对事物的反应直觉、任性、强烈——他的身体会很轻易地变得歇斯底里,如同他的话语很容易滑向虚构,忧伤的少年们称之为谎言。幻想者与神经质,如同普鲁斯特,他也像小马塞尔那样是影像的猎物。《魔灯》是伯格曼定位世界的工具——在魔灯之下当然应该看到电影:伯格曼自己在回忆中形成并被《监狱》中的顶楼场景加强的方程式。

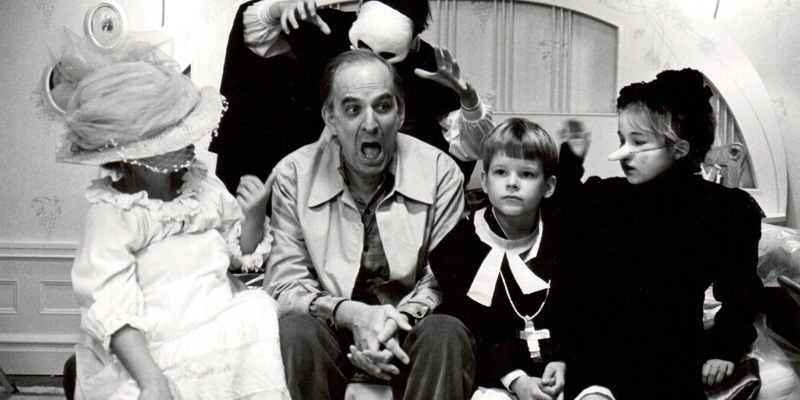

《芬妮与亚历山大》 (Fanny och Alexander)剧照

《芬妮与亚历山大》 (Fanny och Alexander)剧照家庭故事的特征同样是非常明显的,而且是重构的。主教及其以爱的名义施行的虐待狂式的惩罚,主教及其频繁而粗暴地敲击自己的颈项表达情感的怪癖,主教与母亲和姐姐一起生活[ “埃利克•伯格曼生活在Cavle一个由女性组成的家庭:母亲阿尔玛,姐姐埃玛(性情乖戾,单身[……]),以及他的母亲的母亲。”见彼得•考伊(Peter Cowie):《英格玛伯格曼评传》,第14页。这样一个家庭结构重新山现在《芬妮与亚历山大》中,只有一点细微区别,即母亲的母亲这个角色代之以一个叫埃尔萨的长期卧床不起的可怕的姨妈。——作者],主教勾引优雅而富有魅力的资产阶级与路德教派女人,这些几乎都是原封不动地照搬了英格玛的父亲埃利克伯格曼的形象,尽管不乏强烈的讽刺意味。

同时,为了缓和这个过分辛辣的人物形象(如同多利安格雷的形象结束于以面孔展示灵魂丑陋的痨病),影片塑造了公平地介于主教和另一个人物之间的父亲形象,即奥斯卡的形象。奥斯卡很温和,但也是幻想者和富有想象的人(中国女皇宝座的故事)——同时又是一个无能的人。祖母伊莱娜说古斯塔夫-阿道尔夫是性欲强烈的魔鬼,他的哥哥在这方面与他无法相比。在重构的埃利克伯格曼身上,还要加上约尔库勒这个人物形象的一些因素,在伯格曼的世界里他是一个公认的勾引者的形象。这个人物形象快乐而充满活力,在《魔灯》里也能找到。母亲的形象是模糊的。亚历山大的母亲埃米莉背叛她的儿子,因为她无法抵御主教的魅力(他身材高大而挺拔——尽管影片在这方面不着一词,但是沉默不等于哑巴),而且这种对性的渴望没有回应卡琳阿克伯鲁姆任何东西。倒是伊莱娜从卡琳那里获得了最明显的特征阅读而不是睡觉的兴趣,以理性、灵活而坚定的方式管理家务,在襁褓里就开始分享的与文化和智慧的自然联系。《芬妮与亚历山大》是伯格曼拍摄的为数不多的以男性视点看待女性的影片之一(与《女人的期待》有些相反)。那位唐璜式的工业家的妻子阿尔玛是一个被骗而慷慨的妻子,她别致、热情但缺乏深度.几乎没有应有的心理特征;还有德国妻子丽迪娅,她从来没有学会说瑞典话,影片只表现了她的有些可笑的疾病;至于安娜姨妈,她就是谢比拉雷特,她弹钢琴并饰演谢比拉雷特。这是符合逻辑的,因为这部五小时的影片是从一个12岁男孩的视点叙事的,但是这部影片与伯格曼的其他著名影片形成对照,那些影片中的女人总是饰“好”角色。

《芬妮与亚历山大》 (Fanny och Alexander)剧照

《芬妮与亚历山大》 (Fanny och Alexander)剧照作为成长故事,《芬妮与亚历山大》讲述了一位年轻的神经质的资产阶级艺术男性进入20世纪初的生活。伯格曼生于1918年,影片的故事在年代上的细微变化[影片的故事开始于1907年。——译者]更好地表现了那个年代的思想和意识形态。人们处在怀疑年代之前——怀疑资产阶级的价值,在影片中这些价值依然平静地占据统治地位,包括向仆人施与银两细软[这里没有用法文单词,而是用的英文单词“soft”。这个词一般作形容词,基本意思是“柔软的”,用作名词时指“柔软的东西”,包括“钱”。——译者]以便让他们过得好些。名为亚历山大的公子在“大杀戮”( la GrandeBouche rie)[可能是指第一次世界大战。——译者]前夕进入生活,他看到的既非屠杀亦非罢工亦非革命,而是隐秘、阴暗或者说胎儿般的永恒世界。他的兴趣是沉思冥想,耽于幻想伯格曼希望将自己的童年放置在一个超越历史的时间,一个否定历史的时期(但是他的童年仍然随着历史而消逝)。

如同约翰伯格,亚历山大与影像沟通,想象在影像中存在和形成,它们突然出现并展示给我们。对于这些超感觉的灵魂来说,世界是由影像构织的它们是另外一个世界,这个世界存在于我们之外,但这个世界是为我们而存在的,如果我们愿意的话。人们在其中可以乱七八糟地找到幽灵、幻觉、绘画、幻灯,当然最终以及最重要的是想象与情感的影像。影片的关键是将两个给人强烈印象的时刻联系起来一个时刻是开场部分,亚历山大独自呆在巨大的房子里,透过黑洞看到人像在动,这些人像或令人害怕或令人鼓舞另一个时刻是在伊萨克雅可布家里的段落,借助于这位老魔术师表演的各种魔术,亚历山大相继体验到了与父亲亡灵的沟通(第一次也是唯一一次触摸亚历山大),体验到了非常奇观的幻觉(阿龙表演的用涂上颜色的纸板做的上帝[更有趣的是,如果人们记得的话,阿龙的饰演者迈兹•伯格曼是英格玛和爱伦•林德斯特洛姆1948年春天生的儿子。他的同胞妹妹安娜也在影片中饰演角色:剧团里的天真少女汉娜•舒尔茨,影片最后,她在孩子们愉快的目光下被尽情拥抱。这一切部被秘密地延伸到影片《排练之后》,人们可以在其中的一个角落里看到纪约瓦的面具,这个面具与其他道具放在一起,安娜这一次饰演的是一个刚开始演戏的演员,她幻想让她的师傅做她的情人(在一个短暂的插入镜头中,人们还发现年轻的贝尔蒂古夫再次饰演儿童时期的导演)。——作者],最终体验到了恐怖与快乐魇魔法的快乐,以及用意念遥控事物。

《芬妮与亚历山大》 (Fanny och Alexander)工作照

《芬妮与亚历山大》 (Fanny och Alexander)工作照与伊斯迈尔在一起的场面表现了电影史的一个时刻,那时恐怖变得崇高并得到最即时的表现。每一个细节都出人意料,但是很快变得一目了然:年轻男子的再生,女演员饰演的危险的隐者和名流,无需乔装打扮,这些都是伯格曼的电影感兴趣的魇魔法进行到关键步骤时伊斯迈尔双手放在亚历山大肩膀上和胸脯上这样的性行为影片的剪辑注重表现声音与目光的行为——致死的和恐怖的行为,恐怖被正义情感及其实现所加强,主教的可怕之死是一个孩子的想象的实现,按照弗洛伊德的看法,父母之死的愿望萦绕着每一个孩子的心头由于是孩子的愿望的实现,这个残酷的死亡伴随着发自内心的低语‘对他来说很好”,不是发自人物内心而是发自我们内心。这里的恐怖如此强烈仅仅因为它有难以抵制的吸引力剪辑的省略、交替、时态不当,加上演员的难以言表的魅力,构成表现这种吸引力的手段。如同伯格曼其他杰作中的两部即《魔笛》和《小丑之夜》,这部影片是为电视拍摄的。下面这个观念中存在着令人鼓舞的东西,即电视电影同样可以为观众所尊重。同时,这部影片从19世纪浪漫文学样式中汲取了叙事形式。人们谈论《芬妮与亚历山大》时经常提到狄更斯,因为影片中有明与暗、吉与凶的交替和共存。确实,影片中有《圣诞颂歌》、《远大前程》、《董贝父子》的影子。观众对影片的兴趣很大程度上来自影片对传统手法的继承,带有幻想色彩的现实主义情节剧的传统手法。小亚历山大经历了成长的艰难,与其说像泰米诺,不如说像大卫科波菲尔,而且这毫无疑问地与我们更贴近、更亲切和更友好。伯格曼的这个被移植的童年回忆是为艺术家而做的,如同一种有偏差的或被替代的精神分析治疗法——但是,如果滑稽地模仿谷克多的《骗子托马斯》的说法,人们也可以说亚历山大没有在我们眼皮底下独自长大成人,而是为了我们长大成人。

在这部五小时的影片里,将近有两个小时用来描写家庭聚会。影片开始就长久地向我们展示了庆祝圣诞夜的家庭聚会,伴随着由祖母领舞的冗长的法兰多拉舞[法国南部普罗旺斯地区的一种民间舞。——译者]场面,这个场面很好地表现了对这个节日的印象。然后,人们聚到餐桌前,一张庞大固埃式[法国作家弗朗索瓦•拉伯雷(1494—1553)小说《巨人传》中的人物。——译者]的餐桌,桌上的丰盛食物伴着絮絮叨叨的谈话,无聊或严肃或既无聊又严肃的谈话。影片结尾是对这场晚宴的重制[这里使用的是英文单词“remake”。——译者],表现了时光流逝以及渡过艰难:奥斯卡去世,埃米莉再婚,两个私生女孩降生,整个家庭,包括伟大的和蔼的魔鬼都被她们吸引,如同被变形虫吸引。生活是一个过程,这个过程像水,可以停滞,可以流动——这个资产阶级家庭的艺术也是流动,目的是为了不流动(资产阶级的总体定义)。辅助性的也是决定性的美妙之处一家人在乘船游览时避开了暴风雨,以古斯塔夫-阿道尔夫为首的全家人度过了一段愉快时光,待在岸上的祖母看到下雨了。“雨下在了覆盆子[蔷截科植物,落叶灌木,有刺,羽状复页。果实为聚合的小核果,近球形,红色,有绒毛。——译者]上”,如同特雷奈的歌中所唱,但是雨没有下到爱情上他们结束于餐桌上的奶油覆盆子馅饼。30年前,这里是草莓园——这是全家人最后的田园牧歌式的聚会,他们正在上船,准备乘船游览。这部影片叫《野草莓》,它结束于一个绝对宁静的镜头,主人公的父母出现在主人公面前,虽远犹近,在过去与彼岸的柔和灯光下。在《芬妮与亚历山大》中,家庭的无处不在是对这幅激动人心的古老影像[参照影片《萨拉邦德》中亨利克谈至亡妻时说的话:“我想象安娜在等我。一天早晨,我穿过林中小路走向溪水。这是一个多氤氲的秋日,没有一丝风掠过,绝对安静。这时,我看到有人来到栅栏门口。她朝我走来。 正是这时,我明白我已死亡。”——作者]的阐释。

本文选自《外国电影批评文选》(杨远婴、徐建生 主编)

原载于《当代电影》,2007年第5期