人物简介:

罗杰·迪金斯,科恩兄弟的御用摄影。曾经贡献了《不在场的人》(2001)中如梦似幻的黑白摄影,另外还有弗兰克·达拉邦特执导的《肖申克的救赎》、朗·霍华德执导的《美丽心灵》、舒亚马兰执导的《灵异村》、萨姆·门德斯执导的《锅盖头》等,获得奥斯卡最佳男配角提名的《伊拉谷迷踪》也由他担任摄影。曾凭《肖申克的救赎》、《冰血暴》获奥斯卡提名。

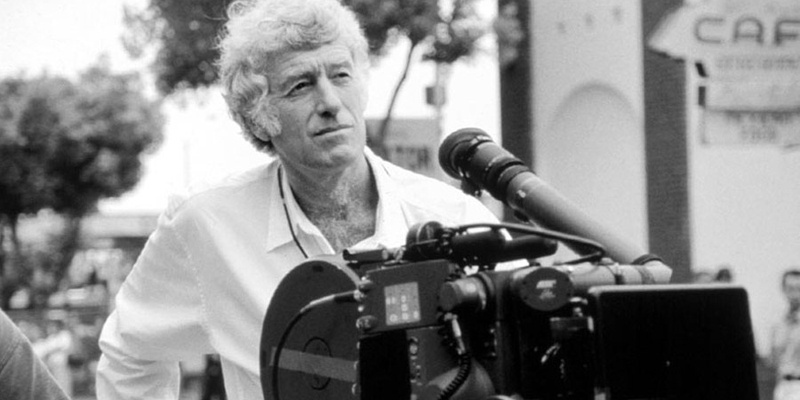

摄影师罗杰·迪金斯(Roger Deakins)

摄影师罗杰·迪金斯(Roger Deakins)Q&A你是如何成为一名摄影师的?

罗杰·迪金斯Roger Deakins:年轻的时候我就像当一名摄影记者,在圈子里混得时间长了,我想不妨鼓捣点纪录片。1971年,正好英国国家电影电视学院(The National Film and Television School,简称NFTS)刚刚创办,次年我就入学就读,在校期间,我也没闲着,自己拍了部纪录片,还帮同学拍了几部短片,那也就算入了这个行当。毕业以后,我专找些别人不愿意干的活儿,听起来都很疯狂。比如成天泡在海上拍游艇上的人,还有给英国的电视台拍一些战争地区的纪录片。刚开始都是纪录片居多,后来就开始拍剧情片了。

艾伦·库拉斯(Ellen Kuras):1984年,我开始拍了一部纪录片《背叛》The Betrayal - Nerakhoon(这部纪录片直到2008年才最终完成)当时我更多的把自己定位成一个电影制作者。我知道自己在摄影方面有天赋,但是对于从事这行心里没底,因为当时还很少有女的干这个(当然现在也很少)。所以我当时还特地找了一个摄影师帮我拍,我跟他沟通了一下我想要拍些什么样的素材,然后我们就出去拍了,结果回来一看回放,我发现他拍的东西都很美,但这根本不是我想要的!从画面中我看不到人物关系,也没有更深的意味,只有苍白而平庸的“好看”。我乐意在画面中挖掘意义,我想影像应该是思想的隐喻,而且有其独特的语言。既然找来的摄影师不能让我满意,我干脆扛起机器自己干了。

Sean Robbitt:我在大学的专业是电视导演和制作,所以我总是憧憬着成为一名编剧或者导演,结果毕业后却成为一名新闻摄影师,当时我暗自思忖:“先整点钱再说,等发达了,还得当导演。”没想到干新闻这行很快就把人榨干了,我又转而拍摄纪录片,捎带做点娱乐节目。当导演的心还是不死。但有一次跟Billy Williams合作,我突然意识到摄影才是我该干的事,而且我很快找到机会拍剧情片了,一般来说你都得在圈里混上好几年才能正式掌镜。这就是1999年的《奇境》(Wonderland)。

你们大部分人最初都是通过拍纪录片入行的,这样的经验对于你们日后拍剧情片有什么帮助?

罗杰·迪金斯:这是一笔宝贵的财富,拍纪录片很磨练人,没有美工和布景,你得知道怎么构图、如何选择场景,这些基本功在日后拍剧情片时都能派上用场。我拍的大多是独立制作的电影,成本偏低,拍摄期短,很多场景得摄影师自己搞定,赖于早期的经验,我有很多私招,能够拍得又快又省,而且效果还不错。

Sean Robbitt:据我所知,拍纪录片是对一名摄影师最好的训练,因为大部分时候你都不能自由地控制光线,所以你必须先了解光的特性,这样才能更好地运用自然光。拍纪录片还能训练你的速度感、精准度、节奏感以及对拍摄对象的组织能力,这都是成为一名优秀摄影师不可或缺的。

karl walter lindenlaub:拍纪录片是一种必要的训练。它教你如何看待人物和生活,也教你如何捕捉光线。可惜的是,一旦跻身好莱坞,你很快会把这些美好的体验淡忘。好莱坞大片的每一个镜头都在精准的控制下制作完成,这和拍纪录片时的灵动正好相反。拍好莱坞电影时,你必须在很长一段时间内保持同一种创作状态,更多的收敛你的天性而不是任其放纵肆意。总之,它不要求你有很强的创造力,但必须具备扎实的基本功。

罗杰·迪金斯与科恩兄弟

罗杰·迪金斯与科恩兄弟你如何挑选接拍哪部影片?

Sean Robbitt:我主要看剧本,剧本好最重要,其次才考虑导演。最开始读剧本的时候我只对故事感兴趣,看它是否能让我激动或者感动,刻意不去考虑视觉呈现的问题。我不想太多的先入为主,这样没啥好处,拍的时候就该和导演掐架了。

艾伦·库拉斯:如果找我的这个导演是初次合作,那我得好好揣摩剧本,然后了解他的想法。比如《美丽心灵的永恒阳光》(Eternal Sunshine of the Spotless Mind),光看剧本就知道在影像上要做一些风格化的处理,这就得让导演先定拍摄方案,然后摄影师再具体落实。如果这个导演不是庸才,我会好好把他以前的作品找来看,分析表现力最强的地方在何处。

Benedict Neuenfels:在和新导演合作时,总是得冒一定的风险,所以你得慎之又慎。如果同时有好几个导演找你,你最好逐一和他们接触以判断和谁干活会比较爽一点。如果他说:“我只想和某种风格的摄影师合作。”那我马上拍拍屁股走人。

Karl Walter Lindenlaub:刚进一个剧组的前半个小时总是比较惬意的,一大群人在一块扯淡,大家看起来都轻松愉快而且充满激情。一旦正式开机,噩梦就开始了。制片方对导演施压,导演又把不爽发泄到每个工作人员头上,每个人都一肚子气,摄影师得学会和这些“炸药桶”相处。能够碰上互相信任的团队自然是幸事,但是如果第一天大家就互相看不顺眼,那你就只能看着办了。

罗杰·迪金斯:有时候我看剧本很烂,心里想着“哦,这我可不能干”,嘴上却答应下来。结局自然两败俱伤,我拍得很难受,片子也好不到哪里去。

Rainer Klausmann:我有一个妙招,来找我拍片的导演,先得一起吃个饭,这顿饭会透露一些重要的细节,他什么时候动筷子,他喝酒么还是只喝白开水?从这些生活细节你能了解这个人,也能预知合作前景。

你认为和导演最理想的合作关系是怎样的?

Karl Walter Lindenlaub:这个不好说,得取决于你和导演的私人关系怎样。有些导演在拍摄之前就会给你分镜头图,而有的明明已经画好分镜图了,就非得故意试探你:“你觉得怎么拍好?”最好两人能够互相信任,而且导演愿意聆听摄影师的建议。

Cesar Charlone:说白了,摄影师和导演的关系有点像小两口。有点口角也是再正常不过的。我们摄影师呢比较像老婆,也就是叽歪一阵,最终还是得男人说了算。

Michael Chapman:有些导演,比如马丁·斯科西斯他会绘出详细的分镜头图,你照着拍就是了,这我求之不得,省得费劲折腾。还有些导演他没有明确的要求,随你自己拍,这也行。最怕有点半吊子导演,他自己想法很多,但都很烂,这就没辙了。所以和新导演合作很冒风险,因为,你不知道他会是哪一种导演!说到底,我们就是一帮来打工的外籍劳工,您还想怎么着呢?

John Toll:这主要取决于导演,毕竟导演是整个剧组的主导,摄影师也好,编剧、美工以及其他工作人员都是为他服务。当然有时候越磨越能出好活,只要能拍出好东西,我倒不在乎这个过程有多痛苦。

Kramer Morgenthau:我就是条变色龙,见人说人话,见鬼说鬼话,什么导演都能处得来。我当然喜欢那些充满想象力的导演,但话说回来,那些平庸的导演雇佣你正是为了让你帮他在画面中注入想象。所以一个好的摄影师,还必须得是一个两面三刀的政客,一个善察他人的心理医生。在片场你会遇到各种各样的问题,你可不能只是一个躲在角落里摆弄摄影机的家伙。

Cesar Charlone:雷德利·斯科特拍《银翼杀手》时是自己掌镜的,我听说科波拉很少过问摄影,他更多关注演员的表演。而贝托鲁奇喜欢一直看着取景器。每个导演有他自己的工作方式,很难说哪种更好一些。

Sean Robbitt:我的工作就是把导演的想法付诸于画面,如果他们对画面有想法,那我就实现他的想法,如果没有,那我会提供我的想法。的确有些导演他们对视觉化的呈现关注很少,他们更多的是指导演员的表演(“导演“),这并不代表他不是个出色的导演。我很乐意和这样的导演工作,因为在工作时,我会有更多的自由和激情,也会更有责任感,在这种情况下我往往能表现得更好。

Rainer Klausmann:有时候我会向导演抱怨我不知道演员下一镜头要干什么。但是,发牢骚之前你最好了解导演的脾气,不然他可能没好气地顶你一句:“演员怎么演不干你的事,摆弄你的摄影机去!”我当然梦想能遇上一个热心肠的好导演,但这几率太小了,大部分的导演都是恐怖分子!!

摄影师罗杰·迪金斯(Roger Deakins)在《007:大破天幕杀机》(Skyfall)片场

摄影师罗杰·迪金斯(Roger Deakins)在《007:大破天幕杀机》(Skyfall)片场你会考虑做导演么?

Michael Chapman:脑袋被门夹了才会去当导演呢!那是多倒霉的一个活儿啊,所有的人都在冲你嚷嚷,明星说导演我想这样~录音说导演我需要那个~如果你真是金刚不坏,勇猛无敌,跟老马丁似的,那您就去揽这活儿吧,不然真是冤大头。迄今为止,我发现摄影师是剧组里最乐得清净的人,因为明理的导演心里都清楚,他们会编会导甚至会演,但是不会拍!

John Toll:导演大部分精力都在考虑如何把电影组织成一个整体,只有摄影师才能享受导到真正的拍摄过程。而且干导演太磨叽了,他们两三年才能捣鼓出一部片子,而我们摄影师一年内能拍两三部电影。

Donald Mcalpne:我敢肯定,我要是当导演的话,那些和我合作过的导演,有一半得甘拜下风,但是不得不承认,还有一半导演,我永远也无法超越。得了,我还是宁为鸡头,不为凤尾吧!

Sean Robbitt:做一名导演需要坚忍不拔的耐力劲儿,有时为了一部片子耗上两三年筹备,再耗上两三年拍摄,再加上漫长的后期制作,想想都叫人白头,我还真不是这块料。

你如何看待分镜图?

Sean Robbitt:我拍戏时一般不管分镜图的事儿,导演爱用就用好了,我会看一下以做参考。但如果为一个年轻的导演拍摄他的处女作,那就很有必要预先画好重要场景的分镜图,这样有备无患,以避免可能会出现的问题。 当然大部分情况下,你不可能严格按照分镜图来拍戏。一旦场景布置好,演员开始表演,所有的事情都改变了——这才是电影摄影最叫人着迷的地方。

Billy Williams:我讨厌分镜图,因为你根本不可能把它照搬到镜头里。早年我拍电影的时候,没有人用这玩意。艺术范儿的导演一般都不爱画分镜图。我觉得它只有在拍战争场面的时候能派上点用场。与其机械地画分镜图,不如让演员多走几次位,根据排演的情况判断应该把摄影机放在哪个角度,如何构图。

Karl Walter Lindenlaub:分镜图是一个很好的工具,它能帮助你思考如何把剧本做视觉化的呈现,尤其是当场景复杂、剧组人员比较庞杂的时候,分镜图能够帮助每个人明确自己该干什么。当然,它也就仅是一个工具而已,真正开拍以后变数太多,不能完全拘于分镜图。

去年我拍《纳尼亚传奇2》时,有一场戏是怕三匹马一跃而起冲入城堡,当时设计的是让这三匹马落定时正好在一个指定的落点,这样拍出来的画面构图特别,很有视觉冲击力,反正在分镜图上看是这么回事。可是我蹲在大吊臂上守着摄影机等啊等,那三匹马就死活没法停在落点上,折腾得够呛,最后也没拍成。

Cesar Charlone:拍《盲流感》的时候我们是双机摄影,一台拍主要的故事线,另一台捕捉一些有意思的构图和场景。我很喜欢这种拍摄方式,这样一方面能保证一定的拍摄质量和进度,另一方面也给予了很大的自由、即兴创作空间。我常常开玩笑说,人算不如天算,上帝才是最牛B的艺术家。不管你如何精心筹划,拍摄的时候都有必要多给一些空间,好让上帝的灵光注入。

Roger Deakins:在我合作过的导演中,科恩兄弟是分镜图的拥趸者,他们会为每一个场景绘制详尽的分镜图,对拍摄内容甚至细节都有清晰而且明确的认识。虽然真正拍的时候他们会把分镜图扔在一边,但得益于扎实的前期准备,他们拍片的执行力和效率非常高,能把每一分投资用到刀刃上。但是我拍得最high的一次却是1986年的《席德与南茜》,正如片中性手枪的摇滚乐一样,我拍得恣意放纵,激情四溢,严格意义上说,那不是拍出来,是玩儿出来的。

Ellen Kuras:我个人的习惯是在开拍前和导演沟通一下,大概要拍哪些镜头,列一个拍摄清单,做到心里有数。光看分镜图会觉得比较无趣,尤其是商业片的分镜图。我更喜欢和导演在拍摄现场做一些实地的考察和准备。摄影师有个职责就是一定要把当天的拍摄任务完成,哪怕明星耍大牌迟到了,哪怕导演花了两个小时才封路布置好场景,你也得想法子把分内的事干完。

Michael Chapman:我拍片时经常得用到分镜图,尤其是动作场面更少不了,但我实在讨厌这玩意,它扼杀了摄影师的创造性,马丁·斯科西斯是唯一一个能让分镜图用得恰到好处的导演,他的分镜图更像一张图表,只标注需要拍摄的镜头和必要的建议。我觉得那些擅长画分镜图的家伙都应该改行去画漫画!我特别爱和刚入行的导演、制片人合作,因为他们需要分镜图又不会画,我就把这活儿揽过来,胡乱画一通好让他们闭嘴。

Benedict Neuenfels:拍《伪钞制造者》的时候,我们花了四周和演员走戏,集中的拍摄时间只有两三天,拍摄周期不过25天。当时我们就想看看快速而集中地完成一步电影效果会怎样。

摄影师罗杰·迪金斯(Roger Deakins)

摄影师罗杰·迪金斯(Roger Deakins)你更喜欢用哪种介质拍电影——传统的胶片还是数字高清?

Karl Walter Lindenlaub:我对数字高清持保留态度,我知道这是一股无法抵挡的趋势,但是它的确会带来很多弊病,我们不能盲目地标新立异,追逐新潮,而忘掉了自己的本行。电影艺术和技术发展了一个多世纪,现在的各种类型的摄影机和胶片完全能够满足摄影师的需求。我没有拍过任何高清电影,而且就我的经验来说,胶片电影的质感无疑要好一些,而且更易操作。这是一个甚嚣尘上、鱼目混杂的嬗变时期,等着吧,时间终会证明一切。

Cesar Charlone:我近几年拍的电影都用到了高清技术。《上帝之城》是我第一次完全用数字高清来拍摄电影。我并不排斥数字高清,只是在适当的时候拿来为我所用,拍《教宗的洗手间》时,我就同时用了16毫米和35毫米的胶片,Mini DV和VHS格式,只是后期混音时比较麻烦。后来拍《不朽的园丁》时,剧组给我在伦敦准备的工作室看起来特别像电台DJ的演播室,一大堆电脑和各种各样的机器。我常常自嘲说现在摄影师都不用光影作画,改用鼠标了。

如果你拍摄时使用过多的机器和设备,在现场势必会影像到导演的调度和演员的表演。拍《盲流感》时就有这么一个情况:当时户外光线的变化在窗户上投下淡淡的粉色,如果是在十年前,我一定会喊停,赶紧手忙脚乱地换上不同感光度的胶片,演员的表演情绪也被打断。但是现在我们只需要继续拍下去就行,因为这点小问题在后期很好处理。

Donald McAlpine:早在1987年拍《铁血战士》(Predator)的时候,我就意识到计算机技术会给电影工业带来一场变革。但是现在愿意尝试用高清拍摄的制片人还为数不多。就我个人而言,我很喜欢摆弄高清摄影机,近几年拍片的时候,我常常在正式开拍前用高清摄影机拍一段给导演看看以作参考,这样就省了不少事儿。一般大片片比都不低,这样制造了不少化工垃圾,实在很不环保。拍《金刚狼》的时候我就向制片方申请可不可以用高清拍摄,结果被否了。

在大银幕上看见自己拍的电影会有一种惨不忍睹的感觉,因为洗印和拷贝效果常常不尽如人意。我一般只能盯着洛杉矶和其他几个重要城市的拷贝制作情况,至于其他观众看到的画面,我只能祈祷上帝保佑。但是如果是数字高清的话,影像最终呈现出来的损耗会非常小,这样就能保证亲爱的非洲兄弟能享受到和纽约观众一样精良的画质。

Billy Williams:虽然我已经退休很多年了,但谈到这个问题,我还是觉得保留传统的介质比较好。大部分英国摄影师都和我持相同观点。但是以BBC为代表的电视台很热衷于数码技术。我的女婿是一名导演,最近在匈牙利拍摄《罗宾汉》系列剧,用的是高清摄影机,他就遇到了好些问题,比如拍摄在树梢间穿越的阳光时,高清摄影机没法呈现阳光中的光斑和光晕,他们费了好大的劲儿来解决这个问题,但如果是用胶片拍的话就根本不存在这样的问题。

Ellen Kuras:我喜欢用胶片拍摄,用数码技术做后期,最后再转成胶片。现在新技术日新月异,电影人很难抉择。胶片也在不断发展,富士和柯达争先推出新的胶片以适应摄影师的要求。介质的发展和更迭这是一个自然的过程。

Marc Koninckx:摄影师最大的乐趣就是透过取景器看光影在空气中飞舞。但是高清摄影机剥夺了摄影师这项特权——你没法对当下拍摄的画面有清楚的了解,对画面的控制更多在后期完成。最近几年高清的作品逐渐多了起来,因为能够有效地节约成本。我还是希望两种介质能够各尽其用,并行不悖。去年拿金棕榈的《墙壁之间》就是用高清拍摄的,它也是个很典型的代表。高清比较适合用来拍这样场景比较单一的文艺片。因为它的前后景都能控制在焦点范围内,这有点像电视。如果是用高清的话,摄影师和导演的关系会发生一些微妙的改变,因为导演可以通过监视器第一时间看到你拍摄出来的画面。而以前是摄影师先看样片,做出一些调整和修改以后再给导演看。而现在就糟了,导演(甚至制片人)就坐在你身边看着你拍,而你只能看到一块小小的电脑屏幕,——一些新的问题就产生了。

Roger Deakins:我不大在乎用什么介质,不管是用胶片还是高清,都能拍出好的作品。高清有个好处,你能马上看到自己拍摄的画面,而不用等到第二天看样片。像我这样心理素质不好的人就往往会失眠,老想着“我今天有没有拍砸啊?”越想越焦虑,第二天我都不敢亲自去取样片,只好差我的助理去拿,这真是一种折磨。

当然用高清拍摄也会抹杀很多传统电影的魅力,比如那些关于电影的传说——会玩光影魔术的黑匣子,伯格曼说到的“魔灯”之内,电影艺术最具魔力和神秘感的那部分会荡然无存。以前只要场记板“啪”的一声,演员以及所有的剧组人员都会进入全神贯注的工作状态,尽力让这一条早点过。现在反正高清摄影机一直开着,又不怕耗胶片烧钱,导演不断地说:再来一遍,再来一遍。真让人乏味~

Sean Robbitt:我觉得这样的争论无聊透顶,对这两种介质我都不会排斥。但有点令人发指的是有些高清的电影作品在声音和画面品质上呈现出巨大的退步,比如和录音的配合存在问题,画质也明显不如35毫米胶片。对于高清技术的运用我们存在很多的误区。如果资金足够的话,我还是建议用胶片拍摄,毫无疑问胶片拍摄的影像质量还是最好的,尤其是现在的胶片,完全能满足摄影师对影像质量的追求,妄图否认这一点的人大概脑子有病。但是话又说回来,现在电影的范畴拓展了,你用DV,甚至用手机拍摄一个故事,那也能叫电影,选择你能负担得起的形式就好。

摘自《光影大师》

作者: (美)丹尼斯・谢弗