大卫·欧·拉塞尔的着装一如既往,黑色马甲配上黑色西服,身穿黑色袜子和鞋子,系着黑色领带,戴着黑色牛角框眼镜,身穿一件亮白色衬衫。——但是他的个性却一点也不单调,他是善变的,或者说他的电影是善变的,像纸风车一样不断旋转,光芒四射。在奥斯卡金像奖的一周半前,拉塞尔住进了纽约市的格林威治酒店,他在纽约出生,旺盛的精力和喋喋不休的话语与这个城市非常匹配。他的头脑飞快地运转,仿佛计程车司机在正午的交通中横冲直撞。

《美国骗局》剧照

《美国骗局》剧照从他的第一部长片1994年独立执导的影片《打猴子》起,拉塞尔的电影变得越来越疯狂和复杂,从公路电影《与灾难调情》(Flirting with Disaster)(1996)到描述海湾战争的《夺金三王》(Three Kings )(1999)再到古怪的哲学喜剧《我爱哈克比》(I Heart Huckabees)(2004)。在过去的四年里,他的三部电影都获得了奥斯卡最佳影片和最佳导演奖提名——他因此而被誉为好莱坞最具冒险精神的电影制片人之一而声名鹊起:《斗士》(The Fighter)(2010)让他获得了首个美国导演工会奖提名;《乌云背后的幸福线》(Silver Linings Playbook )(2012)和《美国骗局》(American Hustle)(2013)同样获得了美国导演工会奖提名。汇总起来,最后三部电影一共获得了25项奥斯卡提名,将近一半与拉塞尔合作过的演员们似乎都和他关系非比寻常。

特里贝克地区比较冷,但是纽约人是不会介意的。当你运动的时候,你就会自己产生热量。大卫·欧·拉塞尔,这个身穿黑色衣服的男人从未停止过前进的脚步。

特伦斯·拉弗蒂:在过去几年内你获得了巨大的成功,现在你是美国导演工会奖的采访对象,并且你才55岁。干得不错!

大卫.欧.拉塞尔:或许我们应该再等等,真的,我可以等到我60岁的时候。

大卫·欧·拉塞尔

大卫·欧·拉塞尔Q:还是别等了。因电影《美国骗局》你刚刚第二次被提名美国导演工会奖,似乎这是一个很好的时机啊。

A:当美国导演工会奖(DGA)主席打电话告诉我,由于电影《斗士》我被提名首届美国导演工会奖的时候,这是我人生新的篇章的一个开始。在我的前三部电影之后,有好几年的时间,我步入了中年的荒废时期。当我开始写《我爱哈克比》的时候,我迷失方向了,因为我想得太多。到我拍摄《斗士》的时候,我走出了荒废期,我变谦虚了——当我接到电话的时候,我确实流泪了。

Q:你什么时候知道自己想成为一个导演的?你小时候看过很多电影吗?

A:我看过很多部电影,并且我也读了很多的书。我父亲从事出版行业,他的公司西蒙与舒斯特公司(Simon & Schuster)有很多咖啡桌书,我可以细细地看,浏览图片,让自己沉浸到一个充满魅力的世界。我那时看电影的时候,会沉浸到它描述的场景里。我会整天四处走动,沉浸在《音乐奇才》(The Music Man)或《欢乐满人间》(Mary Poppins)的生活里,无论我在什么地方,在学校或是其他地方都如此。我一直有一个私人的内心的叙事世界,头脑中总有一部电影。

Q:你没有进行过电影科班的学习,那你是如何开始拍摄电影的呢?

A:我当时是一名社区干事,开始是用视频设备对缅因州刘易斯顿的住房状况进行拍摄,后来我去了波士顿的南边工作,拍摄了一段12分钟的关于移民的纪录片,这些移民我之前跟他们都交流过。为了编辑这部片子,我注册到邦克山社区学院进行学习,这样我能使用一些家用录像器材。这样我就入门了。[他一只手敲打桌子,然后换成另一只手]。这些机器并没有被锁起来,你只要找到它们就好。(笑)我喜欢一切需要艰苦努力才能做到的事情,因为这样才是学习。这部纪录片在波士顿获得了有线电视奖。之后,我拍了第一部短片《Bingo Inferno》(1987),讲的是缅因州的一个宾果游戏厅的故事。我不知道自己在做什么,我带着这部电影参加了圣丹斯电影节,我看到自己被电影院校的孩子彻底打败,于是在我的下一部短片《Hairway to the Stars》(1989)中,我决定去学习,并且亲自做每一件事情。当然,我还有20年的时间去学习。我似乎觉得我花费了20年的时间来准备我的最后三部电影。

Q:是什么样的机缘让你成功拍摄了长片处女作《打猴子》?

A:拍完《Hairway to the Stars》之后,我获得了纽约市艺术学会的资助去拍另一部短片。但是,我不想再拍摄短片了,因此,我花了好几年时间试图创作剧本,但是劳而无功。它是关于一位幸运签语饼作者的故事,他写的是很私人的一些东西——基本上和《我爱哈克比》中的已知的侦探一样。我用了很多不同的方式来写这个故事,但是,我并不是从头开始做这件事情的。正如欧文(克里斯蒂安·贝尔)在《美国骗局》里所说的那样。有段时间我被叫去曼哈顿当陪审员,那时候我刚刚和女朋友分手,对生活很沮丧。我记得有一个夏天,我妈妈砸了车,喝了很多酒,我把这一切都编织到幻想的愤怒场景中去。最后出来的结果就是那样[拍手]。我把它记录在法院的黄色标准拍纸簿上,在那里我一直等待着被选为评审员。我担心这部片子太恶心,因为你知道它是关于不伦之恋的,但是我离开了法庭,在前行中充满活力。

Q:你一定闪过这样的念头,这部电影的票房可能不太好。

A:是的,但是看过格斯·范·桑特(Gus Van Sant)导演的《邪恶的夜晚》(Mala Noche)之后,我受到了鼓励。这部电影非常的私人化,我感到震惊。这个电影让我明白一件你认为非常尴尬或是非常恶心的事情,或许可能只是一个很好的故事。于是,我开始四处推荐剧本,找到了代理商和一些投资人。通过我的妻子,她在新线电影公司(New Line Cinema)工作,我有了一些进展——2:35,不是16mm,这让人非常激动。

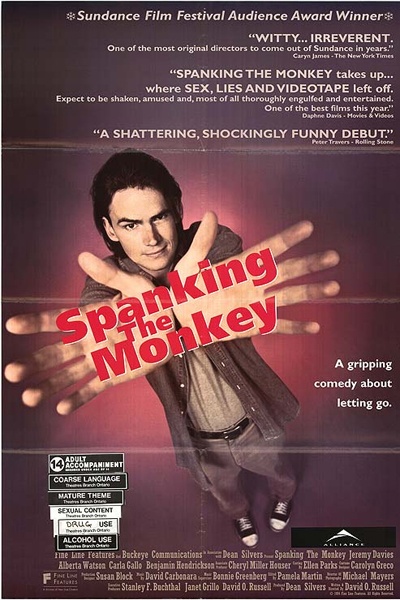

大卫·欧·拉塞尔处子作《打猴子》海报

大卫·欧·拉塞尔处子作《打猴子》海报Q:你一直都是执导电影拍摄吗?

A:这是我的电影所要做的事情。从执导电影中我学到了很多。电影中的一些场景带给我一种快乐和功成名就的感觉,因为我清楚地知道什么是我想要的,另外还有一些其他的事情会让我完善自己。但是,你知道,要花很多年的时间才能让一个人真正擅长做某事,并且做得足够好。事实上,这部幽闭恐怖的电影,所有场景都发生在一座房子里,这让拍摄变得简单——只用了23天——电影杀青镜头的拍摄需要8万美元。要完成这部电影,我还需要10万美元,我从一个做牛仔服饰品牌投资的人那里拿到了这笔钱。帕姆·马丁(Pam Martin),《斗士》的剪辑人,和我一起在我的餐厅进行电影的剪辑工作。

Q:《打猴子》在圣丹斯电影节引起轰动,对吗?

A:我们摘得圣丹斯电影节观众奖,也在那里找到了发行商。多亏有范.桑特那样的的电影,它为阴暗电影提供了好的时机。但是,哈维·韦恩斯坦(Harvey Weinstein)告诉我,“你只能红5分钟,然后就消失在公众视线里。如果你行动不够快速,机会就会溜走。”于是,我很快就写出了《与灾难调情》。我想做些更有趣的事情。

Q:当然,有些人认为《打猴子》是个喜剧片。

A:我一直认为它是一部感觉不太让人舒服的电影,但是即使在电影的阴暗面里也蕴藏着喜剧性,你知道吗?这就是我看事情的方式。它是我的特质。

Q:在影片《与灾难调情》中,你与很多大牌的演员进行了首次合作。

A:我遇到了很多心中的英雄——阿伦·阿尔达(Alan Ald),玛丽·泰勒·摩尔(Mary Tyler Moore),莉莉·汤普琳(Lily Tomlin),乔治·西格尔(George Segal),还有本·斯蒂勒(Ben Stiller),帕特丽夏·阿奎特(Patricia Arquette)和蒂娅·利奥尼(Téa Leoni),他们都经验丰富。

Q:你从一开始就知道如何指导演员的表演吗?你是否总是对此眼光敏锐呢?

A:我只知道我想让他们做什么并且帮助他们完成。无论是从地下室、或前门或后门或窗户,我都能到达那里——无论是通过什么方式,我会和他们交流我认为这个场景应该如何发生。我会谦虚地和演员坐在一起交谈,“我不知道,我们一起来讨论一下吧。我的确知道最终应该呈现出来什么样子的东西,这是我的工作。我乐于接受惊喜,但是我们需要找到核心的东西,那就是电影。”前两部电影的拍摄让我学习到一点:影片中对话的多少和节奏有关。节奏就好像音乐一样。它并只是语言——也是外观,每个镜头都是有节奏的。

Q:你喜欢进行大量的彩排吗?

A:在拍摄一个场景前,我会走到布景中去,自己稍微表演一下。然后演员一来,我们就开始拍摄,不停地拍摄,这样他们就会找到节奏——语言的节奏,现场的节奏。一旦我们陷入停滞,如果节奏是对的,我希望摄像机进行快速移动。我不希望演员一遍遍地彩排这个场景是怎么样的,他们只需要入戏然后跟随他们自己的感觉而已。

大卫·欧·拉塞尔——我喜欢一切需要艰苦努力才能做到的事情来源:电影网

展开

大卫·欧·拉塞尔——我喜欢一切需要艰苦努力才能做到的事情来源:电影网

展开

大卫·欧·拉塞尔——我喜欢一切需要艰苦努力才能做到的事情收起

大卫·欧·拉塞尔谈《美国骗局》中的角色

Q:是否某些演员比其他演员相处起来更舒服?

A:出演《我爱哈克比》中的演员达斯汀·霍夫曼(Dustin Hoffman)比任何人都能抓住我的节奏,还有《乌云背后的幸福线》和《美国骗局》中的布莱德利·库珀(Bradley Cooper)。出演《乌云背后的幸福线》的演员罗伯特·德尼罗(Robert De Niro)总是对我说,“你有非常特别的节奏,大卫,我希望能做好。”

Q:当电影作品的节奏正确的时候,电影会给人一种身临其境的感觉。你经常使用故事板吗?还是你更加偏向于依赖电影制作过程中的一些难以预测的元素?

A:我总是备有一个拍摄列表,并且我一直都知道我要的合成效果是什么样子。你需要对一些动作内容准备故事板,正如《夺金三王》。我拍摄这样的影片是因为年少气盛的我,曾经一度阴暗紧张、愤世嫉俗,我想告别这样的自己——在我最初的几部电影就是如此,我想做一些更重大的事情。拍摄更有男子气概的人物,他不像最初两部电影中的男性角色一样踌躇不定。我想拍摄一些动作片。

Q:你觉得这难吗?

A:我喜欢设计《夺金三王》中动作的节奏,我知道我想以什么样的方式去做,然后我就这么做了。这么说吧,对于再次拍摄动作片我没有很大的欲望。

《夺金三王》海报

《夺金三王》海报Q:你做这件事的主要原因是什么?

A:对我来说,这部电影是对暴力的深思。在整部电影中只有5处子弹射击镜头,我们希望每一个镜头都有特定的效果。这就是为什么我们把子弹打在身体上——有点类似于CS场景。这个镜头我们是实拍的,而不是数字合成的。我们还用彩色反转片拍摄了一些镜头,这点吓坏了华纳兄弟。我们不得不改变技术,因为你看不到演员的眼睛。我们先是做了漂白效果,在胶片上用了一层硝酸银使其效果更明显——现在用苹果手机也能做到这一点。对40岁以下的人来说,“谁在意呢?”但是在那时候,这是一件大事,尤其是对制作公司而言。一旦他们进入到那个兔子洞,它就成了彩色反转片,它有饱和、强烈的色彩,就像今日美国头版上的彩色图片一样。当你做类似事情的时候,你必须坚定。你必须坚定果敢地去做所有的这些事情,并且赢得每个人的支持。

Q:现在我们换个话题。你能讲讲哪个电影制片人给你的影响最大吗?

A:弗兰克·卡普拉( Frank Capra)给我的影响最大,尤其是他执导的《美好人生》( It’s a Wonderful Life)。我喜欢他电影中的平民主义思想:清洁工,歌剧风格的故事以及真挚的感情。他的电影同样有黑色的一面,但是毫不畏惧——尽管有时候表现过火。卡普拉作品里体现出一种美丽的纯真,使他能够以一种非常有力的方式去看待所有坏的事情。我尤其喜欢他创造社群感的方式——马蒂尼的饭店和酒吧,高尔半岛的杂货店,家里,主要街道,大楼以及银行和贷款的对抗。

Q:在电影《斗士》和《乌云背后的幸福线》里你表达出了这种社群感。

A:在《乌云背后的幸福线》里有一个场景,布莱德利·库珀去接詹妮弗·劳伦斯约会,所有人都从一扇旧窗户望过去——有她的父母和邻居们——你有一种真正的邻里间的感觉。当然,在上达比,费城之外的地区,街上的每一个人都认识其他人。我非常喜欢把拍摄场景放在社区,在社区选演员,这让我感觉很兴奋。

Q:当你在类似那样的拍摄地,你的拍摄会有大的变动吗?

A:在拍摄那天基本不会有大的变动。通常很多要拍的东西我已经准备了故事板,拍摄列表或者我已经把它写入剧本了。我知道我想拍某些镜头,有些天拍摄内容多,有些天比较少。我喜欢比较少的镜头,我可以现在讲给你听……

Q:当然

A:一个是卡普拉的镜头。有一本书,它的书名是《美国愿景:弗兰克·卡普拉的电影》,作者是雷·卡尼(Ray Carney),这本书我读了很多遍,并且在30年前就非常仔细地研究了它的图片。电影《美好人生》里有一个火车站的场景,吉米·斯图尔特(Jimmy Stewart)在车站接他的哥哥,他哥哥从学校回家。斯图尔特站在火车旁边,你会看见从他脸上滑过的所有表情如同天气一样。卡普拉让画面定格在那儿,因为斯图尔特开始慢慢地穿过拥挤的人群,画面中他的脸显得很大——他不断被人们碰撞,这个画面体现出电影的深度,但是你会迷失在这个男人的情绪变化里。这是一个很长的镜头,在我看来它很壮观:它带给你一种世界围绕你旋转的感觉。在《乌云背后的幸福线》中我也做了类似的处理,詹尼弗让他众叛亲离之后,布莱德利站在电影院外面,我喜欢形式和构图。我喜欢深背景和近前景。某些人在镜头里靠前,而有些人在他们后面,我喜欢深度。

Q:那是不是个人场景特写取代了让你感兴趣的背景呢?

A:对我来说整部电影就是“这个人是谁?”电影是对人的观察,观察人的每一个方面,他们的心、情绪、衣服、衣柜、浴室、食品、感情生活,他们梳头发的方式。我希望你对他们感到很亲近,因为这些人是电影的音乐。我所有的电影都是以“这个人是谁?”开场,在《乌云背后的幸福线》里,我用了布莱德利·库珀的后背开场。在《斗士》里,开幕场景是克里斯汀·贝尔坐在沙发上直接对着摄影机讲话。

Q:你在《斗士》拍摄的时候总是计划以这种方式开场吗?还是在编辑的时候做的决定?

A:对那部电影来说,我是在编辑的时候做的决定。原来的开幕场景是马克·沃尔伯格(Mark Wahlberg)在街上进行搜索,然后画面上显示的是马克的后背,正如在《夺金三王》里一样。那部电影你还记得吧,开幕场景是一片空旷开阔的沙漠。你听见靴子踏过的声音,在画面的右下角来了一个人站在那里,和画面外的一个人交谈。在《斗士》场景中,你同样会有一种空旷感,先是在街上,然后是马克出现在画面的右下角,与画面外的某个人说话,接着是画面中出现了他兄弟的拳头。这有点像叙事画,当然一切都是设计好的,我对画面进行了思考,我喜欢从电影的角度去考虑。

《斗士》剧照,本片的成功让大卫·欧·拉塞尔得以第一次入围奥斯卡金像奖最佳导演的提名

《斗士》剧照,本片的成功让大卫·欧·拉塞尔得以第一次入围奥斯卡金像奖最佳导演的提名Q:对于这样的场景,在拍摄的时候你的故事板是不是没有多大的改变呢?

A:我们让它看起来很容易并且毫不费劲,但是从你的问题中我能感知人们认为这是一场意外事件,其实这一切都是我那天编造出来的。

Q:不,我根本没有那样想,我只是想问你是如何做到这种自发性的效果——你抓到了那种很逼真生动的混乱场面。

A:整个混乱场景吗?我不知道人们到底在谈论什么。我喜欢听到人们告诉我他们谈论的是什么。它不是混乱,我可以告诉你:它是在讲故事。

Q:我可以确定地说你不只是光坐在那里就能拍出好的效果来。

A:我们来谈论一下所谓的混乱吧。回到《斗士》,有一幕是克里斯蒂安·贝尔坐在沙发上的场景。马克走进来坐下,一言不发。——这是设计好的,他没有说一个字,因为他是性格较安静的哥哥,这里有一个对比。如果你去看一下超级八里面母亲和家庭的镜头,它让你回想起母亲教兄弟俩拳击的情景。这是非常特殊的。然后你在画面中看见马克和拳头——我喜欢这样的构图——马克就像蚊子一样忽略了它。然后他们开始打斗,你有一种身临其境的感觉。控告我吧,我在捏造生活。

Q:我认为这是影片中你感受最强烈的地方。

A:影片的前奏长达5分钟。我们看到贝尔饰演的角色迪基与HBO电影摄制组,他们正在制作一部关于他的纪录片。然后,我看见摄影机对准了街道,在这里要拍一个镜头,而拍摄地点在洛厄尔。我想到一点“远观这些布局对称的房子,在这条狭窄的街上房子鳞次栉比,房子之间的距离非常近。如果你用高尔夫球车快速地拍摄街道,画面就会从兄弟俩的交谈无缝地转向HBO摄制组,你就会得到那种效果。于是,我告诉手持摄影机稳定器的家伙,“加速,还不够快,你要让它落地——需要的话,把调节器取下来!”我们尝试了多次让其速度加快,实现了远视效果,但是有一点点晕眩。我选择那条街和那个十字路口是有原因的。每一个我向你描述的场景都不是无序的或是即兴创作的,它是经过特意挑选的。

Q:你是通过这个外景地去体现人物角色的生活。

A:我选择这个外景地是因为我喜欢有深度的感觉。这是一个广角镜头,展示了四条不同的街道,所有的低矮的建筑,以及人行道中间的行人。如果你离开这条狭窄的街道,望向远处会产生一种感觉,兄弟俩是这个街区内微不足道的人物。在贫瘠的工业城里的小角色走上大街住上了洋房。在一个镜头里,你看到了所有的信息。他们在主路上散步,买了一张乐透彩票,你可以看见人们在刮彩票。这都是精心设计的用斯坦尼康拍摄的镜头,后来我们切断了这个镜头,但是它依然达到了从左到右的移动效果。你在前行,透过这个大千世界,你目睹了这些精心挑选的人物在刻意选择的场景地点上所经历的一切事情。

Q:你是如何将这种美学用在影片《美国骗局》的开幕场景中的?

A:我想做的是通过丰富的人生经历去激励人。或许对人们而言它看起来太逼真了,因为让他们觉得混乱。我可以回忆一下所有执导过的电影的开幕场景,在《乌云背后的幸福线》或是《美国骗局》中开幕场景是挂毯。在电影中,你第一眼看到的依然还是这个男人——克里斯蒂安·贝尔——在弄头发,你会想,“天啊,这人是谁啊,他到底在做什么?”它不是关于头发,而是关于他的全部工作,他的生活和他的身份——他身份的脆弱和激情。他在构造自己的身份,你会发现他承受很大的压力,并且非常紧张。我们做了一个音效设计,当布莱德利·库珀闯入的时候,把片场的空气吸出去,直至片场产生紧张感为止——这是一种环境音效设计——通过卷带式的磁带录音机发出的一种难以辨认的声音而达到效果。然后艾米·亚当斯(Amy Adams)走了进来,他们互相看着对方,意味深长——我们不知道他们之间的故事,但是我们知道他们之间一定有着某种深厚的联系——然后门砰地一声突然打开,所有的环境声音停止了!紧张感消失了,我们被带入了一个三角关系,这是一种新的紧张。或许“激烈”这个词比“混乱”这个词更合适。

Q:是很激烈。你试图为观众创造一种什么样的氛围呢?

A:《美国骗局》的开幕场景和《乌云背后的幸福线》中的赌博场景类似,每一个人都因赌博而争吵,观众们对赌博一无所知。但是他们知道这些人对此非常认真。我喜欢这样的场景,在这样的场景中观众对发生的事情并不太清楚,然后便士掉落了下来。这和《斗士》中马克·沃尔伯格和艾米·亚当斯与母亲和妹妹坐在一起的场景相像。

Q:像《斗士》那样的一组镜头的拍摄,你是否会用多台摄像机呢?

A:看情况。《斗士》的那个场景,每个人都是坐着的,精力充裕。我们确实有两部摄影机,一台摄影机放在房间的这边,令一台放在房间的另一边,非常简单。《乌云背后的幸福线》中的赌博场景有更多移动的部分——更多的人,无人坐着,每一个人都在走动。对于这样的场景,我把它称为“连锁”场景。我把一个移动车放在一边,以德尼罗为中心进行拍摄,另一边也放一个移动车以他的对手保利.霍尔曼为中心拍摄。大多数镜头都是用广角镜头,你会感觉到它的真实性,动作是连续的,詹妮弗和布拉德利在鲍勃的右边做出实时回应。

《乌云背后的幸福线》剧照,本片提名八项奥斯卡金像奖奖项,詹妮弗·劳伦斯最终斩获最佳女主角桂冠

《乌云背后的幸福线》剧照,本片提名八项奥斯卡金像奖奖项,詹妮弗·劳伦斯最终斩获最佳女主角桂冠Q:我想问问你电影的原声问题,尤其是你的最后三部电影,因为它们的原声特别与众不同。你是不是总会在脑子里为特殊场景准备特别的音乐呢?

A:其实,我确实有所保留,我一直等待着,希望在恰当的时机用上准备的音乐。但是你不知道什么时候恰当的时机才会出现。艾灵顿公爵在《美国骗局》中所唱的这首歌Jeep’s Blues,是我珍藏了30年来的宝藏。艾灵顿公爵死于1974年,比电影上映早四年。我记得很清楚;我去听他最后一场音乐会。这就是人物角色喜欢的音乐。他们说,“是谁开创了这样的音乐?”(有些人可能会问,“是谁开创了这样的电影?以一个男人在梳头发作为开幕场景?”)艾灵顿作为一个管家的儿子,成为优雅和韵律的偶像,所有的演员们都理解并且喜爱这一点。

Q:所以音乐找到了属于它的时机。

A:另外还有一个,“我有你的号码,”这首歌也是我一直喜欢的歌曲。使用某种音乐是一种艺术。首先,你必须喜欢它,第二,如果一首歌已经司空见惯或是老生常谈,没有太大的关系,只要这个音乐没有被用过或者没有以你要用的方式被用过,那你大可以用它。

Q:这首歌恰好出现在骗子情人意气风发以跳舞来庆祝的时候。你是如何想到让杰克.琼斯进行现场演唱这个点子的呢?

A:我的音乐总监苏·雅可布(Sue Jacobs)建议的,我不知道他过去很活跃,但是显然如此,并且嗓音很动听。于是,我设计了一个镜头,从穿过公园大道开始,那是人物角色办公的地点,然后走进皮埃尔饭店。

Q:为什么是皮埃尔饭店呢?这是一个很安静、传统的旧式饭店。

A:我喜欢公平的交易,因为我觉得这很酷。在80年代,每个人都会去某些地方,对此我不太清楚,或者是去迪厅,而我会去皮埃尔饭店的小咖啡厅,在那里蓝头发的人和同伴跳舞,我也会和他们一起跳舞,我觉得很好。对《美国骗局》里的这些角色来说,他们热爱生活和彼此,热爱优雅和旧式传统——在迪斯高的鼎盛时期,他们喜欢艾灵顿公爵,这是对的。这就是为什么我喜欢他们,也是为什么他们值得关注。对我来说,他们不仅仅只是病态的犯人,而是一群热爱生活的特殊人。回到那个镜头,我们穿过公园大道来到皮埃尔饭店,我们穿过拥挤的舞者,看着房间的屋顶,克里斯蒂安和艾米默契地唱着歌。这一切都是经过精心设计的;你选定好时间,选择具体的某一场进行拍摄。你可以摇镜头或是进行剪辑——我们本来是摇镜头,但是后来我们决定进行剪辑——杰克琼斯表现很完美。通过从左到右的平滑移动,我们进行了切分,你是对的。所有的都融合在一起,非常神奇。

Q:节奏就是一切,对吗?

A:是的。

Q:现在,你的事业似乎处于全盛时期。

A:你知道,导演非常难,我要学习的东西还有很多。我可以说,在DGA的现场看梅尔·布鲁克斯(Mel Brooks)、奥利弗·斯通(Oliver Stone)或是迈克·尼科尔斯(Mike Nichols)或沃伦·比蒂(Warren Beatty)的采访和在线观看对他们的采访——是让我成长为导演的一个重要部分。当我就丹尼斯·霍珀(Dennis

Hopper)的导演生涯对他进行采访的时候,我非常的兴奋。世界上有太多的东西可以进行“导演”,这是一个大千世界。它就像指挥交响乐一样,能成为其中的一员我觉得很幸运。

本文原载于影视工业网