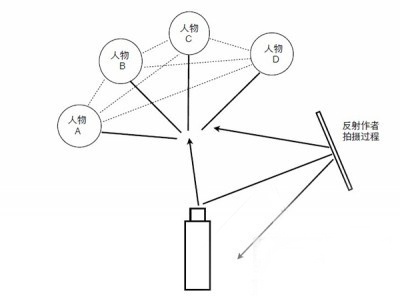

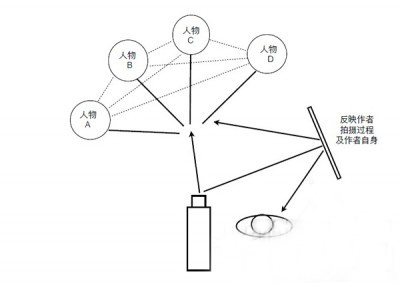

从银幕上看,“作者电影”比其他电影更为复杂,原因在于它关系到了作者世界本身。当摄影机跟世界发生关联,这中间就会产生一面镜子,从而把作者本身也当成了拍摄对象给拍摄进去了,这种类型叫做反射式视点。

德国导演维姆·文德斯(Wim Wenders)

德国导演维姆·文德斯(Wim Wenders)首先来看一下那些经常以这类影片类型进行创作的作者。德国电影导演维姆·文德斯(Wim Wenders)是新德国电影的代表人物之一,他拍摄的电影涉及不同类型,早期曾拍过很多公路电影(算是这一类型电影最杰出的代表),不少作品都成为电影史上的经典之作,如《柏林苍穹下》(Der Himmel Ü ber Berlin,1987)、《德克萨斯的巴黎》(Paris,Texas,1984)。他也有一些奇特的戏剧风格的电影,如《百万美元酒店》(The Million Dollar Hotel,2000)。

需要注意的是,文德斯所拍摄的纪录片作品也很多,在数量上不比故事片少,并且在形式上也进行了很多积极的探索。电影《寻找小津》(Tokyo-Ga,1985),内容是关于日本导演小津安二郎及其镜头下的日本。

小津安二郎在西方影响很大,而他在日本就只是一个讲家长里短的导演,很多新锐的日本导演看不起他。那时日本新浪潮导演觉得他过于守旧,镜头里都是穿着和服、正襟危坐的老派日本人,摄影机位也不变一下。可是小津安二郎影响了很多电影导演,包括侯孝贤、文德斯、阿巴斯在内的许多导演都很崇拜他。(阿巴斯的电影《五——献给小津》(Five,2003)的开头就是向小津安二郎致敬。可以说,西方电影界通过小津安二郎的电影获得了某种日本精神的印象。)

《寻找小津》(Tokyo-Ga)中被弹子球机催眠的人们

《寻找小津》(Tokyo-Ga)中被弹子球机催眠的人们正是带着这样一种期待,文德斯去日本寻找小津安二郎电影里的日本印迹。然而去到日本却发现现实跟小津安二郎的电影不一样,于是就产生了疑惑:到底是小津错了,还是当时根本就没有一个这样的日本,是由他自己通过电影造出来了一个日本?还是说这个日本曾经存在,只不过今天不是这样了?文德斯镜头里的日本,有一些景象似乎和小津安二郎的电影和他的主题没有关联( 例如他会去关注并痴迷于高尔夫练习场, 以及被弹子球机催眠的人们)。

这部片子在一定的群体里面挺受追捧的,不过电影专业的学生不能把自己当成一个纯粹的观众来看电影,不应该纯粹从个人喜欢与否的角度来评判电影。我觉得人的观影经验也是多种多样的,

个人化一点的片子会有它自己特有的魅力。之所以把这部电影称为“心像纪录片”,是因为在影片中作者以近乎梦呓的喃喃自语,带领我们穿行于当时的日本、小津的影像以及作者自己的思绪之中。

”反射式视点“

”反射式视点“ ”自省的视点“

”自省的视点“在“反射视点”的影片里,作者以第一人称的方式出现在影片中,还不完全算是一个被拍摄的客体。与此相比,有一种情况更加复杂、更加作者化,我们把它叫“自省的视点”。

所谓自省的视点,是指作者将其自己也作为被拍摄的客体之一而呈现在影片中。他的心理活动乃至主导的整个拍摄过程一直处在不断的内省中,从而使影片表现为一种在内省中不断前行的过程。

克里斯·马克的影片《日月无光》(Sans soleil,1983)也是一部风格异于常规的影片。影片旁白使用了书信体,克里斯·马克在片子里以摄影师的身份给一个不知是谁的对象写信。信里有许多私人语境的东西,也看到他去了几个差异非常大的地方,例如北欧、日本甚至非洲。一般而言,这些地方很难被串联在一起,在这部片子里,串起它们的是作者近乎意识流的思绪。在影片《寻找小津》里有一条现实线索,展现的是现实的行进轨迹,比如慢慢找到小津二郎当时的工作伙伴,然后再找他的视点和他的精神……可是在《日月无光》中这一轨迹变得更加不清晰了——甚至不是按照逻辑的线索,常常前一个镜头还在日本,下一个镜头就到了非洲了,那么将之联结在一起的黏合剂是什么?文德斯早年一直在拍公路电影,因此在他的《寻找小津》中公路电影的痕迹还在。只不过对公路电影而言,“路”是现实世界当中具有物理性质的;而在《寻找小津》一片中,“路”变成了作者心里的路,更加模糊了。但《日月无光》中,这一路径也变得极难找寻。

我曾经为拍纪录片在一个多月的时间内围着整个地球转了一圈。启程之前我对这趟旅程期望很高,可实际在世界各地游走时却感到有些失望。去了那么多不同文化的地方,欧洲、美国、伊朗、非洲、土耳其,它们中间的差异性之小让我有点吃惊。非洲就像海南的某个村子,甚至街边晒太阳老人的腰带居然是李宁牌的;至于伊朗,若不留神就会误认为自己是在新疆(甚至德黑兰酒店中的家具和窗帘风格也一直在提醒我)。如今世界的同质化倾向如此严重,已经越来越难让人感受到差别了。如果我们将所有的创作灵感都寄托在寻找外部世界的差异,那将来能拍成电影的题材会越来越少,对此给予期望的创作者们也会越来越失望,因为地域和文化的差异正在缩小。

《日月无光》(Sans soleil)剧照

《日月无光》(Sans soleil)剧照但在这个看似越来越近似、越来越单调的世界背后,人们的思想和意识形态差异仍然是另一道风景。比如我们在美国采访跆拳道运动员,在得知我们即将去伊朗拍摄他们未来的竞赛对手时,美国小伙子说“替我向他问一声好”。我们把这个讯息带给伊朗运动员,旁边的官员说“告诉他,奥林匹克赛场上见”(在伊朗运动员获得比赛冠军后,主动拉起获第三名的美国运动员的手)。

在这类影片里,我们跟着作者走,看到的现实世界是我们熟悉的,但是它最有价值的地方却在于其中融入了作者的思考。也就是说,当作者把自己当做一个关照对象时,他便也成为一道风景,并使这道眼前的现实具有了不同的意义。同样一个东西,当思考的主体不同时,所呈现出的情绪和味道也会不同,就像杜甫所说的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”。

这一点对于电影来说是值得关注的。一旦打开这扇心灵之门,就会发现人的内心世界是如此精彩,没有理由不被电影记录。但展示这个世界存在难度,它容易让叙事变得零散化,呈现出的东西容易让观众迷惑。比如《日月无光》,刚才还是日本,怎么一下又到了非洲?让观众接受这样的叙事,对作者也是一个挑战。音乐在这部影片当中也起到很大的作用。这部影片和《寻找小津》的音乐有相似之处,都使用了近乎催眠的风格。音乐并不随着叙事的起伏跌荡来行进,更多时候是在贴着内心行走。

摘自《纪录片创作六讲》第五章 心像

作者 王竞