当越来越多的观众习惯于好莱坞电影的叙事和景观后,艺术电影常常被视为冗长和费解的,其中一位得到“看不懂”指责最多的导演便是塔可夫斯基。对此,塔科夫斯基的回答是,“用镜头取悦观众,只意味着你对他们没有丝毫尊重” 以下就是他的原话:

我相信,世上找不到任何一位明知没有人去看他的作品,还会努力去完成个人心灵使命的艺术家。然而,艺术家在工作的同时,必须在自己和其他人之间隔一帘幕,以避开空泛、繁琐的话题。因为唯有完全的诚实和真挚,加上他对自己之于他人的责任的理解,方能担保艺术家履行其创作的命途。

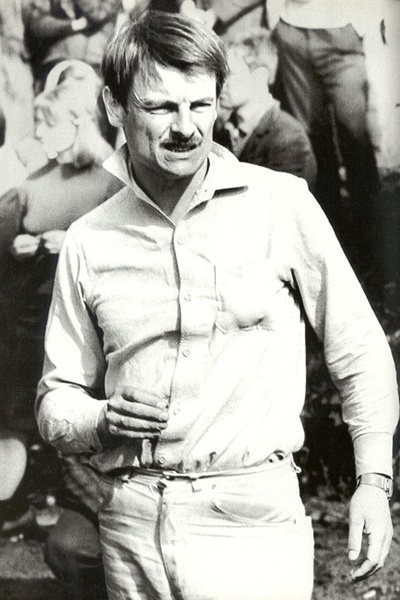

“电影诗人”安德烈·塔尔可夫斯基

“电影诗人”安德烈·塔尔可夫斯基

我的拍片生涯里,经常被指责(这类攻讦不计其数)为“脱离现实”,仿佛我处心积虑要将自己从民众的日常生活趣味中隔离开来。我必须坦白承认,自己从来不明白这些指责所指为何。设想,一位艺术家,或者任何人,要能够弃绝社会、时代,把自己从生长的时间和空间“解放”开来,那未免太理想主义了罢?我一直认为,任何人、任何艺术家(尽管同一时代的艺术家,其审美和理论的立场可能南辕北辙),必然是环绕在他四周的现实的产物。我们可以指责一位艺术家从某些难以接受的观点来诠释现实,但这与脱离现实不能混为一谈。显而易见的是,每一个人都表现了他的时代,并且总是将该时代的进化法则铭记在心,尽管事实上并非每人都有意将这些法则当一回事,或放胆正视一些他们并不喜爱的诸般现实面相。

诚如我稍早所说,艺术影响一个人的情感,而不是其理智。艺术的功能,自古以来,就是去启动和松弛人类的灵魂,使其更能接纳美好。每当你看一部好电影、品赏一幅画、聆听音乐(当然,设定那是合乎“你”的格调的艺术),当下你就全然松懈、神魂颠倒——但并非因于作品的理念或思想。无论如何,诚如我们方才所言,伟大作品的理念总是暧昧的,总是有着两个面貌,汤玛斯.曼亦如是说。艺术和生命本身一样,多面向且无限度。所以,作者不能依照他对自己作品的理解,寄望观众以一种特定的方法了解其作品。他能够做的,无非是将他心目中世界的影像呈现出来,使人们得以透过他的双眼来观看,并且在心里盈满着他的感受、疑虑和思考……

拍片实在是一项极其昂贵的消遣。因而我们目前所处的情势是:观众可以随意选择可使他们产生共鸣的导演;倒是导演没有资格坦然声明他对一部分把电影当做是娱乐、藉电影来逃避日常生活中的悲苦、焦虑和贫乏的观影人口根本没有兴趣!

我们不必责怪电影观众没品味——这世间并未赋予我们每人同样的机会以发展我们的审美知觉。那正是真正的困难所在。然而,如果昧着事实佯称观众乃是艺术家的“最高裁判”,仍于事无补。什么样的观众有这样的能耐?那些负责文化政策的官员们应该参与创造一种气候、制定一种艺术产生的准绳,不可再以那些极其虚假不实的货色来欺骗观众,以致不可救药地败坏了他们的品味。不过,那并非艺术家得去解决的问题。不幸的是,艺术家并未担负文化政策的职责。我们能够担保的,不外乎我们作品的水准。艺术家自当就关乎自己的一切,知无不言,言无不尽,无论观众是否觉得该一言谈的话题确实既中肯又重要。

有一段时间,我的确考虑着要放弃整个电影工作……但是,当我开始收到许多观众的来信(在前面我曾引用了其中一些),我知晓我没有权利做这么重大的决定。此外,既然观众当中有这样一些人如此坦诚率直、心胸开阔,且又这么渴望我的电影,那么我只有不计一切代价、全力以赴了。

如果有观众认为设法与我本人对话对他们而言是重要且值得的,对我的工作而言,这可以算是最重大的激励吧。如果有人得以使用和我一样的语言,怎么能忽略了他们的兴趣所在,为的只是其他一些既陌生且疏远的人众?这些人自有其“神灵和偶像”,我们是道不同不相为谋。

艺术家所能提供给观众的,并非是在他和材料奋斗当中开放、坦诚的气度。观众也因而得以欣赏我们努力的意义所在。

如果你试图取悦观众,不分青红皂白地一味接受他们的品味,充其量只意味你对他们没有丝毫尊重:你只是想搜刮他们的金钱,而且,你只不过是训练艺术家如何保障他的收入,却吝于提供富启发性的艺术作品来训练观众。

至于观众,多半依然洋洋得意、自以为是,其中根基扎实、信念坚定者,则少之又少。我们如果无法提高观众鉴赏的能力,以给我们鞭策批评,那无异于以全然的冷漠来对待他们。