视听幻觉

影院灯光暗下来,电影开始了。残酷而神秘的影像出现在银幕上: 一台电影放映机转动着,电影的一个特写影像穿过它,出现了吓人的动物祭品的影像、一个钉子被钉入手掌。然后,在更为“正常”的时间里,出现了一个停尸房。我们看到一个男孩的尸体,像其他尸体一样,但他忽然活了过来——他起来、读书、他倾向银幕前面,随后,在他的手前面,看起来正在形成一张美丽的女人脸庞。

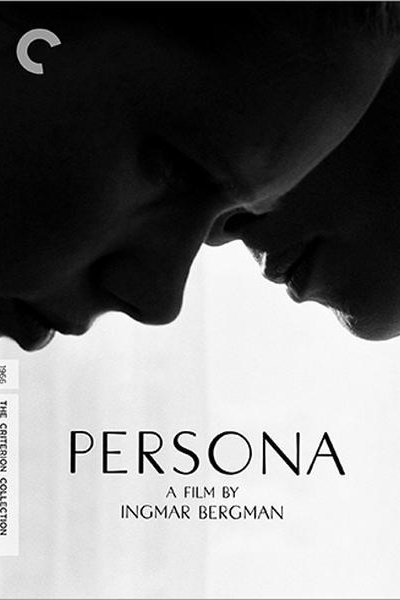

《假面》CC版海报

《假面》CC版海报到现在为止我们看到的是伯格曼的影片《假面》(Persona,1966)的开场段落,这是一直由像雷蒙·贝卢尔(Raymond Bellour)、大卫·波德维尔(David Bordwell)、玛丽莲·约翰斯·布莱克韦尔(Marilyn Johns Blackwell)这样的人在书籍和大学课程中所分析的内容。而且,这段影片还会继续被这样分析下去。

停!让我们把伯格曼的影片倒到头,把声音关掉,忘掉我们以前看到的,重新观看影片。现在,我们看到了相当不同的内容。

首先,钉子钉入手掌的镜头:无声放映时,它形成了由三个分立的镜头所组成的感觉,而有声音时,因为声音的连接作用我们把它们看成一个镜头。不仅如此,无声时,被钉的手是抽象的,有声音时,它是可怕的、真实的。在停尸间的诸多镜头中,如果没有将它们连接在一起的滴水声,我们会发现这些镜头只是一系列静止的画面,上面只有互不相干的尸体的各个部位,失去了空间和时间。而且,那个男孩子的右手,没有伴随它的颤动的音乐来构成它探索的手势,就不会“形成”女人的面孔,而只是毫无目的地移动。整个段落已失去它的韵律与整体性。伯格曼是个被评价过高的导演吗?声音仅仅掩盖了影像的空洞、空虚吗?

下面我们来考查雅克·塔蒂(Jacques Tati)的影片《于洛先生的假期》(Monsieur Hulot`s Holiday,1953)中一个很著名的段落,在一个小海滨浴场上的巧妙小笑话引我们发笑。渡假者们的极端保守、 缺乏幽默以及他们的焦虑如此引人发笑!但是,让我们拿掉影像。令人吃惊的是:就像影像有一个背面,现在我们只用耳朵就“看到”了 另一部影片的出现;这里有孩子们嬉戏的叫喊声、户外空间中回响的声音,这是个全然嬉戏和活力的世界。所有内容都在声音之中,而伴有影像时则不然。

现在,如果我们恢复伯格曼的声音和塔蒂的影像,所有内容都回归正常了。看到被钉的手使人感到恶心、男孩子塑造了他的人脸,夏天里休假的人们看起来古怪而滑稽,那些在我们只听声音时没有特别注意的内容从影像中显现出来,就像连环画中表示对话的气泡。

现在,我们才以不同的方式理解和聆听。

作为影像艺术的电影观念只是一种幻觉吗?当然:从根本上说,它怎么能是其他东西呢?这本书就恰好是关于这种视听幻觉(audiovisual illusion)现象的,这幻觉处于声音与影像之间最重要关系的中心,正像前面所举的伯格曼的例子:我们应称为增值(added value)。

《于洛先生的假期》剧照

《于洛先生的假期》剧照增值

定义:对于“增值”,我的意思是指富于表现力和富于信息量的价值, 有了这些价值,声音可以充实一个给定的影像,以产生确切的印象,在一个人的直接或记忆的经验中已存有这种印象,那么这种信息或表达就好像“自然地”来自所看到的东西,而且已经包含在影像自身之中了。因此,正是增值给人一种(非常错误的)印象,即声音并非必须,声音仅仅复制了它在现实中自然产生的意义,要么全凭它自身产生,要么由它与影像之间的差异而产生。

增值的现象在声音/影像同步的情况下作用特别突出,凭借的是同步整合(synchresis)原理(参考第3章),即观众看到的和听到的内容之间一种立即和必要的关系的形成。银幕上大多的垮塌、击打和爆炸场面,某种程度上说都是模仿的,或是用非耐久性材料的撞击做 出来的,只有通过声音来使其呈现出真实的强度感和物质性。但首先, 在最基本的层次上,增值是由文字或语言添加到影像上的。

为什么这么早就提及语言呢?因为电影是一种人声中心的(vococentric),或更精确地说是词语中心的(verbocentric)奇观。

本文选自后浪电影学院丛书:《视听:幻觉的建构》一书